幸せをわける

1.

私は幸せを見つけるのが下手だ。

こんなことを言うとさも不幸せな人生を送っているか、はたまた自らが不幸であるという状況にある種の――可哀想ねと他人の関心を引けるとか、人のほの暗さであるとかに――魅力を見出していると思われるかもしれない。

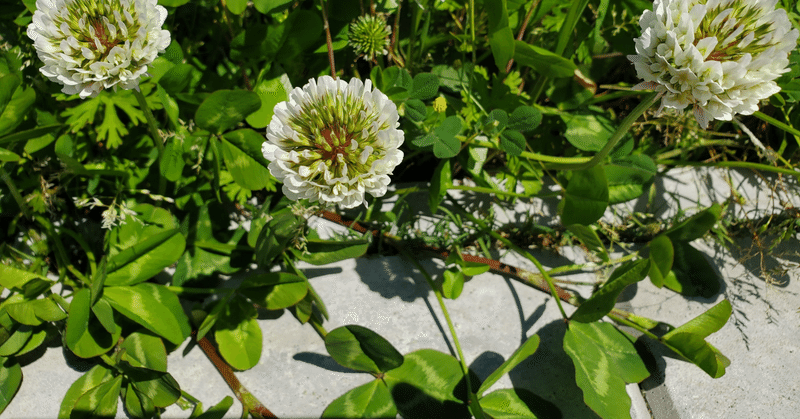

しかし何のことはない。私は、四つ葉のクローバーを見つけるのが下手、なのである。

ああ待った。目を止めないでほしい。

人をたばかるようなことを、と思った方もいらっしゃるだろう。確かにちょっと大げさを言ったと思わないでもないが、けれど考えてほしい。四つ葉のクローバーとは、イコール幸せだ。

よく踏まれるからだとか化学物質のせいだとか無粋な論はさておいて、その希少性ゆえに見つけたら幸せになれるのだとは誰しも聞いたことがあるだろう。

ただの一度も探したことがないという人の方が少ないのでは、とは私見だがどちらにせよ、四つ葉のクローバーを幸せと見ても頭ごなしに否定はされないはずだ。

***

さて、話を冒頭に戻そう。

私がそれを下手だと思ったのには、四つ上の姉の存在があった。

「あった?」

「なーい」

「私もー」

しゃがみ込んで、視界は一面緑。左右前後、全てが緑に囲まれていた。

昔、祖父母の家には茶畑があって、時期がくると茶摘みを手伝ったものだった。手伝うと言っても真面目なのは前半だけで、いないよりはマシ、程度の戦力だっただろう。

腰に結わえた籠の一回は満杯にしていたと思うが、二回目の一杯まで到達したことがあったかどうか。そこは子ども、虫を見つけたり近くの用水路――すぐ上の山からの澄んだ冷たい水が流れていた――に手を入れてみたり、遊びにも意気込んでいた。

そしてその時期、茶畑の周辺には三つ葉が群れていた。隣の畑や一段下がった田んぼのあぜ道も含めて広い範囲だ。私と姉は毎年、そこで四つ葉を探していた。

「あった!」

「え!」

勢いよく横を向く。ぷちん、という音は空耳だったかもしれない。

姉にかけ寄ると、緑の中から引き上げた右手に握られた細い茎は、ひよりと頭を揺らして私に顔を向けた。葉っぱが一、二、三、――四枚。

「すごーい、いいなー」

私は姉が好きだ。その頃だって好きだった。姉が見つけたことは言葉通りすごいと思った。嬉しいとも思った。

姉と笑い合いながらけれど私は、心臓の奥でぐちゃっと潰れたほんの少しの何かを、ぐっと飲み下した。

次を探しに目を凝らしても翌年またしゃがみ込んでも、姉が中学へ進学するまでの数年間、私が四つ葉を見つけることはただの一度もなかった。

あった! という姉の声を、背中で何度も聞きながら。

2.

その翌年である。

姉は部活があって、私は母親と二人で祖母の家を訪れていた。そして一人で遊んでいたのか休憩中だったのか、外でぼーっと風に吹かれていた時だった。

やっぱり見つからない。

手慰みに足元の緑に指先を突っ込んでわさわさと揺らす。柔くて湿り気のある、生きた植物独特の手触り。

隙間ができた三つ葉に、あれ、と思ったのだ。

あった気がする。いや、あった。

私は自分の手がなぞったところを、もう一度注意深く目で追った。一、二、三。一、二、三。心の中で号令を唱える。

「あった」

指に力を込める。ぐ、と抵抗は一瞬で、茎が千切れる軽い音が密やかに響いた。

一、二、三、――四枚。四つ目の葉っぱだけひとまわり小さい、少し悪い歯並びみたいな四つ葉。

「……あった」

私でも見つけられるんだなあ、と思いながら、ふと気づいたのだ。

――あれは、嫉妬だった。

あの時、心臓の奥で潰れたもの。腑に押し戻したもの。

羨ましいならまだしも、妬ましい、なんて。

そんな感情を抱いていたことに、私自身が一番驚いた。

例えば幼い頃から何かを競ってきたとか、例えば大層仲が悪かったとか、そういう関係だったのならばまだ分かる。でも違った。

ものごころついた時には姉は私の面倒を見てくれていて、私はいつもその背にひっついて回っていた。鬱陶しいこともあったろうに、本当にいい姉だと思う。私が逆の立場だったら放り出していたかもしれない。

実際姉が私のことをどう思っていたのか、聞いたことはないがそれでも仲の良い姉妹と言っていいだろう。

でもそう思ったら、ああ、と私は分かってしまったのだ。

人と話すのは姉の方が得意だ。人と仲良くなるのも。数えたことはないけれど友だちも姉の方が多かっただろう。運動も姉の方が上手だった。習い事のピアノも、学習塾も姉の方ができた。ジグソーパズルとか茶摘みとか、じっと続けるようなことも姉の方が得意だった。そう、四つ葉のクローバーを、探すとか。

いいな、と一緒に私は、ずるい、と思っていた。それがこの時、あぶり出されたのだ。

ああ、そっか。

私は四つ葉を探す、運試しすら姉に敵わないのだ。いや、運試しではないのか。

私は姉よりできないのだ。幸せを見つけることだって。

劣等感。それが潰れた、ぐちゃっとした半固体を分解した中身だった。

嫌だなあ、と思いながら、それを吐き出すこともできなかった。姉が好きなことも、すごいと思うことも本物だった。それなのに私はこんな黒いものを生み出している。

こんなこと、どこに置いてくればいい。誰も請け負ってくれない。隠さねばならぬと本能で知っていたから飲み込んだのだ。誰にも見つからないように、こっそりと。

因数分解のように正体が分かったら、それらは細かい粒子になって身体の隅々まで染み渡った。

3.

けれどそれで、何かが変わることはなかった。

だって私は飲み下していたのだ。飲み下して笑えるくらいの感情だった。

お気づきの方もいるだろう。私が感じていたそれは四つの年の差であったし、個人の違いであった。今こうして並べてみても全く――とは子どもの私のために言い過ぎであると思いたいけれど、大した内容ではない。

運動はできなかったが私の方が読書家だった。だから国語は得意だったし、なぜか数学も私の方がまだ少しだけできた。(私たち姉妹を知っていた先生のお墨付きだ。だとして二人とも苦手だったので、完全なるどんぐりの背比べだったのだが。ちなみに英語は姉の方ができた。)

整理整頓は私の方が得意で、習い事は四年後には、四年前の姉と同じくらいできるようになっていた。

要するに、均せば同じ。

大きくなるにつれてそういうもの、なのだと分かるようになった。ずっと一緒にいる家族だから、姉ができることをたくさん知っていた。近すぎたから、個体差なのだと気がつくのに遅れただけ。

さすがにひっついて回ることはなくなったが、姉はずっと姉のままで、私は世の中にありふれた妹らしく、中学では姉が入っていた部活を検討したし、姉を見て楽しそうだなと同じ高校に進学した。

ではいいじゃないか、とならなかったのがこの続きだ。

子どもの頃の強い思い出というのは、なかなか忘れられるものではない。消化なんてとてもじゃない。

近い将来、いくらくだらないと笑えようと、その時その瞬間に感じたものは、そのままの強さで残り続けるのだ。

4.

姉は大学を出て公務員になって、それから結婚した。

とても嬉しかったし喜ばしかった。しばらくたった時、戸籍上は私の姉ではなくなるのだと思ったら少し胸がしぼんだ。けれどそれは見送る側が抱く平々凡々の、一抹の寂しさというものである。

だから姉妹の関係も変わることはなく、姉に子どもができてからも同じように続いていた。

自分より下の子という存在が初めてだった私にとって、姪はとても可愛らしかった。赤ちゃんである可愛らしさと、何よりきっと、姉の子どもだったから。

そして幸いなことに、姪にとっても私は安心できる存在だったらしかった。

赤ちゃんから見ればほとんどないような年の差と、これはもう血の繋がりとしか言いようがないかもしれない。お母さん、ぽい人、として認知されていたのだと思う。

それも二年目を迎えた頃だったか、天気のいいある日だった。

太陽は薄い雲を透かして光を降らせ、暖められた空気の肌触りは心地良い、絶好のお出かけ日和。たんぽぽも咲いていたから春だったのだろう。

そんなことだけ覚えているのは、天気と心情が上手く繋がることなんてそうそうない、と思ったからである。それこそ本の情景描写みたいに。

けれどあれは誰かの目を通しているからそう見えるのであって、実際は人一人の感情と気候に何の因果関係もない。人間はそれほど偉大ではないのである。全くおこがましい。

などとくだらないことを考えてしまう程度にはふて腐れていたと言っていい。(誤解のないよう言い訳をさせてもらえば、小説を読みながらそんなことは思わない。断じて。)

姉と姪と私。三人で近くの公園に来ていたその日、端的に言えば私は自分の人生に少々疲れていた。

頻度も深度も違えど、誰にでもそういう時期があると思う。特別に何かがあったわけではない。

もう具体的なことはほとんど覚えていないけれど、仕事で嫌なことがいくつかあった。その頃の業務内容を思うに、クレームの電話を続けて受けたとか、別の部署とのちょっとしたすれ違いに頭を悩ませたとか、どうしようもないことで怒られたとか、そういう。

あとは何だったか、どうしてか読書にも身が入らない、小説も書けない、かと言って他の何かに夢中にもなっていない。スマートフォンを何となく眺めて、何となく誰かの作った文章や絵を流し見て、一日中布団の上にいたりして、バランスどころではなくワークもライフも低調だった。

しかし姪は相変わらず可愛い。言葉でも意思の疎通が図れるようになってきて、子どもの成長の目覚ましさを実感していた。

「じゃあ行ってくるね」

「何かあったら連絡するわ」

「よろしく」

姉はその日用事があった。と言って大したことではなく、薬局に薬を取りに行くとか、ちょっと買いたいものがあったとか、さほど時間はかからないが一人で行ければその方が楽、というものだった。

姪が遊び始めたら姉は抜け出す予定で――眠かったり機嫌が損なわれたりしなければ、姪は私と二人きりでも全く問題なかった――「けいちゃん、ママ行ってくるね」「はーい」姪にも声をかけて、姉は公園を出ていった。

ブランコや滑り台よりも石や草や花、地面にしゃがみ込んで遊ぶのが好きだった姪と、私は一緒に遊ぶというよりは付き添っていることが多かった。

「あ、綿毛だ」「これはねー、ふーってすると飛んでくんだよ」「そうそう。難しいかー」

たまに口をはさみながらまた立ち上がった姪についていくと、そこはシロツメクサがひしめき合っていた。

「綺麗だねー」

花を摘み始めた姪を視界に入れながら、私の目は緑をなぞっていた。

三つ葉。これも三つ葉。見上げてきた姪のくりくりの目に問われて、私は思わず笑った。

「三つ葉っていうんだよ。葉っぱが三つでしょー。たまーにね、四つのがあるんだよ。見つけたらいいことあるかもしれない」

言い伝えや風習はこうやって受け継がれていくんだろう。そんなことを思いながら、白から緑に視線を移した姪と、私は四つ葉を探し始めた。

そして昔を思い出す。

姉の子どもといたからだろう。子どもの頃大きかった四つの差は、成長するにつれて薄まっていった。一、二、三。一、二、三。けれど今また、その四つは色を濃くする。生命を謳歌する緑のように。

「ないねえ」

「ないねえ」

同じことを言って姪と笑う。

「ママはね、四つ葉を見つけるの上手なんだよ」

「そうなんだ」

姪は緑の絨毯をじっと見ている。

「うん。わかちゃん(私のことである。叔母さんは抵抗があったので姪の前では名前で通していた)は見つけられないんだよねー」

言った端から空しくなって、最後は笑ってごまかした。

姪の気がこちらになくて良かった。子どもに話す内容ではないと言葉を出し終わった直後に気づいた。というよりむしろ、姪があまり聞いていない風だったからこぼしてしまったのかもしれない。

安定した職業だと言われる公務員になった姉と、中小企業に就職した私。昔においては普通、今であれば少し早め、どちらにせよいわゆるの適齢期で結婚して子どももいる姉と、相方すらいない私。仕事も上手くいかない。休みもただ消費している。

四年たっても、私は四年前の姉と同じところにいない。

やっぱり、できない。

私は公務員になりたかったわけではない。順風満帆な就職活動の先ではなかったが、それでも自分で選んだ会社に入った。結婚だって切望していたわけではない。したくないとはまた違ったが、有り体に言えばさほど興味がなかった。自分の中で優先順位が低い、と言えば分かってもらえるだろうか。

だからその時の状況に後悔しているわけではなかった。

学歴、職歴、経歴。公務員か否か、大企業か否か、結婚しているか否か。それ自体が幸せとは直結しない。そう思っていた。今も思っている。他人にとっても、自分にとっても。

けれどいくらそう思っていようと、マイノリティが認められようと、確実に横たわる「普通」を考えてしまうことは、ある。

それはたいていこんな、気分が落ちている時だ。

私は今、その普通から見て、姉と比べて幸せではないのだろう。普通を唱える人たちに、胸を張って幸せだと言えないだろう。

誰に問われたわけでもないのに、そんなことを思った。

あーあ。だから四つ葉もやっぱり、見つからない。

「……あった」

小さな声が聞こえた。

はたと顔をあげると、小さな手に緑が握られていた。

一、二、三、――四。

「すごい! 良かったねー!」

それを喜べないほど落ちぶれていなくて良かったと思う。言葉はするりと出てきた。

ぐん、と手を突き出してくる姪に嬉しさ感じながら、ああ、やっぱり姉の子どもだなあ、と私は思った。(よもや姉も、そんなところで血の繋がりを感じられるとは想像しなかっただろう。)

「はい」

けれど姪はその手を引っ込めない。

「?」

どうした。リアクションが足りなかったのだろうかなんて考えて、ふと、思い当たった。

はい、どうぞ。

自分が食べている物や摘んだ花、それは何かを人にあげる時と同じ動作。

「……くれる、の?」

恐る恐る、握りこぶしの下に右手広げると、姪はそこにちょこんと四つ葉を置いた。

――あ。

ぎゅ、と心臓の奥が苦しくなる。

「ありがとう」

「うん」

「でもせっかく見つけたからけいちゃんが持ってるといいよ、あとでママにも見つけたって教えてあげよう」

素直に受け取れば良かったかもしれないなんて今となっては考えたりもするが、その時はこんな大層なものを受け取れない、と思ったのだ。だって、せっかく見つけたのに、と。何より私は少し焦っていた。

うっかり、鼻の奥がつんとしたものだから。

「それまでわかちゃんが持ってるね」

「うん!」

元気よく返事をしてまた別の興味に走っていった姪を見ながら、私は一度だけ鼻をすすった。

私が見つけられないと、言ったから。

意味なんて分からないだろうとぼやいた声を、ちゃんと聞いていたこと。言葉を拾って、思って、動いて。

じわじわと鳩尾が熱を持って、私は思わず笑ってしまった。

たとえ自分で見つけられなくとも、幸せをくれる人はちゃんと周りにいるじゃないか。それはこんなに容易くて、嘘みたいに奇跡的だ。

子どもってすごいなあ、と感傷的になりかけた心から意識して距離を取る。いい大人がこんなところで泣き出すわけにもいかない。姪もびっくりだ。

私はそれをポケットにしまって、姪の元へ歩を進めた。姉が戻ってきたら教えてあげよう。あなたの子どもはすごいのだと。

5.

あの時姪が、何を思ってそうしたのか。

おそらく幼すぎて、本人は出来事そのものを覚えていないだろう。おぼろげに記憶にあったとして、言葉に直すことはきっと難しい。

けれど姪が差し出してくれた四つ葉は、確かに私の中の子どもの私を掬い上げたのだ。「幸せを見つけるのが下手」だと思い込んで、目を伏せたまま固まっていた私を。

今でも三つ葉にはつい目をやってしまう。なかなか四つ葉は見つからない。でも心臓の奥が潰れることも、やっぱり、と思うこともなくなった。

そんな時私は、子どもの私と秘密の笑みを交わすのだ。見つけられなくても大丈夫だもんね、と。

***

いつか姪に話したいと、思い出す度に考えている。

そして姪が何かで立ち止まった時、できれば今度は私が四つ葉を差し出したいと、そんな時があればそれができる大人でありたいと思う。少し欲張りすぎだろうか。

まあ今のところ私は相も変わらず、姉のところへたまに顔を出しては姪と遊び倒している。きっとそのうち叔母さんは必要なくなってしまうから、遊んでくれるうちに遊んでもらおうとも、最近は思っている。

どちらがお世話になっているのか分からないが、姉にも多少、子どもの頃の恩返しができていればいいと思う。

姪と同じくらい、それ以上に、ずっと四つ葉をくれているのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?