長良川画廊店主の美術館鑑賞記 5 村上華岳展

今月の美術館マンスリーは「村上華岳」と以前より決めていたのですが、なかなか都合が付かず、最終日の夕方、ちょうど文人会という交換会(オークション)が京都安井の金比羅さんであるので、それが終わってから、雨が鬱陶しく降っておりましたが、交換会で買った掛け軸を小脇に抱えて見に行ってきました。

この展覧会では年代順に作品が展示してあり、初期の代表作「二月の頃」「夜桜之図」から華岳芸術の原点と言うべき国画創作協会時代に描かれた「裸婦図」そして多くの仏画と山水画、書など華岳の全貌を知ることができます。私は前回の曽我蕭白と同じく今回も気が重い展覧会でした。華岳というとある種流布されたイメージがあって「好きな画家は、村上華岳です。」といえば、通りがいいというか聞こえがいいというか、そう思っている画廊連中がいるので、私は敢えて「川合玉堂の方が数倍偉い」と公言しておりまして。(もちろん根拠もあって言っているのですが)しかし、作品を前にして絶えず虚心であるべきだといつも思っていますので、今回も兎も角、華岳の旋毛(つむじ)ぐらいは飛び上がって覗いてやろうということです。しかし絵を見るとか文学を読むとか音楽を聞くということは皆同じですが、自分の生きてきた体験、思い、そういう全ての自分で感じるしかないわけですから、私はそれだけの私からしか感じ得ないのです。当然私には感じ得ないものを感じる人もいるということです。ではひとまず村上華岳の生涯を大雑把に概観しておきましょう。

村上華岳の本名は震一。明治21年に大阪市北区松ヶ枝町に武田誠三、たつの長男として生まれます。父の母、池上雪枝は幼少期から才媛と謳われた女性で明治10年頃に日本で初めての孤児院「修徳院」を創設しています。父の誠三は長男で、朗峰と号し、漢籍の素養のあった人物のようですが、なぜか父誠三の職業や幼年時代の華岳がどのような暮らしぶりであったのか資料を読んでもはっきりしません。《僕はごく小さい時に父母が道ばたで夜店を張っていて、僕は商品の傍らの籠の中へ入れられて、その辺に篝火が燃えていた事をかすかに覚えている。…僕は裏長屋のような所を通ると、ふと、実母がはんてんでも着て味噌こしでも抱えて出て来そうで悲しいのだよ。》 という華岳自身の語った唯一の記録から零落した暮らしの一面が窺えます。7歳のときにすでに大阪を離れ伯母千鶴子の嫁ぎ先である神戸市花隈の素封家村上五郎兵衛に寄寓し、そこから神戸市立神戸尋常高等学校に入学していますので、このころから子供の無かった村上五郎兵衛夫婦が実質的に華岳の親代わりとなったようです。明治34年、華岳が13歳のとき父誠三が他界し、明治37年、17歳のときに正式に村上五郎兵衛の養子になります。《私はボロ屋を数軒もっている。‥‥この数軒のボロ屋がからくも私の藝術貞操を保護してくれている。‥‥然らば我が父我が祖父こそ我が藝術の第一保護者である。我が父は決して世間的でなく、種々事業に失敗されたが、質素な生活を送って、これだけを以てお前の藝術を保護せよとて、遺されたものである。私はその遺志からしても、少しは藝術らしい仕事をせねば父に申し訳ないのである》(歳末の期)華岳は後年、充分な家作の遺産によって、生涯、生活のために絵を描く必要がなかったことについてこのように深い感謝の気持ちを語っているように、養父村上五郎兵衛と養母千鶴子の愛情と理解を得て京都市美術工芸学校、京都市立絵画専門学校、京都市立絵画専門学校研究科と進学し画家への道を歩み始めます。

大正2年、26歳で京都市立絵画専門学校研究科を卒業した華岳は、大正5年、第10回文展に「阿弥陀」を出品し特選を受賞。横山大観に日本美術院への参加を強く要請されるなど、この頃より新進画家として脚光を浴びています。そして大正7年、土田麦僊、小野竹喬、榊原紫峰、野長瀬晩花とともに大正期の一大ムーブメントとなる国画創作協会(国展)の結成に参加しますが、大正15年の第5回国展の「松山雲烟」が最後の出品となり、この間、大正10年、34歳のころから、生涯の苦難となる喘息の発作が始まり、大正12年には、喘息の悪化によって京都を離れ兵庫県芦屋に転居します。その後、大正15年に、養父村上五郎兵衛が亡くなり、翌昭和2年、神戸花隈の養家に戻ります。その後は、特定の団体にも属さず隠棲にも似た生活のなかで多くの仏画、山水画を制作しますが、ついに昭和14年、11月、喘息により、制作中の牡丹の絵を画室に残したまま突然この世を去ります。

52歳でした。

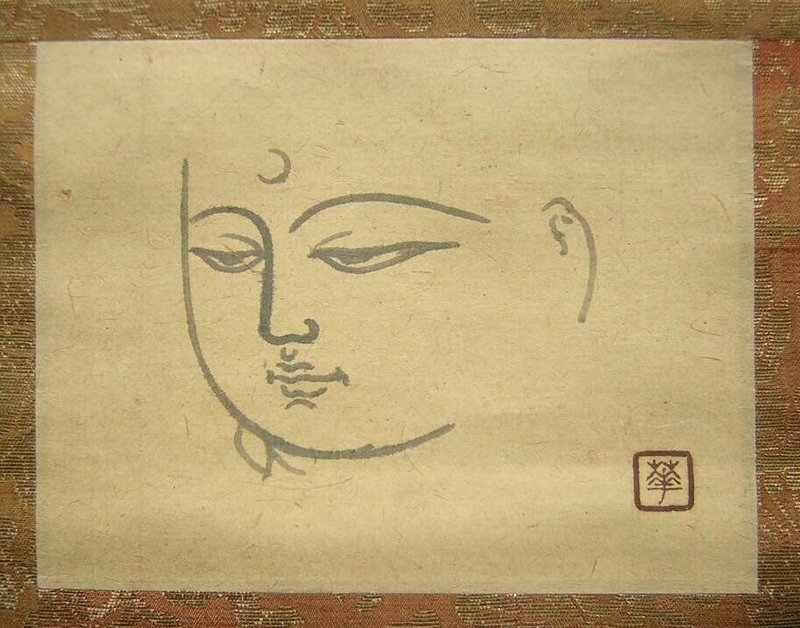

さてここで、私のつまらない拙文に我慢して頂いているお礼に大変興味深い作品をご紹介します。私は以前、哲学者であり茶人であり禅者であった久松真一の展覧会を企画しましたが、それ以来の大事な友人であり長良川画廊の良き理解者である現在の「抱石庵」主人久松定昭さんに、村上華岳の話をしたところ、私のところにも村上華岳があると仰るので、それは面白いと早速見せて頂いたものです。

無中有路出塵埃 無中に路有り 塵埃を出ず

久松真一は、碧巌録、第四十三則、洞山寒暑廻避にある公案から引用した、「無中有路出塵埃」の言葉を揮毫し、送られた村上華岳の菩薩画に添えて、掛け軸に仕立てました。久松真一の書の上下に紐が付けてあるのは、その上に、別の短冊を入れられるように工夫したものです。「無中有路」は、久松真一の自伝的想い出、「学究生活の想い出」の標題にもなっており、その言葉を選んだことに、久松真一のこの画に対する思いが感じられ、嬉々として、掛け軸に仕立てた様子が想像されます。

この作品は華岳の死後、華岳の妻佳子さんと長男の村上常一郎さんが久松真一を訪ねた際のお礼として送られたものです。私が僅かに調べた範囲では華岳と久松真一の接点は見いだせませんが、このお礼の品が華岳の直筆作品であったということは華岳が生前において久松真一と何らかの関わりがあったことを示しています。大正7年の国画創作協会の設立と時を同じくしてその機関誌の役割を果たす芸術誌「制作」が創刊され、その執筆者に久松真一の師である西田幾多郎が名を連ねていること。大正9年、華岳は、実際に無一物になることから求道者となった一燈園の西田天香に会いますが、久松真一も西田天香の死に際し追善の一首を献じ、一燈園の経営する燈影舎から「覚の哲学」を始めいくつかの著作を出版していることなど、同じ京都にあって一歳年下の久松真一との出会いは当然の成り行きとして想像できるのではないでしょうか。そして私は「画論」に纏められた華岳の手記から禅の哲学者ともいわれる久松真一との相似に気付きます。少し長くなってしまいますが、私は村上華岳という画家は、禅的な精神、禅的な思想(時には、キリスト教的な、真言的な、儒教的でもあるが)によって、己の芸術家としての態度、在り方を規定した画家と言い切ってしまっても大きな間違いではないと思っています。華岳がどのように宗教的画家であったか、そしてその禅的な部分について両者の言葉を比較することによって、よりはっきりそれが見えてくると思いますので、少し長くなってしまいますがここに書き記したいと思います。 《臨済が、爾一念心上清浄光 爾是屋裏法身仏。爾一念心上無分別光 是爾屋裏報身仏。爾一念心上無差別光 是爾屋裏化身仏。此三種身 是爾即今目前聴法底人。というように、法、報、化の三身仏をも、神話的、超越的なものと見ずして、即今自己の上に現証しようとする。仏の三十二相、八十種好の如きも、禅では文字通りのものではなくして、単に自己の相好の象徴に過ぎない。‥‥禅では、自己の外に別に仏はないのであるから、他に向かって念じ、拝すべき仏はない。‥‥禅では仏像の造作に関心を持たない。これは、天台、真言等の祖師が傑出せる仏師であったにかかわらず、禅の祖師の中に仏師らしき見いだせぬ所以である。禅にとっては、弥陀、大日、諸天等の超越的諸物よりは、羅漢、祖師像等の人間仏がふさわしく、極楽、曼陀羅等の超越世界よりも、清浄身的山色、広長舌的渓声が似合わしい。禅においては、頭大きく、眼小さく、鼻低く、口扁たきままに妙相であり、山聳え、谿深く、鳥啼き、猿飛ぶがままに曼陀羅である。禅月の羅漢、牧谿の山水は禅的仏画ということができる。》(久松真一、聖の否定としての禅)

《私は佛畫を描く作家だからといって、それがため宗教を考えたり、信仰を口にしたりするわけでは決してない。私はよくかういう問を受ける。「佛陀を描く心と、山岳を描く心とは、その感銘に於いてどう違ふか」―これは、私に於いて、甚だ以て平凡すぎた問ひかけであるといふの外はない。私はどちらも同じ事だと言って答へる以外に仕方がない。どちらも作家の魂を研ぎ出すに於いて、結局甲乙はない。等差の置きやうがない。佛陀山水であり、山水菩薩である。‥‥私は菩薩を好んで描く。しかし私は菩薩の形心をどこにも求めていない。古人にさへも求めていない。況んや現代に於いてをや。菩薩は寫生のしやうのない形心である。玄の玄たる形心である。それは黙して自分の佛性に求める以外、どこを捜しやうもないものである。》(村上華岳、佛畫と山水)

《神佛に見捨てられるといふ所まで行け。佛神に世福を願ふべきにあらず。佛神には絶體自己の幸福を祈願するにあらず。世界のこと、山川有情皆消滅して無に歸せむ。無は唯心なりその心即佛也。人は肉身減するも心は在らむ。一心もとより不生不滅なり。》(村上華岳、自戒)

《われわれが自由になるとか解脱するとかいうことは、形のある人間から形のない無相の人間になるということであります。‥‥形のない自己においては生死というようなものは成立しないのでありまして、そういうところを禅では無生死といっております。この無生死ということは、、ただ生死を否定したというだけではなくして、生死のない自己、つまりは生死的な形のない自己ということであります。ですから、禅では、人間に生死がないということを申すのでありまして、これをまた不生不滅とも申しております。‥‥信仰の対象となる仏は、それ故、真の仏ではない。これはちょっと考えると仏教徒として仏を冒涜するという謗りを受けかねない言葉でありますが、禅には「仏を殺す」(殺仏)という言葉がある。それだけではない「祖を殺す」(殺祖)という言葉もあります。仏を殺し、祖を殺し、殺し尽くして初めて安らかなり》(久松真一、茶道における人間形成)

久松は、仏とか神は外にあるもの、超人的なものとしての対象ではなく自らの内にあるもので、無相のもの形のないものとして自覚されてはじめてそれが本当の仏であるといいます。華岳のいう「神佛に見捨てられるといふ所まで行け。」は、まさに久松のいう「仏を殺す」と同じ意味であり、また華岳は、「私は菩薩を好んで描く。しかし私は菩薩の形心をどこにも求めていない。古人にさへも求めていない。況んや現代に於いてをや。菩薩は寫生のしやうのない形心である。玄の玄たる形心である。」という、これも久松のいう、「山聳え、谿深く、鳥啼き、猿飛ぶがままに曼陀羅である。」と同じ意味です。つまり、華岳の描く「観音」、あるいは「山水」の本質はいわゆる仏画ではない。私たちが手を合わせて拝む信仰の対象としての仏画ではない。久松の言葉を借りるなら「真の浄土が、観音の如き慈母の姿」となって働いたもの、私はそれが華岳の絵画の本質であり価値であると思うのです。

さて、今回の美術館マンスリーは掲載するのが随分遅れてしまいました。必ず一月一回は書くというのが私が自身に課した最低のルールなのですが、何かを書くということは難しいもので、いざ書こうにも考えが纏まらず、考えが纏まらず書いていると長くなってさらに違う点に気づいたり迷ったりします。松岡正剛という人が「千夜千冊」と題して書評を書いておられますが(久松真一の「東洋的無」の書評もあります)、それにくらべれば私など足下にも及びませんが、素人は素人なりに下手な文章であっても全体の内に一つや二つはある真実を突いている、そういう文章でありたいと思っています。そこでもう少し、村上華岳のためにも書いておきたいことがありますので我慢して読んでやって下さい。

芸術家や思想家の体験の問題は、その表現の質においてどのような意味を成し影響を持つのかは一概には語れないのかもしれません。私は華岳の心の面影に幼少期の煤暈けた寂しい記憶がある陰影を与えたことは認めつつも、この時代の少年に比べてことさらに不幸なものだとは思いません。少なくとも経済的には非常に恵まれて画家への道を歩んだ人です。また多くの後援者や支持者を得て高い評価を絶えず受けていました。「画論」に納められた手記を読むと感じますが、ある種の女々しさが全体を覆っています。《堕獄の道、依頼画を多くかかぬこと。不正の金を受けぬ事。‥‥あいそをよくするな。‥‥》(斷章)《やれ。名誉慾を捨てよ。‥‥》(何をはすか)こんな当たり前の事が何度も何度も繰り替えされています。久松真一のような、宗教思想家でもあり、近代最大の禅者といわれるような人と対比させれば、その思想の曖昧さ、宗教者としての甘さを感じるのは止む終えないことですが、「華岳の絵は本質的にはやや根性の甘い知識人の愛する芸術なのである・・」(加藤一雄、村上華岳の生涯と芸術)ということを裏返していえば、「華岳の絵は、やや甘い芸術」というこになります。このような評価は、華岳に対し、また華岳信者に対して、一つの侮辱であるでしょう。

私は華岳という人を描くということに向かわせる根底にあるものは、死への恐怖ではないかと思っています。私は全ての真なる芸術家、あるいは真なる宗教家の根底にあってその存在を支えるものは死への恐怖だと思いますが、華岳の場合は、30代の前半から「喘息」という絶えず死の恐怖と隣り合わせになる病を抱えていたのですから、それはなおさら切実な問題として華岳を苦しめたでしょう。私はそのことが、なにより華岳の心細さであり弱音であり、久松のように超然として生きられない第一の要因だと感じます。

最後に華岳の名誉のために‥‥、

《藝術とはなんでせう、私は知りません。私にはこの頃またすっかり解らなくなってしまひました。しかし私にとって畫家であることなどはどうでもいいのです。私は畫家として生まれた譯でもなければ畫家であれと命令されもしません。畫家であるよりも或いは宗教家である前に、何より前に私は人間でありたいと思ひます。全人という言葉がありますがつまりさういう凡てのものが圓満に發達した全き人でありたいと願ひます。‥‥實は私は繪なんかどうだっていい、描けなくてもかまはないと考えます。若し世界の本體を掴むことさへ出来れば、それが一番大切なことです。それがしっかり自分のものとなったら繪が描けなくとも詩が作れなくてもいい、その人はそれで生命の目的を果たし、生活の意味を實現し、そして大きな宇宙の意思と一つに融合することが出来たのですから。私が仏像を描いているのは、そこへ到達する修行にすぎません。》(村上華岳「制作は密室の祈り」から)

学問であっても芸術であってもその究極に迫ろうとするものはそれを命がけで求めて止まぬものです。村上華岳はそういう画家であったことを、そういう真の画家であったことを最後に申し上げて「美術館マンスリー5」を終わりにします。

村上華岳展

平成17年4月12日ー5月22日 京都国立近代美術館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?