ワークマンの戦略から考える、CXで重要なこと‐vol.12‐

前回ワークマンの戦略からCXを考えてみる際に、2つのテーマを挙げていました。①アンバサダーマーケティングと②どこにも負けない製品です。

今回は「②どこにも負けない製品」について書いてみます。

CXはやはり「商品」の良さが一番

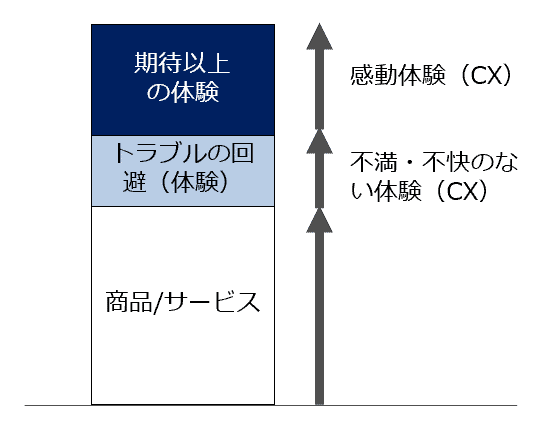

改めてCXを振り返ってみます。1回目の記事では、CXを「商品/サービス」「トラブルの回避体験」「期待以上の体験」の3レイヤーで成り立っていることを説明しました。

そして、1番下の階層である商品/サービスはコモディティ化しやすいため、「顧客体験」が非常に重要になってくるのだと考えています(顧客は機能やスペックでは違いが分からないので、そこに帰結にするのは何となく感じます)。

しかし、ワークマンはその中でも商品=製品(ワークマンは自社で開発し販売しているものを「製品」と呼んでいますので、こう呼びます)の戦略比重が非常に大きいんです。

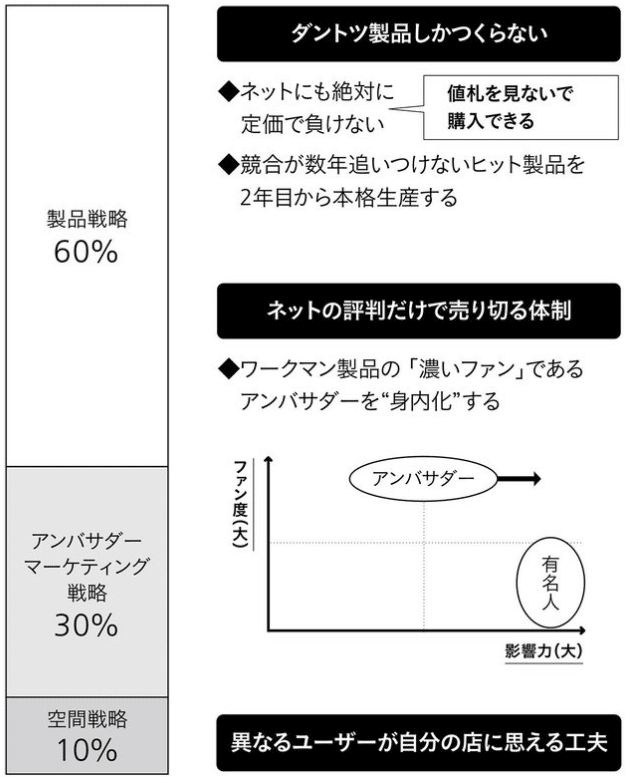

実は前回紹介したアンバサダーマーケティングは30%で、製品戦略が60%のウェイトです。

ワークマンに行くと分かりますが、価格が1900円、2900円、3900円のように決まっているんですね。安い上に機能性も抜群で、それがアウトドア派な人達にウケていると思います。

実際、私の父母の家にもワークマンの靴が置いてあります。冬場にお散歩するときに絶対滑らないのに1900円でオススメされました。

これがワークマンの戦略で、「ダントツな製品」を作れば必ず人は集まる・買ってくれるという訳なんです。

自然に売れる製品だけを作る。

社会に役に立たない製品をマーケティング技術で売るのは反則。

ワークマンでは「自然に売れる製品だけ」を作っていて、競争しないで勝つことを戦略としています。実際、ワークウェアの領域ではワークマンの1人勝ち状態です(ワークマンの店舗は800を超え、ライバルは数十店舗レベルが軒を連ねている程度)。

そのような製品を作っている一方で、「社会に役に立たない製品をマーケティング技術で売る」のは反則であると述べています。ここに私は凄く共感です。顧客にもたらすメリットが特にないのに「CXを上げたい」とか言うのは、ちょっと反則な気がします。

※もちろん商品を突き詰めた上で、それをどのように認知して購入してもらうか反則は必要であると思います。

企業は顧客体験を重視する傾向にありますが、それは自然に売れるだけの製品なのでしょうか?体験のCXを考える前に、製品としてのCXを改めて考えさせられます。

次回予告!

引き続きワークマンについて、「ワークマンはマスマーケティング。顧客管理は必要ない」を書きたいと思います。

参考書籍・URL

ビジネスIT

https://www.sbbit.jp/article/bitsp2/38861

ダイヤモンドオンライン

https://diamond.jp/articles/-/253865?page=3

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?