平安保険のCX戦略がすごい

今回は平安保険のCX戦略について、著書「アフターデジタル」を参考に書いていきたいと思います。

まず平安保険グループですが、中国では時価総額がアリババ・テンセントに続いて第3位の超巨大コングロマリット企業です。(2018年末時点)

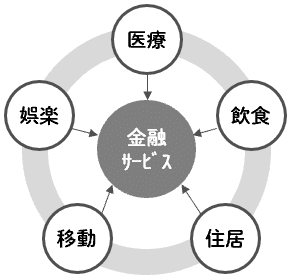

1988年に中国・深圳で創業した保険会社で、保険事業から保険銀行投資と拡大して金融全般、さらには医療や移動、住居サービスにまでビジネスを拡大し、2017年からの1年株式時価総額は倍の約21兆3,000億円に到達するという異例の躍進を遂げています。

事業領域は下図のようなイメージです。

※アフターデジタルを元にイメージ作成

社会課題を解決する「ドクターアプリ」

様々な事業領域を担っている平安保険ですが、その中で特に成功しているのがドクターアプリです。中国では医者の信頼度はピンキリで、個人の医者はヤブ医者が多いため総合病院に人が殺到するそうです。そうすると、診察を受けるまでに整理券が必要になる場合もあるそう。さらに、その整理券を売るダフ屋まで現れるという、社会問題となっていました。

それを解決したのがドクターアプリで、主な機能は3つです。

①アプリ上で開業医に無料で問診

「今すぐ病院に行った方がいい」のか「安静にしておけば大丈夫」なのかアプリの問診で症状を書けば2分以内に医師からの回答が届く。

②病院予約機能

病院と意思を選び、診察の予約手続きまでを済ませることが可能。アプリ上でキーワードを入力すると、自宅や今いる場所を起点に距離が近い順に病院リストが表示。さらに、医者のリストまで表示され予約まで完結できる。

③歩くだけでたまるポイントシステム

歩いてたまったポイントを、アプリ内の健康食品、美容品、医薬品の購入時にお金として使うことができる。秀逸なのは、ユーザーは1日が終わる前に一度アプリを開き、「歩いた分を換金する」というボタンを押さないと、歩数が必ずリセットされてしまう仕組みにしていること。アプリを開くことを習慣化させている。

②の病院予約機能では、病院ではなく医者を選ぶことができるため、安心感を持って診察を受けれることできます。

これらの機能がユーザーに受け入れられ、約2億ダウンロード(現在は分かりませんが・・・)という驚異的な数字となっています。

ドクターアプリを起点に保険を売る

さて、平安保険は保険会社でありますが、これが保険とどう関係しているのか?これが秀逸だなと思っています。

以下に保険販売のイメージを書きました。

薄い水色がデジタル接点(テックタッチ)を表していますが、これがドクターアプリだと思ってください。平安保険の営業職員は初期接点では保険を販売せずに、ドクターアプリをダウンロードしてもらうように促します。このアプリ自体はユーザーにとてもメリットのあるものなので、ダウンロードに抵抗はないかと思います。

その後、営業職員はここで得たデジタル接点を元に顧客の状況を捉えていくわけなんですね。そして、通院状況を見てオフラインの接点(ハイタッチ)で何かを手助けします。例えば、「お子さんが病気で困っているのであれば、代わりに面倒を見ますか?」と。

そうすると、その人は営業職員を段々と好きになっていく。結果的に「この人からなら保険に入ってもいい」といった形で保険に加入してくれるのだそう。

平安保険のCX戦略

このような取り組みは全て平安保険のCX戦略に集約されます。

平安保険は以下のイメージのような体制を構築しています。

※アフターデジタルを元に作成

簡単に言うと、

●平安保険HD:CX全体のマネジメント、いわゆるジャーニー全体の体験を俯瞰してみています

●各事業会社:タッチポイント毎のUX強化(平安好医有であればドクターアプリ)

●IT企業:デジタル基盤構築・運用

平安保険は「物売りをして売上を追う」のではなく、「ジャーニー型のビジネスを展開し、平安保険を好きになってもらうことを重視する」という意思決定をしていて、完全に顧客重視を戦略としている企業なんですね。

平安保険から学べること

ここから学べることは2点です。

①社会課題を起点に顧客の課題を解決し、結果的に営業職員を好きになってもらう、売り上げ・契約獲得を実現している

⇒日本の保険会社はまず最初に保険を販売してくるが、ジャーニー型のビジネスを意識した販売モデルを考えるべきかと思いました。これは保険だけでなく、不動産やカーディーラーなど様々な業界にも当てはまります

②ハイタッチとテックタッチの特性を理解し、必要な場面に応じて使い分けている

⇒ドクターアプリはデジタルでの頻度の高い接点だが、営業職員を好きになってもらうのはハイタッチ(対面)を活用

平安保険のCX戦略からはたくさんのことを学べますし、いつも色々な提案・勉強会に引用させてもらっています。

CXに関連するお仕事をされている方は参考になるのではないでしょうか。

次回予告!

次回は平安保険でも触れました、ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチの使い分けについて書きたいと思います。これがOMO(Online Merges swith Offline)を実践する上で非常に重要になってきますのでお楽しみに!

参考書籍、URL

アフターデジタル

https://www.dappsway.com/entry/pingangooddoctor

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?