【個人作品】 駆逐艦シムス / フレッチャー級前期型・後期型 / 軽巡洋艦大淀 by エリンギ

はじめに

76回生のエリンギです。僕は主にパソコン上でLEGOの艦船を設計しています。今回はここ半年くらいで設計した3つの作品を紹介したいと思います。前置きばかり長くてもつまらないので、早速紹介していきます。

<補足>

•スケールは1/300です。実物の3mは作品上の1cmに対応します。

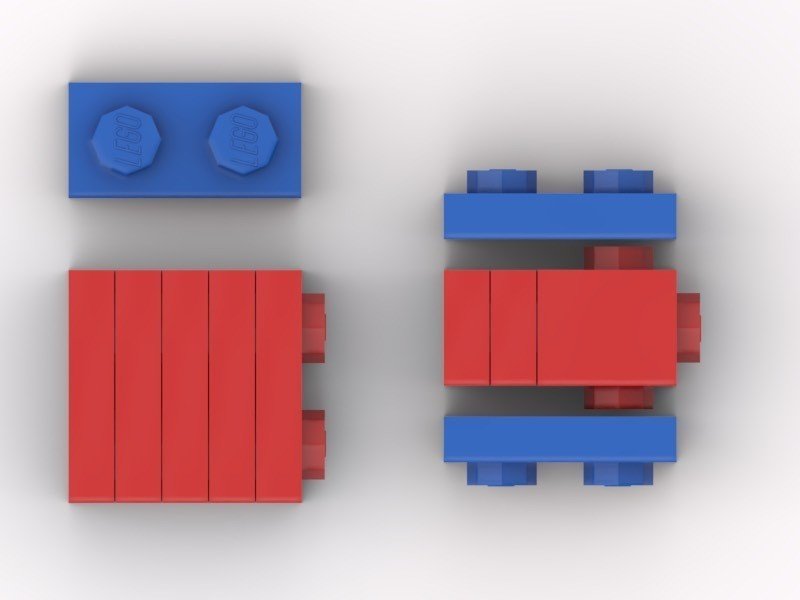

・パーツごとの寸法は上の画像のようです。これを使うと5プレート=2ポッチとなるので、下の画像のようにもなります。

↑画像1

1.駆逐艦シムス

シムス級とはアメリカ海軍の駆逐艦の艦級で、7カ所の造船所で12隻の同型艦が建造されたものです。同型艦中の有名どころではミッドウェー海戦において大破した空母ヨークタウンを救援中に日本海軍の潜水艦に狙われ沈没した駆逐艦ハムマンがあります。

↑画像2

↑画像3

艦首側では<補足>の比率を用いた5プレート=2ポッチの法則を使っています。こうすることによってプレートの薄さを活かして艦首のシャープな曲線を再現することができます。

艦橋で苦労したところは上の画像のように艦橋に上下2段に分かれてるような分かれてないような曖昧な段差があるところです。こんな段差再現してられるか、と思った時期もありましたが、ふと画像のようにスロープ(傾斜の付いたパーツ)2個とラウンドプレート1枚を組み合わせて、曖昧な段差を表現する案を思いついて採用しました。

艦尾側では画像1の右側の構造を活かして接続しています。

Mk12 5インチ砲

画像3のようにタレポッチ(元はミニフィグの首につけるパーツ)を使い、ポッチの向きを変えて接続しています。

機銃

画像3のようにミニフィグのハンドを使い再現しています。

21インチ4連装魚雷発射管

画像2のようにグリル(網々のパーツ)と1×1プレート•タイル、クリップパーツを使い再現しています。接続はしていないですがくっついてるのでヨシということで。また、本当は4連装ですがデフォルメということで3連装に妥協しました。

後部マスト付近

上の画像のように接続しています。高さ、幅の限られたスペースで完全接続を目指すのは大変でしたが、側面ポッチブロックやブラケット(L字型で2面にポッチが付いているパーツ)などを多用してパズルのようになんとか接続した感じでしたね。

感想

シムス級は第二次世界大戦前にできた比較的単純な見た目の艦ゆえにデフォルメの加減や小さなスペースへの接続部分の押し込み方などを開拓する上で大きなステップとなったと思います。

2.フレッチャー級前期型•後期型

フレッチャー級もアメリカ海軍の駆逐艦の艦級で、1942年から1944年にかけて前期型、後期型合わせて駆逐艦として最多の175隻の同型艦が建造されました。また、従来のアメリカ海軍駆逐艦より大幅に大型化しており、航洋性・武装ともに強化されたことから大きな成功を収め、駆逐艦の標準とも言える艦級ともなりました。有名どころでは海上自衛隊初期にアメリカ海軍から海上自衛隊に貸与されたありあけ型護衛艦があります。

前期型

後期型

基本的にはシムス級の構造と似ていますが、フレッチャー級は上の画像の青線のように、シアーと呼ばれる艦首から艦尾にかけての甲板の傾斜がきつく、それを再現するためにかなりの苦労を要しました。この作品では上から2番目の画像のようにジャンパープレート(1×2のプレートの真ん中に1つだけポッチが付いたもの)や側面ポッチブロックを使い外見を階段上にし、下の画像のようにクリッププレートで強引に挟んで固定しています。難点としては階段状になっている分隣の段と接続することができず、一段ごとで構造を完成させなければならなかったところですね。

後部マスト付近

上の画像のように<補足>の比率を使って接続しています。シムス級よりは簡単な作りですね。

あとの兵装等のつくりは基本的にシムス級と一緒なので割愛させて頂きます。

感想

基本的な構造はシムス級と一緒なもののシアーがある分かなり調整が大変でした。しかしその分、紹介する3作品の中でも1番フォルムが気に入っているのでいつか作ってみたい作品です。

3.軽巡洋艦大淀

軽巡洋艦大淀は大日本帝国海軍の軽巡洋艦で、同海軍最後の連合艦隊旗艦でもあります。潜水艦作戦の支援用の水上偵察機を運用するために建造されましたがあまり使われず、1944年に潜水戦隊旗艦用として設計された大淀の通信能力に注目され、大型カタパルトを撤去されて従来型のカタパルトと水上偵察機を搭載、格納庫を改装されて司令部施設に変更後、連合艦隊の旗艦となりました。最終的には呉軍港空襲により大破横転し、沈没しました。

↑画像4

艦首は上の画像のようになっています。強引に接続したようで見苦しいですが申し訳ございません。1×1の穴あきラウンドプレートとそれに対応するような凸型のラウンドプレートのセットを2組使うことで普通ならありえない場所に側面ポッチブロックを持ってくることができ、下についたプレートを接続しています。

15.5cm3連装砲は上の画像のようになっています。なんだこのカクカクは、と思うかもしれませんが僕もそう思います。なんせ3連装というLEGOの苦手とする奇数が含まれているためどうしても作り方が制限されてしまうんですよね。もう少し改良したいところです。

艦橋は画像4のようになっています。艦橋自体がなんとも再現しづらい多面体上になっており、それを再現するのはスロープでは角度が違う...などの過程をへて左の画像のように落ち着きました。クリップパーツをこれでもかというくらい使い、半ば強引に角度をつけています。接続はある程度の固さがありますが、クリップパーツの間の正面の1×1プレートは挟んでいるだけという有り様。まぁ結果似せられたのでヨシということで。

煙突は画像4のようになっています。ここもかなりの難題でサイズがLEGOで表す上で中途半端すぎた上に角度が付いているんですよね。そしてなんだかんだかなりの改修をへて上の画像のようになりました。また、煙突自体が傾いているのでそれで出た歪みは船体を削って埋め込んでいます。

司令部施設は上の画像のようになっています。ここもまたかなりの難題で1番時間をかけたと言っても過言ではないでしょう。全体的には六角柱の形をしていて、それを再現するのが非常に難しく、その上大きさが中途半端で結果的に間にプレートを挟んで調節するなどかなり苦戦しました。

内部構造は上の2枚の画像のようになっています。今回は六角柱を再現するためにバーがくっついたブロックとクリッププレートを使い角度を作り出し、1×1のスロープを2つ使って隙間を埋めています。結果的にほぼ隙間なく綺麗な六角柱になったのでここは嬉しかったですね。

間に挟んだ2プレートなどの構造は2枚目の画像のようになっています。テクニックブロック(1×1のブロックの側面に穴が開いたもの)や側面ポッチ、ブラケット、青色のパーツなどを使い強引に接続しています。これでも一応完全接続はしています。青色のパーツは1枚目の画像の青色の矢印で示した出っ張り(1/4プレート分)を飛び出させるためにおいてあります。暇な人は全体の構造を推測してみてください。艦尾側の構造はシムス級などと一緒なので割愛させて頂きます。

感想

製作者自身も今考えると分からないような構造が多くかなり大変でした。3作品の中で一番最初に作ったためノウハウもない中、模索しながら作っていきました。いつか気が向いたらある程度のノウハウを持った状態で改修したいと思う作品です。

おわりに

長い間僕の駄文に付き合ってくださりありがとうございました。こんな文章でも少しでも楽しんだり、LEGOに興味を持ったりして頂いたら幸いです。LEGOの醍醐味はなんといっても創造力を働かせて自由になんでも作ることができることだと思います。皆さんもパーツの制限のないパソコン上のソフトで自由にLEGOを嗜んでみてはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?