江戸の名局・第2回(大橋宗英の強さ)

今回は大橋宗英の将棋を見ていきたい。宗英は九世名人で、江戸の家元では最強の呼び声が高い。参考までに、ソフトによる測定でも近年のトップ棋士に迫るレーティングが出ている。ただ、その強さと時代ゆえに平手の棋譜が少ないのが少々残念ではあるが。

▲大橋宗英─△伊藤寿三(1780年11月17日)

▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △4四歩 ▲2五歩 △3三角

▲4八銀 △3二銀 ▲5六歩 △5四歩 ▲3六歩 △4三銀

▲6八玉 △6二銀 ▲7八玉 △5三銀 ▲6八銀 △2二飛

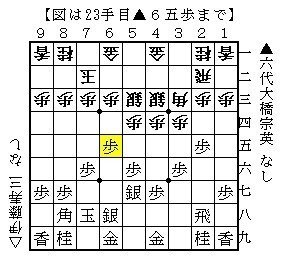

▲5七銀右△6二玉 ▲6六歩 △7二玉 ▲6五歩 (第1図)

1780年の御城将棋で、大橋家の宗英と伊藤家の寿三の対戦。宗英は当時24歳で、まだ名人を襲名する前だ。240年も前の将棋で、やはり5筋の位を取らせないように指している。△5三銀と指してからの振り飛車は奇異に映るが、そもそも美濃囲いにするつもりがないから関係ないのだろう。先手は▲6六歩から▲6五歩と積極的に位を取る。米長邦雄永世棋聖を思わせる指し手だ。しかし、ひと目伸びすぎで負担になりそうだが大丈夫なのだろうか。

第1図以下の指し手

△6四歩 ▲同 歩 △同 銀 ▲9六歩 △9四歩 ▲5八金右

△6五歩 ▲6七金 △7四歩 ▲6六歩 △同 歩 ▲同 銀

△6二飛 (第2図)

次に▲6六銀から▲6七銀のように位を安定させれば作戦勝ちになりやすい。対振り飛車で6筋の位は価値が高い。当然位を確保される前に△6四歩と反発する。数手進み、△6五歩と逆に位を張られてしまっては先手の作戦が失敗したかに思える。▲6七金と上がり、次に▲7七桂~▲6六歩が間に合えば位を奪還成功。△7四歩と突いて▲7七桂に△7三桂を用意するが、その手を待って▲6六歩が先手の狙いだった。以下▲6六同銀に△6五歩は▲同銀△同銀▲6六歩で取り返せる。もちろん後手も狙いを察知して△6二飛と数を足し、とにかく6筋の勢力争いに負けまいとするが、ここからの指し手がすごい。

第2図以下の指し手

▲7五歩 △同 歩 ▲6五歩 △同 銀 ▲同 銀 △同 飛

▲6六銀 △6二飛 ▲7五銀 △4二角 ▲7六金 △6五銀

▲同 金 △同 飛 ▲6六銀 △6二飛 ▲6五歩 (第3図)

▲7五歩が強烈。玉頭で戦いにできれば後手は玉飛接近が響きそうだ。△6五歩にはやはり▲同銀△同銀▲6六歩、△7五同銀▲同銀△同歩の展開も7四~6四がスカスカでまとめにくいだろう。実戦は△7五同歩だが、そこで▲6五歩を決行。以下▲7五銀と取れるのが先に突き捨てておいた意味だ。このあたりまでイメージして序盤の▲6五歩位取りだったと思われる。ただ、後手は金銀交換かつ歩得。実戦的にまとめにくいとは言っても形勢は悪くなさそうだ。

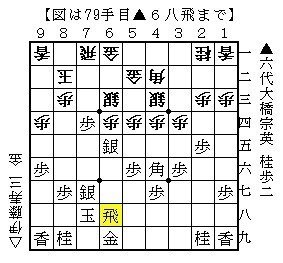

第3図以下の指し手

△8二玉 ▲7七銀上△6四歩 ▲7六銀 △7二飛 ▲7七銀打

△7三桂 ▲6四歩 △同 角 ▲1八飛 △7四歩 ▲7九角

△5二金左▲6五銀左(第4図)

この後の進行を見ると、△8二玉では△7一玉も有力だったと思う。数手後の△7三桂も強い手だが、リスクも高く手堅く指すなら△6五歩▲同銀左△6四歩の順だったか。本譜は▲1八飛と寄らせて一瞬気分は良いが、▲7四歩のキズが残っている。△7四歩の辛抱に▲7九角と引き、▲6五銀左もまた勢いのある手だ。玉頭で叩きつぶしてやろうとの気合が感じられる。

第4図以下の指し手

△4二角 ▲7四銀 △6五歩 ▲7三銀成△同 飛 ▲6五銀

△6四歩 ▲4六角 △7一飛 ▲7四歩 △6三銀 ▲6八飛

(第5図)

△6五同桂▲同銀の進行は小ビンが開いて支えきれない。△4二角に▲7四銀と出るが、ここまで耐えてきた後手についにミスが出る。△6五歩では△6四金と厚くするか、△4五歩で▲4六角の筋を防いでおけば難しい攻防が続いていたようだ。チャンスを見逃す宗英ではない。桂を食いちぎって▲6五銀と進出し、△6四歩に▲4六角~▲6八飛と大砲を急所に据えて、たちまちリードを奪った。金桂交換とは言え攻め駒の働きが全開だ。

第5図以下の指し手

△6二金上▲6四銀 △同 角 ▲同 飛 △5五銀 ▲同 角

△同 歩 ▲7三銀 △同 金 ▲同歩成 △同 飛 ▲7四歩

△6四銀 ▲7三歩成△同 銀 ▲6五桂 △7六歩 ▲同 銀

△2八飛 ▲6八歩 △5八銀 (第6図)

6四を突破して先手絶好調。△5五銀には▲6三飛成△同金左▲5五歩でも悪い理屈はなさそうだが、▲5五同角から▲7三銀で宗英は最速の勝ちを目指す。以下▲6五桂まで進み、後手は粘りの難しい形になった。△7六歩~△2八飛はせめて一太刀との肉薄。あとは先手がどう決めるか。

第6図以下の指し手

▲5八同金△同飛成 ▲7三桂成△同 玉 ▲6四銀 △同 玉

▲7五角 △7三玉 ▲7四歩 △6二玉 ▲7三銀 △5一玉

▲6二金 △同 金 ▲7一飛 △6一桂 ▲6二銀成△同 玉

▲7二金 △6三玉 ▲6一飛成△5四玉 ▲6五龍 △4五玉

▲5五龍 △3六玉 ▲4六龍 △2五玉 ▲3七桂 △2四玉

▲4二角成△3三桂 ▲2六龍 まで133手で先手の勝ち

私なら▲7九金△2九飛成に▲7三桂成から▲6一飛や▲7五角のような△6六桂を消せるような攻防手で安全勝ちを目指しそうだ。もちろん宗英はそんなやわな手は指さず、一気に読み切る。▲5八同金と堂々と取り、▲7三桂成から▲6四銀で詰ましに掛かる。玉が広く不安も残るが、▲7五角が入るとだいぶ狭い。後手玉を追いかけ回す手順だが、▲3七桂の活用があってピッタリ詰んでいる。詰ます必要のない局面だったので、完全な読み切りだろう。

投了図以下合駒は▲同竜で無効なので△1四玉だが、▲2五竜△同桂▲2六桂まで。最後は馬と桂の空中キャッチで、盤面全体を使って美しい詰み上がり。大胆不敵な序盤の位取りから、力強い中盤の構想。そして長手数の詰みを読み切る終盤力と、江戸時代最強の名に恥じない一局だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?