Auto-rig Proで四つ足にボーン入れてみた

今回も自分用まとめになります。

★はじめに

※今回もBlender アドオンの使い方である、Auto-rig Pro の自分用まとめになります。

今回のポイントはずばり、

「多足にボーンを仕込みたい、出来るだけ手抜きして」

ってのがテーマ。

これ、人型はAuto-rig Pro:Smart っていう機能があるんで余裕なんです。説明もめっちゃ動画とかブログにあります。

ただ……。

「獣とか昆虫用のボーンの入れ方」ってのが全くないんですね。

でもマニュアルを翻訳機能で流し読みした感じだと、その機能あるんですよ。

じゃあどうすんだよという訳で試行錯誤した結果を下に。

※Auto-rig のインストール方法とか人型にボーン入れる方法は割愛します。世の中のブログやらに腐るほどあるので。※Auto-rig のインストール方法とか人型にボーン入れる方法は割愛します。世の中のブログやらyoutubeに腐るほどあるので。

★Auto-rig Proの四足歩行設定

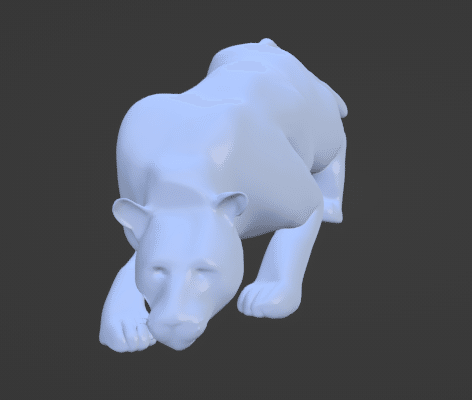

とにもかくにも素体が必要なのでジャガー(2万ポリゴン)を用意。

これにAuto-rig を使ってリグ入れていく

※ちなみに私が過去にボーンを作成しようとした回数は執筆時点で一回だけです。IKとかもよくわかってません。ウェイトペイントは大嫌いです。

早速Auto-rig Proの画面を開く。

いろいろ項目があるのでざっくり説明。

今回は安いやつにも入ってるAuto-rig Proを使用。

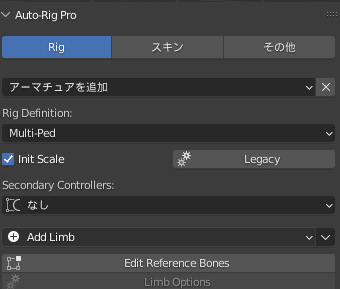

メニューから該当する項目を選択するとこのように画面が変わる。

アーマチュアを追加から項目を選択。

テンプレ的なのがあってそれを編集画面からいじるだけでリグ入れられる親切機能になる。

ただし今回一番近いDogでも設定が面倒だったのでエンプティを選択。

今回は四つ足なので「Multi-Ped」を選択します。

これで、自由にボーンを生成できるようになる。

ボーンの生成はデフォルトだと「Add Limb」となっている項目を選択する。

ここを選択すると項目がずらずらと出てくる。今回は適当に背骨(Spine)を選択。

この背骨の本数は3本だが、Limb Optinosという項目から数を増やせる。(今回は適当に5本に設定。Eキーで押し出しして作成すると数がずれるのでやらないほうがよさそう)

通常のボーンを入れるのと同じノリで回転、拡大させて適当に配置

次は適当にヘッドを選択します。

拡大すると、フェイスのボーンも生成されますが、今回は四肢を動かすのがメインのためそのあたりは雑に処理。

雑に設定完了。

次は足を作る。四つ足なので左足(Leg Left)と右足(Leg right)をそれぞれ2本ずつ用意。

左右対称の場合はミラーをオンにして右足と左足を用意すると勝手にミラーになってくれる。

![]()

ちなみにLimb Optionsでチェックを外したりして指の本数を調整できる。

※ミラー時は左右の足をそれぞれ設定しなおす必要がある。

出来ました。

この時の注意点として足は丁寧に合わせないと(左右対称に近い形で合わせないと?)エラーを吐く。

※あえて右足三本、左足一本にしたときは大丈夫だった。要検証

こまめにMatch to Rigのボタンを押して確認したほうがいいかも

※もしも何度あわせてもダメな場合はDisableで削除して作り直し

あとは同様にしっぽ(テール)を入れてMatch to Rigを押して完成

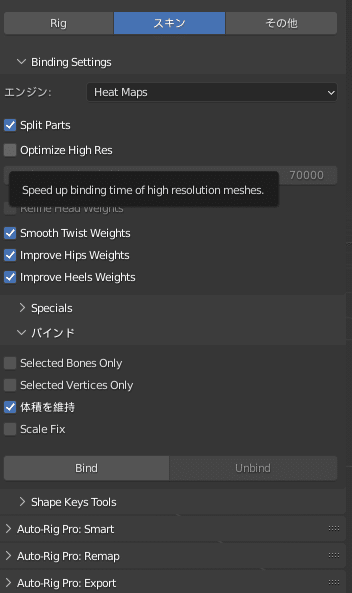

次にオブジェクトモードに変更、対象のオブジェクトを選択→ボーン選択してBind実行で完成!

最後に、ポーズを変更できるか確認して終了

※しっぽはボーン数が足りなくて歪んでいるので修正

もし修正する場合はEdit Reference Bonesからボーンを再度調整できる

しっぽ微修正

大体こんな感じ

★まとめ

ボーンを選択→配置を繰り返すだけなので楽。

ただ手足を入れたときに出るエラーがよくわかってない。(ミラーで設定したときは出なかったので左右対称の情報が認識できてなかったのかも)あとプリセットが絶妙に使いにくいのでエンプティから必要な分だけ入れたほうが幸せになれる

追記:

ボーン入れた後の変形がうまくいかないという人はトポロジーがまっすぐすぎるとかかもしれない。

Auto-rigはメッシュの形状とトポロジーの流れでウェイトを割り当てているっぽいので、そのあたりが汚いとどうもうまくいかないらしい

Quad Remesherでガイドを当ててトポロジー制御する方法は別途書く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?