九天九地4:貴相悪相、天下取り

水野南北の登場

材木商として一代で財を築き、藩史に名を遺す活躍をした遠州屋嘉兵衛だが、彼には悩みがあった。

その一子、清三郎のことである。

この子は幼少の時分には、ひどい虚弱体質だった。

当時であるから、幼児の死亡率も高く、親としては、大きな心配ごとであろう。

この子が果たして無事に成長するだろうか、と心配した嘉兵衛夫婦は、天保五年の五月、当時日本一との名声を博した人相見、水野南北を招いた。

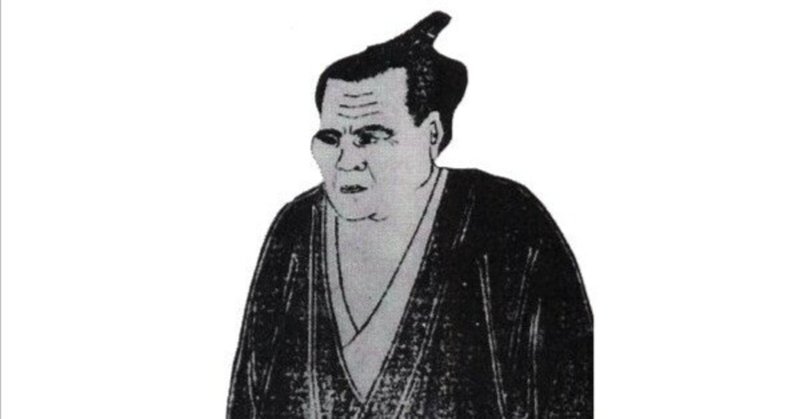

水野南北と言えば、「南北相法」「南北相法修身録」などで知られる、人相学の大家である。

経歴や人相画を見ていただければ分かるが、彼は非常に人相が悪い。経歴も悪くて、子供の頃から盗み酒を覚え、無頼の徒となって刃傷沙汰を繰り返して入牢、牢内で人相と運命に関連があることに気づいて、観相学の造詣を深めていった。

そんな人物が、人相学の大家として名を轟かせるのであるから、人間とは分からないものである。

嘉兵衛夫婦と清三郎の元に招かれた水野南北、この時七十八歳、清三郎は生後一年半である。

当初、南北はこの依頼を聞いた時、あまり気乗りしなかったそうだ。確かに生後一年半の幼児では、人相も手相も未完成で、将来を観るのは難しいことが予想される。

その南北を動かしたものは、遠州屋嘉兵衛の評判である。

「名君とうたわれる鍋島の殿様が、『この男を家臣に欲しい』とまで仰せられた嘉兵衛殿である、実はわしも、是非一度、お目にかかりたいと思っていた。子供の人相を観るのが難しくても、ご両親の人相を拝見すれば、お子の将来も、ある程度は予測がつくかもしれない。ここはひとつ、おうかがいしてみようか」

そして翌日、遠州屋を訪れた水野南北だったが、乳母に抱かれてあらわれた清三郎を見て、ぶったまげてしまった。

幼児だから鑑定しづらい、なんて心配は、雲散霧消…

「ここ…このお子は!」

普段は大先生とあがめられる立場の水野南北、この時、赤子の顔を見て手相を調べたとたんに、慌てて下座に座り直してへりくだり、低く頭を下げてしまった。

お世辞を言わない、権力に媚びないを旨として、清貧を守った辛口の観相家のこの行動に、嘉兵衛夫婦は驚いてしまった。

「遠州屋どの、貴殿は良いお子を持たれたものだ。これこそ、百万人に一人と言われる、九天九地の相…」

「と、申されますと?」

「上っては天上の神仏となり、下っては地獄の餓鬼となる、それが九天九地の相です。しかし、このお子なら、悪いほうへ行く心配は全くない。おそらく一生のうちに何度かは、命の瀬戸際というところまで、追い詰められることもありましょう。しかし、不思議な神仏の加護により、窮地は切り抜けられる。いや、災い転じて福となすことにもなりましょうぞ」

「それでは、無事に成長できましょうか?」

「それは申すまでもない。人並すぐれたご長命である、八十までは、この南北の名前にかけて、太鼓判を押しまする」

「それで安心いたしました。それでは、商人の道を歩ませても、いちおうの成功は収めましょうな?」

「その道に進まれるなら、分限者になられること、確実でしょう。しかし、このお子はその道は喜ばれまいな」

「それでは、どういう道に進ませれば…」

「それ以上のことは今の私には申し上げようがありませぬ。しかし私が確実に言えることは、このお子は、おのれの富の為に働くことよりも、百千万の多くの人々に幸福を招来する、天下に稀なる貴相であるということです。しかしわしは、余命いくばくもない高齢である。このお子の将来を見届けること叶わぬのが、残念でならぬ」

お世辞を全く言わない水野南北にとっては、これは最初で最後の賛辞であったことだろう。

その時の嘉兵衛夫婦には、南北の話はよく意味が分からなかったが、とりあえず謝礼を払い、その返礼である「南北相法」「相法修身録」などを受け取った。

まあ、嘉兵衛にとってこれらの本は、どうも宝の持ち腐れになった可能性が高いのだが。

ここで筆者などはいろいろ考えてしまうのだが、人の運命などに関わっていると、将来どうなるか、という課題は勿論であるものの、その人の考え方が気になってくる。

ほとんどの人が、「平凡でいいから、安泰に幸福に普通に暮らしていければいい」とおっしゃる。

この「普通」が曲者で、普通に暮らすって、けっこう難しい贅沢なことではないか、とも思う。

百歩譲って普通でいいとしても、さきほどの水野南北の言葉…

「上っては天上の神仏となり、下っては地獄の餓鬼となる。おそらく一生のうちに何度かは、命の瀬戸際というところまで、追い詰められることもありましょう」

こういう生き方を望む人が、どれだけ居るだろうか?

命の瀬戸際まで追い詰められるような目に遭いたくない、と思う人が多いのではないだろうか。結局助かるんならそれでもいいよ、という楽観論者もあるだろうが、必ず都合よく運ぶとは限らない。それこそ、普通が一番です、と言われてしまいそうな気がする。

たぶん、こういう波乱に満ちた運命を歩く人は、占い師にいろいろ聞いたりしないから、という理由が大きいと思う。いや、そういう運命を歩くというよりも、自分でリスクの高い道を選んでるから、人に尋ねたりはしないのだろう。

前回までの嘉兵衛の行動もそうだし、危ない時の神頼みはあっても、「大丈夫でしょうか?」なんて、占い師に尋ねるタイプではないと思う。

筆者本人はわりと、波乱の多いほうだが、確かに、自分でとんでもない道を選ぶ傾向がある。

そして実は、自分自身は一度も、占いを観てもらった経験が無い。なぜか最初っから、観る側の枠組みに必然的に投げ込まれているせいなのだが、人間って運命的に準備された居場所って、あると思う。もちろん、その居場所が分かるまでに、何十年もかかったりはするし、そういう運命って、選ぶものではなく、予め定まっている感が強くある。

閑話休題

話が逸れたが、嘉兵衛なんて、もともと占いを観てもらうタイプではない、ということである。それが南北翁を招いた理由は、やはり子供の悩み。

自分の事だったら、「この腹かっさばいて責任取っちゃる」というところだが、子供に関しては、誰しも弱いのだろう。

しかし、心配ご無用、清三郎はその後スクスクと成長した。

三歳の時のこと、乳母の背に追われて三十間堀にかかった橋を渡ることがあった。その時、腐りかけた橋板の隙間から水流が見えるのを見咎め、乳母に「危ない、危ない」と叫んだそうである。

乳母にはこの態度を臆病だと言って笑われたが、これを聞いた父の嘉兵衛は違った。

「三歳で朽ちかけた橋の危険を察知するというのは、合理的な思考ができる、ということだ。この子はきっと、大胆なことをやってのけるだろう」

この清三郎の人相手相を観たのが、南北の生涯最後の仕事となった。

この年の11月、遠州屋を訪れた半年後に、水野南北は老衰の為、他界した。ある意味、幸福な最後と言うべきであろう。

このように、並外れた手腕と度胸を兼ね備えた嘉兵衛の元に誕生した清三郎こと、後の高島嘉右衛門、無事に成長して四書五経の素養も収めた。

南北翁の九天九地発言以外には、さしたる逸話も伝わらず、ただ賢く早熟な子供で、建築現場を訪れては技術的な面にも才能を見せた、と伝わっている。

弘化四年(1847)、清三郎が数えで十六歳の時である。父の嘉兵衛は、南部盛岡へと旅立った。領内にある鉱山の視察見学を兼ねての旅である。

往復三ヵ月ほどの道程だったが、江戸へ戻った嘉兵衛はひどく疲れていた。

九天九地5へ続く

この章の音声ファイルは以下からダウンロードできます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?