なぜセ・リーグはDHを採用しないのか。〜DH導入への大きな障壁〜

昨日、MLB界が揺れるニュースが発表された。

ナショナル・リーグでDH制の導入が合意されたのだ。

2020年度は新型コロナの影響による特例で1シーズン限りのDHが導入されていたが、今回の合意によってメジャーで投手が打席に立つ可能性は完全に閉ざされたといっていいだろう。

そしてこのニュースで議論が再燃しているのが、セ・リーグのDH導入問題である。

ここ数年、原辰徳監督がセ・リーグにもDH採用をと提言してきたが実現には至らずに終わってきた。上記のアンケートを見て頂くと分かる通りファンの間でもDH導入に賛成派の方が多いようである。

そこで今回は、「何故セ・リーグはDHを導入しないのか」という所に焦点を置いて話していく。

①選手編成上の問題

DH導入反対の大部分を占めるのが選手編成の問題だろう。上述した通り、原監督は既に何度かDH導入を提言してきた。しかし、その意見はどれも「今年から」や「来年から」といった突発的なものだ。

球団のフロントや首脳陣は5年後や10年後といったビジョンを描きながら選手の獲得や放出、育成方法を考えている。来年の事だけしか考えなくていいのであれば、どの球団もドラフトでは大学・社会人しか指名しないだろうし、助っ人外国人も乱獲するだろう。そうならないのは、常に未来を見据えて編成を考えているからである。

そんな中で、突然「今年からDH導入」などと言われたら今まで考えてきた編成は全て水の泡だ。

DH導入が分かっていたのであればドラフトで打力が期待される選手を多めに獲得したり、戦力外通告を出す選手も変わってくる。新外国人の獲得リストも練り直しになるだろう。

なんなら既に所属している選手のポジションコンバートも全て無駄になる可能性もある。

そしてこれら全て含め、戦い方自体全てを変える必要性も出てくる。

そんなリスクを負ってまでDH導入に賛成をするかと言えばNOでしかないのだ。

チーム方針が一貫できるまで、新外国人やFAなどの補強でやり繰りは出来るだろうが、そうなると金銭力の差が顕著に出てしまう。金銭面で力の劣るチームは編成の変更を余儀なくされた上、数年間満足な戦力を確保できないまま過ごすことになる。そうなると、やはりフェアではない。

こういったフロントの苦労も考えず、「DH反対派は古い」等と言ったりするのはあまりにも安直で愚考だ。新しいモノが正しいという考え方をまず捨てるべきである。

こういった編成面の都合を考え「5年後」や 「10年後にDH導入」などと猶予を与えないと賛成は出にくいと思っている。

②セ・リーグとしての伝統とプライド

長々と編成の話をしたが、セ・リーグとしてのプライドや伝統といったものも少なからずあるだろう。

元々DHがパ・リーグに導入されたのは1975年。「観客動員数の増加」のために、最初の2年は試行期間として暫定導入されたのが始まりである。

ただ現在のセ・リーグと同じ様に反対意見も多くあったといい、世界の盗塁王で知られる福本豊氏も

「守備をしないことが打撃に影響する」

と反対だったそうだ。

しかし、いち早くDHを導入したMLBが大幅に観客動員数を増やしたと知り、半ば強引に【2年の試行期間】として導入したのだ。

そういった「苦肉の策」とも呼べるような形で導入したものを採用したくはない、という考えもあるのではないだろうか。

予告先発制度もパ・リーグが「観客動員数を増やす」という理由で始めたものだ。それに乗っかるような形で数年後にセ・リーグも予告先発を始めた。これでDHを採用すればパ・リーグとの差別化が出来なくなるし、「全てパ・リーグの後を追いかけて行動している」となる思考も導入への妨げとなっているのではないだろうか。

③DHで得する人・損する人

DH採用のメリットとして、若手の出場機会が確保されるという部分がクローズアップされている。

確かにそれは間違いない。DHが出来ることで野手のスタメンが1つ増えるわけなのでその通りだ。

しかし、投手はどうだろうか。DHがあるということは投手は打席には立たない。そうなると代打で強制的に投手交代という場面がないため、若手投手の出番は限られてしまう。

仮に先発が序盤に失点した場合、セ・リーグなら代打を出されロングリリーフで若手投手をマウンドへ送るという場面がよく見受けられる。

しかしパ・リーグでは代打がないため大量失点でない限り行ける所まで行くのが基本だ。

誰かが得をすれば誰かが損をする。

何故か、若手野手を多く使えるからDH賛成!という意見が多いが、その分若手投手に使う場面が減ってしまうことに気付いていないのだろうか。DH導入はメリットばかりであるという考えは捨てた方がいいだろう。

④DHでセ・パの格差は生まれない

話は変わるが、DHの有無でセ・パとの間にチーム力の差は生まれないという事も話しておこう。

2010年からの10年間はパ・リーグが9度日本一と圧倒的な強さを誇っていた。そこで、このセ・パの差は何なのかとなった時に上げられたのがDH制度の有無である。

確かに、野手のスタメンの枠が1つ増えることで若手選手の出場機会が確保されるし、投手も気を抜くことが出来ない。だがそういったところのチリツモで差が付いたというのであれば、それは大間違いだ。

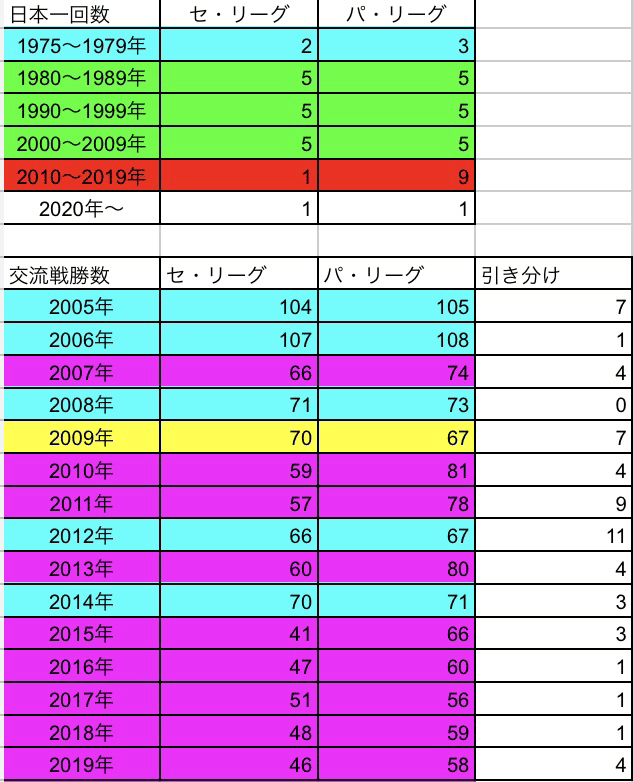

下 年別交流戦セ・パ勝敗表

この表を見て頂くと分かるがパ・リーグにDHが導入された1975年から2010年まで、日本一の回数はセ・パで全くの互角であった。

交流戦にしても、2010年まではほぼ互角といっていい戦いぶりをしている。つまりセ・パで圧倒的な差が付いたのは2010年以降なのだ。

(種明かしをすればただ圧倒的にソフトバンクが強かっただけである。交流戦もソフトバンクと戦わないパ・リーグの勝ち星が多くなるのは必然だ。)

もしDHが原因で、この様な差がつくのであればもっと早い段階から顕著に差が出ていたはずだ。

これを、DHを導入して35年間かけたパ・リーグの努力の結晶であるというのならば、セ・リーグがそれ追いつくには35年以上かかってしまう。それでは問題の解決にはならない。セ・パのチーム差を埋める為にDHを導入するというのは大間違いなのである。

⑤終わりに

ここまで様々な話をしてきたが、私自身DH導入には反対派である。隔年で導入や、毎年セ・パでDHを入れ替える、何年か試行期間を設ける等と様々な案が出ているがそれに関してもどちらかと言えば反対だ。

1番の理由は最初に話した「選手編成」の問題が大きい。

隔年でDHを導入するとしても、DHの有無で毎年戦い方が変わってしまう。そうなると、毎年補強ポイントが目まぐるしく変わるし、選手の放出の見極めも更に難しくなる。フロントとしたらいい迷惑だろう。

さらに厄介なのが「数年の試行」というやつだ。試行した先に本格的に導入するのかしないのか、はたまた何年試すのか。行き当たりばったりでは選手の獲得方針や育成方針が定まらず、それこそパ・リーグと差が開いてしまう。そういった事を考えると賛成とは言い難い。

また「野球は9人でプレーするスポーツ」という本質も頭から離れない。野球規則の1.01にも

「野球は、囲いのある競技場で、監督が指揮する9人のプレーヤーから成る二つのチームの間で、1人ないし数人の審判員の権限のもとに、本規則に従って行われる競技である。」

と書かれている。DHを含めた10人でのプレーがスタンダードになるのは、やはり違和感が生じる。

そして、セ・リーグでDHが導入されれば投手陣は打撃練習をすることが無くなるだろう。そうした時に投手から野手への転向という選択肢が今までより少なくなってしまう。雄平や糸井嘉男、福浦和也のようなロマン溢れる人材が埋もれてしまうという可能性もあるのだ。

ただ、投手の負担軽減といった意味ではDH採用が1番真っ当だとも思う。サッカーで交代枠が5枚に増えたように、野球界も少しずつ変化してもいい時期なのかもしれない。ただ、1度進むと元に戻すにはそれなりのリスクが生じる。そういった事を踏まえながら適切な議論が進んでいくことを祈る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?