小早川秋聲『國之楯』息をのむ一枚~戦争画よ!教室でよみがえれ⑲

戦時中に描かれた日本の「戦争画」はその出自のため未だに「のけ者」扱いされ、その価値を語ることを憚られている。ならば、歴史教育の場から私が語ろうではないか。じつは「戦争画」は〝戦争〟を学ぶための教材の宝庫なのである。これは教室から「戦争画」をよみがえらせる取り組みである。

目次

(1)戦争画とは何か?

(2)わたしが戦争画を語るわけ

(3)戦争画の鑑賞法

(4)戦争画を使った「戦争」の授業案

(5)「戦争画論争」から見えるもの

(6)戦争画による「戦争」の教材研究

(7)藤田嗣治とレオナール・フジタ

ここからは戦争画による「戦争」の教材研究として当時の画家たちの絵をランダムなテーマで紹介する。

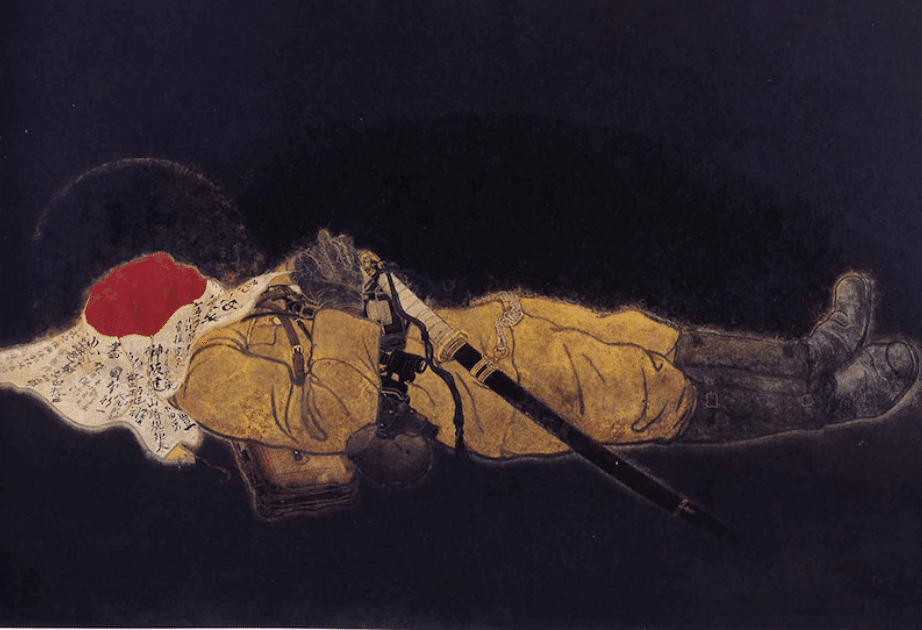

(6)小早川秋聲『國之楯』・息をのむ衝撃の一枚 ー戦争画で学ぶ「戦争」の教材研究①

このシリーズで最初に紹介するのは小早川秋聲の『國之楯』である。

ある画集でこの絵を初めて見たときに受けた衝撃は忘れられない。「息をのむ」という表現があるが、そういう衝撃だった。そこに描かれているのは一体の遺体である。だが、そこに描かれた絵から感じたのは「死」を越えたものだった。

いわゆる宗教画にも死が描かれることがある。キリスト教を深く信じる人がそれらイエスや殉教者の絵を見たときに感じるものとこの絵から私が感じたものは同じなのではないか、と思った。私は「この人が私たちを守ってくれたのだ」という敬虔な気持ちをその瞬間に感じたのだと思う。神々しさというべきものかもしれない。

顔に被された寄せ書きのある日の丸。その赤地の部分が張り付くように顔にかかっている。顔の輪郭がわかるほどだ。胸の上で組まれた手は太く大きな手である。

この絵を見た当時の人の感動が伝わるエピソードがある。

「京都に居た第16師団長が部下を引き連れて小早川のアトリエを訪ねた。作品を見た師団長と副官は圧倒された様子で帽子をとり、画面に向かって深々と頭を下げ、将校たちも一斉に背筋を伸ばし、敬礼したという。やがて完成したこの作品は、いよいよ東京の陸軍省に搬送される日を迎えたが、縦1・5メートル、横2メートル余りの大作である。手伝いにきた一人の女性は、画を見てその場で泣き伏した」(神坂次郎・福富太郎・河田明久・丹尾安典『画家たちの「戦争」』p23)

小早川は画家であるが、僧侶であり軍人でもあった(下写真の真ん中が従軍中の小早川)。この氏の立ち位置がこの絵が描かせたのかもしれない。ちなみに、小早川が戦後に描いたのは不動明王などの宗教画がほとんどである。

ここで軍人だった私の祖父の話をしよう。

その当時陸軍中尉だった私の祖父は1932(昭和7)年の第一次上海事変に中隊長として出征した。この時に世界戦史上有名な七了口上陸作戦に参加している(それまでは不可能と言われた海からの敵前上陸を上陸用舟艇を使って初めて成功させた)。上陸した祖父の部隊は中国・国民党軍を撃破しながら進撃していたが、ある村で待ち伏せを受けて苦戦する。なんとか敵を撃退するが、ここで大事な部下たちを何人も戦死させてしまう。

以上は、私の祖父が残した「上海従軍記」を読んで知ったことなのだが、それよりも印象に残っているのは、私の父から聞いたこの後の話である。それは、3月になると父親(つまり私の祖父)が若い兵隊さんたちの写真を机の上に並べて毎日手を合わせていた、という話だ。

話を本題へ戻す。

祖父は私にとってはやさしいお爺ちゃんだ。キャッチボールも将棋もしてくれたし、初めてプロ野球を見に連れて行ってくれたのもお爺ちゃんだった。その祖父にこんなに勇敢で辛い出来事があったことを60歳近くになって初めて知った。祖父が自分の責任で(祖父はそう感じていただろう)大事な部下を亡くし、その部下の遺影に毎年手を合わせていたというエピソードを聞いたとき、真っ先に思い浮かんだのがこの『國之楯』である。

この絵の中の兵士は日本人のために殉死した「守り神」であると言ってもよい。だからこそ衝撃があり、背筋が伸び、手を合わせ、涙が出てくるのだろう。ただし、これを「反戦」などと軽い言葉で表現してはいけない。私は絵の中の兵士にただひたすら「感謝」するだけである。

日南町美術館学芸員の淺田裕子氏はこう評している。

「その戦争画の代表作となる《國之楯》は、兵士たちへの敬意と尊厳を以てした合掌の図とも、彼等への鎮魂図ともいえるような一種の宗教画だったのではないか」(淺田裕子「小早川秋聲ー年表と参考文献目録の作成を終えてー」『小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌』求龍堂p160)

じつはこの絵の元のタイトルは『軍神』だった。だが、絵の作成を依頼していた陸軍省内部で感動的なこの絵を高く評価する声と「戦死者」を描いていることへの疑問の声の両者で議論が起こり、結果は「受け取りできない」と決まってしまった。この時に、小早川はタイトルを『國之楯』へと変更したようである。

絵をよく見ると兵士の体のすぐ上部に淡い光のようなものを感じないだろうか。この淡い光のようなものは暗闇の中の兵士を描く作者の工夫だが、元の絵にはさらに絵の上部に「桜の花が降り積もるように」描かれていたという。戦後に作者自身が塗りつぶしたのである。なぜか?そこには戦争を美化した!と「戦争犯罪」を問われるのではないか、という恐れがあったからだろうと推定できる。

「昭和20年8月15日以後、小早川秋聲は、自らも戦犯として捕らえられることを覚悟していたという。アトリエにはわずかな画材道具と身の回りをまとめた風呂敷包みを置き、逃げたと思われるのが嫌さに、旅行などには決して出掛けなかった。「巣鴨に行くんだろうな」「来ないねぇ」と呟くこともあったらしい」(神坂次郎・福富太郎・河田明久・丹尾安典『画家たちの「戦争」』p23)

こうした忌まわしい「戦争犯罪」「戦争責任」という言葉は今現在も亡霊のごとく私たちの国に漂っている。この亡霊が美術の世界でどれほど貴重な名画を傷つけてきたか?この塗りつぶしのエピソードでもわかる。

最後に小早川の気骨あるエピソードを紹介しよう。

「戦後、一九四九、五○年頃のことである。新聞記者か雑誌記者かが、案内も乞わずに秋聲のもとおとずれ、「貴方にとって戦争は何だったのか」と無遠慮にたずねた。すると、秋聲は、それまできいたこともない大音声で「何も言うことはない。帰れ」と怒鳴ったという」(松竹京子「小早川秋聲私感ー寂けさを求めつづけた人生ー」『小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌』求龍堂p155)

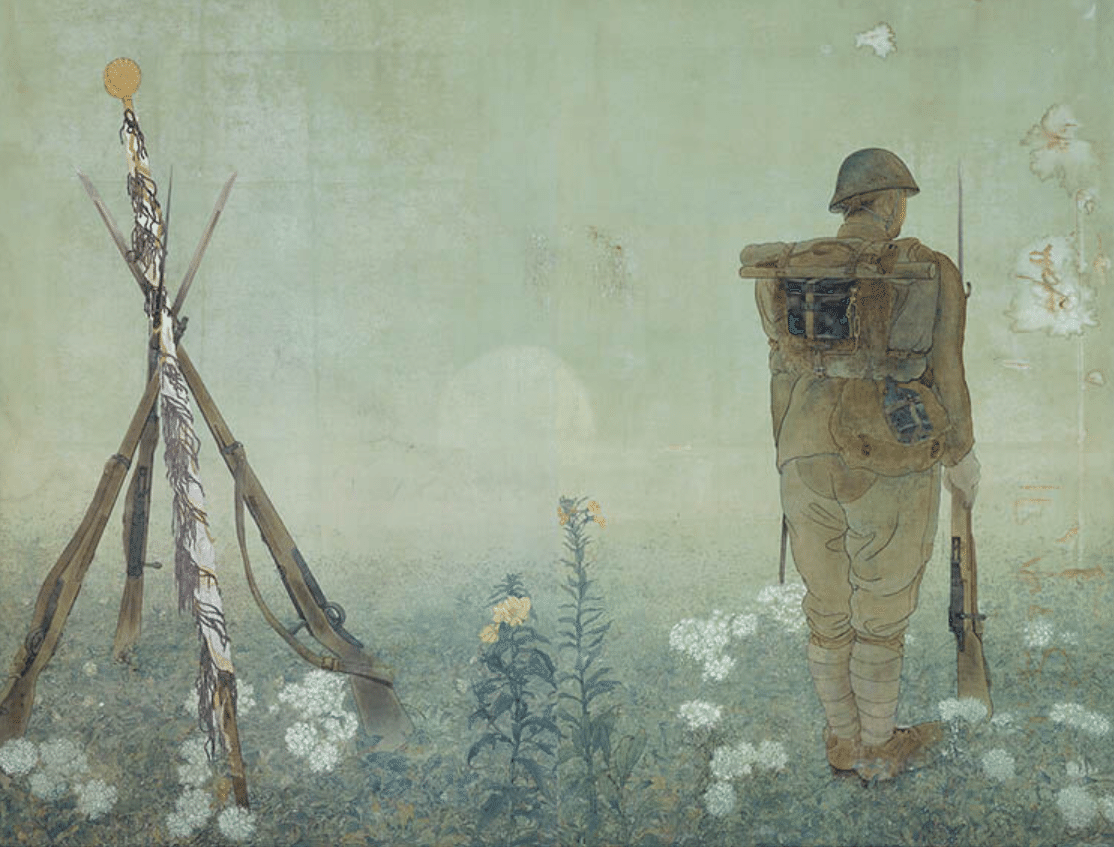

小早川秋聲の他の戦争画を2枚紹介したい。

どちらも最前線で戦う兵士たちへの深い愛情と共感がにじみ出ている。

『御旗』は歩哨に立つ一人の兵士を描いている。明け方なのか、辺りが徐々に朝靄に包まれているようだ。そこに立つ一人の兵士。どのぐらいの時間ここに立っていたのだろう。その後ろ姿に思わず頭が下がる。光を浴びる足元の花々は遠い祖国の人々の化身かもしれない。

『虫の音』はつかの間の休息で睡眠を取る兵士たちの姿だ。故郷で待つ家族の夢を見ているに違いない。「さぞかし疲れてるんだろうな」「自分もこんな格好で寝ることあるな」と思うと兵士への親近感がわく。そして、祖国の両親、恋人や奥さん、まだ幼い子どもたちに会わせてあげたい、という気持ちにもなる。

「戦争」について教材研究するとき、この時代に我が国を守ってくれた兵士たちへのリスペクトを忘れてはならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?