消費生活アドバイザー試験 受験体験

2022年の消費生活アドバイザー試験を受験しましたので、その体験記として残したいと思います。この記事が今後の受験者の参考になり、この資格の知名度向上に寄与できれば幸いです。

2023年の合格率は27.1%で前年より若干厳しくなりました。消費生活アドバイザー試験はとにかく試験範囲が広いです。ただ、勉強のモチベーションが高まる資格だと思います。

消費生活アドバイザー試験に合格すると国家資格の消費生活相談員資格も同時に取得できるというので受験のモチベーションも上がります。消費生活相談員資格単独試験とのW受験も考えましたが、様々な負担を考慮して消費生活アドバイザー試験の受験一本に絞りました。

試験勉強を開始したのは1次試験の1年前から。通勤時の読書用にと丸善出版の2020年版をAmazonで購入。本屋でそろっていないので実物は見たことがなく、届いてびっくりな厚いサイズ。通勤時間に持ち歩くには厳しい厚みなので、14単元を自分で分冊して持ち歩きできるようにしました。

消費者問題、行政知識、法律知識、、、最後まで一周しても、なかなか頭に入らない。そもそも一般知識に乏しい自分を痛感しました。

必要なのは高校の政治経済の科目だと思い、You Tubeのminiいけ先生の倫政チャンネルに大変お世話になりました。

このレベルのボリューム量だと読むだけの勉強がしんどく、耳から学べる勉強法が必須でした。やはり動画や音声の学習が自分には合っていると感じ、LECの講義を申し込みました。講義の音声がダウンロードできるので、聞けば聞くほど頭に入り、結果としてはこれが大きかったです。

試験科目に近い内容がEテレで高校生向けの15分番組でも幾つもあり録画して複数回見ました。これ、何気にオススメです。

何としても一発合格したかったので、消費者庁が案内している無料の講義も活用させていただきました。

こちらは各単元それぞれ専門の方が講義してくださり、知識の肉付けとしては申し分ない教材となりました。ただし、この講義だけで合格できるほど試験範囲は狭くありません。

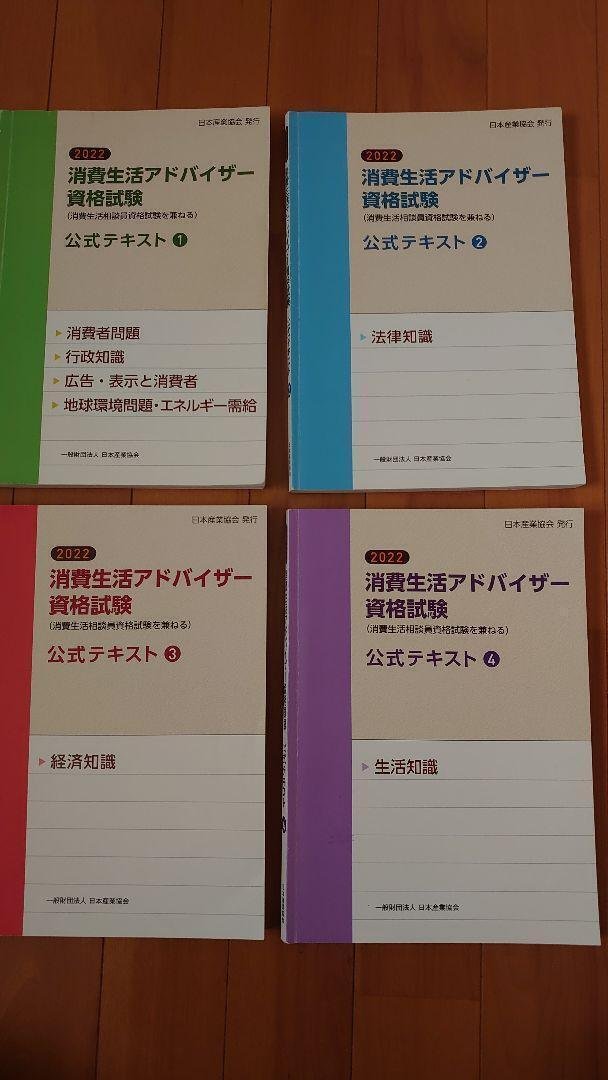

最後まで使った資料は公式テキスト、LEC講義のテキスト、LECが販売している問題集です。

7月に試験を申込。10月8日(土)に1次試験を設定して本格的に学習体制に入りました。それにあたり、学習スケジュールを立案しました。

どの資格試験に向けてもスケジュール立案はおすすめです。7月から10月の一次試験まで学習時間はだいたい一日2時間以上はあったと思います。

8月いっぱいまでは自宅では動画とテキストの併用でインプットを進め、通勤電車の中では音声学習と問題集でのアウトプット。9月からはLECの短答で過去問演習。これを1か月かけて過去問全て正解できるよう仕上げました。

あとは直近の消費者白書などに目を通して1次試験の準備を終えました。

(この時点では2次試験対策はほとんどしていません)

10月8日(土) 試験当日 江戸川橋の試験センターにて。他の受験生と同じ部屋にて同時刻スタート。過去問は100%できるレベルで臨んだものの、過去に何度も出ていたような問題があまり出ずに、手ごたえが非常に悪い。合否は運任せかなあという状況で終わりました。

10月25日(火)ホームページにて一次試験の合否発表。

「合格」の2文字。これほど嬉しかった合格発表はこれまでなかったような気持でした。形として残したい気持ちもあり、同時合格していた「CAP資格登録」というのもとりあえずしました。

2次試験は11月27日(日)なので若干余裕があり、気が緩むので2次試験対策にもなりそうなeco検定を受験したりしながら過ごしました。

次試験は「消費者問題」「企業経営」に絞るのがコツだというのをどなたかの合格体験で見たことがあり、私も「法律」は基本的に捨てるスタンスにしました。この2科目のLEC2次対策を進めることと、以下の主題に絞って関連のYouTubeや、前出のEテレ高校講座を活用して学習しました。

●消費者問題対策

パリ協定

SDGs

ESG

消費者市民社会

消費者志向経営

エシカル消費

食品ロス

●企業経営対策

コンプライアンス

コーポレートガバナンス

ダイバーシティ経営

DX

society5.0

この辺の出題があれば周辺知識を総動員すれば、800文字くらいは当日書けるだろうと思えるくらいにYouTubeで知識を入れて、それを言葉にできるように頭でまとめてました。

800文字でまとめられるよう予行練習を行い学習完了としました。

2次試験は表参道の青山学院が会場でした。

まずは論文試験から。

学んできた内容がかすりもしないまさかの出題でした。

●消費者問題…消費者の「8つの権利と5つの責任」に関すること

●法律…成年年齢が18歳に引き下げられたことに関すること

●企業経営…ビッグデータに関すること

法律は未成年のことは学習範囲としていたので学習知識もあったのですが、法律の細かい部分を間違えることは避けたいため、日常知識から広げられそうな「企業経営/ビッグデータ」を選択して論文を作りました。

ビッグデータが収益に結び付く具体例と、懸念すべき点を述べるということ。

収益に結ぶ付ける具体例はビッグデータの利点をまとめ、懸念すべき点も個人情報の取り扱いということで下書きを10分くらい行ってから、800文字近く埋めました。

次は面接。

お昼を挟んで2時間くらい空いたので面接対策開始。事前にまとめていた以下の要点のおさらい。

・受験動機

・合格したらどのように資格を生かしたいか

・最も気になる消費者問題・ニュース

・試験勉強で一番印象に残っていること

ノックして、名乗って入室するとか、元気で笑顔で話をするとか心がけることを頭に入れること。

15分くらい前に面接場所へ到着。

午後一番のスタートなので前の人の様子とかわからず思ったより緊張しました。

いざ呼ばれ、冷静にドアをノックし「失礼します」と入室。名乗ってから着席を案内され、「失礼します」と着席。

試験官は男性と女性各1名。お二人とも穏やかな印象で安心しました。

出てくる質問は対策したものどおり。あとはコロナ絡みの話題も出てきました。

女性の面接官の方からは何度か「〇〇に対して消費生活アドバイザーとしてどのように行動しますか」という問いがあり、まだその立場になっていないのでどう答えたらいいか考えさせられました。

とはいえ、答えられないものは素直に答えられないと答えても(とはいえ多用はNG)、コミュニケーションをとれれば大丈夫と思いました。

思ったより短い感じであっさり終了しました。

仮に落ちても来年1次試験免除だからそこは気楽でした。合格発表が1か月以上も先の2月1日(水)なので、それまで待つのが辛かったですが無事に合格しました。テキスト、講義とだいぶ投資していたので、ホッとしました。

その後、調べたところ2次試験の合格率は70%で、2022年度の合格率は30%でした。2次は受かりやすかったんですね。合格者30%の中に入れたのは素直に嬉しかったです。その後すぐに登録を行い、登録証を受け取りました。

直近で目標にしていた販売士検定1級、消費生活アドバイザー試験ともに手に入れることができました。現在の職種柄、販売者側と消費者側の視点を持ちたかったことから目指していましたので。

消費生活アドバイザーの学習範囲が本当に身になって、楽しかったのが思い出されます。

もう同じような勉強方法はしないと思いますが、勉強を通じて得た知識でニュース番組や教育番組はより見れるようになりますし、SNSでも消費者問題には関心が強くなりました。これは人生においてすごく収穫になっていると思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。何かしら参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?