新・オーディオ入門129 『2024.1.21 半導体』の用語解説

『オーディオはよくわからないけど良い音で音楽を聴きたい』、『オーディオ歴は長いけどこれは知らなかった!』というお話を聴くことがあります。 新オーディオ入門はオーディオの基礎についてエンジニアの視点から初心者の方にも判りやすく解説していくものです。 タイトルは私が10代の時に愛読した『オーディオ入門』から拝借しました。 私がオーディオに携わることになったきっかけの本です。 とても判りやすく説明されていて、手元に置いて辞書のように使っていました。 『新・オーディオ入門』はその現代版となれるよう書き進めたいと思います。

これまで書いてきた新・オーディオ入門の記事の中から解説が必要な用語を取り上げています。

● リレー

日本語では継電器と表します。電気信号を受取り、接点を開閉させて次の回路に信号を送ることからリレーと言われています。 電磁石とスイッチで構成されています。初期のコンピューターでは主要な演算素子でした。 1941年ドイツで開発されたZuse Z3はリレーを2200ケ使用し、ドイツ航空機研究所で気流の研究に使用されました。

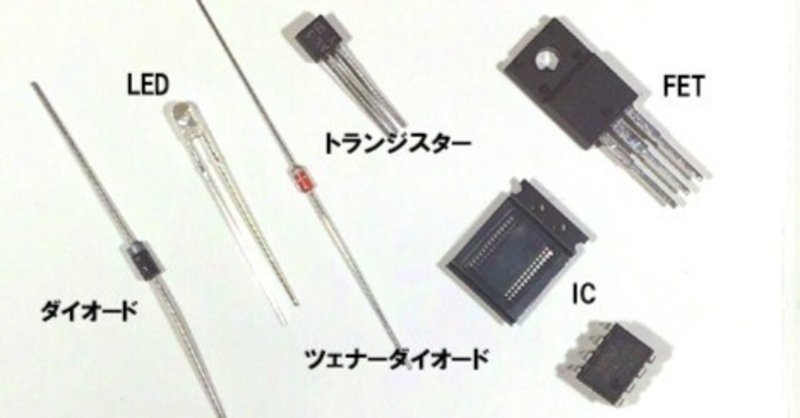

● FET(電界効果トランジスター)

1957年に開発されましたが当初は少し無理な使い方をするとすぐに壊れてしまうような半導体でした。 1970年代になると実用的なFETが生産されるようになり、価格もトランジスターよりも高価だったため、 『高品位なトランジスター』というような間違った認識で、オーディオアンプに広く使用されるようになりました。 特性が3極真空管に似ていると言われていることから、真空管に近い音がすると思われる方もあるかもしれませんが、 その音質は正に半導体の音質であり、真空管に近いとは言えません。 使用する回路に合わせてトランジスターとEFTを選択するべきで、どちらが高品位というものではありません。

● オペアンプ

Operational Amplifier、日本語では演算増幅器と呼ばれます。 1960年代以前にはアナログコンピューターの演算素子として使用されていました。 現在のコンピューターは2進数でデジタル化されていますが、 アナログコンピューターは3.6+2.4を計算する場合、3.6vの電圧の信号に2.4vの電圧を加えて6vを導き出していました。 この方式は大雑把な回答しか得られませんが、処理速度が速く、爆撃機の照準用等に使用されていました。

● 汎用IC

オーディオコンポーネントに使用されているICは、D/Aコンバーター等ほとんどが専用ICです。 汎用ICの機能は専用ICに組み込まれるようになり、現在は専用ICの補助的な機能のICとして残っています。

ムジカ公式ウェブサイトでは『新・オーディオ入門』のすべての記事の他

製品情報やイベント情報もご覧いただけます。