楽譜の臨時記号の由来について

臨時記号の由来の前に、まずは音階の話からしなければなりません。

クラシック音楽では「シ」の音階を「H dur・h moll(ロ長調・ロ短調)」と言います。

ラ(A)の次なのに何故Bではないのか?

その昔、ピタゴラスがモノコードという弦を板に張ったもので音程を作りました。

オクターブ(音程1/2)と完全五度(3/2)、完全四度(4/3)を「よく協和する音程」とし、まずは二等分した「ド-ソ(完全五度)」の音程が出来ます。そしてソを完全四度下げて「レ」、レを五度上げて「ラ」、ドを四度上げて「ファ」が出来ました。

最初はこの「ド・レ・ファ・ソ・ラ・ド」という五音の音階でした。これを「8度5音音階(Pentatonic Scale)」と言います。

また、これのラを完全四度下げて「ミ」、ミを完全五度上げて「シ」となり、このふたつを加えた7音を「ピタゴラスの全音階(Diatonic Scale)」と言います。

しかしこうなると「ミ-ファ」「シ-ド」(音程256/243、これをリンマと言います)と他の部分の音程(9/8)との差が目立ってきます。

更にこれを「五度上げて四度下げてを繰り返す」ことにより半音階を作りました。シを四度下げてファ#を作ってみると・・・このファ#が「隣接するソからはリンマ分低いがファからはリンマ以上高くなる」ということが起きます。

五度上げて四度下げてを繰り返すほどにこういうズレが顕著になるのです。このズレをピタゴラス・コンマといいます。

一番しわ寄せを受けたのは「シ」の音。シ-ドが他の半音階よりだいぶ短くなってしまったのです。かと言って「シ」を抜いて「ラ-ド」にすると開きすぎる。

そんな訳で、シをちょっとだけ下げた音はラ(A)の次の「B」となり、そのままのシはソ(G)の次の「H」となりました。

(この名残で、クラシック音楽業界では未だにシを「H」♭シを「B」と呼ぶという紛らわしいことになっております。)

*****

そしてようやく臨時記号の話です。

(「ファ-シの音程は不安定である」というのはこちらに書きましたのでよろしければご覧ください。)

その昔はアンサンブルや合唱ではこの音程を極力避け、どうしてもという時は適宜シ(hの音)を若干低めにしたりということをやっていたそうです。

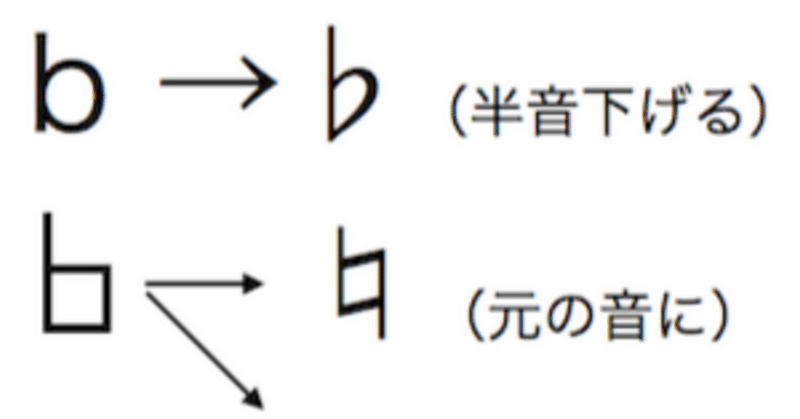

「h音を低くする→b音になる」ところから、音を半音ほど低くするときの記号「♭」が出来た、という説が有力です(b、b、b・・・♭、バンザ〜イヽ(*´∀`*)ノ)。

ではシャープは?というと、「シは高めのときは四角いb、低めのときは丸いbと書いていた」→四角いbがやがて「#」となり「半音上げる意味の記号」になった、という説があります。

そのフラットとシャープの間をとって「元の音に戻す」ナチュラル記号が出来た、という説があります。

※諸説あります。「書き殴った譜面の文字を読み間違えただけ」という話もありますが。

そういえば鉛筆の芯の硬さは、硬いのがH柔らかいのがB・・・臨時記号と何か関係ある??・・・と思って見てみましたが、関係ないようですね。

かたい、かたい、かた・・・たかい、バンザ〜イヽ(*´∀`*)ノ・・・ナシよ。

譜面を書くときの鉛筆は三菱uniとHi-uniを愛用しています。

この鉛筆削りは小2の時に親父が買ってくれたものです。