『黒田杏子俳句コレクション4 櫻』をめぐって

このシリーズの最後が「櫻」とは、納得の編集である。

句集にも印象深い櫻の秀句があり、その存在感は飛びぬけていたように思う。

それをこのように、髙田氏のみごとな編集で一冊になって、纏めて読むと一際の感慨が沸き起こる。

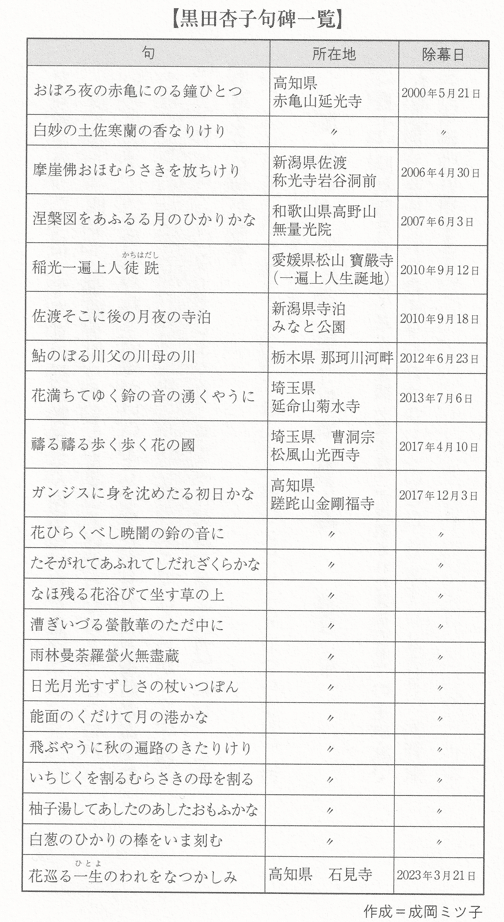

さらに、嬉しいのは句碑となった映像と、他の句も含めた黒田杏子句碑一覧が収録されていることだ。こののちの、後追い「巡礼者」の手引きとなるだろう。

本章の構成は次の六章立てである。

Ⅰ 「句碑」の櫻

Ⅱ 花を待つ

Ⅲ 花の満ちゆく

Ⅳ 花惜しむ

Ⅴ 花巡る

Ⅵ 最期の櫻

Ⅰ 「句碑」の櫻

一覧にもある句を揚げる。

花満ちてゆく鈴の音の湧くやうに 『日光月光』

禱る禱る歩く歩く花の國 『八月』

たそがれてあふれてしだれさくらかな 『一木一草』

花ひらくべし暁闇の鈴の音に 『花下草上』

なほ残る花浴びて坐す草の上 『花下草上』

花巡る一生(ひとよ)のわれをなつかしみ 『花下草上』

まさに句碑にするべく選ばれた名句ばかりである。

Ⅱ 花を待つ

この章で髙田氏が選出している句のうちで、わたしが特に好きなのは次の句だ。

みちのくの花待つ銀河山河かな 『銀河山河』

花を待つ地震ふる國に句座重ね 『銀河山河』

花を待つずつとふたりで生きてきて 『銀河山河』

生きること死ぬこと花を待つことも 『銀河山河』

最初の二句は深く陸奥の人々と交流のあった黒田杏子氏ならではの、その苦難の日々に寄り添う思いを感じる。

この章で、髙田氏は黒田杏子氏の「櫻花巡礼」の経緯を次のように述べている。

※

三十歳で発心した単独行の「日本列島櫻花巡礼」を、自ら満行としたのは五十七歳のとき。杏子は六十歳で定年を迎えるまで勤めを続けたから、日常生活を送りながら千日回峰行を修めるに似た荒行であった。その行を果たして初めて流麗に口をついて出るようになったことばを、思想、概念と呼ぶと抽象的に過ぎ、語と呼ぶといささか部品っぽいと考えたところで、はたと膝を打った。季語とは両者を兼ね備えたもの、まさに言霊そのものではないかと。一周回って元へ戻った感がある。単なる部品ではないゆえ、句の中で納まりが悪いからとたやすく取り換えるものではなく、単なる概念でもないから、確かな実感のないままに机上でもてあそぶものでもないのである。

※

わたしがこの髙田氏のことばに、特に共感するのは、季語なるものが俳句界で、実体を失った記号化している現状への批判意識があるからだ。

それぞれの季節感の中で、生きて在ることの、作者の実存感と遊離した「ことばあそび」となってしまうことを自戒することばとして共感する。

Ⅲ 花の満ちゆく

この章でのわたしが特に好きな句は次である。

花に問へ奥千本の花に問へ 『一木一草』

身の奥の鈴なりいづるさくらかな 『花下草上』

両方とも句集で読んだときから、印象深く心に響いた句だ。

句集の題名も併せて好きな句だ。

花は人生の伴侶でもあり、身の内にあって自分を生かす何かの象徴のようだ。

髙田氏は次のように述べている。

※

『花下草上』は縁を結んだ人々を送りながら、いかに生きるかが強い命題となってゆく句集である。各地を巡りながら出逢った櫻を身の内に溜め、杏子自身が櫻になっていったかのようだ。まさに、

身の奥の鈴鳴りいづるさくらかな 『花下草上』一九九七年

である。

※

Ⅳ 花を惜しむ

この章のわたしの愛唱句は次だ。

みな過ぎて鈴の奥より花のこゑ 『花下草上』

水底のねむりの底に散るさくら 『銀河山河』

「鈴の音」は杏子俳句のオリジナリティの象徴のように感じる。この響かせ方は余人にはできないと思う。

「水底」の句は、石牟礼道子の小説『天湖』で描かれる桜を想起させる。ダムに村ごと沈められた「天底村」の旧村民たちの、心の中に生きつづけている桜だ。深い交流のあった石牟礼道子と黒田杏子の心の響き合いを感じて、わたしには感慨深い一句だ。

髙田氏は「花を待つ」という季語は「歳時記」にはないが、黒田杏子にそう詠まれることによって、並の季語よりも季語らしい深みを持ったことばになったというようなことを述べている。そしてそれと不可分な「花を惜しむ」について次のように述べている。

※

〈花を待つ〉と異なり〈花惜しむ〉は歳時記に「ある」。〈花〉の項に傍題として載っていることが多い。つまり「惜しむ」とは、散りゆくことのみを対象にするとは限らないのだろう。同じ惜しむでも〈春惜しむ〉は、〈行く春を近江の人と惜しみける 芭蕉〉の印象も強く、まぎれもなく晩春の季語である。早春やたけなわの春には、惜しむというより楽しむ。一方花の場合は、満開の花に向き合っていてもやがて散ることをかなしみ、今しばし、と祈る。この執着とも呼べそうな心が即ち〈花惜しむ〉であろう。

そう考えれば〈花惜しむ〉は〈花を待つ〉ころから始まっていたともいえる。「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは」という兼好法師の言葉がいよいよ響く。咲く前は期待感に胸膨らませ、散りきってなお余韻にひたり、葉桜にたまさか見出す花(余花)を喜ぶ。余花は余りの花ではなく、余韻の花であったかと改めて思うのである。

※

この章に引かれた句ではないが、髙田氏のこの章の解説の中に引かている、同様に印象深い句が、次である。

花満ちて花散りてこの世っぎの世 『日光月光』二〇〇八年

原発忌福島忌この世のちの世 『銀河山河』二〇一一年

原発事故によって福島の風土は一度死んだ。永久避難状態を強いられた人たちの心は、その殉死状態ともいえるのではないか。震災直後、無責任な「はげまし俳句」が世に溢れたが、黒田杏子の句はそれらとは一線を画す。「原発忌」の句は受難者に真に寄り添う心でしか詠めない句であろう。

この二句について髙田正子氏はこう述べている。

※

「この世のちの世」は一続きになった時空を表す。ゆえに句意は、死によって断たれることは決してなく永遠に花を巡り続ける、となるのではないか。痺れるような陶酔感を覚える句である。

※

Ⅴ 花巡る

この章に収録された句で、わたしの好きな句は次だ。

おへんろのわれ花の下草の上 『花下草上』

花巡るこの世かの世をなつかしみ 『銀河山河』

花行脚ゆつくりいそぐこののちも 『銀河山河』

ゆるされて七十四歳花行脚 『銀河山河』

この章の「解説」の冒頭に記された髙田氏のことばを引く。

※

第Ⅴ章の章名は〈花巡る〉としたが、これを季語と呼ぶには無理がある。この場合は〈花〉が季語であって、「巡る」はは個人の行為、動作だ。だが杏子の場合は、これこそが生きる指針であり、季語と同格のものとなって作品に現れる。(略)「花巡る」のフレーズが句の中に無くても、花の句はすべて「巡る」句であるはずだ。

※

一般的に花鳥諷詠は、表現主体はただそれを「眺めて詠んでいる」傾向にある。

黒田杏子俳句はその世界を生き、行動する句であるところが決定的に違うのである。

Ⅵ 最期の櫻 最終句集『八月』より

最終句集『八月』からの櫻の句の章立てである。句集『八月』は準備稿のいくつかが遺されてとはいえ、本人選の句集ではない。夫君黒田勝雄氏のご意志と、それを託された髙田正子氏をはじめとする「藍生」メンバーによる努力の結果成った句集である。そんな遺された方々の想いも結集しているような趣もある。

特に印象深い句を次に揚げる。

かがやかに記憶の廃墟花の雲 二〇一四年

かなしきことをかなしみて花を待つ 二〇一六年

はるかよりきし花びらのかの世へと 〃

花巡るいつぽんの杖ある限り 二〇一七年

亡き人と語るべく花巡りきし 二〇一九年

さすらうて櫻の國に存へて 〃

ほのぼのとめざめてふたり花を待つ 二〇二〇年

花を待つわれをよろこび花を待つ 〃

発心に花巡りきし禱りきし 〃

それぞれに生きて一日を花の句座 〃

音立てて天に至れる花篝 〃

生涯の父母の励まし余花の峰 二〇二一年

葉櫻のしだれいつしか地にとどき 二〇二二年

ゆつくりといそぎながらへ花を待つ 二〇二三年

花巡る一生(ひとよ)われの句でありぬ 〃

満開の花巡りきし果報者 〃

櫻巡りに象徴される黒田杏子俳業の集大成のような句集の、まさにそのままの櫻の章の句群である。

かなしきことをかなしみて花を待つ

はるかよりきし花びらのかの世へ

亡き人と語るべく花巡りきし

特にこの句を読むと、石牟礼道子をライフワークとするわたしの我田引水に過ぎようが、「俳句は亡き人の魂と自分自身を慰撫してくれるもの」だと語った石牟礼道子のことを想起してしまう。その心も道子、杏子は共有していよう。

花巡るいつぽんの杖ある限り

わたしにとっての巡礼も、この二人の想いに至りつく。わたしは病弱で齢七十を過ぎてからは、頻繁に入退院を繰り返す心の「白杖者」のような心境である。

これ以上、わたくしごとを書き連ねてしまわないように、最後は髙田氏の「あとがき」のむすびのことばを引かせていただき、結びとしよう。

※

先生の巡礼というと楼花、観音、遍路の巡礼吟行を連想されることが多いのですが、先生はそもそも発想のしかたや行動様式が巡礼的でした。実行しながら次の展開を考え、ときに軌道修正をしながら継続する。決してエンドレスではなく、遠くはあれど必ずゴールが設定されているこの考え方の根幹には高浜虚子の「武蔵野探勝」吟行があったと思いますが、最終的には独自の企画として成就させたところが見事です。

「櫻」はそうした巡礼の発端といえます。ある夜「日本列島楼花巡礼」を思いつき、ノートに記したところから始まった、と聞くとドキドキしませんか。私たちにもその瞬間が到来することを願いつつ、『黒田杏子俳句コレクション』最終巻のさくら色の一集をお届けします。

※

ここに黒田杏子氏の愛弟子、髙田正子氏のライフワークの一つは完結する。

以後、髙田氏は自分が率いてゆかれることになった結社誌「青麗」で、独自の歩みを続けられることだろう。

杖欲(ほっ)し泉下の杏子に借りる春 竜彦

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?