高橋修宏の俳句表現をめぐって Ⅱ 第一句集『夷狄』―予言性と変容性

1 予言性と変容性

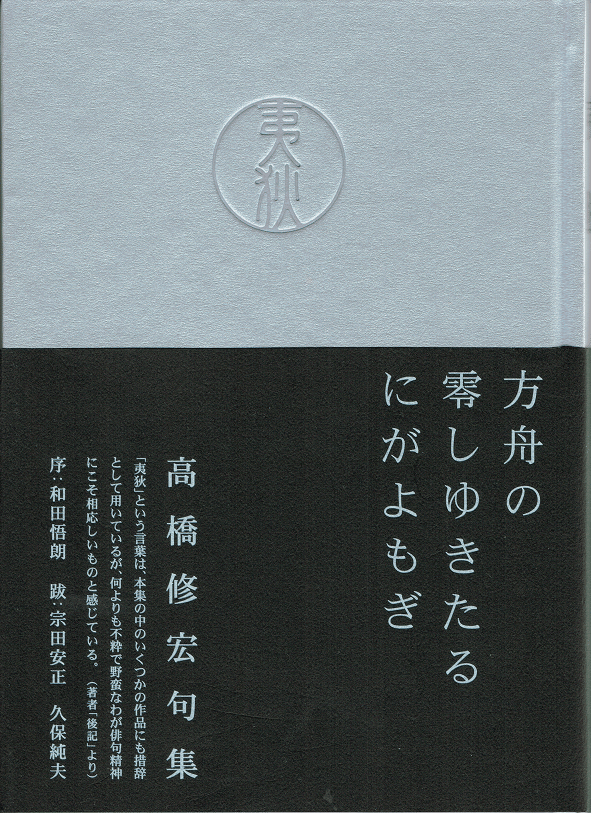

句集の表紙と巻頭を飾るのは黙示録的俳句である。

方舟の零しゆきたるにがよもぎ

一神教の天罰による大洪水の後、その後を生きる人類のために積み込まれたものの一つである「にがよもぎ」が方舟から零れたのだ。この植物から作られた煎じ薬が胃腸炎に効くというような、人類に益するものであるかぎりは零れ落ちても害はないはずだった。

だがすでに新約聖書におけるヨハネの黙示録に、「苦よもぎ」という名の星が空から水源に落ち、水の三分の一が苦くなって多くの人が死んだという預言があるように、死という両義性を帯びる苦さを負ってしまった。またウクライナの語の「にがよもぎ」(チョールヌイブイリヤ=黒い葉)の名を持つ町に建設された原子力発電所の事故で死者四千人、強制移住者数十万人以上を出すことになってしまった。

この句集全編を蔽う考古学的とも呼びうる言葉の掘り出しと蒐集の様相は、現代文明がすでに滅んでしまった後のように見えていることを証し立てているかのようだ。

句集『夷狄』は「たやすく書かれてしまう詩」に対する異和感や、表現者が不可避的に抱え込んでしまう自同律的不快を脱するための、果敢な試みの書でもあったと言えるのではないか。

それは「ジェノサイド」が体験された後、アドルノが言った、

「アウシュビッツ以降、詩を書くことは野蛮である」(注1)という言葉に通底するところがある。

アドルノは別の書(注2)でこう言っている。

※

アウシュヴイッツ以降は、このわれわれの生存が肯定

的なものであるといういかなる主張も単なるおしゃべりに見え、そうした主張は犠牲者たちに対する不当な行為であるという抵抗感が沸きおこらざるを得ない。そしていかに空洞化した意味であれ、なんらかの意味を彼ら犠牲者たちの運命から引きだそうとすることにも抵抗感があるが、この抵抗感は、あのいっさいの出来事のあとでは客観的な契機を持っているのだ。

※

絶えず自己更新してゆく激流のような変容性の中で、表現への緊張感を失った、またアドルノの言う「単なるおしゃべり」的失効状態に陥った言葉たちが、その仮死の層から広く深く掘り起こされて、この句集の五七五という韻律の中に置き直されている。

『夷狄』で蒐集された言葉たちは、さながら白骨化した標本のような姿を晒した後、この句集が構築した詩的フィールドの中で多様な変態を見せてゆく。

掲句の「にがよもぎ」という言葉もその一つだ。

俳句形式上は季語的な位置に置かれているが、けっして歳時記上の言葉ではありえない。季語的な抒情観を揺さぶるような仕掛けの中に置かれることで、多義性の荒野で吹き曝しにされている。

私たちまだ視たことがなかったのだ。

いったん白骨標本と化した言葉によって彼が再構築した後の俳句作品にこそ、真に実在的な身体性が顕現することを。

白骨になるまで月を浴びにけり

『夷狄』は世界と言葉を俳句表現によって解体し、どこか不穏な韻文学的作品へと再構築しようとする無頼な企みに満ちている。使われている季語もこの句集では「死語」の雰囲気を纏っているのはそのためだ。

この句集の作者は、このいったん死んだ「季語」を手放さない。伝統的な俳句の約束事の五七五という音数の韻律性の中で、困難極まりない新しい表現の地平を切り開こうとしている。この緊張感のある試みの前では、形式からの自由を求めた無季自由律などの「新しさ」が、逆に古臭く感じられてしまう。

有季定型の中の見たこともなかった、千変万化の言葉の炎舞が、あやうげな美的感興を与えてくれる句集である。

2 「夷狄」の脱構築

句集名にもなっている「夷狄」という言葉について、「後記」で作者は次のように述べている。

※

句集名の「夷狄」とは、言うまでもなく東夷北狄の略。野蛮な異民族、そして王化にうるおわぬ未開の民を意味する。さらに「夷狄之道」とすれば、礼儀にはずれた未開人のやり方という意にもなると言う。その言葉は、本集のいくつかの作品にも措辞として用いているが、何よりも不粋で野蛮なわが俳句精神にこそ相応しいものと感じている。

※

中華思想では「東夷北狄」とは、その中央王権を権威付けする言葉であった。その漢字と共に輸入された概念は長く日本人の辺境に対する眼差しを縛っている。

東北地方などの歴史性を語るときの「まつろわぬ民」という言葉にそれが明確に表れている。中央権力に従わない反逆精神的な心根を美化したような、微かなマゾヒズムの意味合いが混ざる。その心性の只中に、中央権力を自己の上位に置く被虐的概念さえ刻印されているのではないか。

高橋修宏は「まつろわぬ」とは言わず「うるおわぬ」と「ひらがな」で書く。中央権力としての上位性が相対化され、ただの経済的な「うるおい」の地域差へと解体する言葉遣いをしている。「夷狄」という言葉を、そこに纏わりついていた従属性のイメージから解放し、意思的「野蛮さ」の方向へ純化し脱構築している。もちろん中央権力による収奪後の、経済税制的振る舞いである再分配という「御上からの施し」によっては全く「うるおわぬ」という意味合いも含む言葉ではあるが、「まつろわぬ」よりは「王」なるものの上位概念は希釈されているように感じられる。また辺境であることの地域格差の概念は差別性をも含むが、言語表現としての自立性と無頼さを感じる言い方になっている。

手袋を脱ぎて夷狄となりにけり

大根を洗う夷狄のひとりかな

短夜の古事記より出る夷狄かな

一句目、「手袋」という素手を保護するものを脱ぐという意志そのものが「夷狄」的に「なりにけり」なのだ。二句目、「大根」を素手で洗っている景の中の「うるおわぬ」野蛮な生活様式を守る「夷狄」の中の個である。三句目、「古事記」は王権の正当性を捏造して補強する中華思想的な事業として編まれたものであり、そこからの脱出の意思が表現されたものだ。上五の「短夜」は伝統的な季語である役目を解かれて、変容の一瞬を場面化するために置かれている。

ある俳誌の《特集/高橋修宏句集「夷狄」》に自選二十句と「〈夷狄〉を巡って」というエッセイを寄せている。その中で自分が学生時代に考古学を学んでいたことと、そして取り分け日本列島の縄文時代と呼ばれる時期と弥生時代と呼ばれる時期の間に横たわる二百年近いブランクに思いを寄せて、次のように述べている。

※

……そこには、想像を絶する文化的な侵略とも言えるような激しい人と文化のぶつかり合いがあったのである。そのとき太古の闇へと葬り去られていった野生の精神は、いかなるものであったか。

その精緻なシンプルさゆえに日本的と形容される弥生文化とは、明らか異なった過剰なかたち。列島の弧の古層にひそむ凶々しくも強かなエネルギー、蝦夷や熊襲と呼ばれた異族らに引きつがれ、さらに、芸能や文芸などの精神の自由を求める者たちの中にもひとつの水脈となって流れつづけているはずのものだ。

※

そして続けてこう述べている。

「俳句をつくる手探りの中で、にわかに蟲動しはじめたのである。あるときは俳句表現に対するラディカルな意志のスタイルとして。ときには自らの足場を見つめ返す示標として。」

しばらく忘れていたそれらの〈夷狄〉を巡る歴史的イメージが、彼の中で息を吹き返したのである。

この句集は凶々しくも強かなエネルギーに満ちていて、それを俳句表現における自らの足場としている。

その表現意志の主題性の表れを検証してゆく私たちに、読みの「足場」が提供されているのだ。

3 言葉の分類上の網羅性という自由と強度

『夷狄』に蒐集された語群を便宜的に分類してみる。

〇天文・地学・気象

宇宙・惑星・地球・月光・天体図・天の川・洪水・砂・噴水・漂流物・アジア・番外地・枯野・木下闇・桃の花・蓮根・桜ほか

〇宗教学・神学・神話・呪術

聖書・聖母・予言者・無神論者・禁忌・巡礼・生前・死後・魂・浄め塩・黄泉平坂・地獄・鬼・水子・言霊・常闇・罪・祈り・歓喜ほか

〇社会・国家・家族

国家・天皇・天皇機関説・勅語・家族・父・友・少女・蜜月・騒乱・金融・古事記・日本書紀・ファシスト・デモクラシー・アメリカ兵・色事師・老い・病い・義眼・頭・髪・乳房・目玉・尻・骨・遺伝子・クローンほか

そしてこうして分類してみると、分類することが無意味に感じられてくる。ここには「何でもある」のだ。

何でもある……網羅性とは言っても、その選択にはある種の偏向があり「すべての」言葉という意味での網羅性では、けっしてない。作者が自分の俳句表現に資する言葉しか選んでいないという偏向があり、その偏向の中にこそ「言葉に語らせる」という主題性の表現の仕方の要があるようだ。

そのことを前提としても、次のことは言わなければならない。

「何でも俳句の素材になり得るわけではない」

という俳句的韻文概念が、永く私たちを縛っていたのではなかったか。

だから、この何でもあり得るという志向性を持つ作句姿勢そのものに、そこからの解放という批評性(=自由性)が立ち上がってくるということだ。

そのことはかつて社会性俳句という分類概念の曖昧な、どこか正義を纏おうとした作句姿勢の中で、俳句に持ち込まれた用語たちの呪縛からの解放という批評性も同時に立ち上がってくる。

「社会・国家・家族」と仮に分類して拾い上げた用語の、その分類さえ拒みそうな『夷狄』語群は、一般的な俳句界で社会性俳句と呼ぶ俳句の中で用いられたものと重複するものもあるが、詩語としての位相の違いには歴然たるものがある。それは例えば、次のような社会性俳句の残滓を引き摺るような視座との隔たりでもある。

「すべての日本語は詩語だ」と言い切ったという兜太の認識(注3)と、句集『夷狄』にはなんでもあるというときの「詩語」についての認識の間には修復不可能なほどの断絶がある。

それは、言葉は内面化されて初めて詩語となるという表現観との間にある断絶ではない。「五七五に収めればなんだって俳句になるってもんではないだろう」という批判は一見首肯しやすいが、その「内面化」という操作に混じる恣意性の曖昧さが自己批判されていない。兜太が言う無制限的な詩語観も、それを批判する内面化を必須とする詩語観も、特定の概念的な呪縛の中に言葉を置いているという意味では同じである。言語主体になり損ねた生身に近い「私」が、言葉を置き去りにして、俳句表現の中で主観的に「ものを言っている」のだ。

ではそれらの詩語観と『夷狄』は、どこが違うのか。

まず表現する際に用いる言葉、外ある言葉を得体の知れない「自己」というものに取り込んだりはせず、詩的韻律性の流れの中に置くという詩法である点が違う。

言葉をあらゆる呪縛から解放し、その一瞬の明滅の中の再生にかける詩法である。

まさに「言葉は表現者の外にある」ということだ。

俳句表現に於いて生身の「私」にはもちろん、表現としての言語主体にも語らせず、彼が再構築した詩的フィールドの中に言葉を置き、言葉自身がその無意味さ故の沈黙に耐えかねて、自ら語り蘇生するように仕向けているのだ。

それが「言葉自身が語り出す」いう意味である。

言葉自身に語らせる。

そんなことが可能なのか。

可能であることを彼は私に思い出させてくれる。

次に述べる表現手法の深化によって。

4 デペイズマン―言葉が語り出す

「デペイズマン」とは異なった環境で生じる違和感、不安感、驚異のことで、シュルレアリスムの表現技法の根幹をなすモチーフである。

シュルレアリスムの基本概念はオートマティスムであり、本来、生理学・精神医学用語であったが、ブルトンは「理性による監視をすべて排除し、美的・道徳的なすべての先入見から離れた、思考の書き取り」という心的オートマティスムとして再定義した。

シュルレアリストによって発掘されたロートレアモンの詩『マルドロールの歌』の一節「解剖台上のミシンとこうもり傘の偶然の出会い(のように美しい)」は、デペイズマンの例として挙げられることが多く、異化に近い概念で、ブルトンはこれを「客観的偶然」の概念として提唱した。偶然による二つのものの接近・出会いによって、現実の中に潜む超現実が露呈し不可思議(驚異)が現出するという表現技法である。その表現技法としてコラージュ・モンタージュ・フロッタージュ・グラッタージュ・デカルコマニーなどがある。

句集『夷狄』には、詩人である彼が身に着けていたこれらシュルレアリスム的な技法が、俳句的表現に応用されているような印象を受ける。

特に最も初期の「遺伝子」という章題の一九九八・九年に書かれたものに多く見られる。(『夷狄』では最終章に置かれている)この地点が彼の俳句創作開闢の地だったのだろう。

啓蟄やナイフがふいに光りだし

雛壇の裏にまわればユーラシア

国境に火種のごとき蝶の翅

花篝がたりと臓器老いにけり

虹の根の消えるところに収容所

鬼灯や少女と老婆入れかわり

冬銀河黄泉平坂罐ころげ

「啓蟄とナイフ」「雛壇とユーラシア」「国境と火種と蝶の翅」「花篝と(老いる)臓器」「虹の根と収容所」「鬼灯と少女と老婆」「冬銀河と黄泉平坂と罐」が一句の中で「出会って」いる。その出会いの無意味さに耐えかねて、読者である私の眼差しを受けて、これらの言葉が居心地悪そうに手を繋ぎ合って何かの「意味作用」をもたらそうとし始める。「意味」的言葉になれるかどうかは私の愛の眼差し次第ということになるが、この「私」がこの言葉たちの前で揺らぎ分裂する。その分裂の度合いによって無意味にも有意味にもなる俳句である。

そのときの仮説としての「主題性」を陳述する他はない地点に読者を追い立てるというような、世にも稀なる句集である。

俳句でよく言われる「二物衝突」「取り合わせ」という言葉と、シュルレアリスムの詩における無関係な言葉同士を出合わせる処方との近似性が指摘されるが、似て非なる基本的な隔たりがある。

既存の俳句のその技法は、語っているのが「私」であるのに対して、『夷狄』で用いられているシュルレアリスム的手法においては、生身の「私」はもちろんのこと、言語主体でさえ後方に退き、言葉自身に語らせようとしてこれらの技法を用いているという明確な違いがある。

重層構造による主題性の表現であると、言ってもいいだろうか。

『夷狄』における季語的な言葉はこの時、重ね合わせの基盤画(フィルム)の役目を果たしている。

彼が師事していた鈴木六林男の師弟とも、いわゆる前衛系俳人には珍しく季語的なものに拘る側面が共通しているが、それぞれの表現意図に基づく違いがあり、高橋修宏の場合は、季語に累積された「日本的風土性・歴史性」とされる概念そのものに揺さぶりをかけるために用いられている。

啓蟄やナイフがふいに光りだし

「啓蟄」は二十四節気の一つで、太陰太陽暦の二月節 のことで、太陽の黄経が三四五度に達した日《太陽暦の三月五日または六日》に始まり、春分(三月二〇日または二一日)の前日までの約一五日間であるが、現行暦ではこの期間の第一日目をいう。啓蟄の語源は、蟄虫啓戸(地中にひそんでいた虫が戸を啓いて地上にはい出るという意味)に由来している。一応上五と言う場所に置かれた季語の顔をしている。「ナイフがふいに光りだし」は春光が煌めきを帯びはじめたことの「喩」とも読めるが、その読みに「ふいに」という異和が立ちふさがる。比喩としての「ナイフ」も尋常ではない。言葉が殺気を帯び始め、春兆す季節の変化に精神の変調を来した何かが、その懐から唐突に刃を持ち出した瞬間のような空気に一変する。穏やかな季節の廻りを詠むはずの季語の下の言葉たちが、勝手に殺気立ち、季節循環説に殺意を剥き出しにしているようだ。

雛壇の裏にまわればユーラシア

雛人形の飾り棚と「ユーラシア」がその棚の裏で密会をする。「そういえば、お前は疫病払いの呪術用の人形(ひとがた)だったのじゃないか。その呪術のルーツはユーラシア大陸のどこかだったはずだぜ」とその出自を質されて困惑している雛たちが、同時に読者の気持ちも波立たせる。

国境に火種のごとき蝶の翅

「境」は常に揺らぐ性質を持ちどこかに「火種」を隠し持つ。「火種」と言わず「火種のごとき」と言っているのはそのニュアンスを含んでいるからだ。だがその下に「蝶の翅」という異和が待ち受けている。「蝶の翅」は弱いがしなやかな強度を有する、どこか優雅な空に舞うものの心象を帯びた言葉だが、「火種」と結合されたことで、その小さくひ弱なところから、国を揺るがす惨事を招き寄せる危うきものへと変身する。

花篝がたりと臓器老いにけり

「花篝」は夜桜を観賞するために焚くかがり火である。それが「臓器の老い」と結び付けられている。しかもその老い形容に「がたり」という擬音語のような言葉が負わされている。非生物的な物なら「がたり」と傾いたり、落ちたり、壊れたりするかも知れない。だがここでは、この「臓器」が「老いる」音の表現とされている。そこでこの「臓器」が俄然、ロボットの部品のような意味合いを帯び始める。すでに現代人の身体自身が果てしなく機械化していっているようなSF小説じみた光景に一変する。ここ至って「花篝」いう季語はその優雅さ剥奪されて、ロボット生産ラインをくまなく照らす無機質な照明光へと変貌してしまうのだ。

虹の根の消えるところに収容所

童話作家だったので慣れ親しんだファンジー的な読みをすれば、「虹の根」は未来の希望とか異世界の入り口とか、富の埋葬場所のコード性を有する言葉でもある。「消えるところに」でその喪失的場面であることが前提されている。その跡地に「収容所」が唐突に姿を現わす。犯罪者か戦争の捕虜か疫病の患者たちなのか、その何れとも特定されない多目的な「収容所」である。この言葉のせいで、上の「消えるところに」の意味が変容する。消えた場所ではなく、人が虹に託す共同幻想を持ち得なくなった「ところ」という概念の彼方へと読者を誘うトラップと化す。

鬼灯や少女と老婆入れかわり

何故かということが説明されていないことから、上五の「鬼灯」が、その理由を求めて詮索されてしまう。すると次のことが明らかになる。

日本の仏教習俗である「お盆」では、萼に包まれた鬼灯の果実を死者の霊を導く提灯に見立て、枝付きで精霊棚(盆棚)に飾る習俗がある。「ほおずき」に「鬼灯」の字を当てるのは「お盆」に先祖が帰ってくるとき目印となる提灯の代わりとして飾られたことに由来する。

その意味が薄れた季語的植物に本来の意味が蘇生する。つまりこれは死後的ファンタジーの中の現象であると強引に納得させられそうになる。

いや、死後ではなく生者の世界の常ではないか、という問いが静かに立ち上がる。

冬銀河黄泉平坂罐ころげ

この「冬銀河」は場面性と季語性を持つ言葉である。「黄泉平坂」は黄泉比良坂(よもつひらさか)とも書き、日本神話において生者の住む現世と死者の住む他界(黄泉)との境目にあるとされる「平=崖の意味の坂」または境界である場所を指す。

『古事記』では次のような「神話」の重要な場所である。男神・イザナギと一緒に国造りをしていた女神・イザナミが亡くなり、悲しんだイザナギはイザナミに会いに黄泉の国に向かい連れ戻そうとする。黄泉の国で再会したイザナミが「けして自分の姿を見ないでほしい」と言ったにもかかわらず、イザナギは禁を破り、(注・見るなの禁忌)イザナミの醜く腐った姿を見てしまい、イザナギは追われる身となって黄泉の国を脱出する。黄泉比良坂まで逃げ伸びたイザナギは千引(ちびき)の岩(動かすのに千人力を必要とするような巨石)を黄泉比良坂に置いて道を塞ぐ。閉ざされたイザナミは怒って、毎日人を千人殺してやると言い、イザナギはそれなら毎日千五百人の子供が生まれるようにしようと返して、黄泉比良坂を後にするという死に纏わる禁忌と、それを超克しようとする生の側の神話である。この五百人の誤差に子孫繁栄が約束された神話だが、神話なき後の時代では人口爆発問題となって人類の未来的危機と直結してゆく。

その神話が「冬銀河」という季語の下に置かれ、その下には「罐ころげ」というあっけらかんとした響きと動きを示す言葉が置かれている。そこから生に纏わる死の禁忌すら喪失した現代の明るすぎる文明の姿という主題性が立ち上がる。深刻さを感じにくい、空き缶という空洞の持つ、何もない空虚な明るさを持つ響きによって。

以上は私が受け取った主題性である。

主題ではなく「主題性」についての素描である。小説などのように作者がそれを表現することを目的とした明示的なものではなく、あくまで読者がそこに見出す何かが「主題性」であり、作者は最初からそれを目的として俳句を創作しているわけではない。

作者はただ詩的空間を創り出してそこに、通常の意味性を剥奪した言葉たちを、普通は結びつきようのない関係の言葉を置いているだけである。

作者が語らず、言葉に語らせているのだ。

菜の花の夜のつづきの失語症

昼顔の蔓をたどりて失語せり

うまごやし込み合っており失語して

「菜の花」「昼顔」「うまごやし」という伝統的な季語のフィールドで、作者は一端、言葉を失っている。

ここにはシュルレアリスム的手法によって、作者が構築した詩的なフィールドに、一見脈略もなく置かれた言葉たちが語り出すという、「言葉に語らせる」場であるという表現観が覗える。

本稿の序論で、現代俳句は形式と主題性との間の相克であったという意味のことを述べたが、この句集はそのことについても、一つの実験的な方法を提示していると言えるのではないだろうか。

第一章に戻って「微熱」(二〇〇〇年)、「洪水後」(二〇〇一年)、「消息」(二〇〇二年)、「夜と霧」(二〇〇三年)、「破船」(二〇〇四年)の俳句から、似たような言葉が使われている俳句ごとに纏めるかたちで、そこに立ち上がってくる主題性を探ってみよう。

最後の章の「遺伝子」(一九九九八年、一九九九年)の作品については、すでに述べた通りである。この地点から「微熱」の章へと彼は進んでいったのだ。

5 一瞬のエロスと悲しみ

これから類語別に収集して鑑賞してみるが、そのどのジャンルの言葉の表現のされ方にも、一つの傾向というか特徴のようなものがある。すべてがそのものから異形のものへの変容が描かれているように見える。マクロの宇宙からミクロの素材的物質まで、物質から観念まで、すべてがそのままの様態であることを許されず、変態し流れ出し、得体の知れない何かへ、何処かへ流離い止まぬものとして表現されているように見える。

たとえば、

噴水は水を脱ぎつつ滅びけり

噴水は公園などの水の装置によって表れる現象である。噴水は水ではない。水による現象である。噴水が噴水という現象であるためには、人工的な工作物と水を必要とする。水が装置から噴出される前には「存在」しなかった現象である。現象として存在し始めた後消滅する。それを韻文的に表現で「水を脱ぎつつ滅びけり」という言葉にしている。「生まれる」という受動的現象なのに「脱ぐ」という主体性が附与されて、まるで自分の意志で「脱ぐ」という行為をしているかのような変容が仕掛けられている。「滅びけり」は観察者の視点からの言葉であるにもかかわらず、自分で意志的滅びを選択しているような意味合いに一変する。

日本的無常観(移ろい消えゆくもの)や、輪廻転生的な循環永遠観(救済思想が根柢にある)を超克する、宇宙的生成流転のダイナミズムの中に、すべてを置く視座である。「水を脱いで滅ぶ噴水」には「無常観」や「永遠を保証する輪廻観」の入り込む余地はない。無意味な希望など最初から抱いておらず、嘆かず失望せず、一瞬の現象という存在であることを、そのまま表現し得ている。俳句の中に宇宙的生成流転の不可知の領域を生成して、そこにただの現象としての表れであるが故の、自同律的な自己言及的視座から遁れられない、存在の窮極の悲しみを抱え込むことを排除しない視座に見える。

単なる比喩や寓意的表現ではない、俳句の中だけで生成し変容し、一瞬の現象的存在そのものの、言葉として完全に自立した表現である。

以下、マクロからミクロへ、そして深層心理へ分け入って鑑賞してゆこう。ただし同じ句を別のキーワードの句の中に重複して分類しているところもある。

⑴ 人類・世界・国家・社会

「微熱」

老いてゆくアメリカ兵と油蝉

ファシストの靴流れけり天の川

木の国の木の病みつくす十三夜

ゆっくりと毀れる地球餅膨る

咳一つ地球最後の日の如し

「洪水後」

馬の尻並びアジアの春は来ぬ

いつまでも昭和晩年草朧

洪水後いずこへ帰る油蟲

くちなわの尾が隠れゆく記紀の山

蓮根を抜くとき揺れる国家かな

「消息」

金融の闇から闇へ米こぼす

進化する猿ばかりなり朧の夜

黙秘せよ取り分け夏の印刷機

万歳の手を上げしまま芒かな

肉吊す鉤にアジアの秋の暮

「夜と霧」

萍のたどりつきたる昭和以後

炎昼や柩の中も植民地

昭和より紙飛行機のもどる夏

貴種としてホルマリン漬けなりし冬

帝国の柩の中の嚏かな

花吹雪浴びしものみな柱かな

手袋を脱ぎて夷狄となりにけり

「破船」

逃げ水のはじめにありし被爆の木

背をつつくデモクラシーの麦の禾

炎昼や柱の数は合わぬまま

大根を洗う夷狄のひとりかな

「遺伝子」

雛の間天皇いまも立ちつくす

国境に火種の如き蝶の翅

日本の暗き庇の蜂の巣よ

短夜の古事記より出る夷狄かな

虹の根の消えるところに収容所

透きとおる天皇機関説よ秋

一本の芒に化けし勅語なり

詩的フィールドに呼び込まれた人類・世界・国家・社会を表す言葉が、その一義的な意味から漂い出し、奇妙だが実に肉感的な実在性を帯び始めるようすを、私たちは目撃する。硬直した政治・社会的な批評性ではない韻文学的な主題性の中だけで成立する批評性がここにある。

炎昼や柱の数は合わぬまま

花吹雪浴びしものみな柱かな

「柱」は「御霊」を数える響きを感じさせる。すると上五の「炎昼や」は日本の八月に刻まれた傷と戦後のねじれた自意識という主題性が浮かび上がってくる。「桜吹雪」という集団的美意識の呪縛の中で「御霊」とされた錯誤の歴史が立ち上がる。

このように、一句一句について面白い鑑賞文が書けそうな内容ばかりだが、膨大な量になるので以下、総括的に述べるに留めよう。

句が成立した時系列の「遺伝子」「微熱」「洪水後」「消息」「夜と霧」「破船」という時間を経るに従って、詩空間が濃密度を増し、言葉に隙がなくなっている。

⑵ 家族

「微熱」

姉まとう喪服の中の花火かな

花火より戻れば生家消えにけり

「洪水後」

春の家一生出られぬかもしれぬ

ひとりずつ家族を離れ夕桜

亡き姉の帯の中より春の川

汐干狩生れなかった子供来て

亡き父の葉書の裏の麦の秋

月夜茸にわかに狂う核家族

わが系図広げるたびの枯野原

「消息」

空蝉の眼よりはじまる核家族

炎昼の列柱として父ならぶ

姉の身に地割れ及びて水仙花

わが閨の絵本の沼に沈む姉

「破船」

夕桜ここより家族はじまりぬ

父の呼ぶ声いちどきり冬霞

「遺伝子」

途中より手足冷えゆく雛の家

ぼろぼろの桜の下は母ばかり

家族幻想から自由であるが故の「孤児性」が表れている句ばかりだ。中でも父は「亡き父の葉書の裏の麦の秋」「炎昼の列柱として父ならぶ」「父の呼ぶ声いちどきり冬霞」というように、敗戦の戦死者の「列」の御霊であるかのようにこの詩空間に置き直されている。

母はと言えば家長制度の下に「ぼろぼろの桜の下は母ばかり」という具合に集団的に疲弊している。

姉はいずれ「家」を出て他の「家」に収容されてしまう者として佇む。「姉まとう喪服の中の花火かな」「亡き姉の帯の中より春の川」「姉の身に地割れ及びて水仙花」「わが閨の絵本の沼に沈む姉」

郷愁を誘う「古里観」と結びつく家族像ではなく、奇妙な実在性を持った、それぞれの存在の課題を抱え込んだ人間像が刻印されている。

「月夜茸にわかに狂う核家族」「わが系図広げるたびの枯野原」「空蝉の眼よりはじまる核家族」

それは「花火より戻れば生家消えにけり」という決定的喪失の中に埋没しかかっている景である。

⑶ 無ジャンル・深層心理的

身体や死、気象や動物・物質などの言葉が用いられた俳句には、文化的な歴史が蓄積された集合的無意識の領域に分け入っているような主題性が感じられる。

① 天の川・天体・月・月光

「微熱」

天の川このまま誰も帰るなよ

「洪水後」

天体や草の先より濡れはじむ

月光を容れて毀れし校舎かな

月明の淵より墜ちるわが子種

「消息」

月光の及ぶところに手術台

月の夜のわが舌の根にひかり苔

月の出や母音をもらす獸の身

「夜と霧」

銀河より抜けて渦巻く電話線

月の出や石は石斧になりたがり

「破船」

二人居てひとりひとりの天の川

月明りシーラカンスの鰭動き

冬銀河まだ一錠も溶けきらず

「遺伝子」

身を投げる遺伝子もあり天の川

一艘に月光のみが溢れおり

月光の詩学とでも呼ぶべき瞑想的語群が歴史の背後に埋もれる何かを照らし出している。

② 枯木・枯野

「微熱」

生前に一度通りし枯木道

遺失物係の棚も枯野かな

「消息」

もう誰も来ない枯野の鏡かな

枯野より人の姿のまま帰る

「夜と霧」

予言者の髭より枯野はじまりぬ

「破船」

石蹴りのはじめに戻り枯野原

枯野原生前贈与しておれば

青インキ滲みはじめる枯野かな

冷蔵庫あければ灯る枯野かな

芭蕉以来好んで使われてきた俳語の「枯野」が、無常の情感を脱いで現在・ただ今の、不毛であるが故の絶対零度の詩空間で蘇生している。

③ 人体・臓器・声

「微熱」

霧の夜の吾に目玉のおびただし

ふんわりと二百十日の臓器かな

葱を噛む口中昏き聖書かな

「夜と霧」

応えてはならない声の麦の秋

桃太る夜の人体模型かな

「破船」

右手より左手くらき雛かな

遺髪ともなれず風船かずらかな

鶏頭の高さに声を忘れけり

「遺伝子」

流れゆく遺伝子もあり春の川

花篝がたりと臓器老いにけり

闇よりも昏きからだに蛍籠

豊年や身のどこからも錆は沸き

常闇へ煮こぼれ落ちる牡丹鍋

敗戦後の高度経済成長を支えた肯定的身体観とは無縁のとろから言葉が発されている。寄る辺なき空無性が確かな手触りで立ち上がってくるような句群だ。

④ 闇・不在・欠落・声・不安・孤独

「微熱」

天高く触れてはならぬ柱あり

いじめられ身にこもりゆく藪辛し

雪の夜の卵の中の微熱かな

「洪水後」

暗号の森を出られず夏休み

さまよえる魂の高さに合歓の花

白鳥の飛ぶとき見せし禁忌かな

「消息」

空蝉になる直前を見られけり

藁塚を巡りてひとりずつ消える

折り紙は紙に戻って眠りけり

「夜と霧」

虹の根に埋めし禁書の月日かな

「破船」

噴水は水を脱ぎつつ滅びけり

どこからが罪いつからが蛇苺

「遺伝子」

啓蟄やナイフがふいに光だし

雛の眉いずれ誰かを殺めるか

闇には触れてはならない禁忌が潜んでいる。その禁忌を破るとその常闇に呑みこまれてしまう。だから闇は取りとめのない不安を醸成するのだ。特徴的なのは言語的主体の制御を振り切って、言葉自身が闇と禁忌を産出しつづけていることだろう。

⑤ 死・黄泉の国

「洪水後」

花冷えやいつまで動く人の舌

またの世に物干し竿のとどく夏

わが死後へ花火の音は遅れけり

「夜と霧」

花篝音立てて死者通るなり

「遺伝子」

菊人形菊の中にて死にすすむ

冬銀河黄泉平坂罐ころげ

闇と禁忌を産み出した言葉たちが、ここでは生死を隔てる障壁を打ち破り、自由な往還を唆す。「罐ころげ」の音のようにあっけらかんと。

死から振り返る生の有意義さを語る思想のまやかしから、限りなく自由であるが故の虚無性が立ち上がる。

⑥ 螢・桜・桜蘂・椿・立ち尽くす現在

「洪水後」

まだ何も始まらぬ夜さくら散る

螢火や入口もまた出口なり

にんげんの次に墜ちたる桜蘂

取り替える仮面をさがす桜の夜

「消息」

胎内へ還りはじめる螢の火

「破船」

椿より破船のひとつ流れだし

桜かなクローンのわれ幾人も

弔旗より零れし昼の螢かな

「遺伝子」

花の昼身のうち何の音もせず

根拠なき世界と身体の、始まりも終わりもなき実在性が静かに刻印されている。

花の昼身のうち何の音もせず

『夷狄』は、無意味であることのニヒリズムを超克する言葉に、不確かである存在の音を奏でさせる句集であろう。

注1『プリズメン―文化批判と社会』(テオドール・w・アドルノ渡辺祐邦・三原弟平訳ちくま学芸文庫)

注2『否定弁証法』(木川元ほか訳作品社)

注3《兜太の句、すべての言葉を詩に 雑誌「兜太 TOTA」創刊、シンポジウム》二〇一八年十月一日の朝日新聞朝刊記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?