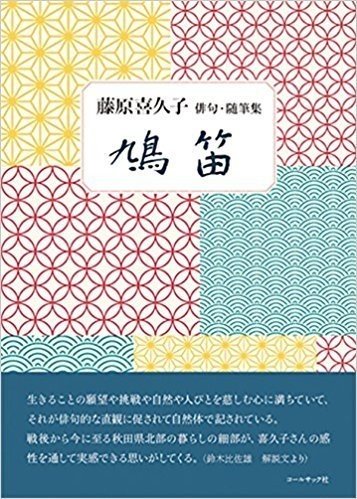

『鳩笛』藤原喜久子 俳句・随筆集 ――存在感の純粋衝動

本書は俳句・随筆集とあるように、三百五十頁を越える大著である。(コールサック社二〇一七年十一月刊)

その三分の一が「俳句集」で、約百頁、一頁六句組の句数だから、通常二から三句で一頁を構成する句集で言えば二・三冊分の句集に匹敵する句が収められている。いわば著者の全句集である。もっと厖大な作品から精選された結果の句数だろう。

随筆の方は巻末で鈴木比佐雄氏が丁寧な解説しているので、私は俳句について以下に紹介する。

藤原喜久子氏は「合歓」俳句会に所属する俳歴厚き俳人である。

本書に収められている「青絵皿」という作品集で平成十六年合歓年間賞を受賞しているが、そのときの思いを平成十七年「合歓」七月号に書いている。

その全文を次に引用させていただく。

年間賞をいただいて

藤原喜久子

俳句を始めたのは、遠い昔のようにも思える。秋田市から北秋田の田舎町に嫁いだのは、昭和二十年代後半のことであった。

ある日村のお寺で「俳星」の俳句大会があり、ちょっとのぞいてみるつもりで出掛けた。

開け放たれた本堂の大広間を、悠然とオニヤンマがよぎり、山からの涼風がここちよかった。能代市から主宰の石田三千丈先生が来られ、都会的な風貌の方なのが、忘れがたいおもいがした。

その後村の句会に参加するようになっていた。主人が、秋田市へ出張したときに、金子兜太先生の『今日の俳句』という本を買って来てくれた。古池の「わび」より「ダム」の感動へーと記されている。

〈果樹園がシャツ一枚の俺の孤島〉の句に出会い、よく分からないまま、強くゆさぶられたのを思い出している。

掌サイズのこの本を繰返し読んだ。内容の新鮮さ積極性のある表現、秋田の若い作者の例句も多く採り上げられていた。

〈乾く橇嗚咽はいつも背後より〉師唖々子作品もこの本にあった。だんだん短詩型の簡潔さにひかれて、のめり込んでいく。

「ちちり」という女性誌の指導で、唖々子先生を知り、「合歓」の会員にしていただいた。

先生宅の稲沢へ誌友と出かけては、牧草地に展ける山や空を仰ぎ、風土の体臭ある作品に圧倒されるのであった。

時間だけが過ぎても俳句への進歩は少なく、現在は雄物川河口の町に住んでいる。山国では聞くことのない沖鳴りに心を動かし、北帰行の白鳥に耳を聡くする。この度年間賞をいただき、選考下さった諸先生、支えてくださった皆様に、深く感謝申し上げます。

この一文で戦後に本格化した藤原喜久子氏の俳句作りの時代背景も伺い知れよう。

参加した「合歓」の主宰手代木唖々子(てしろぎ ああし)氏の影響が大きい。その手代木氏も同人として参加した「海程」という俳句会を牽引した金子兜太氏の影響が、戦後日本の全土的に及んでいたことを示している。

手代木氏は明治三十七(西暦一九〇四)年生まれ、昭和五十七(一九八二)年、七十八歳で他界している北海道生れの俳人である。藤原喜久子氏は昭和四(西暦一九二九)年生まれ。

手代木氏は実生活の中から、伝統俳句的手法ではなく、金子兜太氏が主導した現代俳句的な手法での俳句を追究した人である。藤原喜久子氏はそんな手代木氏から薫陶を受けている。

藤原喜久子氏の俳句の鑑賞に入る前に、遠回りになるが、彼女が熟読して影響を受けたという『今日の俳句』に、何が書かれていたのか、簡単にお浚いをしておきたい。それが藤原喜久子俳句を深く理解する上で大切であると思うからだ。

『今日の俳句』は最初、一九六五年(昭和四〇年)に光文社カッパブックスから出版された。今でいう「ハウツーもの」シリーズの一般向けの新書サイズの本で、伝統俳句的ハウツーではなく、現代俳句の根幹を一般向けとして説いたものだ。これがベストセラー並の売れ方をしたという伝説的衝撃の本だった。

その「まえがき」で金子兜太氏は次のように述べている。その結びの部分を引用する。

(略)よく、伝統という言葉によって、現在の俳句を貶し、芭蕉あたりの俳句を振りかざして現在にも通用させようとする人がいる。だが、それらの人は、この詩形が、つねに、その時その時において人びととともに生き栄え、磨かれてきたこと、そこに、その詩形の意義があり、これを用いて自分の心を表す人たちのささやかな満足と喜びがあることを、忘れているのである。いや忘れているどころか、既成の権威によって自己主張しようとする

者のひよわな利口さえ見えて、醜い。

戦後二十年、それでも、俳句をほんとうに自分の身ぢかな詩として受け取り、作る人が私を含めてふえている。その人たちの成果は、いま振り返ってみると、いわばその人たち一人びとりの生活の記録の集積として、また生の声として光の帯のように、蜿蜒と連なっているのである。私は、その光帯のただなかに没して、この本を書いた。

昭和四十年八月二十五日 金子兜太

戦争とその敗戦を体験しながらも、現実と向き合おうともしない旧守的で権威主義的な伝統俳句派を「既成の権威によって自己主張しようとする者のひよわな利口さえ見えて、醜い」と痛烈に批判し、「この詩形が、つねに、その時その時において人びととともに生き栄え、磨かれてきたこと、そこに、その詩形の意義があり、これを用いて自分の心を表す人たちのささやかな満足と喜びがある」とするこの言葉は、新時代の俳句表現に立ち向かう人への力強いエールであり、俳句新時代を切り拓こうとする宣言文のようである。

一九九一年(平成三年)、この『今日の俳句』は知恵の森文庫で、サブタイトルを変更して複刊されている。原本から四十年近い年月が経っての復刻であり、一時代を築きあげた現代俳句の基本的な理念が、古びることなく継続された証しでもあった。

金子兜太氏はその復刻版の巻頭で回想的に次のように総括している。タイトルは「自由な自己表現を、ふたたびー文庫復刻に寄せて」。このタイトル自身に、俳句を「自己表現」とする現代俳句派の視座が示されている。

(略)「戦後俳句」が求めていたものは、自由な自己表現にあった。俳句では何も言えない、老人や病人の慰めに止まる、といった消極的な通念に大転換を与えようとするところにあって、「社会性」が大いに議論されたのも、その端的な現れだった。(略)そのなかに女性のすぐれた作品が出現するようになり、やがて一九七〇年代後半あたりになると、「男社会」と言われていた俳句の世界が、「女社会」と言われるようになる。「新しい美の開

花」に「活躍する女性たち」を欠かすことはできなかったのである。

同時に各地域に生活する人たちの、その風土を背負った俳句も目立つようになった。土香の濃い独特な美の成果に目くばりできたことも、この本の自慢の一つと言える。(略)

この部分の引用だけでも、この『今日の俳句』という本の内容と主旨が十分に伺えるであろう。この『今日の俳句』が、金子兜太氏がいう女性俳人として、そして地方に根を下ろした生活の中から表現への情熱を傾けていた藤原喜久子氏に、鮮烈な印象を与え、計り知れないほどの励ましを与えたに違いない。そのキーワードを抜き出すとしたら、

「自由な自己表現」

「各地域に生活する人たちの、その風土を背負った俳句」の三つであろう。

それに添えることと言えば、表現方法についてしっかり意識を持って俳句を詠むこと(短さの魅力、切れ字、どう書くか)であろう。

特に「各地域に生活する人たちの、その風土を背負った俳句」が手代木唖々子氏のような俳人たちの業績であり、彼を直接的な師とする藤原喜久子氏もその系列に位置している。

伝統俳句が生きることの余技、彩りというような趣味的であるのに対して、金子兜太氏が述べる俳句の主眼は、俳句とは生きてあることと同義であるということだ。

まずそのことが違う。そこに同時代の俳句人たちは共感したのではないだろうか。

第1章の「新しい美の開花―今日の俳句を鑑賞する」「⑴ 戦後の俳句」では当時、新進の俳人たちの俳句が解説つきで紹介され、「⑵ 活躍する女性たち」でも新進の女性俳人の句が紹介されている。どちらも伝統俳句的な花鳥風月的情緒は微塵もなく、すべて各自、個性溢れる自己表現俳句ばかりである。この例句とそれに添えられた金子兜太氏の的確な解説文に、藤原喜久子氏は励まされたであろう。

第一章の最後の項は、「⑶ 風土に根づいた新しい美」である。藤原喜久子氏も触れていたが、この項に藤原氏の師である手代木唖々子氏の次の句が揚げられ、兜太氏は次のように解説している。

乾く橇嗚咽はいつも背後より 手代木唖々子

(金子兜太氏の評文)

この「背後より」という感受に、私はかぎりない東北の曇り空を見る。背を曲げがちに頭を垂れている農家の人びとの習性のようになった姿を見る。一毛作の田と雪と風を見る。東北の自然と人びとの生活の中に、よく見てさえいればーーたとえば炬燵のかげに、納屋の隅に、井戸端に等々――どこにでもある翳、自然と人びとの生との軋み合いの翳、それが、背後からの嗚咽というものなのだ。地の底から湧くような、そして、いつまでもつづいて消えない、人びとの体臭のような嗚咽。

このような手代木唖々子氏の下で研鑽を積んだ藤原喜久子氏も、東北の自然の中での自分の生活に向き合い、リアリティ溢れる自己表現俳句を詠んでいる。

第二章の「2 ドラム罐も俳句になるーー広がる題材」では、さまざまな新題材に挑んだ作品をあげつつ、俳句の題材を広げてゆく試みは俳句を作るよろこびでもあり、題材の開拓を通じて自分の世界を広げてゆくのであり、それは芭蕉の時代からの普遍の営為だと述べている。題材の開拓と同時に「題材の〈肉体化〉があってはじめて、詩語としていかしうる」と述べている。ただ新しい題材で詠むことに価値があるのではなく、そこで生きる人としての〈肉体化〉が必須だと説いている。

続く章のタイトルは「3 描写からイメージへーー手法の展開」では子規、虚子以来唱えられてきた俳句の「写生」論を、身体性を伴うイメージの創出へと表現手法を転換することの必要性が語られている。伝統俳句でいう「写生」論が、俳句内俳句論的な内向きに閉じた手法論に留まっていて、非文学的だったのに比べて、兜太氏のこの「イメージ」論は、やがて彼の俳句表現論の核を為すに至る「造形俳句」論と結実してゆくもので、鮮やかな文学論である。俳句界で俳句を文学的に語り始めたのは金子兜太氏だったのである。

金子兜太氏は汎文学的にまず、作者が表現に向かうときの動機、なぜ俳句を詠むのかという根源的なことから出発する。それは「他に向かって訴えたい気持」抜きには表現というものは始まらないという視座がある。そこが文学的なのである。伝統俳句にはそのような視座がなかった。その「訴えたい気持」という欲求を俳句という表現で実行して得る充足、そして更なる渇望、「そのくり返しのなかに―いや、それをしばしば推進機として、私たちは生きてゆくのだ」という言葉で、俳句は伝統俳句のように趣味や芸事ではなく、生きることと同義であるという視座がまず示されている。

『今日の俳句』の白眉は最終章の「5 俳句は詩であるー存在感の純粋衝動」であろう。この章題からして文学論的であった。

伝統的な俳句観と決別するために、金子兜太氏は本書において俳句を詩の中の一つの形態持つ「文学」であるとして「最短詩型文学」と呼んでいる。これまで述べてきた通り、本書は文学表現論としての俳句を論じている。以下、金子兜太氏の論旨が伺える文を抜粋する。

「日常生活というのは、文字どおり日常の生活のことだが、思想生活という言葉があるな ら、それも入れて、日常生活を広く受け取っておきたい」

「書いても書いても書ききれないが、それでいて、あるいは、一つの言葉で捉え、爆発させうるような感情の核―その核反応が〈詩〉なのだ」

「〈詩の本質は抒情である〉」

(抒情は)「二とおりの意味に使われている。一つは〈感情の純粋衝動を書く〉という本質的な意味。いま一つは〈情感本位に書く〉という現象的な意味。/私は、はじめの感情の純粋衝動を書くという本質的な意味のほうを、真の〈叙情〉と考え、これが〈詩〉の本質だと確信している」

「〈詩〉とは、理知の根にあって、やがては理知を燃え立たせる力ともなる〈感情〉に根 拠を置く」「私は、感情という言葉を〈存在感〉という言葉に置きかえたいのである。〈存在〉という概念が強く求められるのは、まさに〈詩〉においてであると私は思うからだ」

長い前置きになったが、金子兜太氏が牽引した戦後俳句の理念を基調として、手代木唖々子のような師の指導の下、藤原喜久子氏がどのような俳句表現を成し遂げたか、『鳩笛』の俳句集を最初から辿って紹介しよう。

1 緋の羽音 (鷹の巣俳句会『鷹の声』 五代儀幹雄選二十句)より

地より湧く蟇は平たい声ばかり

この句には師である手代木啞々子氏の評文がページの脚注欄に掲載されている。そのまま引用させていただく。

この句も骨格のがっちりとした重たい句である。「平たい声」は平明なうちに蟇の鳴き声を的確に把(つか)んでいる。なんといってもこの言葉を得たのは一つの手柄である。

(峡の蕗刈れば滴る水の音)のような透明な美を多く歌うこの作者にとって、こうした量感のこもった本筋の句が作れるようになったことはよろこばしいことである。

(「合歓」昭和48年8月号)

この文章から藤原喜代子氏が本書を上梓するに当たって、この句を筆頭にした思いが推察できる。師の「本筋の句が作れるようになった」という言葉に自覚があり、自分の俳句はここから始まるという思いがあったに違いない。つまり、この句集にはそれ以前の句は採用されていないことを意味する。伝統俳句的な「透明な美を歌う」ような俳句の習作時代があり、それを乗り越えたと自覚する地点から、自分の作句歴を振り返り、評価する気持になった証左である。

つまり作者の心には、作句に当って超えるべきある水準があったということだ。それは『今日の俳句』で金子兜太氏が示した、現代俳句としての表現の有り方に他ならない。

以下の藤原氏の俳句はその水準を超えるものばかりである。

雪つぶて民話の鬼は壺に住み

蕗の葉で水飲む民話の水鏡

更けて聞く祭太鼓の尾で眠り

秋ダリヤ付しても奢る地の暮色

みそさざい新雪こぼす緋の羽音

いくさ遠し青葉世界の椅子ひとつ

子を生みし地へ息けぶる雪解川

みごとな造形的な俳句表現である。「壺に住み」「水鏡」「尾で眠り」「奢る地の暮色」「新雪こぼす緋の羽音」「青葉世界の椅子ひとつ」という表現は、その上の言葉とは散文的な繋がりが断たれた表現である。伝統俳句でいう「写生」による形式的な叙情を脱した作者の感動の中心を鮮やかに示す表現になっている。

助詞の使い方の「子を生みし地へ息けぶる雪解川」の「へ」の置かれ方と、「息けぶる」とした措辞には、この作者が只者でないことを示して余りある。

主題に「存在感の純粋衝動」がある。この地に生きて在る作者の心のさまが、そのまま読者の胸に迫ってくる無駄のない表現である。

まさに『今日の俳句』で金子兜太氏が説いた表現方法の水準を超える俳句だ。

このような表現は深い修練の結果であり、そう簡単にできる表現ではない。

2 冬苺 (水交俳句研究会合同句集『水瓶』より二十四句)より

火と水の祭二ン月の女文字

この句には「合歓」顧問の須田活雄志氏の次の評が脚注欄に収録されている。

女が女となり主婦となり母となるとき、火は竈に燃え熾り、水は甕に深く湛えられる。

二月の或る日の悴んだ手に書く文字は、あきらかに母の文字。母からうけ継がれた一筋、形となり姿となって、ときには情炎の文字となる。

このまぎれもなき女文字は〝火と水〟と重なり合うとき、女の生は激高し、まさに「火と水の祭」となって炎上する。その表現は短詩型の最短の距離を走って、第三者の情緒への介入も許さない。そのひたむきさは生活へ挑む強靭さとなって眼前を抜けてゆく思いである。

的確でこれ以上にないと思われる解説、鑑賞文である。こんな主宰と顧問がいる俳句会で藤原氏は俳句の研鑽をしたのだ。

片言の意志溢らして青林檎

塩だしの水へ寡黙な雪降り出す

夜食の粥不意に母音の厨水

煌として凍て川覚むる空を負う

放課後の音階撓う晩夏光

冬苺遠きものみな紅を帯び

抱卵の鶏の幽(くら)さを抱き上げる

描写の域を突き抜けるような主観のにじませ方の巧みさに舌を巻く。「片言の意志」「寡黙な雪」「不意に母音の」「覚むる空を負う」「音階撓う」「遠きものみな」「鶏の幽さを抱き上げる」という表現で、作者の思いの中に読者は取り込まれてしまう。

3 青絵皿 (平成十六年度合歓年間賞作品)

この章が先述した「年間賞をいただいて」という藤原喜久子氏の文が脚注欄に収録されている章である。印象深い句を以下に揚げよう。

群泳の鰯目覚めし月の青

台風の半円に居て青絵皿

穂芒の銀波山から漢(おとこ)くる

喜雨の夜の産声ほうほう父となる

自然薯の山に性根を置いてくる

地吹雪の野面鮫らがさかのぼる

この章の俳句にも現代俳句的な、主観を創造的イメージ描写に滲ませる「存在感の衝動」が、見事に表現されている。その方法論的熟考の形跡が「鰯目覚め」「台風の半円」「漢くる」「ほうほう父となる」「性根を置いてる」「野面……鮫らがさかのぼる」に伺える。

「地吹雪…」の句には加賀谷洋氏の解説が脚注欄に添えられている。

鮫ら、という複数語に、作者自身も包括された生体感を読まされてくる。何も見えない地吹雪にさからって鮫らが泳いでいく。それはまた地吹雪に消された風景の中で、新たに見えてくる風景、すべてが小細工され進化されたとする風景を消し、源流へさかのぼる鮫。

作者自身が地吹雪に曝され、その皮膚感覚が見えてくる風景でもあろう鯉でも鮭でもない、絶対鮫である実の風景である。

梅咲いて庭中に青鮫が来ている 金子兜太

の句を思い起こしている。その内実は異なるが、兜太句、喜代子句共に陸地に鮫を捉え、違和感なく、読ませる俳句になっている。

このような高い次元で俳句を語る人々の集う「合歓」という俳句会に身を置いていたようであり、それが何よりの藤原氏の僥倖でもあったと思う。それはもちろん、伝統俳句派ではなく、このような現代俳句派を選んだ藤原氏の炯眼の賜物でもある。

4 万灯火 (昭和61~平成19年)

この後の「4 万灯火」と「5 鳩笛」には二十年、十年の期間にわたる作句年数が明記されている。最後の「鳩笛」の章が最も句数が多い。

高水準の表現技法をすっかり身につけた後の、安定した粒揃いの俳句が年代順に掲載されていて圧巻である。読者に与える感慨の分厚さは、本書の残り三分の二の分量の随筆でさらに強度を増す。俳句集と随筆集の精神的な内実、兜太流で言えば、「存在感の衝動」が呼応し合っている書である。

特に印象深い句を以下に引用させていただく。

母子草色紙の余白あたたまる

遠野火やかな文字の米炊いている

漂着の砂じめりもち胡桃種

すばらしい俳句作品というものは、いつもこのように作者の心象世界を実景のように鮮やかに観せてくれるものである。その幻想的実景を分けてもらった読者は、それを味わっているうちに、そっと仕掛けられた作者の「存在感の衝動」に共振させらせていることに気が付くのだ。これぞ短詩型文学の妙味というものだ。

「色紙の余白」をあたためているのは何か、そしてなぜ、あたたまっているのか。なぜ上五に「母子草」が置かれているのか。それに仮想模範解答を出した読者だけが、作者の実存的手応えに共振するのだ。

「かな文字の米」の叙情的成分は何か。何故上五が「遠野火」なのか。

「胡桃種」に「漂着の砂じめり」を幻視している叙情の種は何か。

そこに生きて在り、それらを見つめる眼差しを共有する意志に文学は姿を現す。前にも同じ表現を使ったが「共感」などいう生易しさではなく、作者の凛とした魂に私たちは直に触れて戦くばかりである。この文学的快感と戦慄。

かたかごの山姥捨ての入り口

この句にはある種の戦慄を覚える。それはこの稿でずっと述べてきたこの句の「存在感の衝動」が読者に与える戦慄である。「かたかごの山」という山は存在しないだろう。あるのは「かたかごの花」である。そこに「山」を幻視し、そしてさらに分け入るように「姥捨ての入り(はいり)口」を幻視している。「姥捨山の入り口」ではない。「姥捨ての入り口」と作者は詠んでいるのだ。「姥捨山の入り口」なら、どこか場所が特定された極地的表現になる。「姥捨ての入り口」は、どこにでも遍く存在する「入り口」である。そんな「入り口」を作者は抱え込んでいるのだ。花に山を幻視し、山という隔離された場所に続く「入り口」を幻視している。そこが戦慄の発火点である。

次の「平成十年秋田県民芸術祭 奨励賞受賞「羽後爽涼」七句には五代儀幹雄氏と川村三千夫氏の選評が添えられている。五代儀幹雄氏の部をそのまま引用する。

羽後爽涼沖鳴りの戸の半開き

やすやすと死後のことなど雁来紅

その先の空の渚に咲く紫苑

一句目は〝眼で見〟〝耳で聴き〟〝心で感じとった〟五感を総動員して詠った句であろう。金子兜太は〝句にはじめから意味を持たせ、求めることをしないで、まず感で書くことから始めるとよい〟。といっているが、この作者は情感の素朴なゆらぎを大切に纏めているのに好感がもてる。意味偏重の多い応募作の中、自然と人間が響き合った新鮮な句群であると思った。 〈五代儀幹雄 選評〉

この選評の言葉にも、金子兜太氏の表現方法論が言及されており、現代俳句を志す者にとって、その考えがこの時期にいかに広く浸透していたかが窺える。俳句は散文的な意味を伝えて済むものではなく、作者の深い主観をイメージ化し、それをあたかも実景のように感じられる方法で詠む文学であるという基本的な方法論で、藤原喜久子氏も、五代儀幹雄氏ら指導的立場の選者も実践していることが窺える。

この章には他に次のような句がある。

尿(しと)ぬくし鈴振るような子のおまる

綿入れのたもと十二月八日ある

幻日や双手あふれし雪と虹

どこからかアリランの唄冬籠る

落葉燦々やがて哀なる川の面

おお祖へ返る火の色雪ひと夜

風花の目に地獄図掛けられる

分厚い生活の実感が滲み出ている句ばかりだ。ただの写生や描写ではない。作者の主観がしっかり滲んでいる。だがそれを感じさせないで、解り易い言い回しで書くという高等技術が駆使されている句である。季語とそれに纏わる景と、そこで切れて別の景が置かれているが、その間に意味的な断絶がある。その断絶に主観が忍ばせてある。その作句法を自然に使い熟している俳人の円熟の技がここにある。次の最後の章ではそれがもっと深く豊かになっていくのを読者は目撃するだろう。

5 鳩笛 (平成20~29年)

この句集の最後の章である。つまり現在までのもっとも新しい俳句群である。

人日やけぶれる齢粥たべて

「人日」(じんじつ)とは一月七日のことで、中国漢代に六日までは獣畜を占い、七日には人を占ったことに由来する季語だ。日本では宮中では白馬の節会(あおうまのせちえ=天皇が邪気を祓うとされる白馬を庭にひき出して群臣に宴を賜わる儀式)が行われ、人々は七草粥を食べて祝う風習がある。下五の「粥たべて」はその七草粥のことである。中七の「けぶれる齢」の措辞が絶妙だ。粥の湯気に「けぶる」感じの方に自然に主観が寄せ切ってある。なかなかこういう表現には至り着かないものだ。「けぶる」というのは視界が効かなくなっている感覚も同時に呼び起こす。視覚的な「けぶる」に時を重ねた時間の彼方という「けぶれる」が潜ませてある。そこに深い主観がゆらゆらと立ち上がる。みごとという他はない。

料峭の次の間こけし総立ちに

この句には脚注欄に川村三千夫氏の次のような解説鑑賞文が添えてある。

料峭は春風が肌にうすら寒く感じられるさま、料は撫でる、峭はきびしいという意味である。

この句、次の間だって料峭の筈なのにこのような書き方をされると別世界のように感じられるから不思議。しかもそこにはこけしらが総立ちになっているというように不穏の動きがありそうなのだ。こけしはどれも立っているからあたり前と拗ねてみるのだが、料峭→次の間→こけしの総立ちと並べられると異次元の世界に引き込まれている自分に気付く。

平易なことばの羅列なのに、ここから滲む創造性とその幽玄さに魅せられてしまっている。 (「合歓」平成21年4月号)

このように川村氏も「平易なことばの羅列なのに、ここから滲む創造性とその幽玄さ」と評している。先ほど私が述べた「解り易い言い回しで書くという高等技術が駆使されている」ということと同じ主旨である。

飛花落花あしたへ炊ぐ水流す

この句も季語の「飛花落花」と「あしたへ炊ぐ水流す」との間に、読者が予想しない断絶した景が置かれている。その中のもっとも柔かい言葉の「あしたへ」の挿入が絶妙である。ここに人生的な感慨を呼び起こす主観が滲ませてある。日々の暮らしの手応確かな手応え。ひたむきな、この確信に満ちた存在感の衝動。

東日本大震災

浅春の避難所鳥になりたき日

原発の円周を外れ滝桜

震災詠も当時多く見かけた励まし、慟哭調ではなく表現にさりげなく主観を滲ませた文学的表現がされている。叙情を詠んでも直情的に堕さないでいるには表現主体に定まった境地というものがなければならないことを教えられる句だ。

次に揚げる句のどれも、創造的で具象的な景に滲む主観がすっと胸に入ってくる句である。

一見、日常のふとした瞬間にある、小さな発見や驚きを詠んだように感じられる句だが、実はそのように感じられるような仕掛けがしてあるのだ。ここに発見や驚きを感じるのは、印象が突出して感じられる表現がなされているからだ。日常生活はふつう淡々と流れて、そうそう発見や驚きはないものだ。だがこう詠まれると、そこで時間が一瞬止まるような印象が生まれる。それは語や句や節のどこかで断絶している表現がされているからだ。それが一瞬の静止感を生んでいる。読者はそこに発見や驚きを読み取り、作者の存在感の衝動を共有してしまうのだ。

次の句の下に、そんな「衝動」を生む断絶表現を注記してみた。そこから立ち上がる文学的主題(主観が表現しようとしているもの)を読者にもぜひ「発見」して欲しい。

空気より夕日冷たし飛花落花 ※夕日 ↔ 冷たし

花紫苑掲げて人を許しけり ※掲げて ↔ 人を許し

穂紫蘇摘む遠き山ほどよく見ゆる ※摘むという手元 ↔ 遠き山

新樹光わがかげあるをわすれたる ※かげ ↔ わすれたる

黄泉透けて線香花火ほとと落つ ※黄泉透けて ↔ 線香花火(の落下)

秋あかね討死墓碑を温めける ※討死 ↔ 墓 ↔ 温めける

盆灯籠ふるさとの闇水色に ※闇 ↔ 水色

ふる里の朝霧を漕ぐ父の櫂 ※朝霧 ↔ 漕ぐ

誰の忌となく彼岸花咲いてます ※誰の ↔ 忌となく ↔下五の突然の口語調

「誰の忌と」の句には脚注欄に鈴木光影氏の解説鑑賞文が添えられている。鈴木氏は藤原喜久子氏の孫で、本書を編集発行したコールサック社の編集者で、自身も俳人で俳句評論でも賞を得ている方である。そのまま転載させていただく。

俳人にとって忌日といえば、先達俳人の命日を指すことが多い。松尾芭蕉であれば時雨 忌、正岡子規であれば糸瓜忌など特別な異称を持つものもある。またそれらに限らず、作者の身近な故人の命日を指すこともあるだろう。

この句では、そんな特定の「誰か」の忌日とは関わりなく、秋彼岸の頃になれば、彼岸花(曼殊沙華)は自ずから咲いていると言う。この自然物への認識のリアリズムの底には、作者個人の生にとって大切な「誰か」の忌が眠っている。命日でなくとも故人を偲び故人と共にある作者の心のありようが、ひそやかに感じられる。

きっと、誰の忌でもない、ということは、誰の忌でもある、ということなのだ。そしてその「誰か」は、この一句を読む者それぞれの生へと託されている。

みごとな解説鑑賞のことばで付言することは何もない。この句から「誰の忌でもない、ということは、誰の忌でもある、ということ」という主題を読み取る俳人の感性も鋭いが、読者にそんなことを思わせる作者の、主観の深さとその表現力を称えずにはいられない。

円熟の技巧と評したが、主観を滲ませるために、どこにどんな技が凝らされているか、私が受け止めた鑑賞例を添えておこう。

月蝕は赤銅色に夫を呼ぶ

※夫なき永い時間の経過を、月蝕という月の満ち欠けと赤銅色という色で表し、そこから今度は、色を「呼ぶ」声という音声へとずらし込むことで、読者の心に屈折した響きを生じさせる。そこに、寂しいとか悲しいというような直接的散文表現では済まない、言うに言えない深い主題が滲ませてある。

流灯のほおずき色に月日逝く

※「流灯」という視界を過り流れゆくものに「ほおずき色」という色を負わせて、それを今度は時間の流れである「月日逝く」へとずれ込ませている。「逝く」という、もう決して戻ることのないものへの悼みと慈しみの主題が浮かび上がってくる。

家中をふるさとにして盆用意

※「ふるさと」という空間的には大のものを、その中にある家という小の中に溢れさせる表現。そこに万感思いが立ち上がる。

老い盛り漬樽並ぶ裏出口

※家の中の日の射さない冷暗所が「裏」である。今のマンションや一戸建ての家にはこういう「裏」がなくなった。「漬樽」には生活の熟練の技が詰まっている。その集積が「追い盛り」という時間の分厚さである。下五を「裏出口」にするのもさりげない技である。

雪母郷山河ひたすらなる容(かたち)

※「雪母郷」という熟語はない。作者がそれを結びつけた造語だ。読者はそれに違和感を抱かないだろう。そのまま雪深き里を古里として生きる人が想起されたら、もう作者の術中に嵌っている。それが生きる姿勢としての「ひたすらなる容(かたち)」へと融合する。ひたすらには、ただ真っ直ぐに直向きにという語感が付随している。漢字では「只管」と当てる。これは主に曹洞宗で使われていた言葉で「只管打坐(しかんたざ)」からきている。悟りを求めたり想念をはたらかすことなく、ひたすら座禅するという曹洞宗の座禅の姿勢。生きることも、もともと何かを求めたりしてのことではない。その日その日を丁寧に「ひたすら」生きることだ。「容」の字で締める技がすごい。この句集には「雪母郷三日三晩の鍋づくし」という句もある。ここにも「ひたすら」感が滲んでいる。

冬木の芽つんぼさじきは暖かい

※枝ばかりの枯れた景に見える冬木も、目を凝らせば硬い「芽」抱き、春待ちの気配を漂わせている。その閉じた心象が「つんぼさじき」の孤立感、疎外感につながる。それが下五の「暖かい」で見事に逆転する。私という存在感の投影でもある「冬木の芽」に秘められた主題へと読者は自然に誘われる。

雪折れのいのちの淡さ山の烟

※上五の「雪折れの」の「の」がどこにも繋がらない不思議な技法の句である。俳句的にはここで「切れ」ているとみられるので「雪折れや」と「や」で明確に切ってしまいがちになるところだ。だが作者は「の」でどこかに繋げるように詠む。中七と下五の「いのちの淡さ」と「山の烟」は表記的には切れているが、極力な比喩関係で繋がっている。そのどこにも「雪折れの」の「の」は繋がらない。だから「の」の響きが全体に反響し続ける。木々の枝に積もった雪の重みで枝が折れて、雪が飛び散りながら落ちる。その音響と白さの溢れる一瞬の景。そして元のような静寂へ。

その静寂の中に置かれた「いのちの淡さ」の実感であり、その感覚を支えている実感が、雪折れの向うに広がる「山の烟」の景である。

句集全体に配された句が、すべて解り易い言葉で詠まれているが、そこに熟達の技が凝らされている。ここに実例を揚げて鑑賞したような句は、誰にでも詠めそうで、なかなかこのようには詠めない句ばかりである。

地元の俳句の師に学んだ、暮している風土の中での命の実感から立ち上げる作句法を守りつつ、金子兜太氏の『今日の俳句』を熟読して得た「存在感の純粋衝動」という文学的主題を表現し切った句集である。その時間的な継続と集積に圧倒されるばかりある。

※ ※

本書の残り三分の二の分量に及ぶ随筆については、巻末に鈴木比佐雄氏が丁寧な解説を寄せている。鈴木氏は藤原氏の娘の夫である。本書を上梓されたコールサック社の社主でもある。俳句の解説鑑賞文を寄せている孫の鈴木光影氏を含め、本書に文筆家として文を寄せている娘さんを含めて、三代にわたる親族が総力あげて本書を編み上げて上梓したような印象を受ける。著者の藤原氏にとってだけではなく、親族の記念碑的な書物の趣を持つ本書に、特別の感慨を受けずにはいられない。鈴木比佐雄氏の解説の一部を次に引用する。

随筆とは、自分の見聞、体験、考えを自然体で記すことだが、その文章に作者の暮らしの美意識が宿っていて、読者にそれが生き生きと伝わるとすれば、作者には読者を巻き込む文体が存在していることになる。随筆とは暮らしのリズムであり、それを体現した言葉の芸術であり、作者の生きる姿が文体と化すことなのだろう。藤原さんの随筆を読むと、戦後から今に至る秋田県北部の暮らしの細部が、藤原さんの感性を通して実感できる思いがしてくる。東北地方や秋田県を知ることのない多くの人々にとって、これらの随筆を読むことは、秋田の文化史に触れる体験にもなるだろう。

随筆の地元のサークルに所属して、持続的に随筆も執筆してきた作者である。収められている随筆の数編が県内の文化的な賞に何度も輝いているほどの技量である。そこに先に鑑賞した藤原氏の短詩型文学の思想と感性が生きている。そして鈴木氏が述べているように、読者はまさに「秋田の文化史に触れる体験」をする。

それと同時に、同じ時期を、日本の他の場所で生きていた読者にとって、時代的に同時に体験した事象に触れられた章を読む時、時空が一気に拡大するような思いをさせられるだろう。時を重ねて綴られた随筆集には、そんな特別な力がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?