行方克巳句集『素数』『晩緑』考 ―無常観の中で育むしなやかな自己肯定の思想 2

本句集『晩緑』は、主題一本調子にならず、純文学小説のように多様な伏線、エピソードが鏤められた句集になっている。

沈むべく泛くべく沈み水海月

眠らざる眠れざる灯の夜長かな

初夢の死んだふりして死んでいる

無味無臭而して無策冴返る

トマト臭いトマト太陽一個分

柿一つ買ひ今生の秋一つ

追えば消え追はねば点り雪螢

死ぬる日のありて死ぬなり春疾風 ※初めて担任した生徒の死を悼む句

何も問はず何も答へず遅日の石

耕して耕し倦みてチューリップ

生の揺らぎ、不確かさ、寄る辺なさを同義反復、あるいは反義語的反復という、揺蕩うようなリズムで詠んだ句に、行方克巳の密かな自己肯定感を滲ませる表現意図を感じる句集である。

以上、小生選、十句をもって本句集の白眉としたい。

永らく教職にあった人らしく、古文古語の造詣が深く、句集の中でさりげなく使われる古語の響きが、柔らかくも、分厚い歴史豊かな香りまで漂わせている、言葉の上質感溢れる句集である。まさに円熟の境地か。

遠くより呼ばれて昼寝覚めにけり

「昼寝」だから、短い微睡みの最中に「呼ばれ」たのだろう。常日頃から誰かが呼びかける声に心を向けて生きている人だから、聞える声がある。

一滴が一滴を生みしたたれり

別々に見える滴りの一滴一滴は、実はこのように同根連鎖の命のつながりとして生じている。

泥せせり泥をくくみて夏燕

「くくみて」というのは「銜む」「含む」とも書く文語的言い回しで、口の中にふくむだけでなく、表面に加えもつ意味合いを持つ言葉である。たとえば「緊笑(しめわら)いにも愛嬌をくくんで」(二葉亭四迷『浮雲』から)〉というような使い方をされる言葉である。この表現から、せっせと軒下に泥を銜え運んで、去年も使った古巣の補修に余念がない燕への、温かい眼差しを感じる句である。「泥の舌きよらに鳴けり夏燕」という句も、この句の隣に収録されている。

秋の野に遺棄されしかば耕せり

「遺棄され」たのは誰か。作者を含む人間という寄るべき無き命であり、何故、此処に、という答えのない問いを問うこともなく、ただ己の命を「耕す」ほかなき命のさまが、しなやかに「肯定」されている。

水の秋愚直のくひぜたらんとす

「くひぜ」は切株の古語である。上五の「水の秋」が不動だ。水惑星の秋という水の中で、愚かしく実直にひとつの「くひぜ」たる命として「在ろう」とする意志、肯定感の中に作者は居る。

磔像のいまも生傷そぞろ寒

キリスト教の信仰者でなくても、無意識のうちに私たちは「原罪」意識を共有してしまっていることに気付く。イエスという特別な聖者ではなく、どこかで、自分と同じようにして生きている普通の誰かが、自分の代わりに十字架に磔られているような気がしてならないのだ。

致死量に足らざる鬱や秋かわき

「鬱」という心的な状態を、量的な計量可能なものに転換して可視化し、その「深刻さ」を和らげる表現がされている。とはいっても「致死量に」という限定付きで、場合によっては致死量を超えることをも含む奥行きのある表現となっている。

冬の虹切り分けてみなひとりぼつち

何かをその自然な姿、様態のまま共有的に受容することをいつの間にかしなくなっている私たちだ。なんでも私有しようとしてしまう。分割されて細切れにされた何かは、元の全体性を失い本来の姿が見えなくなってしまう。孤独はそこに発生する。「虹切り分けて」の表現が鮮やかだ。

蘆の角伏流水をもて焠(にら)ぐ

「焠ぐ」とは赤熱した鉄を水に入れて鍛えること、その行為を意味する言葉である。「蘆の角」を「伏流水」という命の「熱」で鍛えているという比喩の景だ。「蘆の角」の先まで生命感が漲ってくる表現である。

茅花流し母のことその母のこと

この湿潤な風土の母系文化な安堵感を、自分の身体をもって継承しているという自己肯定思想を感じる句である。

延齢草恋せぬ男どちとゐて

「延齢草」は「えんれいそう」と読み、ユリ科の多年草。山野の木陰に生え、高さ約二十センチ。茎が一~三本出て、その先に、広卵円形の葉を三枚輪生する。初夏、紫色の花をつける。萼は三枚あり、花びら状。延年草、延命草ともいう。上五に置かれたこの言葉で、話は一生という命の時間の中で捉えられていることが、まず了解される。「恋せぬ」が問題だ。恋をしようともしない主義主張で生きているのか、恋をしようにも諸般の事情で恋ができない情況にあるのか。その二つの間で揺れているのか。その揺れそのものの中にいる「男どち」が詠まれている句なのだろう。

たらちねのさしぐむほたるぶくろかな

この句は行方克巳の真骨頂の句だろう。ひらがな書きされた古語の響きでしか表現できない世界である。上五は母の枕詞。「さしぐむ」は涙がわいてくるさまを表わす古語、どこか自己幽閉的な趣の「ほたるぶくろ」という花。これ以上語るのは止めておこう。原句の味わいを損ねかねない。

夏至の太陽つひの一滴とはなりぬ

「つひの」は「終の」、つまり命の最後の一滴のように「夏至の太陽」を仰いでいるのだ。

ごみ鯰命のごみのひしめける

「ごみ鯰」とは「梅雨鯰」とも書く、仲夏の季語になっている生きもので、日本全土の沼や川にすむ淡水魚。背は黒っぽく、腹は白い。体表はぬるぬるしていて鱗はなく、口に四本のひげがある。美味だが、現在は一般に食べる人は少ない。産卵期は五、六月。この句のツボは「ごみ鯰」を反転させて「命のごみ」として、「ひしめける」と表現したところだ。「ごみ鯰」という不名誉な名前が、一瞬にしてかけがえのない命の輝きを発し始める。「ごみ」という言葉が「醍醐味」の「ごみ」に聞こえてくるから不思議だ。

扇風機父にうしろを見せてゐる

句の言葉の表記以上の含意を感じさせる句である。扇風機は「わたし」がいる「こちら」を向いている。つまり、父はその向こうにいて「わたし」を見ている。自分より子供に風が当たるようにしてやっているという、やさしい景だろう。子は父のやさしさに、理由のない「うしろめたさ」のようなものを感じているような景でもあるかもしれない。「父にうしろを見せ」始めている思春期の回想の中の「わたし」が、くすぐったい思いで造形されている。

息白く己れの言葉もて傷む

言葉で表現されたものに癒しを求める風潮に異を唱えている俳句と解したい。言葉は世界をより複雑なものとし、場合によっては「私」自身を傷めつけてしまうこともある。そんな思いを噛みしめて言葉を使う精神が失われてきている。軽い世間語はこの句の前に青ざめるがよい。

冬の蠅打たるる間合はかりゐる

逃れる間合ではなく「打たるる間合」を「はかりゐる」蠅なのだ。他の力によって殺されることを不可避の受難として受け止めている態度ではないか。自分に遺されている、後僅かなひとときを、目を逸らさずしっかり見据えているものの眼差しを感じる句である。

大蛤重なり合うてあひ識らず

身がこすれあうほどに身近に接しているのに、互いのことも、自分がそのような状態であることも「識らず」にいる。存在そのものの喩だろう。問題はそれを知的に詠んでいるのであれば、この句もまた「認識」の不可能性の狭間に苦悩する近代的自我の句と化す。だが行方克巳がそんな意図でこの句を詠んだのではないことは、この句集の作品群が証明している。「識」ることができないものは「識ら」なくてもいい。「識」ろうとする不幸は自らが招いている、と。

青葉雨死もまた一身上の都合

例えば戦禍による死、災害による死などの、望まない不条理な死。他者、社会、国家、世界という人為的な強制によってもたらされる多くの無惨な死。そんな歴史がある。死が「一身上の都合」であるように、自己化されていることの幸せに、私たちは普段気付きもしない。

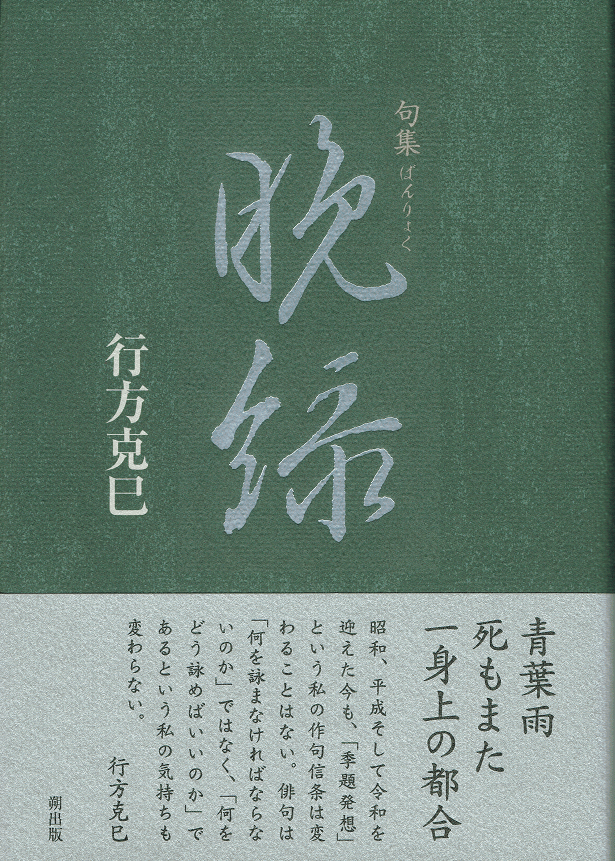

句集名「晩緑」は「新緑」に対しての言葉だと行方克巳は「あとがき」にいう。円熟の深みを帯びた緑だと受け止めたい。俳句は「何を詠まなければならないか」ではなく、「何をどう詠めばいいのか」であるという。これだけの内容豊かな句集を編んでおきながら、まるで初学の徒のごとく「何をどう」という迷いを吐露している。その謙虚さに共感するのではなく、その前の「ねばならない」義務的集団圧力に抗うことばと受け止めておきたい。その束縛されぬ自由の中の惑いこそが、俳句という表現だと思うからだ。

『素数』で個としての存在を問うた行方克巳は、この『晩緑』において、視野をあまねく命へと広げ深めている。

ここから、どこへ。行方克巳の問いは続く。 ―了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?