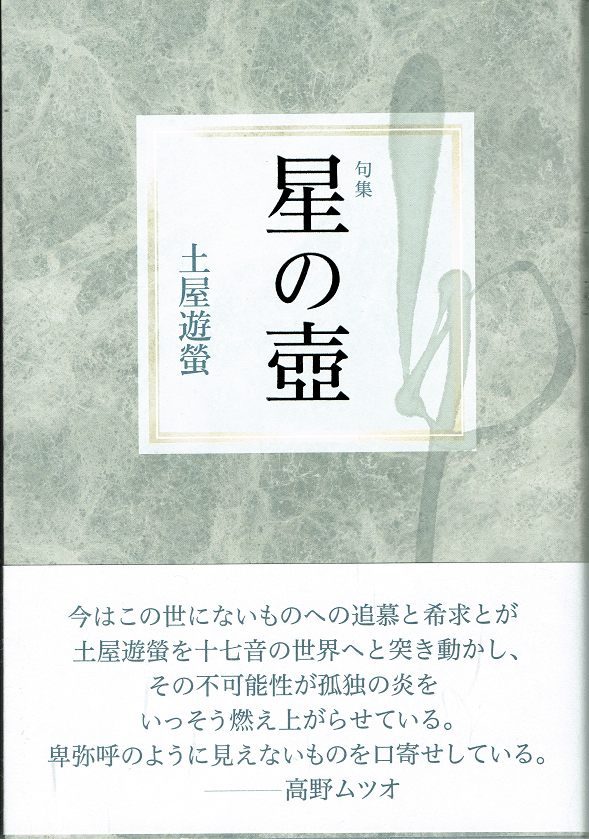

荒星と螢を統べる陸奥の巫女―土屋遊螢句集『星の壺』をめぐって

荒星と螢を統べる陸奥の巫女―土屋遊螢句集『星の壺』をめぐって

土屋遊螢は石巻市で永年「卑弥呼会」という句会の監事を務めている熟達の俳人である。

開くたび墓標が見える揚花火

これは東日本大震災後の作品の一つである。つまりこの句集は大震災体験を中間地点に含み込んだ、東北の受苦を体現した句集でもある。

この句について、「小熊座」の主宰・高野ムツオは次のように評している。

※

かつては、例えば隅田川の花火も、もともとは江戸時代の水難事故やコレラによる死者、餓死した人などを供養するために始まった花火ですよね。花火にはもともとそういう意義があったわけです。それがいつの間にか、昭和、平成の平和な時代になってから、ただ単にみんなが騒ぎ喜ぶだけの花火になってしまった。しかし、こういう俳句を見ると、花火が生まれた原点に戻されます。そしてそれは、俳句にとっては、高橋睦郎さんの言葉と同じく言葉が豊かになった証だというふうに考えることができると思います。

(『語り継ぐいのちの俳句』より)

※

そして句集『星の壺』の巻頭の「みちのくの卑弥呼 序に代えて」では、

仮葬の土まだ黒し花の下 ※仮葬には「かりそう」のルビ

という句を引いて次のように評している。

※

これは津波犠牲者を悼み偲ぶ句である。当時、火葬が間に合わなくて、やむを得ず仮に土葬せざるを得なかった場所が沿岸各地にずいぶんあった。その墓に詣でた時に詠ったものだろう。土が黒いのは、掘り出された土がまだ湿っているせいとともに、土に死者と生者との涙が滲むゆえである。

※

そしてこの後に「開くたび墓標が見える揚花火」をひいて次のように続けている。

※

墓石とも解せるが、この墓標もまた土饅頭に立つ卒塔婆であろう。石巻川開祭は百年の歴史がある。川施餓鬼が発祥で、もともと水難の死者供養の行事。花火大会も含め、いつしか納涼の意味合いが濃くなったが、この句は揚花火本来の姿を蘇らせ、死者とともに生きるという古来からの人間のあり方を教えてくれている。

※

このように印象深い「震災詠」が収められている句集である。

特にわたしが魅かれた句は、津波被害後の被災地を覆った泥一色の光景を象徴する「泥」という言葉が詠みこまれた次のような作品である。

連絡くださいとビラあまたあり春の泥

リュックより無音の闇と春の泥

洗面の水に沈みし春の泥

春の泥遍く光り閉校す

泥という光合うもの初燕

泥の手で泥を拭いて四月尽

みちのくは光遍し春の泥

これだけ引いただけでも、土屋遊螢の独創性が解るだろう。

震災後、俳句界に溢れた嘆き節調や励まし調的な震災詠と一線を画す、作者の熟達の作句姿勢の矜持と格調に感服する。

それは震災詠だけではなく句集に収められた一句一句に表れている。

「もの」の気配を感受し繊細に掬い取って言葉にする、口寄せのイタコ的な、あるいは神懸かりする巫女のような表現方法にも如実である。彼女が監事として開いている句会の名が「卑弥呼会」というのは、その自覚的な顕れでもあろう。

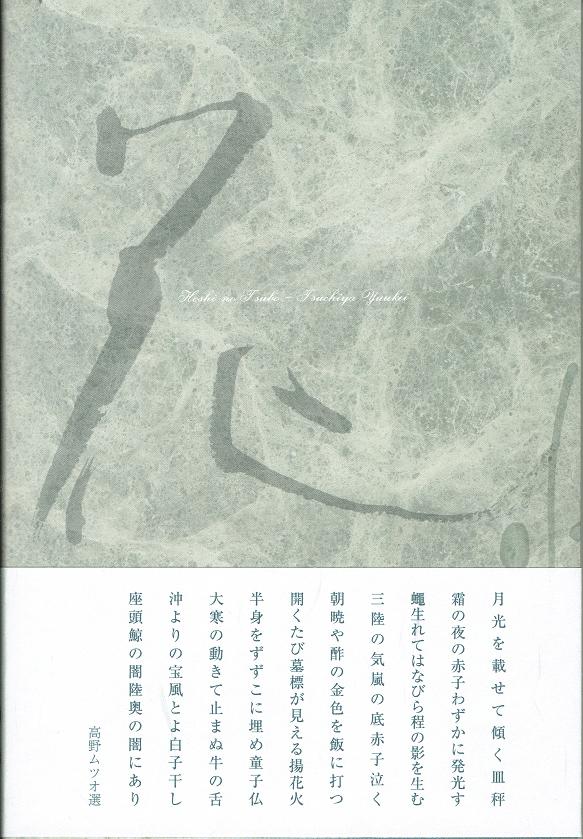

総評は高野ムツオの「序にかえて」に詳しいので、わたしは印象深いキーワードが詠みこまれた作品を摘録して鑑賞しておくことにしたい。

まず作者の俳号にも使われている蛍。

そして蝶、虹、天の川(星)、白鳥・ふくろう、赤子の句である。

これらのキーワードが季語の場合は季語としての象徴性を超越する表現がなされている。季語ではない場合、季語と火花を散らし、高次の詩情へと昇華してゆくさまを、読者は瞠目の思いで読むことになるだろう。

つまり作者の精神性を象徴する美しい詩語として機能していることに、読者は感服するに違いない。

紛れもない現代俳人としての表現者がここにいる。

まず蛍のキーワードから。

古捨川の蛍なれば袖囲い

母が出は落人の里夕蛍

家中に蛍を放ち寡婦がよし

蛍籠揺らして来たる母原病

まなうらの深きところを蛍の火

水底の蛍ふぶきや子捨川

聞こえしは蛍の声か水暗し

初蛍膝のあたりに見失う

恋蛍渓の響をもつれ合う

海よりの闇が満ちくる蛍籠

これらの句にある蛍が作者の精神性の象徴である証拠に、すべて現実の蛍が「写生」されているのではなく、作者の心象造形によって出現している幻視の蛍である。だから読者の心の中に蛍火がストレート入り込んでくるのだ。まさに内面を統べる「まなうらの深きところを蛍の火」なのである。

そして虹の句。

淋しいとスプリンクラー虹を吐く

白髪の濃くなる虹を抜けてより

空壜を吹き秋虹を呼ぶという

食うて寝てたった百年冬の虹

冬の虹何より軽き母の骨

冬虹の足のあたりを大漁旗

これらの虹も、もう季語の虹であることを超越して、作者の精神性の象徴そのものである。

そして蝶、揚羽の句。

やませ来る夢に鱗粉浴びてより

裏木戸を揚羽の姉が出てゆけり

筒姫の喪章となりし大揚羽

鬼房の海はまほらや秋の蝶

玉子かけごはん揚羽を見し朝も

口寄せの梓弓より冬の蝶

夕暮れは琴柱となりし冬の蝶

たましいの雫しており冬の蝶

流木にまぎれ紋白蝶の骨

夏の蝶津波の浜の供華として

ファックスで展示の蝶の殺し方

初夏の少女鱗粉零しゆく

ここで詠まれた蝶たちは、あでやかに飛べる翅を持ちながらも、地上に留まり、命の受苦を体現するシンボル、「たましいの雫」として詠まれている。

そして天の川・星・月の句。

ここには紛れも無き陸奥の星空がある。日本地図でいえばそれより下の南西地区の星空では決してないだろう。

蝦夷という壺中をあふれ天の川

鮭上る源流はいま星の綺羅

一灯は星の紛れて冴え返る

チューリップ婚姻色の星が出る

星涼し供華に噛ませる浜の石

風花のアンドロメダへ郵便夫

冬の星三半規管に紛れ込む

いつ飛ぶや冬の星座の鳥たちは

荒星のひとつ零れて鬼房忌

麦星や死んでゆく日の含み綿

源流は銀河なりけり山椒魚

龍骨に銀河の匂いつづれさせ

蛇穴にそれより沼は星の壺

本句集の題名はこの「蛇穴にそれより沼は星の壺」の句に拠るという。 沼に映る星影を見て「星の壺」とはなかなか詠めないだろう。閉じて凝縮した星空の心象は、東北以南のものにはないものではないだろうか。そこに紛れもない東北人の精神性がある。彼女がその精神性を学んだ佐藤鬼房忌が「荒星」と共に表出されていることでも、作者の思いが伝わる。

車輌庫に眠る車輌や冬銀河

裸木となるは銀河を纏うため

死者になお迷宮のあり寒の星

龍骨は銀河の欠片冴返る

雨乞の卑弥呼の声か星生る

夕星やとろんと濡れて桃の種

枕木は木琴月の音がする

月光を掃き寄せてあり東司裏

月光の視覚に錆びる蝶番

荒星や罠を掛け来し手を洗う

星々の軋む音のみ凍豆腐

山姥も魑魅も踊れ春の月

出漁の月光垂らす抜錨

明星に藻塩火匂う鬼房忌

最後の句は「藻塩」を詠んだ鬼房へのオマージュの句だろう。そしてここにはこの句の隠し主題が表現されているかのようだ。「雨乞の卑弥呼の声か星生る」は作者の心の深いところから表出された祈りの言葉であろう。

そして白鳥とふくろうの句。

白鳥の川に生活の水捨てる

白鳥の影過りたる連結器

五郎助ほう眠りの母の乳房欲し

ふくろうの森は深海少年期

可溶性の白鳥一羽紛れ込む

白鳥のものです無番地の沼は

梟の声月光の手触りす

五郎助ほうその声われの翼とす

白鳥を見て戻り来し国訛

白鳥とふくろうは侵犯すべからざる聖域の象徴のようだ。

もちろん、「みちのく」の地にしっかり根差して生きる者の心の聖域のことである。

そして常に遠く近く、泣いている赤子の声がする。

炎天の尾が生えるまで赤子なく

極月の太陽軋み赤子生る

霜の夜の赤子わずかに発光す

三陸の気嵐の底赤子泣く

本句集に、わずかに四句だけ配された赤子の句である。

どこか厳かで神秘性も纏い、命の萌芽を予言しているような表現である。

この句集を読みながら、不思議なことに、わたしの耳には絶え止まぬ耳鳴りのように、「赤子なく」声が響きわたっていたような気がする。

わたしたちは、今、日本列島の北の地に何が誕生しようとしているのか、見極めなければならないという気が、頻りにした句集だった。

荒星と蛍を統べる陸奥の巫女、土屋遊螢は新星の誕生を予告している。

雨乞の卑弥呼の声か星生る

卑弥呼の祈りは天に届き、やがてみちのくの大地を慈雨が潤し、夜空に満点の新星がきらめく日が来るに違いない。

――了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?