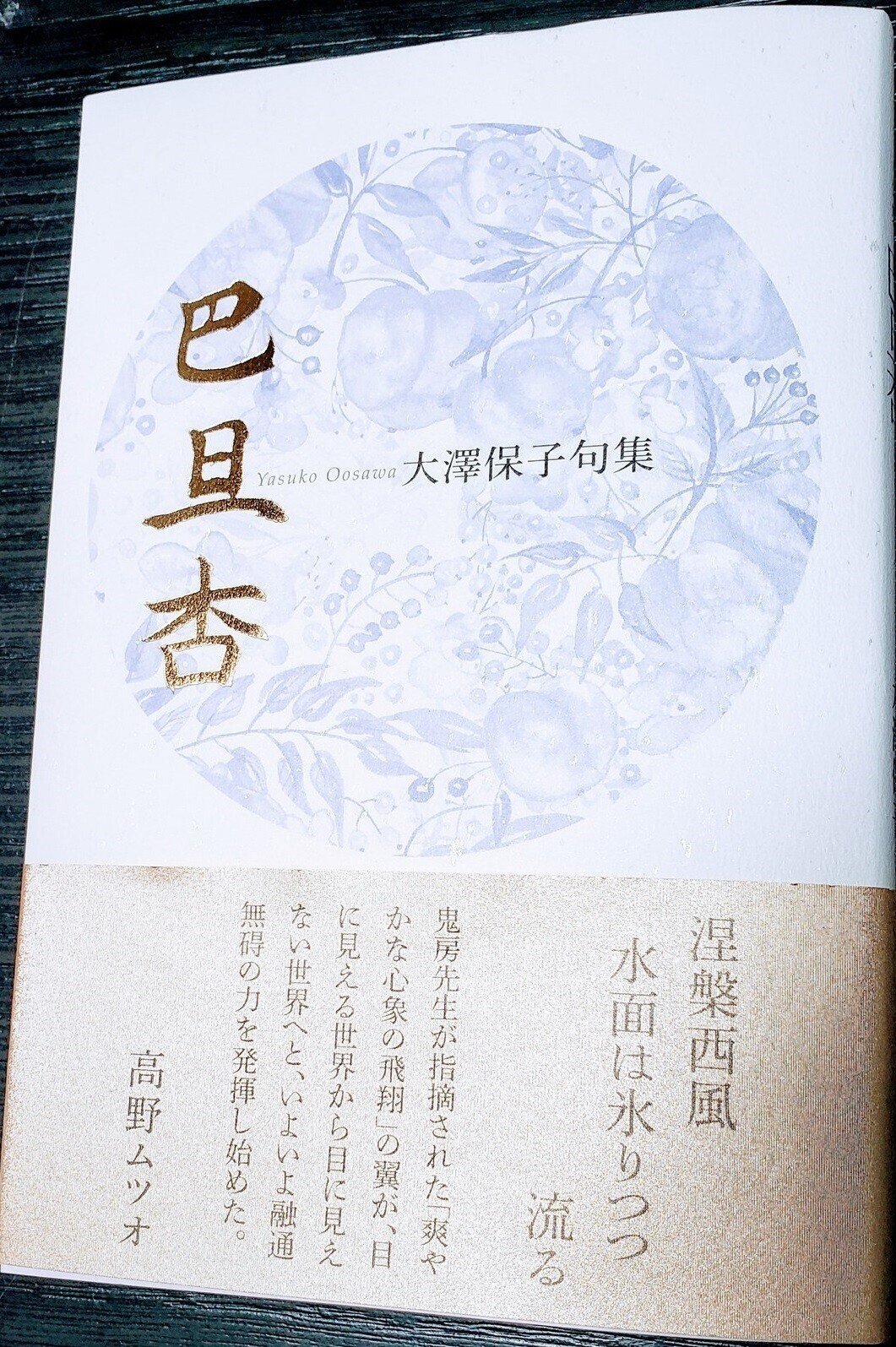

大澤保子句集『巴旦杏』

大澤保子句集『巴旦杏』 (二〇二〇年十二月 ふらんす堂刊)

〇 「序」(髙野ムツオ)からの抜粋

(略)

保子さんの俳句出発は早い。第一句集『葡萄園』の宮慶一郎の跋には、昭和五十二年、盛岡市婦人文学学級の俳句講座が開設されたときからが出発とある。

(略)

保子さんの「小熊座」参加は平成元年。「小熊座」創刊の四年後で連衆の活気がもっともみなぎっていた草創期である。丁度、句歴十二年を迎えたばかりの保子さんがたちまち、その才能を開花されたのは想像に難くないだろう。以来、小熊座の同胞として俳句を研鑽し続けてきた。

おとうとよ鉄の匂ひのつばくらめ

八月の沼より冥き卵かな

青鹿のごとく月下の一流木

月代や犬の首輪が水底に

大根に鬆が入りしごと寒き街

第一章の「野葡萄」から抜き出してみたが、風土に立脚しているとはいえ、土の匂いや土に生きる体臭はそれほど濃くはない。むしろ静動異なりながら、その鋭利鮮明な映像は理知的で確たる構成力を伴っている。これは保子さんが東京生まれで、鬼房の俳句や文章を通じて新興俳句や社会性俳句を咀嚼し血肉としていたことが大きいだろう。

(略)

保子さんの俳句は当時から、一地方色を越えた普遍的な風土性と現代性を兼ね備えていたのである。

とはいえ保子さんはやはり鬼房が指摘する通り、北方型の俳人である。

立ち止まるたびに冬木となつてゐる

縫初の白糸通す山河かな

涅槃西風水面は氷りつつ流る

などは北国盛岡に常住坐臥する人の自然との交感から生まれた句である。〈冬木〉の句は機知が先行しているようでけっしてそうではない。冬木と対話し冬木と同化しようとの願望が呼び寄せた世界である。〈縫初〉のまるで屏風が開かれるような映像展開は華やかで、みちのくの自然の暗さ、重さとは別の側面があることを教えてくれる。針で運ばれる白糸が絹布を抜けて山河全体を縫い進み、淑気に満ちた時空を広げている。〈涅槃西風〉は春いまだ凍て厳しい川のうごきの止まない表現がリアル。確かな表現力の裏付けがなければ不可能な捉え方である。

(略)

鬼房先生が保子さんの句に指摘された「爽やかな心象の飛翔」の翼が、目に見える世界から目に見えない世界へと、いよいよ融通無碍の力を発揮し始めた証であろう。

(略)

大澤保子さんのますますの御加餐と俳句の豊穣を祈り、触れ得なかった佳什を添え句集出版のお祝いに代えたい。

年縄を綯ふ谷川の音の中

戦よあるな土を零して蟹のぼる

夜濯や天にも天の淵のあり

完熟といふ痛みあり榠樝の実

龍淵に潜むや下ろし金一つ

草木と同じ息せり初しぐれ

白菜は合掌の塔八月来

秋風や地下水脈の上歩く

龍の玉没日は痛きまで澄めり

奥羽山脈よりの風花鬼房忌

以上、引用。

※

〇 特に印象に残った句

「野葡萄」(平成六年~十年)から

薄氷のかたまり動く三鬼の忌

ひこばえや家の中にも水の音

さへづりのただ中にあり尾骶骨

白鳥の声を送りて無一物

鳥葬をおもへば葉桜騒ぎ出す

竹煮草風の裏側ばかり見ゆ

八月の沼より冥き卵かな

さみしさの紅さしてゐる山法師

洗面の水満たしゐる終戦日

水中の石も影生む黄落期

野葡萄の珠玉の中をわが柩

秋風を毀せばいちまいの扉

葬列へ白鳥のこゑ満ちてくる

先人の遺稿のごとく雪しづる

「山繭」(平成十一年~十五年)から

縫初の白糸通す山河かな

涅槃西風水面は氷りつつ流る

うすらひやかくし扉のいくつある

マネキンの見てゐる遠き斑雪山

少年に見え吾には見えざるかひやぐら

砂袋西日はせつに傾きて

白昼を冥し冥しとほととぎす

迷ひあるらし巻き足らぬ落し文

大西日鉄路はせつに錆つづけ

鍋の耳秋風は今日も吹くばかり

おしら堂までつき来る草の絮

間引菜を海光のごと眩しめり

馬上とは違ふさびしさ雪降れり

難船のさまに置かれし冬帽子

自画像の目の奥にあり冬干潟

立ち止まるたびに冬木となつてゐる

雪解光 (平成十六年~二十年)から

虎杖をほきと手折れば黄泉の国

石垣に石垣の色絮たんぽぽ

この街に川あるかぎり雛流す

砲音に畦のたんぽぽ黄を凝らす

流木は木馬を夢見春の雪

春泥といふあたたかさ鬼房なし

鬼房の馬車が通るよ夕朧

盲たるわれに遇ひけり花の昼

涅槃図のどことも知れず水の音

夫とゐて二千年後のうまごやし

戦よあるな土を零して蟹のぼる

夜濯や天にも天の淵のあり

一本の紐垂れてゐる昼寝覚

葉ざくらのひかりとなりて男消ゆ

地下道に日の射す沖縄慰霊の日

完熟といふ痛みあり榠樝の実

黄落の一樹となりて立つもよし

曼殊沙華咲けば戦火の畦見ゆる

水餅に鬼房のこゑ充満す

朴落葉一山座礁船のごと

錫杖となるまで枯るる竹煮草

冬空を使ひ切つたる鳶の笛

龍の玉(平成二十一年~三十年)から

ななくさを炊きて渚をゆくごとし

墓原は遠き干潟に似てゐたり

とこしへに漣は生れ松の芯

完璧な絮たんぽぽを哀しめり

廃鉱の村を沈めて春夕焼

わだなかへ面伏せてゆく流し雛

うすらひは千人針の匂ひかな

八月や椅子向き合うてたれも居ず

地震あとのさへづり天にとめどなし

紅蜀葵いくさの日々が立ち上がる

吊橋のひとりの揺れも半夏生

紅蜀葵父の軍靴のひびきくる

点滅のひも垂れてゐてほととぎす

白菜は合掌の塔八月来

祖母の名はやすの巴旦杏たわわ

炎帝に裸電球垂れてゐる

きつねのかみそりも園児らの声も消え

天楽に色ありとせば草紅葉

秋風や地下水脈の上歩く

龍の玉没日は痛きまで澄めり

時間からこぼれてポインセチアの緋

枯園に立ちて枯れざるものを恋ふ

風に哭く枯蘆ここはでんでら野

綾取の川をのぼれば妣のくに

奥羽山脈よりの風花鬼房忌

墓標とも冬の背高泡立草

朧夜の合掌のごと橋かかる

※

大先輩格の大澤保子と、後輩の私が所属する「小熊座」誌上では、その創立者、鬼房の忌日の季節になると、同人たちによる「鬼房忌」詠が誌上を飾ることが多い。その中で大澤保子の句は際立って独創的だ。

春泥といふあたたかさ鬼房なし

鬼房の馬車が通るよ夕朧

水餅に鬼房のこゑ充満す

奥羽山脈よりの風花鬼房忌

二句目は小熊座俳句会同人でなくても知っている有名な鬼房の句、

縄とびの寒暮傷みし馬車通る 『夜の崖』

を踏まえた表現の句である。

他の三句は「春泥のあたたかさ」や、甕の中から響いてくるような「水餅

」の声、「奥羽山脈」からの「風花」によって師への敬慕の独創的な表現をしている。

戦よあるな土を零して蟹のぼる

という句も鬼房の『夜の崖』所収の、

戦あるかと幼な言葉の息白し

と深いところで呼応しているような表現だ。

大澤保子の俳句表現は具象性に富んでいるが、写生句ではない。象徴詩的な手法による「喩」による造形句である。それは「小熊座」の同人が鬼房から継承している現代俳句たらんとする志の表現でもあるが、その「喩」の表現方法に独特の深みと、精神的なリアリティがあるところが群を抜いて独創的である。例えば「戦争」を背景にした句を揚げてみよう。

洗面の水満たしゐる終戦日

戦よあるな土を零して蟹のぼる

地下道に日の射す沖縄慰霊の日

曼殊沙華咲けば戦火の畦見ゆる

砲音に畦のたんぽぽ黄を凝らす

うすらひは千人針の匂ひかな

紅蜀葵いくさの日々が立ち上がる

紅蜀葵父の軍靴のひびきくる

俳句とは比喩を創り出すことだといったのは金子兜太だが、大澤保子の比喩は単純な直喩ではない。事象の起点が自己の内面にある。つまり深く内面化するという回路を通じて、心象造形されている。

これは文学的営為である。

具象的な造形表現が、すなわち人間の内面性の表現であるという、瞠目すべき表現手法であろう。

砂袋西日はせつに傾きて

大西日鉄路はせつに錆びつづけ

この二句の「せつに」。

通常の解説文ふうに言えば、この「せつに」は擬人化という比喩の手法で「西日」が「傾きて」いる、「鉄路」が「錆びつづけて」いるという表現ということになるが、こう説明すると零れてしまう言外の何かがある。その「何か」が作者の想いの核である、つまり象徴表現が自己の内面心象の造形表現であることを見落とすと、この句を真に鑑賞したことにはならないと思われるのである。このように単純比喩の域を超越した文学的表現ではないか。

「特に印象に残った句」で本稿に摘録した全作品の鑑賞文を書きたいところだが、ここでは、そのうちの更に「特に」心に残った句について、ささやかな鑑賞を試みることにしたい。

少年に見え吾には見えざるかひやぐら

「かひやぐら」とは貝櫓 (蜃気楼)のことで、蜃の字は一文字で「大ハマグリ」とも読む。昔、中国では大ハマグリが温かく穏やかな日にあくびをすると、その吐いた気から空中に楼閣や櫓が現れると信じられていたことに由来する。

掲句は一見、少年期には自分にも見えていたものが、この歳の私にはもう見えなくなった、というような一種の喪失感の表現のようにも受け取れる。だが私にはそう思えない。少年が視ているのは幻、蜃気楼のような夢に過ぎないのである。悪く言えば妄想の類にむやみな情熱を傾けて突っ走る、人生の一時期の危うさの表現である、といったら的外れの深読みに過ぎるだろうか。

うすらひは千人針の匂ひかな

「うすらひ(薄氷)」は初春の季語で、春浅いころの薄く張った氷のこと。また解け残った薄い氷のこと。冬の氷と違って薄く割れ易く、消えやすいことから淡くはかない印象がある。掲句は戦時中の「竹槍防衛」式の、ただの迷信的気休めに過ぎない弾避け「まじない」である「千人針」の、「うすらひ」の直喩的表現のように解することもできるだろう。だが解すると、とたんに零れ落ちるものの気配を感じるのは何故だろうか。それは「匂ひかな」のせいではないか。「匂ひ」は消えない。染みつき、纏いつく。今の日本人の潜在意識を抉るような表現だと思えないだろうか。

紅蜀葵いくさの日々が立ち上がる

この句にも恐ろしく深いものを感じる。紅蜀葵(モミジアオイ)はハイビスカスと同属の植物で、「こうしょっき」とも呼ばれる。冬は地上部が枯れて根の状態で越し、毎年花を咲かせる宿根草で、朝咲いてその日の夕方にはしぼんでしまう短命な花である。妄想のような「戦意」を公言する者が後を絶たず、それに熱狂的に呼応する者たちがいる。すぐ醒めてしまう一時的なものであるならいいが、それがいつか旗色に染め上げられて具現されてしまう恐ろしさが秘められている表現のように感じる。

祖母の名はやすの巴旦杏たわわ

「巴旦杏」は李の一品種で、赤い実は大形で先がとがっているので、「とがりすもも」ともいう。「牡丹杏」の名もある。季語の分類でいえば花は春で、実は夏になる。別名「アーモンド」は実の中の固い種の部分に当たる。掲句は「たわわ」だから、赤い実がついている夏の景だろう。その形状に祖母の大切な思い出や、祖母の面影を見出しているのだろう。この句集の題名はこの句に由来すると、句集の「あとがき」で大澤保子が述べている。その祖母の名がひらがなの「やすの」、作者の名が漢字で「保子」。字体を変えての継承がここにある。美しい心の佇まいを継承する俳句的造形だろう。

きつねのかみそりも園児らの声も消え

「きつねのかみそり」(狐の剃)は初秋の季語で、日本各地の山地に自生するヒガンバナ科の多年草。春先、水仙に似た葉を出すが夏になると葉は枯れる。花期は八、九月ころで百合に似たオレンジ色の花は目立つ。名の由来は花の色と狐の毛の色とが似ているため、葉がカミソリに似ているためなど諸説ある。有毒植物である。そんな季語と取合せた「園児らの声も消え」は、初秋の退園時間以後で人気がなくなっているだけの景には思われない重みがある。大袈裟だが遠い未来の人類の消滅まで暗喩的に呼びこんでいるような雰囲気漂う表現のように感じる。

天楽に色ありとせば草紅葉

「天楽」は文字通り天上界の音楽、または天人の奏する音楽のこと。「草紅葉」は晩秋の季語で、山野の草々が色づいて紅葉のように見えること。古くは草の錦とも呼んだ。澄み切った空気と清々しい調べが聞こえる。これは直喩の変化球的な巧な表現だ。

風に哭く枯蘆ここはでんでら野

「でんでら野」は岩手県遠野市にある姥捨て山のこと。いわゆる姥捨て山を意味するが、「捨てられた」老人たちは無為のまま死を迎えるわけではなく、山のふもとに近い墓所の傍に彼等専用の菜園があり、自耕自炊して、家族から離れて死までの時間を過ごしたという。「風に哭く枯蘆」もこのことを踏まえて読むと、当事者的な心の慟哭が身に迫って感じられる。

綾取の川をのぼれば妣のくに

綾取川という実在の川はなく、季語でもない。綾瀬川ならある。「川のぼり」「妣のくに」という季語もないので、この句は珍しく無季俳句ということになる。「綾取」は輪にした糸を両手にかけて、巧みに指先にかけて取り、橋、琴、鼓、川などの形を作りながら互いにやりとりする女児の遊戯とされる。幼いころ姉妹がいたのでその遊びに付き合わされ、互いに糸をやり取りして形を変化させてゆく過程を未だ指が覚えている。亡き母とはその指の記憶でもある。その遊戯という非在の川を遡上しなければ、もう亡き母には遭えないのである。 ―了