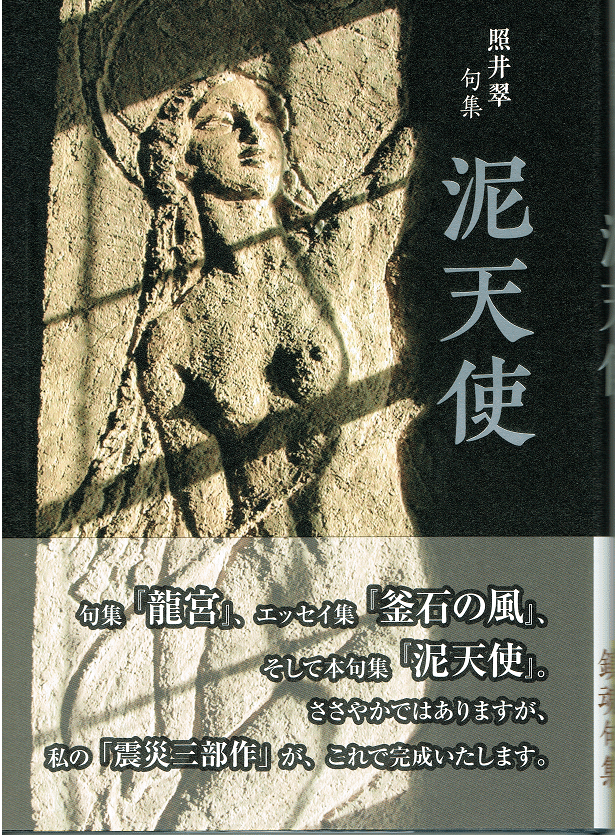

慟哭から祈りの深部へーー照井翠句集『泥天使』をめぐって

慟哭から祈りの深部へーー照井翠句集『泥天使』をめぐって

2021年1月11日コールサック刊

Ⅰ 『龍宮』『釜石の風』を振り返る

最新句集『泥天使』の「あとがき」で、照井翠はこう述懐している。

※

「前句集『龍宮』は、震災で被災された方々への鎮魂と祈りの思いをこめた句集でした。そのため、震災詠を中心に句を収録しました。

本句集には、『龍宮』以降約八年間の震災詠と、第四句集『雪浄土』以降約十二年にわたる、私の「常の句」を収めることができました。

また最終章には、この度の疫病禍における俳句も収めました。

『龍宮』、『釜石の風』(エッセイ集)、そして『泥天使』。ささやかではありますが、私の「震災三部作」が、これで完成いたします。」

※

被災体験から九年に及ぶ俳句と対峙した営為に、ひと区切をつけたという気持ちであろう。

前後して『龍宮』の新装文庫版も上梓されている。

『泥天使』には「常の句」を収めた章がある。それが震災詠の章に挟まれているので、読者は震災ではない句に表されている照井翠の「常なる」作句姿勢が覗え、単に震災詠だけで評価された俳人ではなく、震災体験以前から、ものごとの、特に人間の命のありようについて深い思惟をめぐらせた句を詠む、優れた俳人であることを、読者は知ることになる。

『泥天使』の鑑賞をする前に、『龍宮』と『釜石の風』で、照井翠は何を表現していたのか、簡単に振り返っておこう。

この二冊の書について私はかつて次のように評した。その一部を下記に再録する。

※

照井翠は「震災詠」であることを目的として俳句を詠んだのではない。それは結果である。言葉の真空状態という過酷な生の最中に、なんとか言葉を与えようという自己表出への思いだけが、彼女の「正気」を支えたのだ。

照井翠の『龍宮』所収の俳句は、作者の一元的な「わたくし性」に張り付いた伝統俳句的な現実の「写生」でも、作者の直接的な心情吐露などでもない。創作的〈表現の虚実〉という文学的な自己表出への心的欲求を自己の内部に奮い立たせて詠んだ俳句なのである。そうすることで彼女は凄絶な狂気を孕む惨状から、自己を立ち直らせたのだ。『龍宮』の俳句表現の内面的な強度が、同じような被災体験をした者たちの心を震わせるのだ。「あなたに俳句があってよかった」(注 読者が照井の句集に寄せたという言葉)とは、その表現に立ち向かった困難と、それを乗り越えようとする意志の在処に、自分を重ねることができるからだ。非被災者の私にはその資格はない。

(略)

癒されることを拒み、自己の内部深く、死者と、喪失の悲しみを抱きしめて「震災後」を歩んできた被災者の魂は、「世の枠組みなどとうに超え、やがて魂と触れ合い始め」て、「永遠はすぐそこ」という未踏の地平に足を踏み入れているのだ。大多数の日本人にはその後ろ姿は見えていない。

どうやって照井翠はその地平に辿り着いたのか。

それは、震災が起こったその日、その瞬間から私たちの「日常」と照井翠たちの〈日常〉が、まったく違ったものになったことに始まる。照井翠たちは非日常が日常化する日々を、長時間にわたって体験することになる。一方、非被災地域に住む私たちは、日常のちょっとした異状を体験して、やがて元の日常にさっさと帰還してしまったのだ。

照井翠とその生徒たちはそこで何を体験したのか。

高校教師の照井と、その生徒たちは破壊尽くされた町の瓦礫と遺体の見分けも付きがたい非日常の中で、避難所生活を送っている。時間は超低速度となって遺体の回収と瓦礫の撤去が進行する永い非日常を生きた。照井たち教師は高校という学びの場を整え自分たちの力で学校に〈日常〉を作り出した。生徒たちは先生たちが悪戦苦闘して作り出した学校という〈日常〉に、遠くばらばらになった避難所から、非日常の風景の中を通って登校し、その〈日常〉を健気に「運営する」役目を果たした。生きようとする意志が作り出した〈非日常的日常〉が、先生と生徒たち共通の心の支えだったのだ。

(略)

世間語と被災者たちのものごとの受け止め方が決定的に違うのは、次のようなことだ。

「復興=善」

「喪失の悲しみから早く立ち直ること=善」

という世間語的な善の感覚である。

被災現場を生きる者にとって「復興」はさらなる「喪失」でしかない。故郷は今や更地化の後、盛り土の下だ。

「悲しみから早々と立ち直れ」というのは、「死者のことなど早く忘れてしまえ」というに等しい。

心は物ではない。心はあらゆるものを内面化して、人を内側から生かしている力という作用である。だから、心の中に刻まれた死者は、その生前のすべてを含めて、恒久的現在として存在し続けるものだ。悲しみは人を内側から生かす力そのものだ。

文学は現代社会の「物象化」とも闘ってゆかなければならないが、その意志でさえ、一つの正義として幟を立てるように主張するものでもない。ただ内なる自己表出へ向かう欲求によって、自立した言語表現をしてゆくだけのものである。俳句界ではこのことが根本的に理解されていないように感じるのは私だけだろうか?

(略)

照井翠はいち早くその原点に立ち戻っていたのだ。

非日常の中に自力で〈日常〉という「場」を作り出し、俳句を詠み続けることによって狂気の淵から生還し、命と存在の在り様を見つめる文学を創造し続けている。

照井翠がこれから向かうであろう、その向こうに、現代俳句の「明日」があることを、句集『龍宮』とエッセイ集『釜石の風』が、私たちに示している。

※

以上のことを踏まえて、『泥天使』を読んでゆこう。

照井は『泥天使』の「あとがき」で『龍宮』は、「被災された方々への鎮魂と祈りの思いをこめた句集」だったと総括しているが、その祈りが『泥天使』でより深化しているのを読み取ることができる。

『龍宮』の「祈り」と『泥天使』の「祈り」は明らかに違うものになっている。

『龍宮』所収の句のうち、「祈り」を感じさせる句を以下に摘録する。

それぞれに魂を乗せ鳥帰る 「泥の花」

消息の幽かな虹のたちにけり 「冥宮」

初螢やうやく逢ひに来てくれた 〃

いい人ほど虹を渡つていつた 〃

漁火や海に逝きしは海に棲む 〃

面つけて亡き人かへる薪能 〃

灯を消して魂わだつみへ帰しけり 〃

祈りつつ澄みゆく鏡十三夜 「流離」

白鳥の祈りの胸をひらきけり 「雪錆」

寒昴たれも誰かのただひとり 〃

春光の揺らぎにも君風にも君 「真夜の雛」

虹忽とうねり龍宮行きの舟 「月虹」

月虹の弧を黄泉へ継ぎにけり 〃

数は少ないが慟哭の句集『龍宮』にも、このような祈りの思いの滲む句が収められている。

かつて共に生きてそこに「在った」かけがえのない命たちに対する喪失体験と、慟哭の、リアリティに満ちた句群の中で、死者と呼ぶことに躊躇いの思いをこめた、このような「祈り」の句が収められていた。

その思いは最後に引いた二句、

虹忽とうねり龍宮行きの舟

月虹の弧を黄泉(くわうせん)へ継ぎにけり

に、象徴的に表現されているように感じる。

被災地ではないところから、震災詠を「他人事」としての限界の中で詠みがちな私たちとの視座と、この『龍宮』という句集が辿り着いている地点との、埋めがたい乖離に慄然としないだろうか。

遺体が確認された被災者は、死者として、その喪失を慟哭の悲しみで表現することが可能かもしれない。

だが「行方不明者」は死者ではなく、その生はまだ続いているのだ。

「虹」が「忽とうねり」、照井翠が特別に用意した死者の行く場所ではない「龍宮」という「祈りの場所」へと向かわせる「舟」を用意するのだ。

だから、多くの人たちには見えない「月虹の弧」の消えてゆく部分を、「黄泉へと」継ごうとするのだ。

この地点が『龍宮』の俳句表現としての着地点だった。

この句を掉尾に置くことで、照井翠は死者たちさえ、継続する命の次元へと置き直し、特別な「祈り」の形を胚胎させ、新たな「祈り」の誕生を予告していたのである。

そして後年『泥天使』に収められることになる、深化した「祈り」表現が生み出されてゆくことになったのである。

Ⅱ 慟哭から祈りの深部へ

『泥天使』という句集名と第一章の章題「泥天使」には、照井翠のどんな祈りの想いがこめられているのだろう。

以下に「泥」の言葉を用いた句を摘録する。

「泥天使」

三月や何処へも引かぬ黄泉の泥

三・一一死者に添ひ伏す泥天使

春の泥しづかにまなこ見開かる

剥製の眼窩を埋め春の泥

春泥の波打ちて嬰(やや)産みにけり

春の泥抱起すたび違ふ顔

ふきのたう賽の河原の泥童(わらは)

三月を犬転げきて泥吐きぬ

雛まつり泥の乾かぬ開かずの間

泥のうへ花曼荼羅となりにけり

「雪沙漠」

泥染みの形見の浴衣風が着る

まづ雪が弾く再生の泥ピアノ

仔猫クロ泥の胎より生れけり

「縄文ヴィーナス」

春泥に顔を突込みアンネの死

第六章の「縄文のヴィーナス」では震災詠を離れてアウシュビッツなどの紀行の句が収められている。「アンネ」の死を、東日本大震災の「泥」の重みをもって表現している。

「蟬氷」

泥に胸圧(お)されて覚むる三日かな

死なば泥三月十日十一日

まづ泥を吐ききりて咲く椿かな

また春が来るのか泥に沈むのか

降りつづくこのしら雪も泥なりき

津波が退いた後は見分けもつかぬ一面の「泥色」だったという。

照井翠独りではなく、被災者にとっては、この「泥色」が喪失と慟哭の想いと分かち難く結びついていることが推察できる。

だからこそ読者は、「泥天使」という言葉が被災者の心の中で、ある種の「浄化」「昇華」の「祈り」の言葉と転化してゆく様を、この句群に見る思いに誘われる。

この色を被災地ではないところに住み暮す私は共有していない。

ここにも被災地と人の真実に対しての、私たちとの断絶がある。

そこに私たちは目を凝らさなければならないだろう。

『龍宮』以後、照井翠の句業における「祈り」は、どのように深化、変容していったのか。「祈り」を感じる句を以下に摘録して鑑賞してみよう。

「泥天使」

三月の君は何処にもゐないがゐる

佇めば誰もが墓標春の海

海からも海へも桜散りにけり

『龍宮』の句のようなインパクトのある「慟哭」「鎮魂」の「祈り」ではなく、深く内面化されてゆく響きが加わっているのを感じる句だ。

一句目は不在という「喪失」ではなく、人の心の中でより「君」という存在が確かなものへと変化してきている表現だ。

「龍の髭」

北上は桜の渦となりにけり

朴の花天を相手の愉しさよ

病み夏蚕見えざる糸を吐きにけり

天空へ熱沙擦りゆく祈りかな

慟哭と喪失の感情は視線を俯かせるが、これらの句から視線が上向きになってきているのを感じる。

「雪沙漠」

夏椿散りて亡骸無き浜辺

螢(ほうたる)や握りしめゐて喪ふ手

青山背木に生るやうに逝きし人

ひとりづつ呼ばるるやうに海霧(じり)に消ゆ

空蟬の手足外してやりにけり

よちよちと来て向日葵を透き抜くる

生きてゐて死んでゐてする踊かな

夏の星耳澄ましゐてどれも声

露草の澄みゆくなかに遺さるる

咲けぬとも咲ききりしとも朝顔は

霧がなあ霧が海這ひ魂(たま)呼ぶよ

さへづりや黄泉より木霊返りくる

卒業し大海原を往くといふ

泥色一色だった外界が彩りを帯びてきている。内面的な外界の色を作者が取り戻しつつあることを感じさせる句群だ。死者たち、行方不明者という「仮死」者たちが、その景色の中に鮮やかに「遍在」し始めた表現のように感じる。

「巴里祭」

陰(ほと)深くくれなゐ兆す桜かな

死ぬといふひとつ愉しみ桜の夜

遠蛙待ちも待たせもしない人

あなたから成るしら露もこの霧も

死に対する想念の深まりがないと、このような句は詠めないのではないか。

「群青列車」

紫陽花やあの人のゐる青世界

月見草死者のその後を祈りをり

海を発つ群青列車流れ星

別々に流されて逢ふ天の川

しら露のどのひと粒に君は棲む

虎落笛あらゆる声となりにけり

桜咲く死を最上の友として

たましひも尻据ゑて見る桜かな

屍より管伸びきたる浮葉かな

ややありて海を容れゆく白日傘

蜩や海ひと粒の涙なる

死者に死を返しつつ解く踊かな

章題の「群青列車」は趣がある言葉だ。おそらく夜行寝台列車の総称ブルートレインに因む言葉だろうが、作者の心の中を走る、冥界と現世を貫き走る魂の喩でもあるのではないだろうか。句も内面的な深まりを増して、それと比例するように「死者」たちのが「たましい」としての実在性を輝かせ始めているように感じる。

「蟬氷」

たましひの褥(しとね)や蟬の羽根氷

白鳥の声を引き取り死者のこゑ

春の濤(なみ)千度に一度君のこゑ

まだ誰もなし得ていない地点への、俳句という言葉による到達地点がここにある。

東日本大震災を、そしてその厖大な死と喪失体験の哀しみを、ここまで内面化できた俳人はそう多くはないはずだ。

死は彼岸にあるのではなく、今を生きる私たちの中にあり、私たちを内部から勁く生かす力そのものである。

Ⅲ 絶望に咲く華

広域に亘る激甚災害や厄災などに襲われると、世間に流通する言葉が浮足立ち、質量感を喪失して希薄化する。

人々が口を揃えて、励ましや連帯や、根拠のない明日への希望、夢などを語り出すのだ。

だがそんな薄っぺらな言葉の未来に咲く花などあったためしがない。

そんなところには、ある部分だけが奇妙に肥大した歪な畸形の花が咲き乱れるだけだ。

東日本大震災後の、この九年間がまさにそうだった。

そして今、ウイルス感染症の席巻という地球規模の厄災が人類の前に立ちふさがっている。

実体のある質量感に満ちた言葉で、この九年間を被災地に在って見つめ、俳句の言葉を紡いできた照井翠は、そんな空疎な言葉で希望を語ったりしない。

その逆の、しっかりと「言葉を失って絶望する」ことをしてきたのだ。

本当の心の花は、そんな「絶望」の中にしか咲かないことを、以下の「祈り」の俳句の言葉で彫琢している。

滅亡の文明ほどに土盛らる 「群青列車」

経済的「土盛り」的な「復興」に「滅亡の文明」の姿を見、それをこのように詠む照井翠は、最終章「滅びの春」に、人類の未来に立ち込める暗雲を凝視し、その滅びを予感する句群を置いて、巻を閉じている。

肺白く芽吹き人類滅亡す

信じ来しものみな捨てし桜かな

告別も哀悼もなき桜かな

人間の来ぬやう春を刈りにけり

滅びゆく種として八十八夜寒

絶滅も進化メタセコイアの芽

蛇苺つひに変容できぬ民

前兆の火球裂きゆく夏の闇

照井翠といっしょに原点に返り、しっかりと「言葉を失って絶望」する追体験をして、そこから言葉を立ち上げ直すことを、深く示唆される思いがした句集であった。

―了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?