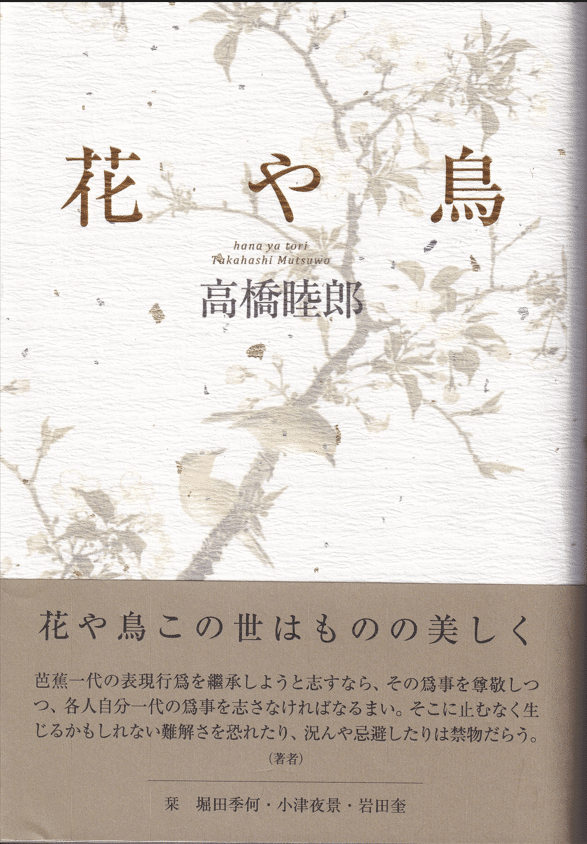

高橋睦郎句集『花や鳥』をめぐって

高橋陸郎の新句集『花や鳥』が二〇二四年二月四日、「ふらんす堂」から上梓された。

句集『十年』(二〇一七年)に次ぐ句集である。

序句に、

花や鳥この世はものの美しく

とある。この句集の主題は「老い」のようだ。それは次の句に読み取れる。

小鳥來よ伸びしろのある晩年に

老いて尚、新境地を拓かんとする意思表明のようだ。

また芭蕉のことばを引いて、自らの俳句観を次のように述べている。

「少(わか)く俳句なるものに出會ひ、七十餘年付き合つてきて言へることは、俳句はこれこれの詩・しかじかの文藝である、と規定または言擧げすることの虛しさだ。」

「芭蕉は敢へて俳諧の定義も、發句の定義も積極的にはしなかつたやうに思ふ。」

「今日おこなはれてゐる俳句の原型を作つたのは、いふまでもなく芭蕉」

「芭蕉一代の表現行爲を繼承しようと志すなら、その爲事を尊敬しつつ、各人自分一代の爲事を志さなければなるまい」

芭蕉の「古人の跡(あと)をもとめず、古人の求めたる所をもとめよ」を心に刻み、「自分一代の爲事」を成し遂げてきた高橋睦郎の自負のこもったことばだろう。

そして跋の掉尾に添えられている句が次である。

山や水有情󠄁無情󠄁や皆覺む

この国のいにしえのことばの文化と切れた韻文表現の未来は、痩せてゆくばかりだ。それを踏まえて構築されてこその豊穣世界だという、高橋睦郎の俳句観を聞く思いがする。

句集に添付された「栞」に、堀田季何、小津夜景、岩田奎が寄稿している。

堀田季何は、

「睦郎は、伸びしろを信じ、生き、詠い続ける。習うべき手本がある自由も、手本に縛られない自由もある。難解さを恐れずと、跋で示した覚悟は、定家の達磨歌ならぬ達磨俳諧を自ら起こすくらいの気概であろう」

と述べている。

岩田奎は「俊敏を窮めつくすのが若者の特権ならば、その対極にあるのは伸びやかな蕩尽であろう。永田耕衣〈少年や六十年後の春の如し〉の景を枯野に据え、少年ではなく老人の内にこそ春を看取した己が青年期の読解(『銀花』一九七一・九)を思いかえしながら、この老大人は次なる詩嚢を張りつめさせているのだろうか」

と述べている。

この句集の鑑賞批評については、堀田季何が優れた範を「栞」で示している。

堀田の解説と評をなぞって、この句集世界の一端を紹介する。

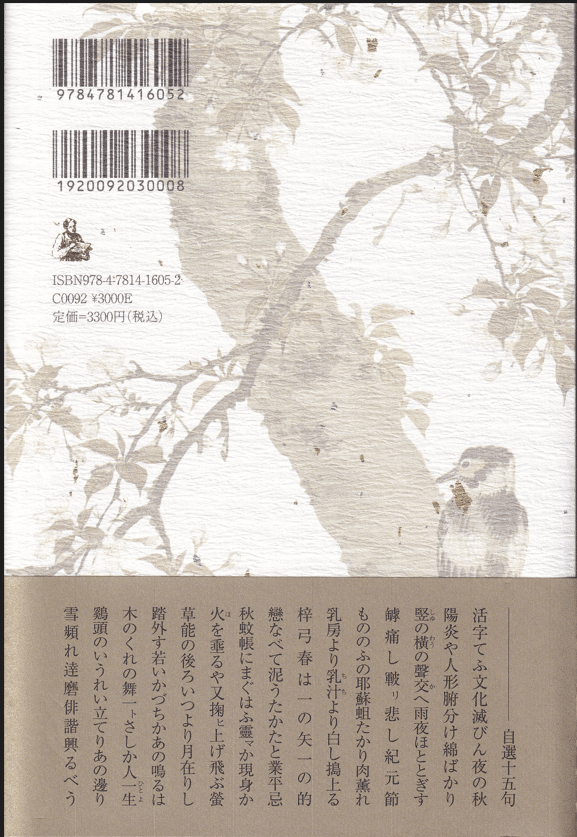

小鳥來よ伸びしろのある晩年に

雪の香の立つまで生きん志

雪頻れ達磨俳諧興るべう

「難解さを恐れず」と跋に書かれているように、そして堀田季何が解説するごとく「定家の達磨歌ならぬ達磨俳諧を自ら起こすくらいの気概」を感じる句である。

Mitochondrial Eveがわが家祖草霞む

我が記憶こそ汝が來世芋殻焚く

僕死んだ見て見て見てよ憂國忌

この三句にも堀田季何が見事な解説をしている。

「これらの大胆な句には驚きがある。過去と現在と未来の不思議な仕組みを見ているようだ。記憶によって、死者は未来に生きる。考えてみれば、睦郎は、常に古と今を重ねてきた。古とは、死者であり、古典であり、それらの言葉や技や遊びである」

竝寝て汝が初㝱に入得ずよ

赤壁ノ賦に前後あり後の月

これも堀田季何の解説を紹介しておこう。

※

一句目は、〈白げしにはねもぐ蝶の形見哉 芭蕉〉及びその背景にある胡蝶の夢と通じる。真の恋人は、夢でも結ばれるべきなのだ。二句目、序詞のように下五を引き出す和歌の技を俳句に導入する点も、赤壁という三国時代の古戦場、つまり古を想った詩人・蘇東坡を想う睦郎を「後の後」の形で出している点も、赤壁に月が出ていると思わせる点も、古と今の接点であろう。

※

津や浦や原子爐古び春古ぶ

太郎も花子も絶滅危惧種こどもの日

この二句についても堀田季何は次のように述べている。

※

今というものはすぐに古びる。原子炉と春といえば、東日本大震災が思い浮かぶ。太郎や花子は、昭和期に人名の例としてよく使われただけでなく、戦時中や戦後、象たちに付けられていた名でもある。今というもの、という書き方をしたが、睦郎にとっての「もの」とは、抽象も具象も、古も今も、夢も現も、虚も実も含む。物のときも者のときもある。

※

日本語の「もの」ということばの使われた方には、歴史がある。

俳句はその歴史性を負う「もの」を詠む文芸である。

これを知らぬ「現代俳人」は、奇妙にズレた観点から「主観」だの「客観」だの、「写生」だの「情意」だのと喧しく論じ立てているが、日本語の詩歌はそのような二項対立観念以前の、全にして一、一にして全なる包一的な「もののみかた」をする「ことだま」文化の延長にある。それは彼我を超越し、そして虚と実、時制(現在過去未来)さえ包一する。

堀田季何もそのことを踏まえて、次の二句などで見事に指摘している。

ものの見えたる光忽ち水暮るる

花や鳥この世はものの美しく

以下は堀田の論述である。

※

「もの」は、右二句に現れる。どちらも睦郎という詩人の創作姿勢そのものであり、本集の本質である。一句目は、『三冊子』の「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中にいひとむべし」を踏まえる。二句目は、本集全体を示す序句であり、画題の花鳥でなく、『万葉集』巻第十五所収の中臣宅守による贈答歌の註「寄花鳥陳思作歌」を思い起こさせる。「この世」であの世を引き出す。花も鳥も、「もの」として、虚であり実でもある。さらに言えば、『古今和歌集』真名序の記述「至有好色之家、以此為花鳥之使」とも通じる。エロースは、人に限らず、森羅万象が森羅万象に恋することで、一切が消滅流転する。

※

以上、ほとんど堀田季何の評の引用による紹介文になってしまったが、一つだけわたしの感想を添えておこう。

文学の作者はだれか、という古典的にして哲学的なことについて。

この問題について真っ先に思い浮かぶのは哲学者のロラン・バルトである。

特に『物語の構造分析』(花輪光訳 みすず書房一九七九年刊)で彼が論じている「作者の死」である。

「物語はまさに人類の歴史とともに始まるのだ。物語をもたない民族はどこにも存在せず、また決して存在しなかった。あらゆる社会階級、あらゆる人間集団がそれぞれの物語をもち、しかもそれらの物語はたいていの場合、異質の文化、いやさらに相反する文化の人々によってさえ等しく賞味されてきた。物語は、良い文学も悪い文学も差別しない。物語は人生と同じように、民族を越え、歴史を越え、文化を越えて存在する」

と述べるバルトが批判したのは、作品の「意味」を、作者の人格や思想に帰着させようとする近代的な作者観である。

バルトによれば中世の書き手は過去の文献を集めて編纂し注釈を加えることをしたのであり、近代的な意味での「作者」ではなかった。

日本の「古典」文芸の「ものかたり」の作者は、いわば共同幻想的な集合無意識的、非人称的な「かたり手」だった。バルトの指摘と近似値にある文芸ではないか。

たとえば、石牟礼道子の『苦海浄土』が文学として優れているのは、民びとの「かたり」に憑依し、そこで生きている人の命の真実の姿を「かたり」得ているからである。それは近代的な「作者」による近代小説の手法では表現が困難な世界である。

同じように、高橋睦郎の俳句も、日本人の古来の「うたごころ」のあり方の中で詠われているといえよう。

そういう意味で、この『花や鳥』という句集を著わしたのは高橋睦郎だが、その内容の「作者」ではない、ということだ。

この場合の「作者」とは、今風にいえば「表現主体」ということになるが、わたしが今のべているのは、日本古来のものがたりや詩歌の「かたり手」という意味の非人称的、集合無意識的な憑依的「かたり手」のことである。

日本の古典のものがたりや詩歌は口誦によって「かたられる」ものであり、日本人の精神の中に豊穣に蓄積された「ことば」が「かたる」のであって、西洋文学がいうような「作者が創作的に記述する」ものとは異質のものだ。

西洋文学的な作者の概念とは相容れない、非人称的、非在的な情念が「かたる」のが、日本古来のものがたりであり、詩歌なのである。

現在はそのような認識が失われている。

『花や鳥』にはその喪われた世界が息づいているのを感じる。

堀田季何が指摘する「もの」の不可分の全一性、表現方法でいえば、「かたり」の霊性、つまり非人称的、非在的な精神活動による「かたり」の世界。

近代文芸以降の文芸が「自己表現世界」と見做され始めてから、現実の非文芸的な生もの的な「リアリティ」が幅を利かせて、たかだか「今」を生きる視野しかもたない「作者」としての俳人と、粗製乱造される俳句作品が世に溢れるようになった。

日本の「うたごころ」そのものに憑依した、ことばの霊媒師「高橋睦郎」によって「かたられた」のが、この『花や鳥』であり、そう呼べることが可能なまでのことば世界を著わし得ている句集である。

くどいようだが、もう一度述べる。

『花の鳥』を著わしたのは高橋睦郎であるが、彼はその「作者」ではない。

近代的な作者の位置で俳句を詠んでいないから、ことばが上滑りせず、歴史的な厚みのある、精神的な迫真性を獲得しているのだ。

このことを理解できる人が、どのくらい居るのか危ぶみつつ擱筆する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?