根源的詩歌魂の探究――野木桃花句集考

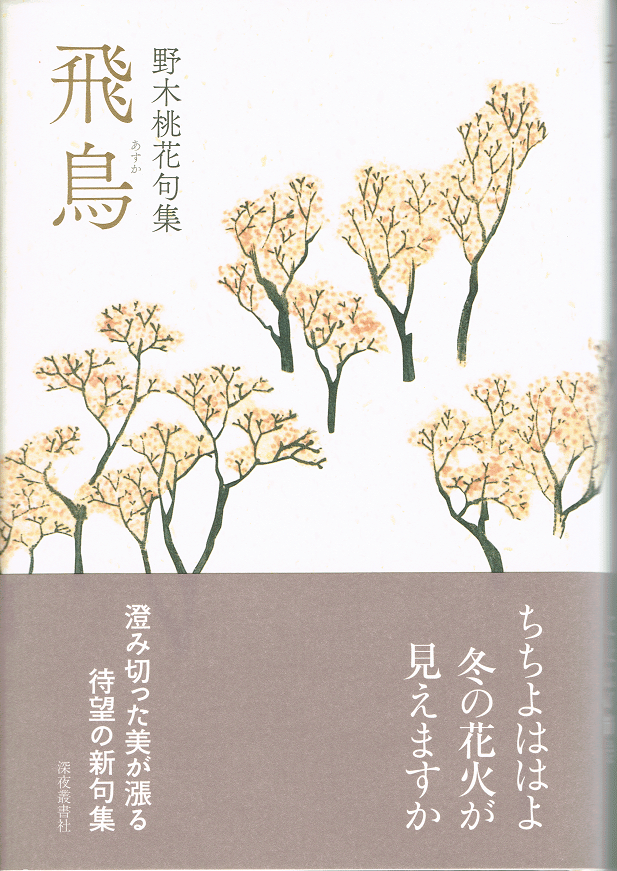

1 漣の美学――句集『飛鳥』考 (深夜叢書社2018年4月刊)

従心の一日過ぎ行く蝸牛

七十路へ素顔の一歩涼新た

この二句は野木桃花氏ご自身の齢をしみじみと噛みしめるように詠まれた句だろう。一句目上五の「従心」とは、「論語」為政の「七十にして心の欲するところに従えども矩 (のり) をこえず」から、年齢の七十歳を指す言葉だ。この下五の「蝸牛」との取り合わせや、二句目の「素顔の一歩」「涼新た」の措辞は、力んだような作句技量の痕跡を感じさせない、自然で研ぎ澄まされた「技」と「心」が潜んでいる。

この二句を心の中で唱えていると、ことばたちが心に溶融してゆき、「一日」と「一歩」の余韻だけが残ることに気が付く。先ほど「しみじみと」ということばを使ったが、その思いの深さは、この語韻に起因するものだということが体感的に伝わってくる。

この「一日」「一歩」が平穏な日常を育む平和の最重要元素である。平常心であることの「冴え」である。声高に反戦を叫ぶ沸騰型言語と精神はその対極にある。そこでは言葉が表層化し、命と暮らしの実感的実体と遊離して、空疎化するばかりである。平和の真の敵はそんなスローガン言語と精神である。

『飛鳥』に収録された野木桃花俳句は、そんな社会的な流通言語と荒廃した精神とは正反対の、太古より自然物の芯の辺りで育まれてきたような静謐な心的世界に満ちている。

滝涸るる寡黙の人をまなかひに

静かな木しずかに暮るる青山河

定位置に轆轤の古ぶ遅日かな

沈思黙考水引草の紅と白

総身に春の鼓動を土踏まず

囀を浴びてひとりの持ち時間

火に仕へ水に仕へて昭和の日

今生の一隅照らす野路の菊

これらの句を読むとき、読者は心が平らかに鎮まり、穏やかな至福感のようなものに包まれるだろう。こんな心境でいられたら、人と諍いを起こしたいとは思わない筈だ。それが平和というものの基本元素である。

新涼や素肌になじむ母のもの

寒禽の疎林五感を呼び覚ます

木陰なき墓ふり返りふり返る

大寒や晩節の席譲り合ふ

磨ぎ汁の濁りをこぼす夕桜

体内の水がこぽりと木下闇

傷深き俎板洗ふ薺粥

加速するわたしの時間桐の花

児の描く曲線直線海開き

掻き揚げに野菜たつぷり雷兆す

水母浮く言葉の海を漂へり

薄氷やぷかりぷかりと余力あり

居心地の良き距離に夫さくら咲く

身の丈のくらしになじみ心太

煮炊きする一日の暮らし敬老日

白線の内側に立つ初時雨

未完の稿胸に花野をさまよへり

心の水面が穏やかに鎮まっていなければ、このような美しい漣の紋を造形することは不可能だ。この句集に満ちているのは、そんな美しい「漣の美学」である。荒れた波は空の青さを映すことはない。

心の水鏡は、時には次のような幻想的な光景を映し出す。

千羽鶴みんな翔び立ち星祭

背中には見えない翼初御空

凍蝶の手よりたつとき光負ふ

ときには社会のささくれを一瞥することもある。

被災地の本音をぽつり夕桜

世の隅に語る悲史あり落椿

対岸の不毛な論争いわし雲

だが、なんと言っても、野木桃花俳句の真骨頂は、次のような自然詠とシンクロするときの繊細で平らかな心的造形俳句だろう。

冬の蝶小さき花も日を得たり

春雪の解くる早さに野の起伏

早春の光となりぬひと雫

うぐいすに呼吸をほつと整ふる

まんさくの百花ほどけて雨催ひ

ほつほつと丈の揃はぬつくしんぼ

磯蟹の爪小刻みに音こぼす

七星の一つ傷つく天道虫

ありなしの風に遊べる小判草

みづうみへ影の乱るるこぼれ萩

この畦の主役脇役あかのまま

鰤大根あとは余熱の小半日

裸木の枝のこみあふ風の沙汰

「一日」「一歩」を慈しみ、丁寧に生きる姿勢が、その心に無限に、平らかに広がる美しい水面を生み出す。そこから立ち上がる「漣の美学」によって、本句集の副主題である「平和の書」的主題が、命のかけがえのなさを伴って描き出されるのである。

(以上、句集『飛鳥』栞の拙文の全文)

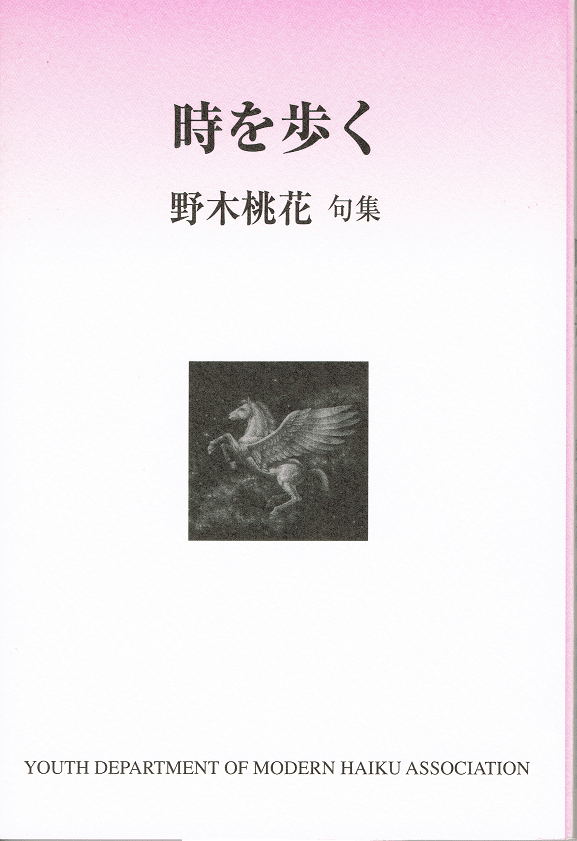

2 豊かに耕す心の風土――句集『時を歩く』考

(現代俳句協会青年部平成十五年八月刊)

句集『飛鳥』の鑑賞の項で、私はこう述べた。

「太古より自然物の芯の辺りで育まれてきたような静謐な心的世界」

その独特の視座を持つ作風は、句集『飛鳥』の上梓から遡ること十五年前、二〇〇三年に上梓された句集『時を歩く』に於いて確立されていたようだ。

句集『時を歩く』には、その文章だけで小冊子として独立出版してもいいような充実した「あとがきにかえて」が収録されている。なんと敬愛する芭蕉の「吉野行」と、精神的同行をするような構成で書かれた俳文集である。

その結びで野木氏はこう書いている。

※ ※

「あとがき」にかえて「吉野」の紀行文を「俳句四季」より転載してみましたが、みんな生涯の一句に出合うための助走にすぎません。(略)これからも自分探しの旅を続けていきたいと思います。

※ ※

この文が書かれてから十五年の歳月が経っている。

つまりこのたび上梓された句集『飛鳥』は、野木氏のその「思い」の結実でもあったことを、この一つ前の句集『時を歩く』で、私たちは知るのだ。

ちなみに、野木氏は二十歳の頃、「あすか」の創刊者で主宰の名取思郷(1924~1994)に師事、一九八九年には「あすか」賞を受賞している。思郷亡き後の「あすか」を一九九四年に継承し、以来ずっと「あすか」を率いてきた主宰でもある。

句集『時を歩く』の「あとがきにかえて」という俳文集について、齋藤愼爾氏が句集『飛鳥』の栞に「「吉野幻視行―芭蕉・野木桃花・前登志夫」と題した評文を寄せて、賞賛している。

私の拙い文によりも遥かに格調高く、その真髄を捉えているので、抜粋引用させていただく。

※ ※

「いま私は憧れの𠮷野の山に分け入っている」―こんな一節にも野木氏の詩心が昂ぶっていることが見て取れる。「桜の精の悪戯か、私の心はどんどん自由になり言葉が溢れる」と独白しつつ記される句が、いずれも素晴らしい。芭蕉の𠮷野吟と並べても引けを取らないと、ちょっと言ってみたくなる。論より証拠を示そう。

露とくとく心みに浮世すゝがばや 芭蕉

はなびらを追ふ花びらの扉が開いて 桃花

春雨のこしたにつたふ清水哉 芭蕉

胎内にはなびらやどす夕べかな 桃花

ほととぎす大竹藪をもる月夜 芭蕉

深く深く大地のありぬ夜のさくら 桃花

桜さくら虚空にしだれざくらかな 桃花

入口も出口もなくて花の山 桃花

他にも「花びらの犇めきあへる疲れかな」「花影の一枚めくり奧千本」など佳作が続く。私のベスト3は「はなびらを追ふ花びらの扉が開いて」「桜さくら虚空にしだれざくらかな」「深く深く大地のありぬ夜のさくら」だ。

(略 齋藤愼爾氏はこの後、坂口安吾の『桜の森の満開の下』の衝撃、そして前登志夫の短歌精神を引き、次のように述べている)

異界としての𠮷野からこの世の存在を照射して宇宙と交感した現代歌人の雄である。(略)

芭蕉、桃花、登志夫の三作品に共通しているのは、「桜の森の満開の下」の「冷たい虚空がはりつめているばかり」の場所に、人間の「孤独」を凝視していることだろう。三人が垣間見せる人間存在の切なさ、かなしさ、澄み切った美、虚無の極限。なかでも野木桃花氏のように満開の桜の、眼も眩むような異界に分け入ることを、「花びらの扉が開いて」と具象化してみせた文学者がかつていただろうか。

しかも花の眩暈に盲いているかと思いきや、「深く深く大地」=「道なきみち」のあることを苦く認識しておられる。現し身は現世に、この地上に繋留されているのだ。(以下、略)

※ ※

俳句目利きの齋藤愼爾氏にここまで解題されると、もう私に付け加えることは何もないが、私のベスト3を揚げて、その理由を付記しておきたい。

胎内にはなびらやどす夕べかな

深く深く大地のありぬ夜のさくら

入口も出口もなくて花の山

齋藤氏のベスト3とほぼ重なってしまうが、私の賞賛の観点は齋藤氏とは少し違う。繰り返しになるが、句集『飛鳥』で書いた野木俳句の本質として、私は先にこう書いた。

「太古より自然物の芯の辺りで育まれてきたような静謐な心的世界」。

野木氏独自の、この生涯の文学的主題はどうやって育まれたのだろうという問いの答えが、この三句に表れている。そのことが私の賞賛の理由である。

野木氏の表現方法は有季定型で旧仮名遣いである。見かけは伝統俳句派と同じで、重要テーマに自然との交感があり、一見、伝統俳句派の俳句と見紛うところだ。だが、野木桃花氏は現代俳句協会所属のれっきとした現代俳句派の俳人である。では、野木桃花氏の俳句は、伝統俳句派の作品と、どこが違うのか、という重要な問いを設定すれば、野木桃花俳句の優れた特質が浮かび上がってくる。その答えを示すのに、この三句が適している。

虚子以来の伝統俳句派の花鳥風月詠は、自然の観察者の位置から動こうとはしない。そして自分だけの心に湧くある感慨を「写生」した対象に仮託する詠法である。その「わたくし性」にべったり貼り付いた詠法は、自己完結的で息苦しく、それ以上の広がりを持つ可能性を自分で閉じてしまっているのだ。

そのような詠法では、普遍的な文学的主題を持つ野木桃花俳句作品を生み出すことは不可能である。

「胎内にはなびらやどす」とは決して伝統俳句派には詠めない。こういう句を成立させ得る視座が欠落した「わたくし性」に貼り付いたままだからだ。

野木桃花俳句はそこを軽々と超越し、「胎内にはなびらやどす」かのように、高次の文学的主題を心身に宿して表出する。

「深く深く大地のありぬ」という措辞に、先刻から私が述べている「太古より自然物の芯の辺りで育まれてきたような静謐な心的世界」の造形を意思する視座が明瞭に読み取れる。こういう視座は自己完結している伝統俳句派の俳句には決して現れない。

野木桃花俳句世界が、伝統俳句派的に「わたしく性」にこだわって自然を「鑑賞」してるのではないことが、「入口も出口もなくて花の山」という詠法にも明示されている。「わたくし性」を離脱した野木桃花俳句の「表現主体」である「作者」は、「花の山」という命の現場の渦中にいる。だから「入口も出口も」ないのだ。吉野の桜を「鑑賞」しているのではない。伝統俳句派のように自分の小さな感慨をそこに仮託しているのでもはない。

これは、吉野の桜の季節の中を生きて行為している俳句である。

伝統俳句派の自然詠が、形式化してしまった様式詠で閉じていて、読者になんの感慨も呼び起こさないのに対して、野木桃花俳句の自然詠は、本来、日本の詩歌が持っていた、自然の中の命の根源的な戦きや、沸き上がる切実な情念という伝統的な美意識に立ち帰り、読者を心の底から共感の渦に巻き込む力を備えている。

だが、表面的にはそんなに力んでいる素振りも見せず、言葉遣いが制御されて、句全体の立ち姿がこれぞ日本の詩歌の美だと驚嘆させる、巧みな技が秘められている。そういうもっとも「現代俳句」らしい現代俳句である。

季語が死語化しつつある。明治以来、特に戦後の高度経済成長で、季語の母体である自然そのものが破壊され、その中で生きる人間の命さえ粗末に扱われている現在、このような根源的詩歌魂に基づく自然詠こそが、現代を撃つ社会性を備えた俳句であることを、声を大にして主張しておきたい。

吉野吟の中で私が魅かれる別の句も揚げておこう。

花食うてさくらの下の死を思ふ

八方へ花びら庵の道を問ふ

花影の一枚めくり奧千本

西行の面影を追う芭蕉の思念を胸に、芭蕉が辿った吉野の道を歌枕として句を詠み進む。この分厚い歴史感覚こそ、本来の日本的自然詠ではなかったか。そんなことを自省させられる野木桃花版「吉野吟」である。

句集『時を歩く』の最初の章は「奥の細道逍遥 五十八句」である。この章も芭蕉の旅程の「歌枕」を、野木氏自身の詠題として引き受ける句吟の旅の記録である。

すばらしい句ばかりだが、特に印象に残った句を揚げておこう。

旅心ふつふつ桃の咲く日和 旅立

はなびらの日屑まみれにみちのくへ 千住

行く春のやはらかき声持ち歩く 草加

「ふつふつ」「日屑まみれ」「やはらかき声持ち歩く」、この措辞はとても自然だ。だがなかなかこうは詠めない技の冴を感じる。

周知のごとく草加の場面での芭蕉の句は「行春や鳥啼魚の目は泪」である。惜春の情を芭蕉は生き物たちの泪に喩えたが、野木桃花氏は「声」に表れるやさしさを掬い取る。春を惜しむという季節的限定を突き抜けて、命を刻む一瞬一瞬を丁寧に生きる心のありようを「やわらかき声持ち歩く」と詠む。この誰の追従も許さぬ独創的な表現の領域。この章にはそんな超絶技が散りばめられている。いや、この句集全体に。

熱心に俳句に取り組む人なら、全行程は無理かも知れないが、そのいくつかの場所と、芭蕉の句には親しんでいるはずだ。句の下に添えられた地名から、ああ芭蕉がこう詠んだ場所で、野木氏はこう詠んだのだと追体験ができる。だが、なかなか「こうは詠めるものではない」と実感する筈だ。

直ぐ道の風まさおなる夏野かな 那須野

寺の風鈴一鳴り鬼女を呼び寄せる 黒塚

黒塚の句は芭蕉にはなく、野木桃花氏がその空白に置いた句である。この章はこのようにして、単に芭蕉の句だけを追ったのではなく、その行程に野木氏独自の句を一輪の花を手向けるように添えているのだ。謡曲『黒塚』(観世流では『安達ケ原』)で名高い場所で、平兼盛の歌「みちのくの安達の原の黒塚に鬼こもれりといふはまことか」に因む歌枕である。野木氏は「風鈴の一鳴り」によって「鬼女」の魂が蘇生するような鬼気迫る句を寄せている。

夏雲の膨らむさきに千々の島 松島

松島も芭蕉の句はなく、曾良の句だけが記されている。野木氏は力漲る夏の景を添えている。

須弥壇を排し若葉をふりかぶる 平泉

芭蕉が「五月雨の降のこしてや光堂」「夏草や兵どもが夢の跡」の二句を詠んだ場所で、野木氏はこの句を置いている。須弥山を模した「須弥壇」は堂内に仏像を安置するために床面より高く設けられた壇で、四角形の他、八角,円形などもある。土製,石製の簡素なものだったが、平安時代以降,堂内が板敷となってからこの「光堂」のように金色荘厳の趣に変化したという。

「若葉をふりかぶる」とは言えそうで言えない表現だ。光堂を含む全景を覆う「若葉」に五月の風の揺れが身体を直撃するような表現である。

山寺に呼べば躓く蟬の声 立石寺

芭蕉がかの有名な「閑さや岩にしみ入蟬の声」と詠んだとされる場所だ。野木氏のこの句を口頭に数回響かせていると、「呼べば躓く」の「ば」の前後に捻じれまたは断絶が仕掛けられていることに気が付く。「躓く」の動作主体が「私」から引き剥がされてゆく。そして山寺を含む全景が「躓き」よろけている景が浮上してくる。「蝉」が断絶した個としての生命体であることを止め、この大地全体を揺する生命の音響の中に置かれている、そんなふうに、この句の秘密が解けてくる気がする。

旅はいよいよ終盤。終点大垣の手前の敦賀は種(いろ)の浜。芭蕉がその小さな浜の侘しい法花寺で酒をあたためて夕暮の寂しさ「感に堪たり」と前書きして次の句を詠んだ場所である。

寂しさや須磨にかちたる浜の秋

浪の間や小貝にまじる萩の塵

芭蕉がそう詠んだ寂しさを野木桃花氏はこう詠んでいる。

燃えやすき冬日を胸にいろの浜 種の浜

「燃えやすき冬日」。感服するほかはない。冬の束の間の没日、短くも血の色の鮮やかさで燃え尽きるように沈む様。寂しいという語を禁句にして寂しさを表す。この言葉の技の冴え。現代俳句はここまで深化しているのだ。

そして終点、大垣。

蛤のふたみにわかれ行秋ぞ

とのみ詠んだ芭蕉。江戸談林派的「わかれ」の措辞で「うまいこと言いはるなあ」というような感想しか湧かないが、野木氏は次の二句を置く。

影を濃く桜紅葉と川燈台 大垣

冬ざくら一句を胸に結びの地 〃

確かに、かの地の川の両岸は桜並木になっていたことを思い出す。そして木製の昔風の川燈台が復元されている。「一句を胸に」の一句はもちろん「蛤の」の芭蕉の句だ。これ以上の故人への手向けの句は他にないだろう。

後の章は平成十二年から十五年までの句が年代順に選句されて納められている。その中から数句を引いておこう。賞賛の理由を句の下にメモしつつ。(平成十二年の分は割愛した)

平成十三年

歳月のことりと音して虫の闇

※「ことりと」が絶妙。

さすらひの音色もありぬ鉦叩

※「さすらひ」に音色をつけて。

百年の眠りのあとの置炬燵

※転寝炬燵に「百年の眠り」を対峙。

どの窓も冬の夕焼け閉ぢ込める

※外の寒気が際立って。

戦世の冬の夕暮赤すぎる

※「夕焼」だったら凡になる処。

テロリスト何処冬木の芽が赤い

※この日本の景色も無縁ではないという社会意識。現代俳句派の証。

平成十四年

日を吸うて吐いて湾岸寒に入る

※「湾岸」の語韻が凄い。

早春の沖を見つづけ鳥になる

※この表現、脱帽。

料峭の影を小さく人住めり

※「料峭」はうすら寒い春風。全身で春待つ心を。

江の島を磨きつづける青葉潮

※だからあの島は錆びないのだ。

月見草灯し子供にある未来

※子供たちへの眼差しが優しく深い。

白樺にもつとも近く母の星

※喩の使い方が尋常でなく深い。

戦ひの狼煙ざわざわ鶏頭花

※「ざわざわ」に胸騒ぎ。ここで「狼煙」の語を使える俳人はいない筈。

天上に野の花を摘む友がおり

※忘却を拒むしなやかな哀悼。

野分して急に減りだす持ち時間

※老いの自覚か。「野分して」に冴。

月光へ一つの席が軋み鳴く

※たぶん死者の席。不在に刻む永遠。

平成十五年

すきのない今日の青空梅二月

※時空が濃密化するのも老いの喩か。

放電の空の青さよ梅三分

※風景が眩しい。命の輝きの喩。

星を生む乙字忌の空思郷の空

※大須賀乙字の新傾向俳句運動の系譜に連なる魂の弔辞。『時を歩く』の結びの句として感慨深い。

このような日本古来の本質的自然詠への探求の旅を経て、新句集『飛鳥』の「漣の美学」は完成の域に達したのだと思われる。

―了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?