高橋修宏の俳句表現をめぐって Ⅲ 第二句集『蜜楼』―濃密化・エロス・崩壊感

1 濃密化するエロスと崩壊感

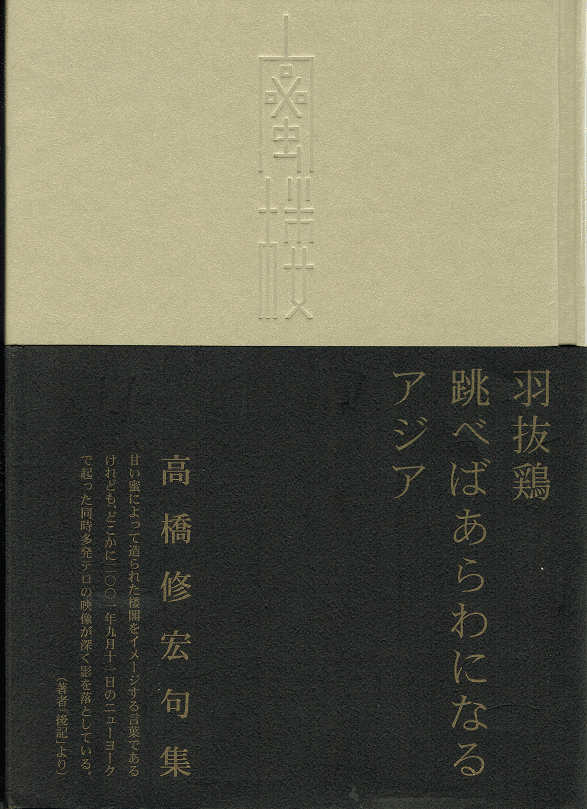

句集の表紙を飾るのはアジア像の句である。

羽抜鶏跳べばあらわになるアジア

この「アジア」は「羽抜鶏」という言葉の間抜けなほどの素っ裸性、「あらわになる」という隠しきれない本質性を感じさせる言葉と溶接されることで、因習的な肉感性を濃厚に纏って『蜜楼』に再登場している。

言葉が肉感的なエロスを纏う具象としての強度を増してきているということか。ちなみに「羽抜鶏」という語は別の句では次のように使われている。

まうしろは平安なりし羽抜鶏

もともとは夏の季語で、羽毛が抜け変わる頃の鳥、または羽毛が抜け落ちた鳥のこと。掲句では上五の「まうしろ」が効いていて、その後方不注意の無防備さがあらわだ。作者がアジアに抱いている心象だろう。

また日本文化を特権視する史観を、さらに相対化する主題性が、より前面で出てきているように感じられる。

牡丹鍋湯気のむこうはユーラシア

「牡丹鍋」は、猪肉を用いた日本の鍋料理である。猪鍋(ししなべ)とも呼ばれ、猪肉は縄文時代からよく食べられていた食材である。それに「ユーラシア」という、元々、地球規模のプレート移動による、「ユーラシア」大陸の一部であった日本列島の原郷が見えるという視座を持ってくるところに、こうこがく自然史的な視座さえも窺い知ることができる。

このように代表的な主題性にユーラシア、アジアなどがあり、その他に国家、天皇などがあるが、『夷狄』ではどこか概念的な傾向がみられたが、この『蜜楼』では特に天皇が抽象化されることを拒むような具象性、さらに肉感性を纏って登場している。

蛇苺ここに国家のはじまれり

尾の見えてすめらみことの更衣

おおきみのかたちとなりぬなめくじら

ちちろ鳴く闇に天皇機関説

行幸の枯野に伏せしはらわたよ

すめらぎのすきまだらけの芒かな

在りて無き桜の国の陛下かな

まいまいとなる直前の帝かな

なめくじり万世一系たどりたる

国家も天皇も『夷狄』のときより肉感的な語群で包囲するように置かれている。言葉が因習性と実在性を帯びて語り始めたという変化が、この第二句集『蜜楼』で起きているのではないか。

天皇を神聖なものと看做す既存の文脈ではなく、一個の生命体としての身体性を纏う次元に置くことで、私たちが無意識に縛られている天皇というせいいきいしき禁忌、その聖性に揺さぶりをかけているかのようだ。

この作句法と天皇のことについて思いを巡らせると、加藤典洋の『可能性としての戦後以後』(岩波書店一九九九年三月刊 二〇二〇年四月に現代文庫化)の主旨を想起する。

「敗戦後論」で戦後の思想空間をラディカルに解体した著者が、戦後的精神の再生に向けて新たな構築を開始した評論集で、「戦後」さえ知らない戦後以後という時代を生きる私たちの思想的可能性はどこにあるのかを問うている。

その中で加藤は日本文化の成立を論じることが、亡霊としての天皇制を出現させる危険性について指摘している。日本人・日本文化・日の丸・君が代などの「語り」の中に潜在する発想は、天皇制を亡霊として甦生させる危うさを孕んでいるのだ。

加藤が具体的に指摘していることは、例えば特に教育の場などで古代史の天皇中心史観(新たな皇国史観)で歴史が語られ、天皇制と不可分の元号の生活レベルまでの浸透、文脈、さらに語りのことである。

本稿で先に述べた「既存の文脈」とは、加藤のいうこの「語り」の中で亡霊のごとく蘇生し続けている天皇像のことを指す。私たちはその「語り」の呪縛から脱することができるのだろうか。

高橋修宏俳句は『夷狄』でも、この『蜜楼』でも、その文脈の中に潜行しながらも、その外部へとはみ出すことを志しているようだ。

句集『蜜楼』では天皇が剥き出しの、どこかエロティクでさえある身体性を纏う詩空間に置き直されている。

また『夷狄』は失語性を纏う句集だった。

昼顔の蔓をたどりて失語せり

うまごやし込み合っており失語して

だが、失語という言葉は『蜜楼』では消滅している。

彼は『夷狄』において「自分は語らず言葉に語らせることによって語る」という表現方法に手応えを感じたのではないか。だから第二句集『蜜楼』では、それを強化しようと「言葉」を濃密化、身体的エロス化させる度合いを濃くしてきているのではないだろうか。言葉自身の濃密化が、一句一句の主題性の濃淡として表れていて、一見主題性が希薄なっているかのような俳句が混合され、表現に一本調子ではない多様な味わいさえ生まれている。

失語性を脱却して、フィクショナルな反「語り」と呼びうるものが台頭してきている、といえばいいだろうか。

逃げ水に囲まれている爆心地

崩れゆく螢まみれの摩天楼

まひるまに鮟鱇眠る摩天楼

最初の句の「爆心地」、九・一一の同時多発テロのツインタワー崩壊の跡地は当時「グラウンドゼロ」と呼ばれた。その「爆心地」のイメージを喚起し、世界がゆらゆらと虚像化を伴う崩壊感覚を纏い始めた二十一世紀初頭の原像となる俳句である。

ツインタワーという「摩天楼」が崩壊したのは白昼だったのに、ここで「螢まみれ」の夜の闇に置き直され、そこで働いていた無数の人々の命も「螢」のように一瞬の明滅の中に散っている。「まひるまに」の句は現代文明の象徴のような高層ビルの極端に人工的な、野生性と隔絶した世界のいびつさへの眼差しを感じる。

句集「後記」の作者の声を聞こう。

※

句集名『蜜楼』は、言うまでもなく私の造語である。甘い蜜によって造られた楼閣をイメージする言葉であるけれども、どこかに二○〇一年九月十一日のニューヨークで起こった同時多発テロの映像が深く影を落としているように思う。もちろん、そのことを本集のモチーフとしているわけではないが、二つの高層ビルディングが蜜のように崩れていく映像は、私の中で棘のように安易な解釈を拒んだまま疼きつづけてきた。

※

社会学者はその「解釈」に挑みつづけてきた。

文学者は異化・造形化することでただ問うだけである。

『夷狄』以来の彼の問いは、このように変化しつつ継続している。

句集『蜜楼』の構成は「醜聞」二〇〇五年、「九竅」二〇〇六年(九竅〈きゅうきょう〉は人や哺乳動物の体にある九つの穴のことで、口・両眼・両耳・両鼻孔・尿道口・肛門の総称。九穴、九孔ともいう)、「万歳」二〇〇六年、「美貌」二〇〇七年、「聖餐」二〇〇七年の章で成る。最後の章の「聖餐」とはイエス・キリストの最後の晩餐に由来するキリスト教の儀式・典礼的会食のことで、「エウカリスト」(ユーカリスト)の日本語訳。おもに西方の教派で使われる訳語で、カトリック教会では「聖体祭儀」、「聖体の秘蹟」と呼ばれる。

二〇〇五年から七年の三年間の作品である。

ちなみに二〇〇五年の世相は小泉劇場、想定内(外)、刺客、富裕層、ブログ、萌え〜、などの言葉が流行った年だ。二〇〇六年の世相は品格、格差社会、脳トレ、メタボリックシンドローム、安倍晋三が言い出した美しい国などの言葉が流行った年だ。二〇〇七年の世相は消えた年金、そんなの関係ねぇ、どんだけぇ〜、食品偽装、ネットカフェ難民、猛暑日などの言葉が流行った年である。こうして拾ってみただけでも社会が果てしなく溶融し始め、以後それに歯止めがかからなくなってきたことが判る。

この章題と章立てを見るだけでも、主題性の直接的な表出を隠しながらも企み深き句集であることが覗える。

2 キーワード別表現にみる主題性の検証

『夷狄』のときもそうしたように、『蜜楼』でもキーワード別に分類して、その表現の奥に隠された主題性を探ってみよう。

⑴ アジア・国家・天皇・戦争など

アジアの中の日本を描くためにどうしても「アジア」が必要になるという認識を感じる。考古学に造詣の深い高橋修宏は、日本という国家が始まる以前の始原的視座から、古代国家、近代国家、現代、天皇制、戦争、戦後、そして失われる「戦後」という時代を描きだす。

時代はすでに平成、令和と変遷したが、日本人が歴史的、精神的に積み残した問題は昭和のままだ。

遊ばれて昭和に戻るしゃぼん玉

それを単なるノスタルジーとして美化する心理に揺さぶりをかけている。

苜蓿踏みし者より兵となり

「苜蓿(もくしゅく・うまごやし)」は前漢の武帝のとき、中央アジアに住む匈奴を東西から挟み撃ちにするために月氏国へ派遣された張騫(ちょうけん)が月氏国から持ち帰ったものの中にあった「アルファルファ」のことだ。「苜蓿」は中国名で乾燥地帯である中国北部で、家畜とくに馬の飼料としてその後長く栽培されたもの。掲句はその由来から軍馬、兵というイメージの連鎖もあるのかもしれない。

黄砂降るたびに波立つ石舞台

「石舞台」は石舞台古墳のことだろう。奈良県明日香村にある古墳時代最末期の古墳。元は土を盛りあげて作った墳丘で覆われていたがその土が失われ、巨大な石を用いた横穴式石室が露出している。埋葬者としては蘇我馬子が有力視されている。『日本書紀』の推古天皇三四年(六二六年)五月の条に「大臣薨せぬ。仍りて桃原墓に葬る」とあり、大臣、蘇我馬子を指している。封土が剥がされ、墓が暴かれたのは蘇我氏に対する懲罰ではなかったかとする説もある。掲句の「黄砂」は大陸由来を暗示し、大陸伝来の新しい思想「仏教」で、古来の「神道」派豪族を押さえて権力を手中に収めた一族で、そのままゆけば天皇家の地位も危うくし兼ねない「波立つ」存在なのだ。

鳥兜引けば都の傾ぎけり

猛毒を持つ草を密かに「引いて」いるのは誰か。「都」は中央集権的な場所の象徴だった。その繁栄の底に、ある誰かの呪詛を抱え込んでしまう場所でもあるのだ。

ちちろ鳴く闇に天皇機関説

「ちちろ」は蟋蟀の異名。チチロチチロと聴こえる鳴き声からの俗名だとされる。秋の季語でもある。季語的な詠みでは「糸つむぐ車の下やちちろ鳴く」(『虚子俳句集』昭和二年九月)などがある。

だが掲句は下五に「天皇機関説」を置く。大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で統治権は法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼を得ながら統治権を行使すると説いたもの。憲法学者の美濃部達吉らが主張した学説で天皇主権説などと対立する。美濃部は不敬罪の疑いにより取り調べを受け貴族院議員を辞職。美濃部の著書『憲法撮要』『逐条憲法精義』『日本国憲法ノ基本主義』の三冊は、出版法違反として発禁処分となった。当時の岡田内閣は「所謂天皇機関説は神聖なる我が国体に悖り、その本義を愆るの甚しきものにして厳に之を芟除(さんじょ)せざるべからず。」とする「国体明徴声明」を発表して、天皇機関説を公式に排除しその教授も禁じた。以来「ちちろ鳴く闇に」に放擲されたままだ。

本 句集で天皇像は次のように表現されている。

尾の見えてすめらみことの更衣

狐の化け損ないを指摘して笑うときの言葉に「尾が見ている」という。日本人が永く信じてきている聖性もこのようなものだという俳諧的な哄笑の表現だろうか。

おおきみのかたちとなりぬなめくじら

すめらぎのすきまだらけの芒かな

全ひらがな表記で、「なめくじら」の軟体感を表現している。定義不可能の日本的曖昧ゾーンで存続する日本的聖性の不気味さが表現されている。二句目は「す」のスース―という空気の擦過音を思わせる五七五の頭韻で、その空虚感を表現している。

人類の昏れてしまえばつくつくし

「人類」が「昏れてしまえば」とはどういうことか。ヒトとしての歴史が終わるのか、時代節目ごとの終りなのか。その答えは北海道南部以南、朝鮮、中国、台湾に分布し「つくつくおーし」と繰り返し鳴く蝉の鳴き声の彼方に放り出されている。日本という国家などまだ成立していない古代的響きの中で「昏れ」るばかりだ。

風船はときに戦争運びけり

すぐ第二次大戦末期に実際に勤労女学生に作らせて敵国アメリカ大陸を目指して飛ばされたという記録が残っている風船爆弾を想起するが、掲句の風船は戦争が運ばせたものだ。掲句は風向き次第でどこに向かうかも知れない「風船」が、「ときに戦争運びけり」という偶発的な事象を引き起こすこともあると表現されている。

恋の猫踏んでイスタンブールまで

ローマ帝国、ビザンティン、ラテン帝国、オスマン帝国という歴史的な帝国の首都であった「イスタンブール」は、シルクロードに沿った歴史上重要な戦略的な場所に位置している。東洋と西洋の歴史的交差点でもある。日本の京都はここと姉妹都市契約を結んでいるのだ。

掲句は俳諧自由の精神で遊んでいるのだと思われる。かつて庄野真代が歌った流行歌に脚韻を踏んだ歌詞、

おいでイスタンブール

うらまないのがルール/(略)

おいでイスタンブール

人の気持ちはシュール

という印象的な脚韻を踏む部分があって大流行した。

掲句はそれにピアノの遊戯的練習曲で有名な「猫ふんじゃった」を掛け合わせて、それ以上のシュールな句に仕立てている。一気に国境などが無意味化される気分だ。

ふらここの漕ぐ音だけになる国よ

「ふらここ」つまりブランコという遊具は、フレームの上部の一点に固定されて前後に揺れるだけである。まさに日本という国家が成立してからの長い歴史のようではないか。しかもその実体すら失って、キーキーときしむ音だけの現象的存在と化している。

蛇を捲く棒より山河はじまりぬ

「山河」の起源は国家より古い。地球の生命史以前の起源まで遡るからだ。「蛇を捲く棒」は脱皮する生命再生の象徴であり、それを巻き付けた「棒」はその力を纏う呪術的なものである。ここでも高橋流の国家の相対化の意図がうかがえる。

日本を蟻が曳きずる日の盛り

「日本」という国が「蟻」の餌になって曳かれていっている。滅びの条件としての餌であることの、無駄な甘味の豊かさと栄養価の高さの表現、そして「下五に置かれた「日の盛り」にもアイロニーが滲む。

みちおしえ跳んで三蔵法師かな

「三蔵法師」は、仏教の経蔵・律蔵・論蔵の三蔵に精通した僧侶(法師や訳経僧)のこと。三蔵法師というのは一般名詞で尊称であって、固有名詞ではないのだが、日本では中国の伝奇小説『西遊記』に登場する人物「三蔵法師」が有名。数ある三蔵法師のうちのひとり。日本は大陸の文化とは無縁ではなく、「みちおしえ」の一跳ね程度の距離で繋がっている。宗教的な影響下にあるということだ。

木の実落つ等間隔に人柱

「人柱」は生贄である。ある集団が力の及ばないものからの自衛として、脅威的な存在に向けて差し出す贄である。「等間隔に」という疑似祝祭的な整然さが怖い。

向日葵の影より暗く柱立つ

轟々と月光の降る柱かな

作者の意図とは違うかもしれないが、この「柱」も何かの犠牲者の人柱の匂がする。「向日葵」は夏を代表する花であり、日本の夏に刻まれた敗戦の疵跡を隠し持つ花だからだ。「月光」に戦闘機のようなけたたましい音を纏わせた景の中に「柱」を佇ませている表現から、そのような主題性が立ち上がってくるのを感じる。

また一人吊し紅葉となりにけり

これも集団的生贄の匂いがする。「紅葉となりにけり」という季語を含んだ表現を下に置いているのは、戦争さえ季節風物詩のように「呼んで」でしまう伝統俳句の、ある種の鈍感さ、恐ろしさが告発されているように感じるのは穿ち過ぎか。異物排除の醜き集団心理。

月の出の月に穢れしあまてらす

「あまてらす」は記紀神話の天照大神で、明るい時空を統べる神で夜にまではその力は及ばない。ツクヨミ神の世界である。ここでも神話的相対化が意図されているのか。

夜桜に吊るされている詔

「詔」(みことのり)は天子(皇帝・天皇)の命令を直接に伝える国家の公文書。特にこの文書形式のものを詔書と称し、古来より国家・朝廷の大事に際し、広く一般に天皇の意思を伝達するために発布されるものだ。掲句ではそれが「夜桜に吊るされている」のだ。日本人の天皇に対する深層心理と桜に対するそれには類似がある。

ふらここを墜ちてチグリス・ユーフラテス

先に引いた句では「ふらここ」の音に国家滅亡後の気配を忍ばせていたが、掲句では四大文明の一つメソポタミア文明発祥の地の「チグリス・ユーフラテス」河岸に墜落するという表現がされている。何故エジプト文明、インダス文明、黄河文明ではなくメソポタミア文明なのか。それはきっと、世界最古の文明で二大河川の土地が肥沃で勢力拡大の基盤となり、文明の発展のための過剰な森林伐採などで砂漠化した環境破壊の元祖ともいうべき地であることが作者の念頭にあったに違いない。ちなみに、この四大文明という括りで世界史を学んでいるのは日本や中国などだけで、世界的にはこの四文明を特別視してはいないという。私たちの教科書的視野は狭い。

石を積むもんごりあんの五月

「モンゴリアン」は狭義ではモンゴル人、広義では黄色人種一般を指す。モンゴルは今、独立国の外モンゴルと、中国の自治区の内モンゴル、甘粛省・新疆ウイグル自治区の一部をなす西モンゴルに分けられるが、かつてはこの地域一帯の遊牧民族のことだった。匈奴・鮮卑・ウイグルなどの騎馬民族で、十三世紀初頭にチンギス=ハンが出てモンゴル族を統一して大帝国を建設したときは中国も平定し元を建国した。その跡、明に滅ぼされて中国の支配下に入った。漢民族との文明としての確執の証のように「石を積む」のであろう。

大夕立あめのうずめの蹠見え

「あめのうずめ」は『古事記』では天宇受賣命、『日本書紀』では天鈿女命と表記し、ふつう「命(みこと)という敬称を付けて呼ぶ。「岩戸隠れ」の伝説で有名で、日本最古の踊り子として芸能の女神とされる。「岩戸隠れ」の記紀の描写はかなりエロティクなものだ。天照大御神が天岩戸に隠れて世界が暗闇になったとき、岩戸の前で舞ったときのようすは次のように書かれている。「神懸かりして胸乳かきいで裳緒を陰(ほと=女陰)に押し垂れき」。つまり背をそり、胸乳をあらわにし、裳の紐を女陰まで押したれて八百万の神々を大笑いさせたという。神話ではエロは笑いを誘う遊技だったのだ。その笑い声を不審に思って岩戸を少し開けた天照大神に「あなたより尊い神が生まれた」とアマノウズメは嘘をついて、天手力男神に引き出して貰って、世界に光を復活させたのだ。エロが世界に光を齎している。ここに高橋の俳諧自由の思想が覗える。

聖戦を宣し月下の猫目石

良い戦争という欺瞞的な言葉が平然と流通する。それに聖性を加えるとこの句の表現のようになる。「猫目石」は変化の激しさをいう猫の目の色のように、ということか。

まだ戦後つづく真昼の大氷柱

戦後が見えなくなっている。その不可視性を纏い始めた戦後が、見えないが触れば底冷えのするような寒気はそこにある。眼に見えない氷柱の力を侮ってはいけない。

戦場を持ち上げている霜柱

戦後は忘却の彼方に置いてきても、その記憶の「霜柱」は軽々と「戦場」を隆起、顕在化させる力を秘めている。

戦前の影へ飛びこむ金魚かな

戦後日本にとって「戦前」とは何か。戦後自身が見えなくなっている今、より見えなくなっている「戦前」を問うている。正体不明の戦後に「金魚」という日常の飼われものが「飛びこ」もうとしている。その動向だけがはっきりしているという不気味さがある。

日雷ポーランド映画見し地下へ

白昼の雷鳴。追われるように地下へ。そこで観たのがポーランド映画。難解さと緊張感溢れる表現のポーランド映画の表現にぴったりの表現だ。ポーランドはドイツとロシアに挟まれ、ファシズムと社会主義に翻弄され、国土を分割され地図から消えたこともある不幸な歴史を持つ。ナチス治下ではあのアウシュビッツの悲劇に遭った。そんな歴史を背景に「ポーランド派」と呼ばれるヨーロッパで初となる反社会主義の芸術ムーヴメントが誕生している。厳しい検閲の中で生み出された映画である。

掲句の「地下へ」がそれを表現している。ポーランド映画が難解なのはそんな歴史の翻弄、検閲の恒常化で、高度な表現を読み解いて鑑賞する大衆的観客が育っていたからだという。

その「ポーランド派」の代表と言えば、ワルシャワ蜂起時のレジスタンスや、戦後共産化したポーランド社会の末路を描いたアンジェイ・ワイダ監督の三部作『世代』『地下水道』『灰とダイヤモンド』だろう。カンヌ、ベネチア国際映画祭でも高い評価を受けている。

一九八〇以降の体制転換後、長い低迷の時を迎えた。だが一九八一年にワイダが『鉄の男』でカンヌ国際映画祭のパルム・ドールを受賞。これは一九八〇年に起きたグダニスク造船所でのストライキに始まる連帯運動を描いた。その映画のせいでワイダはポーランド映画人協会長の職を追われることとなった。

青芒以後は勅語を吐いており

何からの「以後」か。もちろん見えにくくなった戦後以後だろうと解釈した。「勅語」は教育以外にもまだ広く国民精神に浸透しているのだ。

戦争や蠅取紙の裏表

いまや「蠅取紙」は絶滅商品の一つではないか。吊るしたときの形状が螺旋形を描くので、表裏の差などないようにしか見えない。「戦争」という「吊るしもの」の危うさを捉えた俳句だろう。

すめらぎの抜けたる螢袋かな

キリストの遺体を巻いた血痕のある布は「聖布」として大切に保存されている。聖なる「すめらぎ」が「抜けて」しまった「螢袋」は、どこか間抜けで神聖さが欠如している代わりに、日本の山野に「普通の日常空間」に可憐に遍在している。

君がため水澄む夜の便器かな

伝統的な和歌の世界で「君」といえば天皇のことだった。「君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるかな」「きみがため春の野に出でてわかなつむ我がころもでに雪は降りつつ」という具合だ。掲句の作者は「惜しからざりし命」とも思わず「若菜摘み」もせず、ただ「澄んだ水の張られた便器」だけをオブジェのように用意するだけである

山脈となれず寒夜の火打石

「山脈」とは大陸プレート移動の圧力によって大地が褶曲して盛り上がった地形のことだ。集団的な力によって山脈のような権力を形成するのが、世間とか国家でもある。高野ムツオの初期俳句に、

泥酔われら山脈に似る山脈となれず

がある。団塊、全共闘世代の「山脈」的なものに対する屈折した自嘲的表現だろう。だがこの世代から五、六年後の高橋修宏の世代は、「山脈」幻想から切れている故に、「寒夜」に自分で「火打石」で火を熾すのだ。

蚊柱の去ればすなわち人柱

この「人柱」も戦争犠牲者のイメージが纏わりつく。その「纏わり」つくイメージが「蚊柱」ではないか。

回天の来る炎天の奈落より

「回天(かいてん)」は、太平洋戦争で大日本帝国海軍が開発した人間魚雷で、日本軍初の特攻兵器。「天を回らし戦局を逆転させる(天業を既倒に挽回する)という意味だそうだ。掲句は、「天」の音韻を踏みながらも、そこに「炎天の奈落」を幻視している。

玉砕のあとはあめりかしろひとり

一読して大笑いした句だ。ひらがな書きの「あめりかしろひとり」が意味深長だ。蛾の一種の害虫だが第二次世界大戦後、アメリカ軍の軍需物資に付いて渡来したという。戦後の政策を象徴する昆虫である。特攻や玉砕精神で日本人の命を粗末にしておいて、負けたとたんアメリカ追従する節操のなさが、この惚けたひらがな書きの中に「ヒロヒト」の名を隠し絵のように潜ませながら、

「あめりかしろひとり」で見事に揶揄されている。ちなみに、江戸っ子の血筋の東京人は「ひ」を「シ」と発音する人が多い。高橋も東京生まれである。穿ち過ぎかもしれないが、そんな隠された意図さえ感受してしまう諧謔的な句だ。

まいまいとなる直前の帝かな

「まいまい」は毎々ならその度ごと、いつもの意である。副詞的に「まいまいする」と言えばくるくる回るさまやうろうろするさまの意となる。名詞の「マイマイ」は地方によって意味が違う。季語で「まいまい」と言えば夏の季語でミズスマシの異名とされている。方言では蝸牛を指す言葉とされる所もある。

掲句はミズスマシか蝸牛になりかけている「帝」がいると表現されている。象徴になる以前の天皇の果無い様態のイメージだろうか。

日盛りの猫背の影の大東亜

「大東亜」は地理的方角性を表わす言葉で、旧日本大帝国が使った大東亜共栄圏という言葉は、実体のない標語である。欧米の植民地支配に代わり、日本中心の東亜諸民族による共存共栄を掲げたものとされ、国家連合的な装いをしているが、実体は日本軍による傀儡政権の集まりに過ぎなかった。その歪な形態を、かの「ヒロヒト」の「猫背の影」と重ね合わせて表現しているのだろうか。

なめくじり万世一系たどりたる

「万世一系」は神話というより事実無根の妄想に過ぎない。その擬史性を「なめくじり」が這うほどの痕跡に置き換えている。

戦前へ揺らいで沈む心太

戦後が不可視的になってきていると同時に「戦前」も現代日本人の共通する時代性を失っている。「心太」のように実態の掴み難い概念に過ぎなくなった。

⑵ 家族など

人間の「対幻想」が、「共同幻想」の最小単位の「家族」へと解体・拡大してゆく場の幻想を、戦後的な揺らぎの中に描こうとしているかのようだ。

涅槃図に行方不明の父の居て

日本の父性なるものは育ちそこねて、戦争ごっこで傷を負って行方不明だったようだ。どこへ行ったのかと思ったら日本化された古代仏教に回収されていたようだ。どこか悲哀が滲む。

野菊よりはじまる母の流離譚

母という楽器を拭いている花野

終産の母より流れくる西日

封建的「家」の「母」は忍従の姿をしているが、「楽器」のように慈しむように身体を「拭かれて」いる。出産という母である役目を終えた母像のなんとリリカルなことか。次の句はまた「産む」母に戻る。

産み月の母が塩振る十三夜

月の出や母は躰を地に刺して

「塩を振る」のは自己を浄めるためだろうか。お産という行為は、否でも自分の身体の野生性を激痛とともに噛みしめる行為だろう。

消しゴムで消えし月下の核家族

父母像の表現へと意識を向けて、何か捉えそうになったとたん月下の「消しゴムで消えし」朧の核家族像の方がせりあがって来るようだ。

寒月光背中合わせの兄のいて

俳句では兄が詠まれることは少ないように思う。父、母、姉、妹と違って、兄、弟には何か文化的に負うイメージが薄いからだろうか。掲句は理解できない一番近いはらから像だろう。

⑶ 天体・月・気象など

ここには近代化後の日本人の集合的無意識の変遷のありようが描き出されているように読める。天体はその意識そのものであるが、気象・季節語は「歳時記」的抒情から際限もなく変容する「今」のそれである。

以下に述べる私の「読み」を作者は必ずしも支持しないかも知れないことを断った上で次の二句を評する。

陽炎の高さに少女歌劇団

月夜茸たおし堕ちゆく少女たち

少女は男性優先社会で、その幼年性を貴種として性的欲望の対象にされてきている。「陽炎の高さ」で揺らめき舞う「少女歌劇団」はその遊興的興行化されたものであり、「月夜茸たおし堕ちゆく」には、買春などという時代的変容の像が結ぶ。成人女性ではなく対象の幼年化は、日本風俗のある種の淫靡な変容を映し出している。

ダンボール閉じて月下の鏖

「鏖」は「オウ」とも「みなごろし」とも読み、銅の底の平たい鍋の意味で、逃げ場のないところに隙間なく詰めこんで調理することから「皆殺し」の意味になったともいう。「何が」「何を」が省略されて、そのような状態であることを月光の景として描出しているだけの不気味な句である。

返り血を洗い流して水の秋

この句にいたっては何かを殺害してきた後の加害者の心境が「水の秋」と同質に描かれている。

夏至の日の地平びっしり生者いて

「夏至」は北半球では一年のうちで最も昼(日の出から日没まで)の時間が長い。日本の大部分では梅雨の最中でもある。その湿度と温度感と、「地平びっしり」の措辞が、「生者」という存在性の、何か途方もない鬱陶しさを実感されられるような句だ。

月の出の木に絹糸の戦ぎおり

轟々と月光の降る柱かな

本集の月や月光は「絹糸」のごとく繊細で、得体の知れぬ不安に慄いている。

天高し地球に戻る弾のあり

「天高し」はもちろん澄んだ秋の空を指す季語。その天空の一画から弾丸が降ってくる。時空が歪んだに違いない。戦時中の満州辺りに展開していた日本陸軍の貧弱な三八式銃から、二等兵が誤って空に打ち上げた弾が戦後の日本という地球の一画に「戻って」きたのだろうか。

天体の縮めば水母脹らむや

「天体」と、月を思わせる海中の「水母」は呼応している。比例的にではなく、逆比例的にというのが面白い。

十六夜や人形が人抱き締めて

自分そっくりの他者が自分を抱き締めているという情況を、人は正確に実感し把握し許容できるのか、という問いが含まれている。許容できる感覚は主体性を他者に明け渡しても平気でいられる離人症的な「異常」感覚であるはずだし、許容できない者はこの表現を「人間」を主語にして「人間が人形に抱き締められて」という受動態文脈に転換して読んでしまうからだ。この場合、そこに生理的な拒否感が沸くはずだ。

前者の状態はいつまでも聖なるものを自分の頭上に戴き続けても、平然としていられる日本人の精神構造を炙り出しているかのようだ。

地球より出る細胞の鬨の声

深層心理的な超越願望の表現か。「地球」由来の生物的な細胞が宇宙に出てゆくには、高度な科学技術で保護することが前提となる。この場合の「高度な科学技術」とは、「地球」という大フレームからも抜け出ようとする高度な精神性のことだろう。

⑷ 枯木・枯野など

これは作者の内面世界の造形といってもいいかもしれない。『夷狄』ではたくさんあったが、この『蜜楼』では極端に少なくなっている。ここにも作句法の変化を伺うことができる。自分の内面などという、文学界で常識化されたことに疑いを持ち始めたが故の変化ではないか。言葉は内面化してこそ詩語となるということに、根拠のないいかがわしさを感じ始めている証拠のようにも見えるのだ。彼は言葉を外の世界から発掘してきて、自分の詩的時空に置き、言葉自身に語らせようとしているのだ。

髪切れば髪は枯野に戻りけり

彼は精神的な「断髪」をして、自分の遺髪だけを自分の内面という場所に還している。新実在論的にあらゆる外部の命の現場に立ち、自分を他者である命と等価的実在として引き受けようとする「断髪」の儀式のようではないか。

基督と入れかわりたる枯木立

基督教の不幸は、世界的に伝播拡散したことでその始源的宗教性を喪失してしまったことだ。その一方、日本神道の不幸は、とりわけ明治以後において日本人の精神的な基底部に巣食うことで、自然宗教性を喪失して皇国史観的に大衆化しつつ生き延びてしまったことだ。日本という精神的肉体は「枯木立」同然である。

ファールフライ追いて枯野に深入りす

『夷狄』では作者の内面世界を表す重要な詩語だった「枯野」が、今や偶々「ファールフライ追いて」「深入り」するような場所に変わってしまっている。日本文学の一時代を築いた「内面の造形描写」との決別を表現しているのだろう。

行幸の枯野に伏せしはらわたよ

内面的フィールドにまで「すめらぎ」の影が侵入し、その「はらわた」を晒している。

枯野かな一神教者等の目玉

作者の内面世界であった「枯野」が、「一神教者等の目玉」に取って代わられている。多神教的な精神の拡散から一神教的な求心力への暗示と戸惑いの表現か。

大枯野ふいに矢印ありぬべし

この句もそうだ。惑いの中にある目が方向性を示す「矢印」を幻視しているのだろう。

火をもって火を阻まんとする枯野

安易な方向へ発火しようとする精神を、自らの内から燃え上がる炎で「阻む」より他はないという境地だろうか。

⑸ 人体・臓器・乳房など

これらは身体的変容など、確固たるものが揺らぎ出す現在性の表現に用いられている。

秋風やヒポクラテスの手の汚れ

「ヒポクラテス(或いはヒポクラテス派)」の功績は医学を原始的な迷信や呪術から切り離し、臨床と観察を重んじる経験科学へと発展させたこととされる。医師の倫理性と客観性について『誓い』と題した文章が全集に収められ、現在でも『ヒポクラテスの誓い』として受け継がれている。掲句にはその倫理感の「汚れ」の主題性が感じられる。

銀河より切れて臍の緒匣の中

「臍の緒」は母体に繋がっているものだから、この「銀河」は人類の母体だという認識だろう。だとしても下五の「匣の中」が謎だ。地球という狭い「匣の中」の宇宙的孤児性が浮遊しているようだ。

文楽の雪の昏きにある乳房

伝統芸能の浄瑠璃、文楽が描く情念世界は日本人の集合意識の身体化劇のような、ろうろうたる落涙語りの中に自閉する。「乳房」に象徴される登場人物の女性性と母性性は世間に引き裂かれる悲劇を付与されたままだ。

⑹ 不在・欠落・孤独など

⑶の天体・気象が集合的無意識であるのに対し、その一方で「個」としての深層心理的表現が認められる。

言葉から先に出てゆく木下闇

この「言葉」は誰のものか。個のものか集団のものかで主題が変わってしまう。その揺れも取り込むために作者はそれを明かさない。反射的発話の有効性の批判なら俗だが、「たやすく書かれてしまう詩」の言葉なら深い自省の意識である。不安に支配された言葉は闇に耐えて沈思黙考する時間を畏れて、さっさと闇を出ていってしまう。不安と闇の中に何かをじっくり熟成させようという精神は失われて久しい。

八月や指紋をひとつずつ消して

死者たちの闇をじっと抱え込んでいられない者たちは、そこに実在した命と死の固有性という「指紋」を風花に晒すことに拍車をかけている。

鏡中の指紋は消えず冬銀河

この「指紋」は消せない過去の加害性の主題が浮かび上がる。

報復のつづきに揺れる猫じゃらし

現代は、近代の「仕打ち」への「報復」の歴史の結果でもある。「猫じゃらし」の「揺れ」のような根拠も薄弱な中に描出されている。

黙契に絡みつきたる藪枯し

「黙契」は無言のうちに合意が成り立つこと、またその合意。まさに深層心理の中で茂る「藪枯し」のそのものではないか。

「抹香鯨」は古代からアラビア商人が取り扱い、洋の東西を問わず珍重されてきた品に、香料であり医薬でも媚薬でもある龍涎香というものがあったが、それは海岸に打ち寄せられたり、海に漂っていたりしているものを偶然見つけ出す以外、手に入れる方法が無かったという。この香料の正体が「抹香鯨」の腸内でごくまれに形成され自然に排泄される結石であり、捕鯨が盛んに行われる時代に入ると直接採取されるようになったという。この「龍涎香」が抹香に似た香りを持っていることから、近代日本の博物学では中国語名「抹香鯨」に倣って「抹香のような龍涎香を体内に持つ鯨」との意味合いで呼ばれ、そのまま生物学名として定着したという。

掲句はその来歴を踏まえている。「抹香鯨」が浮上するときは人間による狩りの対象となるときなのだ。闇の海中でもがき苦しんで海面に浮上してみたら、殺意に包囲される夜だったのである。

糸遊のはじめに並ぶエンタシス

「糸遊=イトユウ」は陽炎(かげろう)のことで春の季語。芭蕉の句に「糸遊に結びつきたる煙かな」とあるが、原義の漢詩では晩秋のこととされるが、日本では春の晴れた日に、蜘蛛の子が糸に乗じて空を浮遊する現象を指すことばだったから、芭蕉は「結びつきたる」といっているのだろう。蜘蛛の糸が光の加減で見えたり見えなかったりするところから、あるかなきかのものにもたとえられる。

「エンタシス」は、建築において円柱下部もしくは中間部から上部にかけて徐々に細くした形状の柱。下から見上げると真っ直ぐな円柱よりも安定して見える錯覚を生むため巨大建築物の柱に用いられ、現代の建築でも使用されている構法である。一八九三年、帝国大学院生の伊東忠太が法隆寺の胴張りの起源が古代ギリシャにあるとする学位論文「法隆寺建築論」を発表し、この説は和辻哲郎が昭和時代に発表したエッセイ『古寺巡礼』によって特に有名となった。

掲句は「糸遊」という「あるかなきかの」如き陽炎の「はじめに」並んでいるのが「エンタシス」という古代ギリシャからアジア大陸経由で日本の古代建築に影響を及ぼした形状に潜む、幻影性を表現したものか。ここでも、どこか視座が考古学的なのである。

蝶となる途中携帯電話鳴る

変態の最終仕上げの「蝶」となる過程で「携帯電話」の着信音に邪魔されたのである。「蛹」以後「蝶」未満の得体の知れない、成熟を疎外された存在性という主題が、現代的なインパクトをもってさりげなく表現されている。

乱れゆく脳波を蝶とおもいけり

前句との連作的主題性をもつ句だ。成熟し損ねた心身性に変態未完の蝶の姿が刻印されている。

蝶殺むたびにあらわれしピラミッド

「ピラミッド」は人類の大いなる死への怖れ、永遠の命幻想、転生・来世願望の象徴であり、あらゆる宗教感情の人類規模の精神基底部に潜む。掲句はその日本的変奏で、無駄な殺生をするとその望みが断たれるという強迫観念的、戒律心として巣くっている。

炎昼の影より暗き鏡売り

意味的読みを拒絶する句だが、不思議な魅力がある。「より」が「影」との比較の「影より」なのか、出処を指す「影より」なのかも不明だ。昔はなんでも行商の対象になった時代があったが、「薬売り」と違って「鏡売り」という言葉はあまり聞かない。「鏡」自身が虚像製造器だから、句全体を何か不安な雰囲気が包む。

蜂の巣に眠るマルキ・ド・サドの昼

「マルキ・ド・サド」は、フランス革命期の貴族で小説家。その作品は暴力的なポルノグラフィーを含み、道徳、宗教、法律にも縛られない哲学者の究極の自由と放逸を唱え、肉体的快楽を最も高く追求した。元々は哲学的自由の追究を目指した人物である。その結果、虐待と放蕩によってパリの刑務所と精神病院に入れられた。作品はその獄中で書かれた。作品が正当に評価されることはなかったが、現在は高い評価を受けている。サディズムという言葉の由来となった人と作品である。

掲句はそのサドが「蜂の巣」で眠る「昼」だというのだ。白昼の「蜂の巣」というハニカム(ミツバチの櫛=蜂の巣構造(正六角形または正六角柱を隙間なく並べた構造)の強度と増殖性を持つ場所で眠る「サド」。哲学的自由を希求した精神は今、白昼、眠りこけている。

日の盛り一本杉に罪さらし

句集『蜜楼』の「昼」はこれらの句での表現で解るように、どこか脅迫的な不安感に満ちている。読者の感性に直訴するような深層感がある。

法悦のあと焦げくさき黒揚羽

「法悦」はもともと仏の教えを聞き、それを信じることによって心にわく喜びを指す言葉だが、宗教色を抜いた、ただ、うっとりとするような喜びやエクスタシーの意味でも使われるようになった。宗教性から解放された悦楽が、どこか「焦げ」くさい「黒揚羽」の翅を広げたような心象が付き纏うのはそのせいである。

よく晴れて揚羽は狂うかもしれぬ

この句にも制御が効かなくなってゆく存在の不安感のような響きがある。

まひるまに鮟鱇眠る摩天楼

この「摩天楼」も同時多発テロで崩壊したアメリカのツインタワーを想起するが、現代文明の象徴でもある高層ビルに何か病的なものを感受する作者の感性が根柢にあるような気がする。野生性と隔絶する人工的な世界のいびつさに対する眼差しを感じる。

⑺ 死・黄泉の国など

本集では「死・黄泉国」の仲間に分類できる句が減り、死そのものよりも、滅びの感覚の方に引き寄せられた表現が多いようだ。

赤とんぼ手の鳴る方に亡びゆく

「赤とんぼ」の句はすぐ想起される国民的唱歌の記憶が手繰り寄せられ、郷愁を脱して亡びの予感の方へ誘う表現になっている。

寒鯉の狂いはじめる荒天忌

この句をこの分類に入れることにはやや躊躇するが、死とさまざまな角度から向き合った俳人の忌として、ここに置きたい。十二月十二日は鈴木六林男の忌日。戦時中、中国・フィリピン等に従軍して辛酸を舐め、フィリピンのバターン・コレヒドール要塞戦で負傷して帰還。彼の身体には戦場での鉄の破片が入ったままだったそうだ。フィリピンでの戦場句集『荒天』に因んでその忌日を「荒天忌」と。その句集中の代表句に「遺品あり岩波文庫『阿部一族』」があるが、私は次の句が好きだ。

いつ死ぬか―樹海の月に渇きゐる

掲句「寒鯉の狂いはじめる荒天忌」は、高橋修宏の六林男へのオマージュであろう。念頭には次の句があったはずだ。

寒鯉や見られてしまい発狂す 『國境』

この句ついて「57504」鈴木六林男生誕百年記念号「六林男をめぐる十二の章」の第七章「見られることの異和」で彼はこう論述している。

※

(……)そこには〈写生〉と呼ばれる近代俳句の方法との鋭い異和が、あらかじめ孕まれているのだ。〈写生〉という方法や態度においては、あくまでも見る主体となるのは人間であった。さらに、人間が見ることによって、その対象が「発狂」するという過激な変容は、ついになかったはずである。つまり〈写生〉においては、人間からの特権的な眼差しによって、その方法的な立脚点は担保されていたのである。

しかし六林男は、「見られてしまい」の一語を、ひとつの解読不可能性を帯びた表記として句中に置くことによって、〈写生〉の中に、その特権的な眼差しを切断する劇薬と呼ぶべきものを仕掛けたのではなかったか。

※

私たちの視野の外にあるものからの、私たちの生の在り方、認識の在り方に対する挑戦的な揺さぶりである。

この後、ジャック・デリダの『動物を追う、私は(動物で)ある』を援用して、「絶対的他者」という概念と、西欧における「見ること」をめぐる特権性=政治性に対する脱構築というテーマに触れて、「この一句こそ、俳句という詩型が達成しうる、ひとつの極限であると同時に、謎と呼ぶしかない何かを現前させているのではないだろうか」と述べている。句の内容もさることながら、彼が師・鈴木六林男から継承したのは、師に対するこのさんじ批評性の中にあるものだろう。

野ざらしの鏡に殖ゆる黒揚羽

「野ざらしの鏡」と修飾関係にあるのではなく、「の」で切れている句だろう。「野ざらし」という行倒れ的な死を示す上五であると解して、この死の項に分類した。「鏡に殖ゆる黒揚羽」が独立したフレーズで謎めいた表現である。「鏡」の中でただ「黒揚羽」が増殖し続けているのだ。その幻想的な景が「野ざらし」という死の形と釣り合わされている。

雪降れば蒼ざめた馬また来たる

新約聖書「ヨハネの黙示録」の一節「見よ、蒼ざめた馬だ。馬上に座す者の名は死」を踏まえている句だ。ヨハネの夢に現れた四頭の馬のうちの最後の馬のことで、白い馬は戦車の、赤い馬は争いの、黒い馬は飢餓の、そして最後の「蒼ざめた馬」は死の象徴とされる。

それもまた不可視的になって来ている。戦禍、天災、病の死を詠む俳句は多いが、自分を包囲している死そのものの情況を抉り出す表現ができている俳句は僅少である。その名は文明禍という大量無差別的加害死である。

⑻ 桜・菜の花・さまざまな花など

『夷狄』では、根拠なき世界と身体の無意味であることのニヒリズム「花の昼身のうち何の音もせず」に不確かである存在の音を奏でさせていた。

『蜜楼』の花たちは無意味性よりも、その呪縛度を増した表現へと変化している。

土踏まず空恐ろしきさくらかな

桜の木その天辺に怒りあり

わが骨の位置をたしかめ桜散る

醜聞のひとつは桜吹雪かな

潔き死の喩として美化された「桜」の呪縛は特攻的死の戦中を超えて、戦後の日本人の精神を呪縛し続けているのだろう。

空家から溢れておりし桜かな

もはや空洞状態になった日本の「家」の中にだけ仇花のように桜は満開である。

黙秘する桜の中の桜の木

桜自身は、潔く散る国家ご奉仕的な日本精神に加担したことを是認しているわけではない。証言せず、ただ「黙秘」するだけである。

九竅をゆるめて桜吹雪かな

精神を国家などに縛られないように、己の身体の「九竅」を全開にしてただ散る桜は散るに任せなさい、と。

菜の花をはみ出してゆく老女かな

煉獄は菜の花明りかもしれぬ

社会的呪縛を「はみ出して」ゆけるのは「老婆」だけのようだ。老爺を含むそれ以下の年齢の者にとって「煉獄」の「菜の花明り」なのだ。

菜の花の奥より猿田彦の声

この菜の花は天孫にいち早く傅いたものの象徴性を纏っている。猿田彦は記紀の天孫降臨の段に登場し、天照大御神に遣わされた邇邇芸命(ににぎのみこと)を道案内した国津神とされる。

坐せるまま燃え上がりけり蓮の花

かすかに仏教的な悟りの境地を滲ませながらも、最終的に自己完結的な自焼自死のイメージが勝る表現のように感じる。内側の熱い情念による完全燃焼という自己完結よりも、どこからそれを冷ややかに嗤っている雰囲気を感じる。蓮には次の句もある。

天涯や蓮分けゆけば駅ありて

「天涯」には空の果ての意味の他に、故郷を遠く離れた地という意味がある。故郷遠く離れた地での孤立感、寄る辺無さの救いを仏教的な救いに求めず、そこから何処かへの旅路の始点となる「駅」に、内なる意志を見出している。

性愛や螢ぶくろを傾けて

「性愛」を対幻想的ロマンの中に置かず、「螢ぶくろ」という自己完結的で閉鎖的の心情の「傾き」ほどの揺れの中に置いている。

羊水の溢れつづける合歓の花

「羊水」は羊膜腔を満たす液体で、爬虫類、鳥類、哺乳類などの胎児の発育する根源的生体器官という場所である。「合歓の花」は付け根が白で先端が淡紅の扇状の刷毛のような美しい花で晩夏の季語。

掲句はこの二つを「溢れつづける」という言葉で出合わせている。どちらかと言えば不吉な夢のような作風の句が多い作者にしては、珍しくどこか祝祭的な響きで、その命の生誕の場を暗示的に表現している。人間社会に対しては不安、根拠の無さを見ても、生命そのものにはその根源的な力を寿いでいる表現姿勢が覗える。

つばきよりこのはなさくやひめの肢

「このはなさくやひめ(木花之佐久夜毘売)」は日本神話に登場する女神。日向に降臨した天照大御神の孫、邇邇芸命と、笠沙の岬で出逢い求婚される。父の大山津見神は容姿の劣る姉の石長比売と共に差し出したが、邇邇芸命は醜い石長比売を送り返し木花之佐久夜毘売とだけ結婚する。大山津見神は怒り「私が娘二人を一緒に差し上げたのは石長比売を妻にすれば天津神の御子(邇邇芸命)の命は岩のように永遠のものとなり、木花之佐久夜毘売を妻にすれば木の花が咲くように繁栄するだろうと誓約を立てたからである。木花之佐久夜毘売だけと結婚すれば、天津神の御子の命は木の花のようにはかなくなるだろう」と告げる。だから、その子孫の天皇の寿命も神々ほどは長くないのだという神話で、つまり代々の天皇家の寿命の有限化(人間化)の神話であると解することもできる。話がもっと人間臭くなるのはその後、不倫疑惑の話になるところだ。妊娠した彼女に邇邇芸命がその子は国津神の子ではないかと疑う。疑惑を晴らすために「天津神である邇邇芸命の本当の子なら何があっても無事に産めるはず」と、産屋に火を放ってその中で火照命・火須勢理命・火遠理命の三柱の子を産み、その火遠理命の孫が初代天皇の神武天皇である。つまり神系の一員に不倫を疑われた木花之佐久夜毘売は、天皇家の始祖の母なのである。戦前までは人民は天皇の「子」であるから、木花之佐久夜毘売は国民的ご祖母様なのだ。

掲句は椿の花をモチーフに、こんな神話を背景にした俳句として読んでもよいのではないか。

菜の花の黄まで巡礼行きつけず

関連はないのだが、河原枇杷男の有名な次の句を想起してしまう。その表現、視座の違いを検証しよう。

野菊まで行くに四五人斃れけり 『鳥宇論』

「野菊」はあるときは希望の、あるときは不吉な予兆のような象徴物として置かれている。作者はその野菊の元へ辿り着くことなく斃れてしまう「四五人」という群像と共に、同じ精神状況を生きて行為している。そんな象徴性を備えた言葉による表現であることによって、読者はここから多様な主題性を受け止める。象徴詩は何を象徴しているのか、その大元が広く読者と共有されていることが前提とされる「可能性」の表現である。

だが高橋修宏の「菜の花」にはそんな「象徴性」はない。彼の表現は根拠無き世界と身体の不確実性の中の存在の表現であり、無意味だと判っていても行為するという呪縛の中にある命の諸相を表現している。「菜の花の黄」は何も「象徴」せず、何を目的としているのかさえ不明なまま、ただ「巡礼」するという「行為」が為されている様を表現している。枇杷男の「野菊」の謎は読者の数だけ「解」があるが、この「菜の花の黄」と「巡礼」には「解」がない。謎は謎のまま深まりゆくに任せられている。読者と共有される何も前提とされない「不可能性」の表現である。次の句群もそうである。

花吹雪あまたの首の晒されて

男から女にかわる花の闇

人はまだ人のかたちのまま残花

あねもねはあさきゆめみしあきもせで

舌を出し花にかかわること了る

生きていること自身が謎であるように、情況も行為もすべて意味などない。ただ大いなる変容の中に投げ込まれるようにして「在る」のが存在の根源的被投性というものだ。

あねもねはあさきゆめみしあきもせで

高橋俳句考の序論で触れた、韻律性への志向がすでに『蜜楼』でも兆している。各フレーズの「あ」の頭韻で無意味を無意味のまま成立させる古代的、呪術的俳句表現の試みである。「あねもね」は花の中以上の意味はなくそのリズム性だけで上五に鎮座している。「あさきゆめみしあきもせす」は、「いろはうた」の元になった弘法大師の御詠歌の一部である。「浅き夢見し飽きもせす」と漢字表記にすると、ある意味性は浮かび上がってくる。この御詠歌の中に石牟礼道子が『苦海浄土』のパラフレーズとして巻頭に置いている「繋がぬ沖の捨小舟 生死の苦海果てもなし」の一節が含まれている。

ここに分類した句の中で、一つだけ主題性が異なる句がある。それは次の句だ。

かたまりて星雲をなす葡萄の実

他の句が根拠なき世界と身体の無意味性からの呪縛というような負の主題性が感じられるのに対して、この句だけは正の肯定的な響きがある。

前掲書の六林男論の第十一章「星雲となる群作」中で、「星雲」という言葉は、六林男の「群作」俳句を評するときに使われている。第三句集『第三突堤』の「吹田操作場」六十句、「大王三崎」五十四句、第六句集『王國』の「王國」七十七句、第八句集『悪霊』の「十三字と季語によるレクイエム」五十句余りに至る「群作」、そして六林男死去の半年前に発表した「近江」三十二句を未踏の俳句の可能性さえも予感させるとしている。

彼はこう述べる。

※

ところで俳句における「連作」という方法は、一九二七年に水原秋桜子によって発表された「筑波山縁起」五句が嚆矢とされる。これが短歌の連作方式を応用した、設計図式と呼ばれる「連作」の始まりだ。その一方、山口誓子はあらかじめ設計図を必要とする方法に対して、一句一句の作品の配列に主眼を置いたモンタージュ式を主張した。その中で誓子は、一句の独立性を重んじながらも、群としての「感情の流れ」を重視する考えをとり、それまでの俳句表現において不可能とされていた散文的な主題性を打ち出すことを可能にしたのである。このような流れに沿えば、明らかに六林男の「群作」という方法はモンタージュ式を踏まえたものであることが了解できる。

※

掲句は、たくさんの粒が集まって葡萄の実という「群作」的光を放つ様に、師の「群作」俳句を幻視した俳句のように読める。

3 『夷狄』『蜜楼』そして『虚器』へ

高橋句集を論考するに当たり、キーワード語群別に分類して評することを試みた。この語群別に読み解くことで立ち現れる主題性の表現のあり方に、彼が師の俳句への賛辞でも述べている方法論―六林男自身は自覚化していなかったであろうこと―を、明確に認識した上での、「群作」的な創作方法論としてこれを実践しているように感じられる。

句集『蜜楼』は前句集『夷狄』の発展形であるが、まだ完結したという感じはしない。この充分に自覚的である俳句の表現方法を極めようとしているような熱気が、この句集から感じられる。

失語症的な側面が消え、内面世界の「枯野」も相対化し、行き詰まり感と崩壊感を増す外在的世界を、まるで博物学的な巨大な「辞書」のように扱い、そこから「発掘」的に言葉を掘り起こしてきて、濃密なエロスと疑似身体性というフィクショナルな世界を再構築している。

この「辞書」的という感想を巡って同時に、触れて置かなければならないことがある。それは『歳時記』という「不思議な時空」を収容した巨大なる「辞書」との関連についてである。

先進的な表現をする俳人にしては珍しく、有季定型の「形式」で俳句を表現していることの間にある、既存の「季語」認識との違いのことだ。伝統俳句の「季題」「題詠」主義は、日本人の深層心理に刷り込まれた一種のイデオロギー的自然観に盲従するだけの慣習的用法であろう。その場合、『歳時記』に対する意識は季語の便利な俳句用例集以上のものではないはずだ。

だが高橋修宏の有季定型という形式は意図的に選択した表現方法である。その方法論において、『歳時記』という「辞書」は恰好のツールである故に、有季定型という形式を選択しているのだ。

そこが伝統俳句の有季定型と明確に違う。

『歳時記』という、稲作文化によって様式された語群が中心になっているとは言え、注意深く『歳時記』を読めば、そこには稲作文化や天皇制国家成立以前からの、剥き出しの自然、天文、気象、死すら包含する膨大な時空を内在していることが判る。

おそらく彼にはそのことが魅力的なものに感じられているのではないか。

そんな魅力を備えた『歳時記』からも、考古学的視座で言葉を発掘してきて、彼が創造した呪術的韻律を有する俳句空間に置き直し、言葉たちに別次元の語りをさせる俳句を創造している。

それ故にこの句集に収められた俳句の中の季語が、膨大な時空の中で異化されてゆくことに、読者は違和感よりもある種の爽快感を抱く。

また同時にそのことが、現代俳句の先進的な表現をする俳人たちと一線を画す彼の独創性と緊密な関係にあることにも触れて置く必要があるだろう。

言葉の異質な組み合わせによる異化によって、新鮮な表現をしようとしているところは同じ傾向の作家だと見做されがちがだが、多くは言葉自身の元々の意味を捨ててかかっている。言葉を一旦無意味化して組み合わせる手法で、表現は自由になるが、その分、そこには高橋俳句のような、現代社会や人間存在などと切り結ぶ主題性の表現は希薄、というか不可能に近いだろう。

高橋修宏は博物学的「辞書」、『歳時記』という辞書から言葉を「発掘してくる」と私が述べたように、元々一つひとつの言葉が持っていた、原初的な「意味」を掘り起こして異化する。つまり「意味」を捨ててはいないという点で一線を画している。

そうやって厳選された言葉たちを、彼の主題性のある表現の俳句フィールドに置くことによって、彼が主題を語るのではなく、〈白骨化〉するまで標本のように放置された言葉たち自身が語り出すように再構築しているのだ。

ここに彼の独創性がある。

そんな主題性の表現を、並々ならぬ技量によって成功させている。誰もしたことがない、俳句表現の新領域を切り開いているのだ。これはかなり困難なことだろう。

『夷狄』『蜜楼』はこうして完結した。これがより洗練されていった先にどんな表現世界が出現するのか。

第三句集『虚器』の扉を開けよう。 ―了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?