高橋修宏の俳句表現をめぐって Ⅰ 序論的に―孤児性/失語症/無頼性

高橋修宏の俳句表現から、彼の震災後詩学の根源となっているものを探ってみたい。

先ず最新作から。

ひめあやめあそびよめなの繁りおり ①

白菜か晴れ晴れ朽ちる方舟か ②

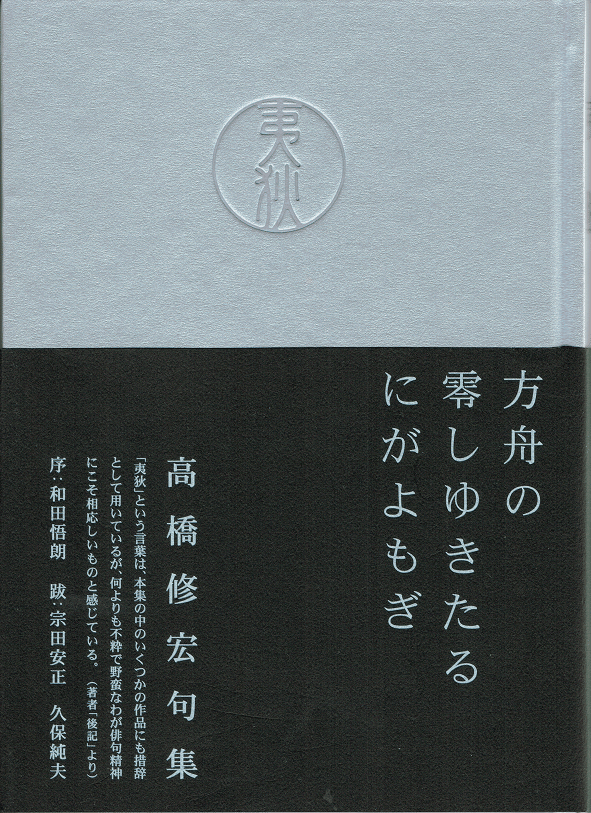

「うつろ舟」(57503」2019年8月刊)

一句目「ひめあやめ」「あそびよめな」。ひらがなの柔らかな音韻によるこの言葉のふくよかな響きに魅力がある。「ひめ」は「姫」または「秘め」の間で揺らぎ、「あやめ」は「菖蒲」「殺め」の間で揺ぐ。「あそびよめな」は「遊び」「嫁菜」「夜目な」と「遊び女」の間で揺らぎつつ、最後は「繁りおり」という状態であることが提示されて終わる。揺らぎつつ、ただ繁茂している謎めいた時空だけが読者の心に書き込まれる。

二句目、「白菜か」と「方舟か」という凡そ近似性などないような二種類のものの間に、くり返される「は」の音韻に仕掛けられた揺れに、強引に読者を誘い込む表現がされている。「晴れ晴れ朽ちる」…朽ちることに潔さを感じている表現である。

アイロニーではないのか。

なぜ朽ちることが清々しいのか。

「方舟」とは人類の罪を裁く大洪水から、人類を生かすための多種の命を救出したという「ノアの方舟」か。「白菜」というアブラ菜科の野菜には、その原種の記憶と、地球規模で変容した多種多様な文明の遺伝的な記憶が刻まれている。「方舟」はその宗教性を帯びる救済の形象が、「白菜」には品種改良という科学的成果が、肯定的に受け止められていること自身が揺らぎ出す。

皇御国空中庭園大麻殖ゆ ③

はらわたのなきすめらぎのすもももも ④

「なしくずし」(「57505」2020年3月刊)

一句目も二句目も二〇二〇年三月発表の句だから、新天皇即位に収斂する一連の(国民的?)皇室行事が背景にあるのかもしれない。

一句目の「皇」は皇室という存在性を纏ったまま俳句の中に持ち込まれている。それに接続する「空中庭園」には人為的に造成された「聖」なる場所という閉鎖性の響きがあり、さらに、どこかに吉本隆明の『ハイ・イメージ論』も想起させる。その「空中庭園」に「殖」えられているのが神経系統を麻痺させる薬の原料である「大麻」だ。また、天皇の即位儀礼(大嘗祭)において、その夜着としてもとうのが、この「大麻」から紡がれた衣服であり、古代の秘儀めく「王」の儀礼には、トランス状態で身体に神を降臨させようとする麻薬的な響きもある。

二句目の「はらわたのなきすめらぎ」には内臓という器官を剥奪された象徴天皇の封印された虚器としての身体性さえ感じる。ひらがな表記の「すもももも」は「李」と「桃」かもしれず「素の腿」かもしれないという音韻的な揺らぎ中で句が閉じられている。

以上の四句で表現の傾向を総括するのは早計だが、二つの傾向が覗えることは確かだ。

一つは①と④のひらがな表記による韻律的表現。

二つ目は四句すべてにある脱構築的表現。

韻律的表現は最近の傾向のようだが、脱構築的表現は初期からのもののようだ。最新の句に登場した「方舟」

は、次の初期の作品でも脱構築的に用いられている。

方舟の零しゆきたるにがよもぎ

ニガヨモギ(苦蓬)はキク科ヨモギ属の多年草あるいは亜潅木で、生薬名は苦艾(くがい)といい、全体を細かな白毛が覆っていて独特の臭いがある。原産地はヨーロッパ。北アメリカ、中央アジアから東アジア、北アフリカにも分布し、日本には江戸時代末期に渡来した。

新約聖書におけるヨハネの黙示録に、「苦よもぎ」という名の星が空から水源に落ちたために、水の三分の一が苦くなって多くの人が死んだという預言がある。そしてこの言葉はウクライナではチョールヌイ(黒い)とブイリヤ(草の葉または茎)の組み合わせで、直訳すれば「黒い草」または「黒い茎」という意味になるという。一九八六年四月、その「チョルノブイリ」という名前の地区にある原子力発電所で事故が発生し、死亡者四千人、強制移住など数十万人以上の大事故となった。「チェルノブイリ原発事故」である。

掲句が冒頭に収められた「微熱抄」という作品集は、二〇〇一年の第二回現代俳句協会年度作品賞を受賞し、第一句集の『夷狄』(二○〇五年刊)の巻頭に置かれることになる。それは最新作の「白菜か晴れ晴れ朽ちる方舟か」と一直線に繋がっているのでないか。「ノアの方舟」はいったい何を救出し、そこから何を「零し」続けているのかという一貫した問いがここにある。この問いの中に彼の表現における主題性の表れを読み取ることができる。

主題ではなく主題性である。主題は作者がその表現をしようとする合〈目的〉的なものだが、短い俳句はそれが困難であるがゆえに、読者の側が作品を受け止める受像作用の中に、可能な限りその合〈目的〉性を排除する「意思」をもって書き込まれるものだ。

俳句を作ることは、その短い形式と主題性との格闘ではないのか。出来上がった作品の主題性に合〈目的〉性が容易に覗える場合、その作品は表現の強度を失う。

そこに合〈目的〉性(操作性)を感じるかどうかは個人差があり客観的に判定できない難しい問題を孕む。

第一句集『夷狄』を高く評価する者は、そのかつてなかった主題性とその表現手法に注目している。その面を評価しつつも、同時にそこに危うさを指摘する者にとっては、その主題性さえも、どこか明示的に感じられるからだろう。

はっきり言えるのは、高橋修宏は初期の俳句でそれを認識しつつ意図的に試行しているということだ。

かつて高柳重信は、俳句表現の多様なあり方を希求する視座から「俳句は形式が書かせる」と言った。詩において実績と定評を得ていながら、さらに自分を追い込むように短い俳句表現に分け入ってきた高橋修宏の、俳句の形式への向き合い方にその来歴故の独創性が表れている。その独創性を簡単に総括すれば次のようなことか。

言葉に対する〈発掘〉的な姿勢である。〈発掘〉した言葉を後の文明の文脈には置かず、彼が創り出す根源的な混沌の中に置き直して、まだ誰も表現したことのない主題性を、受像する読者の心の中に書き込む試行、と言えばいいだろうか。

幻惑的であり、どこか考古学的でもある。

若き学徒時代、考古学を専攻し全国の遺跡、古墳などの発掘調査に従事し、学術的な論文も書いていたという来歴がそうさせるのかもしれない。考古学の手法には現在の眼を捨てるという原則があるという。既存の知識・常識はその時代の実相に迫るには邪魔になるからだ。ものごとの剥き出しの原型に向き合おうとしているような姿勢が感じられる。

そこに自ずと批評性も立ち上がってくるが、それが表現の目的ではない。取り込まれた言葉(因習的概念)を揺さぶり、世界と存在の不確実さ、捉えどころのなさを一瞬の韻律で現出させる俳句として表現しようとしているかのようだ。読者はそこに主題性を感じ取るが、作者は正反対に表現主題として結像してしまうことを拒み、その詩法の奥に封印する。そこに緊張感に満ちた表現の強度が生まれている。

70年代に青春期を過ごした詩人や俳人には、それまでの歴史・文化との不連続的な孤立性の自意識がある。表現の上では一元的な主題表現に絡めとられることへの潔癖なまでの拒否感を持つ、失語症的な表出となって表れた。既存の価値観・言語表現観への不信感がある。

彼の詩的トポスの出発点はそこにあるのだろう。

それが東日本大震災後の、彼の独自の視座からの表現と批評に強度を与えていたのだと言えるだろう。

彼より六・七年先行する団塊・全共闘世代と呼ばれる私たちの世代もそれを共有はしているが、例えば俳句について「不可能性の文学」という言い方をするとき、それを、どこか可能性の文学という価値観へ反転させていく志向を保持したままで、そこにこの世代の徹底しきれない甘さがある。私はあらゆる言語表現が失効した現場、いわば言葉の真空地帯とも言える水俣病事件の町で幼少期を過ごしたので、同世代のそんな一種、楽天性のある傾向に違和感を抱き続けた青春を過ごした。

高橋修宏の世代(もちろん全員がそうではないだろうが)にはその甘さや幻想がない。

彼が使う俳句批評の言葉に、韻文の「空無の強度」というものがある。それは、青春期に刻印された精神的な孤立感、寄る辺なき孤児性と失語症的な言語情況の中で、それでも短詩型文学によって何かを表現するときの、矜持のようなものだろう。脱構築的な表現の手法が、その強度を支える詩的武装の一つとなったに違いないが、もちろんそれだけではない。

二〇〇五年第二十三回・平成十七年度の現代俳句新人賞を受賞した「亜細亜」という作品集には、脱構築的な表現手法ではない句もたくさんある。

蹠よりはみ出してゆく雪解川

煉獄は菜の花明りかもしれぬ

土踏まず空恐ろしき桜かな

麦秋や紙飛行機は戻らざる

蛍の火また結び目が見えており

青空のさみしさ匂う天花粉

抱擁の影を出てゆく草の絮

「はみだしてゆく」何か「かもしれぬ」「空恐ろしき」行きて「戻らざる」「むすび目」の「さみしさ匂う」「抱擁の影を出てゆく」……このような揺れ動く心性の表現に高次の抒情性を感じる。抒情といっても尋常ではなく、精細さを併せ持つ自己分裂的で荒ぶる魂の無頼性とでもいうべき抒情性である。脱構築的な表現に拠らずとも「空無の強度」を備えた表現が、ここには見られる。ここにこそ彼の詩的トポスはあるのではないだろうか。

最新作には脱構築性と抒情性に、韻律性という要素が加わってきている。伝統的な韻律性への回帰的純化ではなく、意味性の限りなき鈍化という、新たな韻律性の創造という方向性であろう。強いて言えば、志向されているのは太古の呪術的とも呼べる韻律性というべきだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?