個人防護具と就業制限

リハ専門職は、患者の2m以内で少なくとも20分以上は接する職種である。また、リハ対象者の中には、無症状病原体保有者や感染症陽性患者の濃厚接触者、軽症者が絶対に存在していないと言い切ることが難しく、リハ部門のマネジャーは、リスクを最小限に抑えつつ、医療機関としてのリハ機能を持続させるためのBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を策定・運用することが求められる。

個人的な考えとしては、本来はBCPに基づいて感染対策部門がトップダウンで感染対策を講じるのが理想と考えるが、COVIT-19の様な急激な感染拡大が懸念される際にはそのための時間的猶予がない。したがって、業務を知り得た部署や部門単位が主導となり、情報を共有しながらボトムアップで感染対策を講じることが必要であると考える。

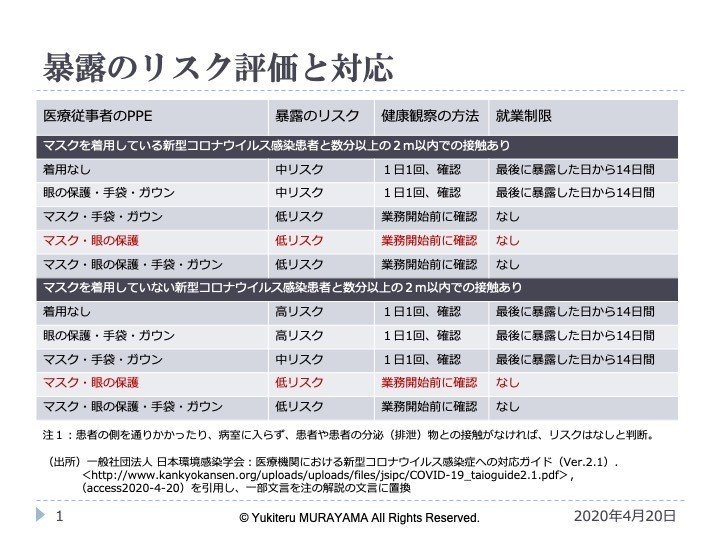

下の図は、新型コロナウイルス感染症患者に接触した医療従事者のPPE(personal protective equipment:個人防護具)と就業制限についての関係を筆者がまとめた表である。解釈の誤りがあるといけないので、詳細は一般社団法人 日本環境感染学会の「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(Ver.2.1)」<http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf>を確認いただきたい。

これによると、万が一、リハ対象者の中に無症状病原体保有者や感染症陽性患者の濃厚接触者、軽症者が含まれていたことが後から判明した場合、現実的なリハ専門職のPPEは「マスク+眼の保護」がなされていないと14日間の就業制限が必要となる。さらに、多くの医療機関が採用している365日のリハ提供体制により、同一の対象者に複数のリハ専門職が介入する場合、その判明が遅れるほど就業制限が必要となるリハ専門職の規模が大きくなることが推測される。

地方都市の医療機関は、現在の都市部の医療機関の混乱を数週後に経験するという話を聞く。この数週のアドバンテージの中でどれだけ具体的なBCPを策定できるかが、地方都市の医療機関には求められているように思う。

(以下、2020年5月8日追記)

図(暴露のリスク評価と対応)の出所である「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(Ver.2.1)」は、2020年5月7日にver.3に改定された。ver.3を反映した記事は、「個人防護具と就業制限②」として本noteに記す。

最後までお読みいただき感謝致します。よろしければ、サポートいただけると嬉しく思います。いただいたサポートは、よりお役に立てる記事を書くための取材費に活用させていただきます。