歯根嚢胞の裏装上皮の形態について

歯根嚢胞では国家試験でも網状の上皮脚(口腔外科学第4版ではアーケード状と表現)を認める事があります。歯根嚢胞は齲蝕や歯の亀裂,破折など様々な原因で歯髄が感染し,防御反応として歯髄炎が生じ,歯髄は側副循環に乏しくまたローコンプライアンスの為,壊死物質も蓄積しやすく圧力が高まりやすいです(いわゆるドミノ理論)

また軸索を逆行性するような伝導が生じると神経終末部からはCGRPやSPが分泌されてさらに炎症巣を拡大させるとされています。

歯髄の抵抗虚しく失活し感染根管になり,やがて根尖部に炎症が生じます。(ちなみに尋常性ざ瘡はいわゆるニキビですが皮膚部に生じ,腫脹できるので触って押したりしなければ痛みはない事が多いと思います。つまりハイコンプライアンスと表現されると思います。)

嚢胞を形成することで炎症をさらに波及しないようにしていると考えられます。

上皮は外界と内部環境を隔てる障壁の役割を持つからです。

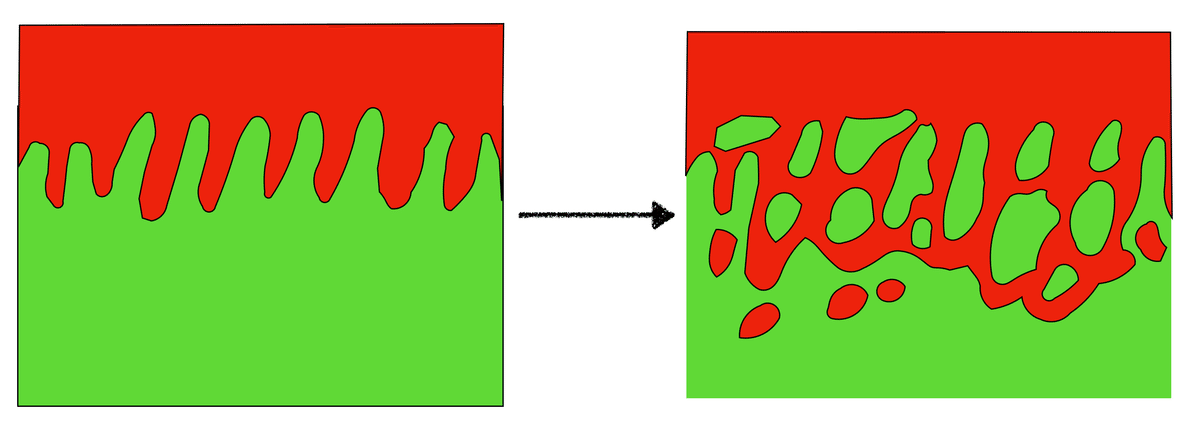

上皮はサイトカイン受容体を持っており炎症性サイトカインが結合すると何らかの増殖シグナルとなり細胞増殖が起こり,上皮脚の延長が,さらに炎症の程度が強い場合は網状の上皮脚になると考えています。これら釘脚の延長は上皮を剥がそうとする外的刺激へ抵抗するために物理的嵌合力を増すものです。

口腔領域では歯肉の外縁上皮では食塊がぶつかるので上皮脚が発達しており,内縁上皮は未発達です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?