ITによってどのように企業の競争力は形成されるのか? ― 情報システムによるビジネスプロセスの「高密度化」

ちょうど3年前(2018年8月)に「セブン-イレブンとヤマト運輸のIT戦略分析―業界リーダーが持続的競争力をつくるメカニズム」という書籍を中央経済社から出版する機会をいただいた。博士論文を書籍にしたものなので、決してわかりやすい書籍ではないが、事例企業の情報システム史を丁寧に記述したもので、一部の方でだと思いますが、ご評価いただけているのかなと考えている。

せっかくなので、本書を執筆したときのことを振り返り、簡潔に内容をまとめてみたい。

本書は、セブン-イレブン、ヤマト運輸という情報システムへの依存度が高い業界のリーダー企業を取り上げ、ITの進化の速さに対して、なぜ常に業界リーダーの地位にあるのかを分析している。

ITの進化が早いということは、IT依存度の高い業界では、競合企業に優位性をひっくり返されてしまうリスクがある。実際、ヤマト運輸は、2000年頃にITで先行した佐川急便に宅配数シェアを奪われ、わずかの差となるまで追いつかれてしまった。

本書の結論を先取りすると、「業界内で高い競争力を維持しているリーダー企業は、ITを利用しつつ情報システムの継続的刷新を通じてビジネスプロセスを経路依存的に「高密度化」していくことで、競争力を維持している」ということである。

ここで「高密度化」とは、簡単に言うと、目標とするKGI/KPIに対して、情報システムを用いて整合的に結合される業務機能や経営資源の範囲が時間軸上で広がっていくことを言っている。

「高密度化」において、なぜ情報システムの役割が重要かというと、様々な業務の流れは情報の流れでもあるからである。この情報の流れをコントロールしているのが情報システムとなる。

つまり、リーダー企業においては、「高密度化」の過程において、データ入力業務とデータ活用業務が整合性をもって次々と結合されていることが読み解ける。

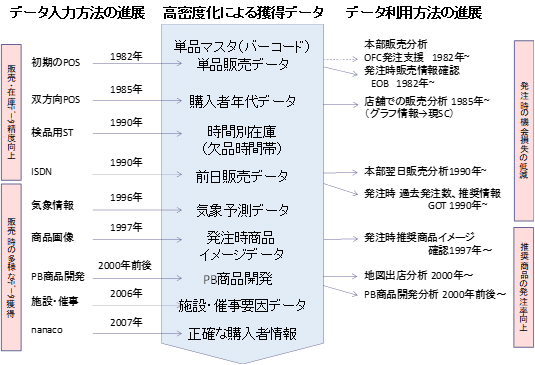

例えば、下図はセブン-イレブンの例である。

意図的に集められたデータもあるし、事後的に活用方法を発見したデータもあるが、当初のPOSデータは売れ筋商品を把握するもの(最初は紙帳票だった)だったが、情報システムの追加や刷新を繰り返し、例えばPB商品の開発にも重要な意味を持つようになっている。

細かな説明や分析は、書籍に記載したが、本事例からわかることは、

「入力側面においては、より広く、より効率的に、より精度の高いデータを先進的なITを用いて獲得することが追求されると同時に、蓄積されたデータを使って、業務指標を向上させる新たなデータ利用方法を付け加える取り組みもなされている。リーダー企業においては、このようなデータ入力と利用の複線的な高密度化の取り組みによって競争力を高めている」ということである。

「複線化」を簡単に図示すると下図のようになる。

競争力形成において、あるITを導入することでは一時的な優位性しか生まない。一方で、このように複雑ではあるが業務が結合されていくと、競争力が段階的に増していくと同時に模倣困難性が高まる(つまり、簡単にはひっくり返せない)。

昨今DXの文脈でデジタルによる変革が重要だと述べられることがあるが、自分自身は「競争力」形成は成功体験を積み上げて経路的に構築されていくものと考える。一夜のうちに実現できるものではない。

もちろん、業界自体が破壊された時に本概念で語ることはできないが、現事業の競争力をいかに高めるかの文脈からは重要な概念であると考える。実際、amazonもそうだし、LINEなんかもそうだが、ある地点止まることをせず、どんどんとサービスを増やす中「高密度化」が進んでいる。競争力形成に対する重要な概念と考えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?