腱板断裂患者における後方関節包タイトネスに着目した保存療法の経過

【はじめに】

腱板断裂は腱板の退行性変化によって中高年に好発し、肩の痛みや筋力低下を主訴とする運動器疾患である。腱板断裂の治療法は、理学療法を中心とした保存療法と鏡視下腱板縫合術や陳旧性広範囲腱板断裂、脂肪変性が進行している重症例の場合は人工関節といった手術療法が主となっている。近年では、腱板が断裂をしていても症状が出現しない無症候性腱板断裂の存在が報告され1)2)、腱板断裂自体が必ずしも疼痛や機能障害を引き起こすわけではないことが広く認知されている。このため、保存療法では症候性の腱板断裂を無症候へ変化させることが理学療法の大きな目的であるといえる。

無症候性腱板断裂が症候化する要因は、腱板断裂の大きさ3)4)、腱板筋萎縮や脂肪変性5)、喫煙6)などが報告されている。腱板機能低下や腱板断裂拡大によって骨頭の動的求心性の低下が報告されている点や上腕骨頭が上方に偏位し、肩峰下に衝突する肩峰下インピンジメントが生じることで有症化することも一因であることが報告されている7)。また、肩峰下インピンジメントを引き起こす機能的変化の要因として、後方関節組織のタイトネスはその頻度が高く動的構造が短縮することとして定義されている8)。肩甲骨に付着するために後方関節包の機能障害はScapular Dyskinesisの原因となる可能性があり、肩甲骨の機能障害のよって変化した運動学的パターンは腱板断裂の進行要因として関連していることが報告されている9)10)。

Combined Abduction Test(以下CAT)やHorizontal Flexion Test(以下HFT)は、肩甲骨を徒手的に固定して上肢を外転や水平屈曲させて左右差から肩甲上腕関節の柔軟性を評価する機能的評価である。これらは、後方、後下方関節包のタイトネスと関連し、理学療法の機能障害を鑑別する上で重要な評価指標である。我々はこれまでの報告を総じて後方、後下方関節包のタイトネスが関節運動学の異常、延いては骨頭の動的求心性の低下を引き起こし、腱板断裂の有症化を導く一因であると考えている。そこで本調査では、腱板断裂の保存療法の治療過程において、後方・後下方が関節包タイトネスに着目して保存療法成績について検討したので報告する。

【対象および方法】

1. 対象

2015年4月から2017年3月までのクリニックを受診した患者のうち、肩関節で理学療法を実施し3か月以上経過を観察できた128例のうち腱板断裂と診断された患者の経過を調査した。包含基準は(1)Magnetic Resonance Image(以下MRI)で腱板断裂と診断された患者、(2)疼痛を伴う腱板断裂患者であること(無症候性腱板断裂は除く)、(3)Combined Abduction Test(以下CAT)、Horizontal Flexion Test(以下HFT)が陽性であること(陽性の基準は罹患側が健常側との左右差)とした。本調査における除外基準は、(1)過去に肩関節や肩鎖関節などへの手術の既往がある患者、(2)肩鎖関節や胸鎖関節の外傷の既往、(3)糖尿病や甲状腺機能異常などの代謝疾患の罹患患者、(4)変形性関節症や関節リウマチなどの関節疾患の患者、(5)頸髄症や頚椎神経根障害などの整形外科疾患を有する患者、(5)石灰性腱板炎や骨性インピンジメントを有する肩関節病変を有する、(6)外傷性腱板断裂、(7)拘縮肩を伴う腱板断裂の7項目のいずれかに該当する症例は除外した。なお、調査と本報告については、すべての患者に対して個人が特定されないことを条件に説明と書面による同意を得た。

2. 保存療法

保存療法は、医師によるペインコントロールと理学療法士による機能改善を目的とした理学療法で構成された。ペインコントロールは、トリアムシロノン(ケナコルト-A)、デキサメサゾン(デカトロン)、局所麻酔剤(キシロカイン)等を患者に合わせて肩甲上腕関節内または肩峰下滑液包内に混注し、頻度や投与期間については医師が判断した。内服投与は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やトラムセットの処方を医師により実施した。これらの治療によって、ペインコントロールが良好な症例な患者に対して理学療法による治療を開始した。理学療法は、肩甲骨の可動域運動(防御性収縮の除去)、肩甲上腕関節の収縮弛緩運動(防御性収縮の除去)、後方・後下方タイトネスに対するストレッチ、胸椎の運動(回旋・伸展)、自宅でのセルフストレッチの指導とした。理学療法の頻度は、20分1単位~2単位を週1回~2回継続して実施し、3か月間継続した。

3. 調査項目と統計学的解析

調査項目は年齢、性別、罹患期間(肩関節痛が生じてから当院を受診し、服薬または理学療法処方箋がでるまでの期間)について調査した。継時的な項目として理学療法開始時点と理学療法介入後3か月時点について、肩関節可動域(屈曲・外旋)、日本整形外科学会肩関節疾患治療成績判定基準(肩Japanese Orthopedic Association Score: JOAスコア)をカルテより後向きで調査した。JOAスコアは5つのサブカテゴリ(疼痛;0-30点、機能;0-20点、可動域;0-30点、X線;0-5点、関節不安定性;0-15点)で構成される0-100点の指標であり、点数が高いほど良好な結果を示し、すべてのサブカテゴリごとについて調査の対象とした。また、最終的なアウトカムとして、1年以内に手術をした症例(手術群)と保存療法の継続または治療終了症例(保存療法改善群)について調査した。

解析手順について、すべての腱板断裂患者についてベースラインと3ヶ月時点の各項目について、対応のあるT検定で比較した。続いて、最終的に手術に至った手術群と保存療法改善群の2群間でのベースラインと3か月時点のそれぞれの比較については各群における2群変化を明らかにするために対応のないT検定で比較した。統計解析はSPSS ver.25を用いた。

【結果】

肩関節患者128例のうち、凍結肩(拘縮肩)41肩、凍結肩(炎症期)33肩、腱板断裂54肩であり、3か月後に評価できなかったドロップアウト者はいなかった。腱板断裂54肩のうち肩関節や肩鎖関節などへの手術の既往1肩、肩鎖関節や胸鎖関節の外傷の既往2肩、糖尿病や甲状腺機能異常、透析などの内科疾患の罹患者5肩、変形性関節症や関節リウマチなどの関節疾患の患者2肩、頸髄症や頚椎神経根障害などの整形外科疾患を有する患者1肩、石灰性腱板炎や骨性インピンジメントを有する肩関節病変を有する4肩、外傷性腱板断裂、広範囲断裂、腱板大断裂、肩甲下筋の断裂を含んでいる7肩、拘縮肩を伴う腱板断裂3肩を除いた28肩を対象とした。平均年齢は、62.3±13.8歳であり、男性8肩、女性20肩、初発症状から当院治療までの期間は6.5±4.0か月であった。3ヶ月時点で肩甲上腕関節の後方関節包ならびに後下方関節包の柔軟性を評価するCAT、HFTの左右差が消失し、改善を確認した。

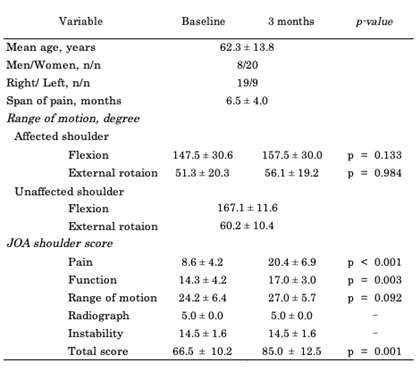

表1より初期評価時点の患側屈曲は147.5±30.6度、外旋51.3±20.3度、理学療法介入後3か月では、患側屈曲157.5±30.0度、外旋56.1±19.2度となり、ベースラインと比較して屈曲・外旋ともに有意な改善を認めなかった。初期評価時点のJOAスコア(Total)は66.5±10.2点であり、項目別で疼痛は8.4±4.2点、機能は14.3±4.2点、可動域は24.2±6.4点であった理学療法介入後3か月ではJOAスコア(Total)が85.0±12.5点に有意に改善し、JOAサブスコアは疼痛が20.4±6.9点、機能が17.0±3.0点、可動域が27.0±5.7点にそれぞれ3か月後に有意に改善した。

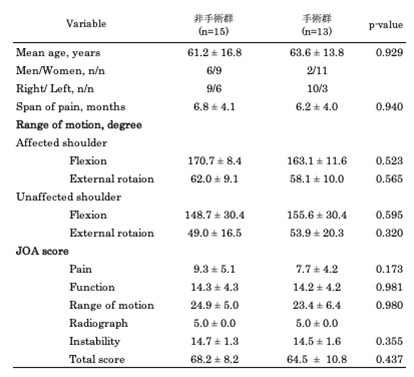

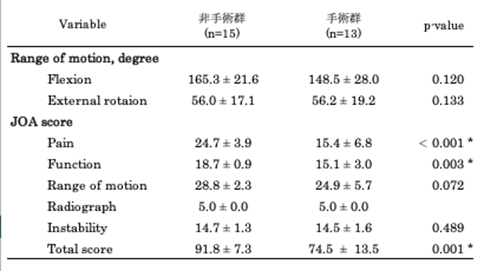

1年以内に手術をした症例(手術群)と保存療法の継続または治療終了症例(非手術群)について2群に分類した結果、手術群13肩、非手術群は15肩であった。初期評価時点におけるベースラインの可動域(屈曲・外旋)、JOAスコアのサブスコアに両群に有意差を認めなかった(表2)。一方、理学療法介入3ヶ月時点で、関節可動域に両群で有意差は認めなかった(屈曲:p=0.120, 外旋:p=0.133)が、JOAスコアの疼痛は保存療法群24.7±3.9点、手術群15.4±6.8点で有意な差を認めた(p < .001)。また、機能は保存療法群18.7±0.9点、手術群15.1±3.0点で有意な差を認めた(p =0.003)。このため、JOAスコア(合計)が手術群で低値を示した(p = 0.001)。

【考察】

本調査は肩関節の後方関節包への介入によって生じた機能的変化が腱板断裂の理学療法経過に及ぼす影響を後方視的に検証した。結果、腱板断裂患者は後方関節包のタイトネスの変化によって可動域の変化は認めなかったが、JOAスコア合計、サブスコアである痛み、機能について改善を示した。また、1年以内での予後を調査したところ手術群13肩、非手術群は15肩であり、ベースラインに差はなかったものの理学療法介入後の3か月後の群間比較では手術群ではJOAスコア合計、サブスコアである痛み、機能について有意に減少していた。

後方関節包のタイトネスは肩関節疾患において頻度の高い機能障害であり、Burkhartらは棘下筋、小円筋、広背筋といった後方部に位置する領域の動的構造が短縮することとして定義している8)。後方関節包のタイトネスによって、肩峰下に衝突する肩峰下インピンジメントが生じることや、Harrymanらの研究11)では正常の関節包では肩屈曲時の上腕骨頭の上方偏位が0.35±2.22mm、前方偏位が3.79±3.8mmに対して、後方タイトネスが存在する場合上方偏位が2.13±1.68mm、前方偏位が7.27±3.17mmまで増加することが報告されている。そのため、腱板断裂の特徴とされる上腕骨頭が上方偏位する機能障害の一要因として、肩甲上腕関節の後方関節包のタイトネスは理学療法における機能的障害の一つとして対応する根拠となり得る。

本研究において、肩甲上腕関節後方関節包のタイトネスの評価方法であるCATとHFTが改善した症例において、屈曲可動域と外旋可動域の3か月後の有意差は認めなかった。一方で、JOAスコア合計、サブスコアである痛み、機能について改善を認めた。この結果は腱板断裂を伴う患者の主な症状は可動域障害ではなく疼痛に伴う機能低下であったことを示している。包含基準で示したように腱板断裂のコントロールについて対応していること、疼痛期間が6.5か月の長期間に及んでいることからも腱板断裂に伴う急性疼痛の可能性は低く、機能的要因に伴う症候化の可能性が伺える。近年肩甲骨ジスキネシスが用語として普及しつつあるが、これは肩甲骨運動異常または肩甲骨機能不全の総称を表している。後方関節包がタイトネスになることによって、肩甲骨の運動と上腕骨頭の運動学的変化を生じさせ、腱板へのストレスを増加させることを報告されている12)。このことからも、後方関節包タイトネスに伴う肩甲骨の機能障害によって変化した運動学的パタンは腱板断裂の疼痛に関連していることが推察される。本研究では、3ヶ月の保存療法期間において、腱板断裂患者の一定数の患者の改善を認めている。全ての症例でCAT、HFTの改善を認めており、後方関節包の変化が腱板断裂に伴う症状の軽減を引き起こした可能性は十分に考えられる。過去に後方関節包のタイトネスは対する介入研究は寡少であるが、KG Laudnerらは野球選手において後方関節包のタイトネスと肩甲骨の前方化について関連性があることを報告されている。本調査結果も同様の結果を示しており、本邦において理学療法が腱板断裂の保存療法で着目すべき点として後方関節包の変化について示した数少ないデータであるといえる

一方で、長期的な成果として、本調査対象者においても手術(全例が鏡視下腱板縫合術)を選択した症例も少なからず存在した。腱板断裂の自然経過に関する過去の報告では、非外傷性の腱板断裂の約20%~30%が手術療法へ移行したと報告されている13)。手術療法への方針転換には、断裂の大きさや滑液包側断裂などの断裂形態と、腱板筋の脂肪変性や筋萎縮、断裂層の拡大、日常生活活動や患者の取り巻くコミュニティなど様々な影響を考える必要がある。このため、早期に手術療法という選択肢を取らざる得ない状態になることを避けるために、身体的機能低下を予防する継続的な保存療法や定期的な画像診断による確認が必要不可欠であると報告されている14)。本調査でも、手術群と保存療法改善群の比較ではベースラインに差はなかったが、後方のタイトネスが改善しても疼痛や機能面で有症状患者が一定数存在し、1年以内に手術を選択する症例を認めている。少なくとも、外傷性腱板断裂を除けば、腱板が断裂すること自体は加齢変性であり、症候性腱板断裂になる一要因として肩関節を中心とした周辺機能の維持は一定の効果を示す可能性を示している。このことに加え、腱板が断裂していても症状が出現しない無症候性腱板断裂が一定数存在することから、理学療法の主たる目的は症候性腱板断裂を無症候性に変化させることが重要な視点であるといえる。すなわち、多くの症例が後方関節包タイトネスや肩甲骨周囲のコンディションを改善させることでの改善する要素は多く認められる可能性がある。

本研究を含めた肩関節疾患における課題として、CATとHFTの改善により肩甲胸郭関節や肩甲上腕関節の運動パターンが本当に変化したのかをどのように客観的指標で検証することができるかについては、今後の課題であると認識している。しかしながら、少なくとも無症候性腱板断裂が一定数の存在することや機能的要因は症状と関連していることを鑑みると、肩関節後方タイトネスの改善は腱板断裂自体は治癒できないが、損傷によって生じた症状に伴う手術時期を遅らせることが可能となるかもしれない。

【結論】

腱板断裂の保存療法の治療過程において、後方関節包タイトネスが改善することによって可動域の変化は認めなかったが、疼痛や疼痛に伴う機能障害を改善した。また、1年以内での予後調査では手術群13肩、非手術群は15肩であり、手術群ではJOAスコア合計、サブスコアである痛み、機能が低下していた。

【利益相反】

本調査報告に、開示すべき利益相反はない。

【文献】

1)中島大輔, 山本敦史, 他.無症候性腱板断裂の疫学.肩関節.2008; 32: 365-367.

2)山本敦史, 高岸憲二, 他.無症候性腱板断裂の臨床像.肩関節.2008; 32: 409-412.

3) Mall NA., Kim HM.,et al. Symptomatic progression of asymptomatic rotator cuff tears: a prospective study of clinical and sonographic variables. The Journal of Bone and Joint Surgery American volume.2010;92(16):2623.

4)Keener JD., Hsu JE. ,et al. Patterns of tear progression for asymptomatic degenerative rotator cuff tears. Journal of shoulder and elbow surgery.2015; 24(12):1845-1851.

5) Shah SA., Kormpakis I. ,et al. Rotator cuff muscle degeneration and tear severity related to myogenic, adipogenic, and atrophy genes in human muscle. Journal of Orthopaedic Research.2017;35(12):2808-2814.

6)Bishop JY., Santiago-Torres JE.,et al. Smoking predisposes to rotator cuff pathology and shoulder dysfunction: a systematic review. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery.2015:31(8);1598-1605.

7) Tyler TF., Nicholas SJ. ,et al. Quantification of posterior capsule tightness and motion loss in patients with shoulder impingement. The American Journal of Sports Medicine.2000:28(5);668-673.

8) Burkhart SS., Morgan CD. ,et al.The disabled throwing shoulder: spectrum of pathology Part I: pathoanatomy and biomechanics. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery.2003;19(4):404-420.

9)Lin JJ., Lim HK.,et al. Effect of shoulder tightness on glenohumeral translation, scapular kinematics, and scapulohumeral rhythm in subjects with stiff shoulders. Journal of Orthopaedic Research.2006;24(5):1044-1051.

10) Yang JL, Lu TW ,et al. Secondary motions of the shoulder during arm elevation in patients with shoulder tightness. J Electromyogr Kinesiol. 2009 ;19(6):1035-42.

11)Harryman DT., Sidles JA. ,et al. Translation of the humeral head on the glenoid with passive glenohumeral motion. JBJS.1990;72(9):1334-1343.

12)Duzgun I., Turgut E. ,et al. The presence and influence of posterior capsule tightness on different shoulder problems. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. 2017; 30(2):187-193.

13)Kuhn JE, Dunn WR,.et al:Effectiveness of physical therapy in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. J Shoulder and Elbow Surgery. 2013; 22: 1371-1379.

14)藤井康成,赤嶺卓也,他.腱板断裂の自然経過と治療戦略―保存療法における危険因子とは―.関節外科.2018; 37: 16-23.

図表説明文

表1. 腱板断裂患者のベースラインと理学療法介入3か月の比較

表2. 非手術群と手術群のベースライン

表3. 非手術群と手術群のベースライン手術群と手術群における3か月後の比較

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?