電験3種 2021年度 理論 問16 計測器の内部抵抗

電圧計と電流計の内部抵抗に関する問題です。内部抵抗とは何かさえわかれば,あとは単なる直流回路の問題になります。

(前提1)内部抵抗とは

回路の電流を測る時には電流計を使い,電圧を測る時には電圧計を使うわけですが,正確に測定するために必要なことはなんでしょうか? その条件の一つに,計測器が回路に影響を(なるべく)与えないということがあります。計測器を回路につないだことで,回路の電気の流れが変わってしまうと,正確な測定ができません。

単純な例で考えましょう。電池と抵抗がつながっている回路の電流と電圧を測りたいと思います。

電流を測るには,導線を切って代わりに電流計を入れます。もともとは導線だったので0Ωなのに対し,典型的な電流計はコイルに電流を流してばねにつながった指針を引き付けて指針を動かすものなので,コイルの抵抗があります。このような抵抗を内部抵抗といい,電流計の内部抵抗が大きいと回路に流れる電流が小さくなり,測定誤差の原因になります。

電圧を測るには,電圧計を回路につなぎます。もともと電流が流れていなかった場所(=抵抗無限大)につなぐので,電圧計には電流が流れないのが望ましいのですが,電圧計の指針を動かすにはわずかに電流を流す必要があり,電圧計は大きいとはいえ有限の抵抗を持ちます(実際に典型的な電圧計の内部は大きな抵抗と電流計を直列にした回路になっています)。これが電圧計の内部抵抗で,電圧計の内部抵抗が小さいと測定対象に流れるべき電流の一部が電圧計に流れてしまい,測定誤差の原因になります。

言い換えると,電流計は導線の代わりなので内部抵抗が小さいほどよく,電圧計は電流が流れない空間の代わりなので内部抵抗は大きいほうがいいということになります。

もちろん誤差を小さくするため,電流計の内部抵抗は小さく,電圧計の内部抵抗は大きく作られているので,通常の測定ではあまり気にする必要はありませんが,精密に測定したいときには内部抵抗を含んだ回路で考える必要があります。

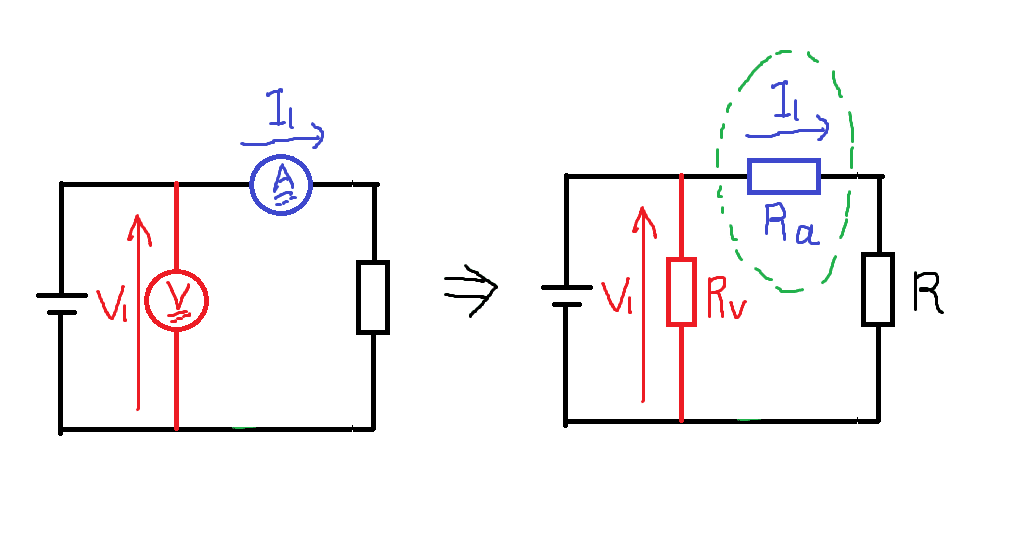

内部抵抗を含んだ回路に置き換えるのは,電流計や電圧計をそれぞれの内部抵抗に置き換えるだけです。電流計や電圧計の指示値はそれぞれの内部抵抗に流れる電流や内部抵抗にかかる電圧になります。

(前提2)誤差,誤差率とは

日常的にも使われる誤差という言葉ですが,きちんと定義しておきましょう。

測定値の誤差は,

誤差=測定値-真値

で定義されます。測定値が本当の値より大きければ誤差はプラス,測定値が本当の値より小さければ誤差はマイナスになります。

「測定値-真値」なのか「真値-測定値」なのか迷うかもしれませんが,そもそも引き算というのは基準とするものに対してどれだけ大きいかを求める計算で,基準はマイナス記号の右側の数字なので,真値がマイナス記号の右側になります。

同じ誤差+1cmでも,測りたいもの(真値)が1kmの時と10cmの時で重要性が変わってきます。そこで使うのが誤差率です。

誤差率は,

誤差率=誤差÷真値

=(測定値-真値)÷真値

で定義されます。割り算は基準に対する比率を求めるもので,基準は引き算と同じく記号の右側なので,「÷真値」になります。

誤差+1cmで真値1kmなら,誤差は+1cm÷1km=+0.00001=+0.001%,

誤差+1cmで真値10cmなら,誤差は+1cm÷10cm=+0.1=+10%となります。

本来は真値を基準として誤差を真値で割るのですが,便宜上測定値を基準として,

誤差率≒誤差÷測定値

として求めることもあります(=ではなく,あくまで≒です)

試しに,測定値101で真値100とすると,

真値基準で,(101-100)÷100=+0.01=+1%

測定値基準で,(101-100)÷101=+0.00990099……=+0.990099……%

ということで,まあいいかなってとこでしょうか(もちろん用途によりますが,電験で「最も近い」選択肢を選ぶにはたいてい大丈夫です)

(a)

電流計の電力損失とは,すなわち電流計の内部抵抗で消費される電力です。

電流計については,内部抵抗の値がRa [Ω],電流指示値がI1 [A]と与えられていますから,

消費電力[W]=抵抗にかかる電圧[V]×抵抗に流れる電流[A]

=(抵抗値×抵抗に流れる電流)×抵抗に流れる電流

=(Ra×I1)×I1

=I1^2×Ra

なので,答えは(4)です。

(b)

負荷抵抗の消費電力の真値を知るには,負荷抵抗にかかる電圧の真値VRと,負荷抵抗を流れる電流の真値IRがわかればいいです。

先に電流の真値IRを考えましょう。電流計を流れる電流は測定値の通りI1です。電流計から負荷抵抗への回路に枝分かれはないので,負荷抵抗を流れる電流もI1です。つまり電流に関しては誤差はなくIR=I1です。

次に電圧の真値を考えましょう。電圧計にかかる電圧は測定値の通りV1ですが,V1は電流計(の内部抵抗)と負荷抵抗を直列につないだ合成抵抗に対してかかっています。したがって,電流計の内部抵抗による電圧降下の分,負荷抵抗にかかる電圧は小さくなります。

合成抵抗に流れる電流と負荷抵抗に流れる電流は同じなので,電圧はそれぞれの抵抗に比例します。内部抵抗4Ω,負荷抵抗320Ωなので,合成抵抗は320+4=324Ωで,

VR=(320/324)×V1

となります。

負荷抵抗の消費電力の真値は,

VR×IR=(320/324)×V1×I1

となり,誤差率は,

誤差率=(測定値-真値)÷真値

=測定値÷真値-真値÷真値

=(V1×I1)÷((320/324)×V1×I1)-1

=324/320-1

=4/320

=0.0125

=1.25%

となるので,答えは(5)になります。

(蛇足)

完全に蛇足ですが,「誤差率=誤差÷真値×100」と書いてある本もありますが,100ってなんだよって思います。パーセント表記の数字にしたいという意図でしょうが,「誤差率は真値を基準にした誤差の比率だ」という定義に余計な数字を持ち込むのは全く本質的でありません。

「誤差は1%」と言おうが,「誤差は0.01倍」と言おうが完全に等価であり,「42.195km=42195m」と書くのと同じように,計算過程でパーセントにしたくなった時に「0.01=1%」とすればいいだけなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?