米海軍が艦隊即応計画を改訂

米海軍協会(USNI:US Naval Institute)によれば、10月20日、米海軍は2014年に策定した「最適化艦隊即応計画」(OFRP:Optimized Fleet Response Plan)を改訂したようです。

内容は後述しますが、そもそも「艦隊即応計画」とは何か、また改訂に至った経緯からおさらいしたいと思います。

1 艦隊即応計画(FRP)とは

2014年の「最適化艦隊即応計画」(OFRP:Optimized Fleet Response Plan)の前身は「艦隊即応計画」(FRP:Fleet Response Plan)であり、グローバルな安全保障環境に適応するため、艦隊の即応体制を適切に維持し、十分な活動期間を確保することを目的として、艦隊の活動周期を規定してきました。

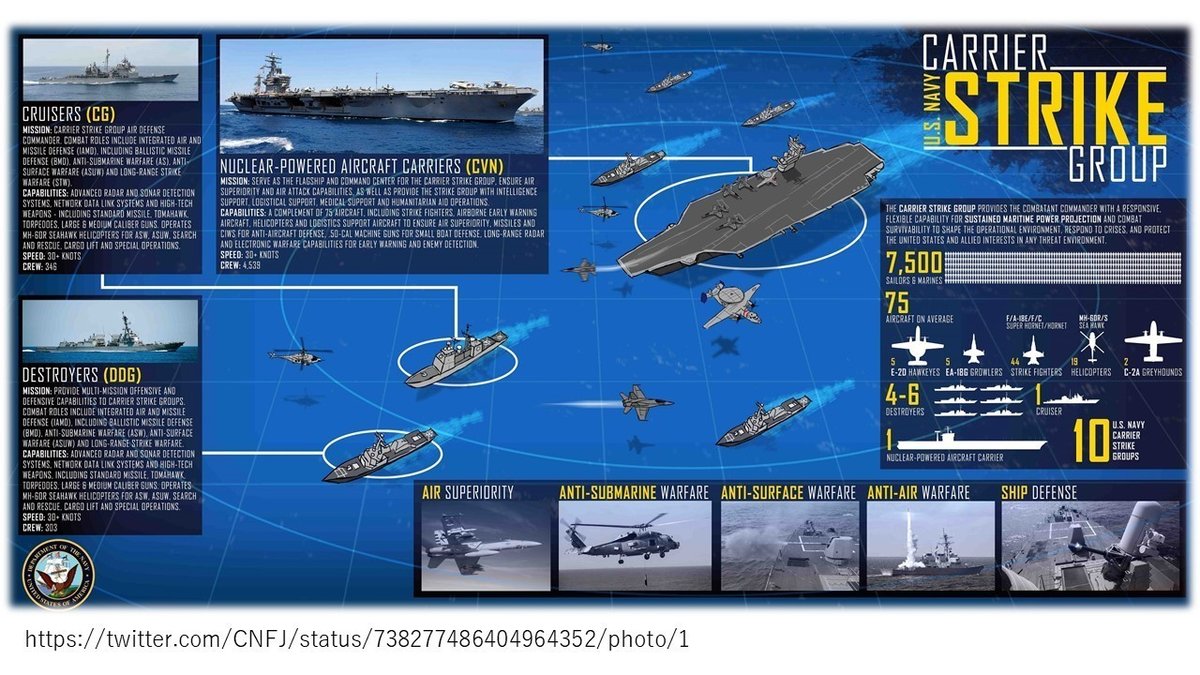

FRPでは、艦隊の戦闘能力の50%向上や展開ローテーションにおける人的緊張緩和を目標とし、27か月中15.8か月(注1)を展開可能な状態することで、6つの空母打撃群(CSG:Carrier Strike Groups)の継続的な前方展開または即応待機を可能にし、かつ基礎訓練期間にある2つのCSGを90 日以内に展開可能にするというコンセプトに基づき計画されていました。

(注1)その後、24か月中9.5か月に修正、更に32か月中8か月以上に再修正

《在日米海軍司令部公式ツイッター》

【参考】 2004 年6月~8月の間、米海軍はこの計画に基づいて太平洋、大西洋、アラビア海など5つの海域に7つのCSGを同時に展開させて、① 6つのCSGを30日以内に同時展開し、② 2つのCSGを3か月以内に交代配備または増派させることを検証することを目的とした「サマーパルス 04」演習を実施

2 最適化(Optimize)への動き

その後、国際情勢の変化に伴い、2005年~2015年の10年間で米海軍への需要が高まります。例えばCSGの展開期間は、2008年~2011年まで平均6.4か月のところ、2012年~2014年には8.2か月(注2)となりました。

(注2)更に、2015年には3つのCSGで9か月にまで増大

FY2011~FY2014の間、9隻中8隻の空母と103隻中74隻の水上戦闘艦において計画された整備期間を超越(注3)し、任務活動や即応待機のための可用性(Employability)が低下しました。

(注3)2015年に米空母ジョージ・H・W・Bush(CVN-77)で計画された整備期間は6か月のところ、更に2か月を要した(この増加に対応するため、予定されていた訓練を5週間も短縮)

特に、2013年に開始された米空母ドワイト・D・アイゼンハワー(CVN-69)で計画された整備期間は14か月のところ、23か月にまで延長(注4)されることになりました。

(注4)結果、OFRPが適用される最初の米空母になるはずだったハリー・S・トルーマン(CVN-75)は、FY2015に予定されていた造船所での整備期間に入ることができず

艦艇の活動日数を増加させると、船体の損耗が進み、必然的に整備期間は長期化します。そしてこの整備期間の長期化は、前直部隊との交代時期との兼ね合いから、その後の訓練時間の短縮化に帰結して十分な技量に達しないまま任務出港を迎えることとなり、安全運航や任務遂行の能力を著しく貶めることになります。

このような問題に適切に対処するため、米海軍は2014年11月に従来のFRPを見直し、必要な整備・訓練期間を維持したまま展開期間と人的負担を許容可能なレベルに最適化(Optimize)し、可用性を最大化することを目的としたOFRPへと移行したのです。

《Created by ISSA》

OFRPでは展開期間を36か月中8か月(注5)、展開回数は36か月中1回のみと再定義し、空母打撃群(CSG)、両用即応グループ(ARG)、潜水艦、海兵遠征部隊など、すべての戦力に対して最適化された活動周期を提供し、統合軍に差し出す戦力の最大化を図るとともに、造船所における整備予定の予測可能性が高まるように再設計されました。

(注5)2016年に7か月に下方修正

3 OFRP移行後に顕在化した問題点

(1) 需給アンバランスの増大

ところが、OFRPに移行した直後の2015年における米海軍の艦艇保有数をみると271隻(内、10隻が空母)であり、東西冷戦終期の1990年の547隻(内、16隻が空母)と比較すると25年間で半減した状況にありました。

冷戦後、米軍がテロとの戦いや地域紛争への対応に追われているうちにロシア海軍が再興し、また中国海軍が破竹の勢いで台頭したことで、米海軍の艦艇数が半減する中で展開率(活動周期に占める展開期間の割合)は倍増、次第にフォース・ユーザーからの兵力派出要求にフォース・プロバイダー側が追いつかない状況となっていったのです。

こうした状況は、OFRP策定から約1年後の2015年11月に、米シンクタンクCSBAのブライアン・クラーク上席研究員が、自身が取りまとめた報告書「資力を超えた展開」(原題:DEPLOYING BEYOND THEIR MEANS)の中で、米海軍が装備面でも人的側面でも破綻寸前にあると指摘していました。

【参考】この報告書の要点

○ 近年、米海軍の艦艇数が減少する一方で、世界的なプレゼンスのレベルは維持しなければならない情勢にあり、艦艇・乗組員への負担が増している

○ 近い将来、米海軍への需要が供給を上回り、米海軍は機能不全に陥るか、或いはプレゼンス・レベルの低下を余儀なくされるであろう

○ 米海軍は、2014年にOFRPを策定したものの、2011年に成立した予算管理法(BCA:Budget Control Act)の影響もあり、空母や強襲揚陸艦の展開可能数の減少や中東域における空母不在となって、プレゼンス低下の兆しは表面化しつつある

(2) 国防予算の制約

クラーク上席研究員が指摘したとおり、この状況に追い打ちをかけたのが、2007年末からのリーマン・ショックによる連邦予算の赤字を是正するため2011年に成立していたBCAでした。

BCAでは、FY2013~FY2021の間、国防予算の上限値に制約を設けるもので、この余波で造船所の熟練作業員が大幅に解雇され、艦船整備の遅れに更に拍車をかけたともいわれています。

(3) 相次いだ米艦艇の事故

需要の増加は、米本土に配備された部隊ではなく、特に日本の横須賀などに配備された前方展開部隊(FDNF:Forward Deployed Naval Forces)で顕著でした。そして2017年に、FDNFである第7艦隊の責任地域(AOR:Area of Responsibility)において、次のような艦船事故が相次いで生起したのです。

○ 1月31日、巡洋艦アンティータムが横須賀基地沖で座礁(死傷者なし、ただし重油1,000ガロン以上が流出)

○ 5月9日、巡洋艦レイク・シャンプレインが日本海で韓国漁船と衝突(死傷者なし)

○ 6月17日、駆逐艦フィッツジュラルドが伊豆半島沖でコンテナ船と衝突(乗組員7人が死亡、3人が負傷)

○ 8月21日、駆逐艦ジョン・S・マケインがシンガポール沖でタンカーと衝突(乗組員10名が死亡、5人が負傷)

駆逐艦ジョン・S・マケインの事故を受けて、米海軍は、世界中の艦艇に対し24時間の運航停止を命じます。その上で60日以内に、艦船の運用、訓練、装備などについて包括的に見直すよう指示しました。

直後、第7艦隊司令官が引責解任となり交代する事態となります。翌9月、リチャードソン前・米海軍作戦部長(CNO)は上院軍事員会での公聴会で、これら艦船事故の原因は水上戦闘部隊への高すぎる要求と、物的・人的資源不足並びに「Can Do Culture」(出来ないとは言えない文化)であると証言しました。

同じ9月、CNOの包括的見直し(CR:Comprehensive Review)でも提言されていたとおり、過剰な任務負担の回避と適切な整備・訓練の維持についてFDNFを指導・監督する組織として、西太平洋海軍水上艦群(NSGWP:Naval Surface Group Western Pacific)が横須賀に新設されました。

4 調査報告書で明らかになったこと

そして同年12月までに、近年、米海軍の水上戦闘部隊が過大な運用を強いられてきた実態が次第に明るみになっていったのです。

(1) 米国会計検査院による報告書

米国会計検査院(GAO:Government Accountability Office)などが発行した調査報告書の要点は次のようなものでした。

○ FDNFでは展開優先の活動周期が採用され、訓練や休息を軽視

○ 訓練、資格検定、休息などが明示されておらず、これらが作戦行動の合間に行われることで、様々な不具合につながった

○ 第7艦隊の巡洋艦・駆逐艦11隻の2015年の平均航海日数は116 日であったところ、2016年には162日と著しく増加

○ FY2011~FY2016の間、全海軍の水上戦闘艦延べ169 隻の修理につき107隻(63%)が修理期間延長となり、計6,603日の作戦日数を喪失(これは毎年3隻の水上戦闘艦が運航不能になったのと同等)

○ 2016年5月現在、造船所の全従業員の32%が5年未満の経験者(熟練の作業員を失ったか、育っていない)

○ 整備不良による事故が2009年から2014年で約2倍に増加、特に海外配備艦船で増加傾向

○ FY2016では18件中10件、FY2017では16件中6件の定期修理作業が期間変更またはキャンセルされた

○ 2014年の海軍の勤務時間調査で、兵員は1週間あたり81時間のところ、108時間を勤務

○ 2016年以降、日本母港艦船では人員充足率92%を下回り始め、2017年には人員充足率89%に低下

○ 人員不足を補うための艦船間の一時的配置転換は、異なる機器への不適応と、訓練機会の減少、人手不足、兵員や家族へのストレスに帰結

○ 訓練時間の減少で、日本母港艦船全体で資格検定合格率が低下

○ 2017年6月時点で横須賀配備の巡洋艦・駆逐艦の乗組員の37%が資格失効、その3分の2が5か月を超え、2015年の5倍以上に増加

○ 2014年では有資格者が93%であったものが、2016年には62%に減少、艦船兵員のほぼ100 %が1つ以上の資格切れの状態に

(2) 米海軍による報告書

2017年12月、海軍長官(SECNAV)が「戦略的即応態勢見直し」(SRR:Strategic Readiness Review)を発行しました。

SRRは、同時期に発表されたCNOによるCRとは別のチームによって行われた独自の調査報告書で、2017年12月にリチャード・スペンサー海軍長官(当時)が発表しました(先述のクラークCSBA上席研究員もこの内容を精査)。

この報告書では、相次いだ艦船事故を踏まえて、過去の運用実態、組織構造、指揮統制、人事管理及び訓練、財政事情等、あらゆる角度から諸問題を調査しており、次の点を指摘しています。

○ 需要と供給の不一致:フォース・ユーザーからの兵力派出要求と、フォース・プロバイダー側の供給力を持続可能なレベルに整合する必要があり、特に、供給側の組織的・構造的な問題を解決しない限り問題解決は困難

○ 艦隊の規模が不足:中国、ロシア、イラン、北朝鮮が近隣諸国に圧力をかけていることが、艦隊規模の拡大要求につながっている。需給の不一致を是正することは戦略的な成果をもたらすことを意味しているが、現在の予算は、そのような戦略を支持できるレベルにない

○ 組織的な教訓活用が不足:米海軍によって収集されたデータや報告書が沢山あるにも関わらず、十分に活用されていない。米海軍は艦隊の活動周期を分析・評価し改善できるしくみを持つ必要がある

○ 予算獲得のための説明が不足:レディネス維持のためより多くの予算を継続的に確保するには、議会や国民が納得できるデータを提示して説明義務を果たす必要がある

その上で、SRRでは次の4項目を戦略的提言事項として明示しました。

○ レディネスを最優先事項と再定義

○ 需要と供給の一致

○ 指揮統制関係の明確化

○ 学習できる組織づくり

5 OFRP改訂への動き

2019年7~10月、艦隊総軍(US Fleet Forces Command)と太平洋艦隊(US Pacific Fleet)は、敵対勢力の動向に焦点を当てて、国家防衛戦略(NDS)に沿う最良のモデルとなるよう、OFRPの内容を細部にわたり検討しました。

また、翌2020年1月には、米国防省と米海軍が同時並行的にOFRPの見直しに着手したと報じられていました。それらの成果として表れたものが今般の改訂版OFRP改訂であると考えられます。

6 改訂版OFRPの内容

改訂版の細部は明らかにされていませんが、米海軍協会(USNI:US Naval Institute)の記事によれば、報道官が発表した要旨は次のとおりです。

○ 艦隊総軍(US Fleet Forces Command)、太平洋艦隊(US Pacific Fleet)及び欧州海軍(US Naval Forces Europe)の3者は、米国防省と米海軍による調査結果を踏まえて、艦隊全般にわたり可動性や活動期間を向上

○ 改訂版で示した36か月の活動周期は絶対厳守の規則ではなく、むしろ展開可能な部隊を生み出し様々な任務に融合させるための「しくみ」と位置づけ

○ 改訂版では、過去6年間にわたり既存のOFRP下で運用した結果として得られた数百にも及ぶ教訓事項を余すことなく反映

○ 2017年に2度、生起した致命的な艦船事故の後にリリースされたCR及びSRRによる提言内容、特にFDNFに対するOFRPの適用に係る提言を反映

○ 訓練期の検定において、展開に最低限必要な訓練要件を明確化

○ 部隊には、即応態勢の強化に役立つデータの分析・活用と、その方策に係る内部検討を強く推奨

○ OFRPが有効に機能しているかを継続的に調査し改善を図るため、毎年OFRPの再評価を実施

7 見通し、問題点

現時点では改訂版の細部は不明ですが、これまでの経緯や報道官が発表した要旨に鑑みれば、概ね、次のようなものと考えられます。

○ 基本的には、これまでの36か月の活動周期を踏襲(2020年3月、現CNOのギルデー大将も微調整は必要だが、36か月という活動周期は根本的には機能すると擁護)

○ 他方で、OFRPを様々な任務に融合させる「しくみ」と再定義し、毎年その実効性を再評価する機会を創設(運用の柔軟性にも含みを持たせた形)

○ OFRPのFDNFへの適用や最低限必要な訓練要件を明文化(第7艦隊の活動周期が変わる可能性)

○ 各種データや教訓を有効活用し、艦隊の活動周期を分析・評価し改善できる機会を創設(より短期的かつ自発的にレビューを行わせることでレディネスへのダメージを軽減し、あわせて予算折衝の論拠とすることにも期待)

一方で、引き続き以下の事項も問題点として残されると思います。

○ 国際情勢の行く末を見据えた上で、受給バランスを一致させるには、艦艇数・乗員数を増やし、工廠の能力を向上させることが必要不可欠であり、米海軍予算の増額は避けられない

○ FY2021でBCAは終了するものの、今般のコロナ禍で世界最大の23万人もの死亡者を出し、経済的にもリーマン・ショックを上回る可能性も指摘されている米国で、どの程度、米海軍への増額予算を確保できるのか

○ 必然的に米国の同盟国・パートナー国に対し、更なる軍事的役割分担の増大、駐留経費の負担増額、新装備の売り込み等に拍車がかかる可能性が高い

○ まだ構想段階にあるエスパー国防長官による「Battle Force 2045」との整合はほとんど図られていないと思われ、国防長官が主張する2035年までに355隻以上、2045年までに500隻以上の艦艇を活動させ得るだけの「受け皿」をどのように確保するかが大きな課題