シェーラー館の歴史:第一部「建設までの経緯」

ヴィルマースドルフに現存する最古の建築「シェーラー館」(Schoelerhaus)は家からほんの5分程度の場所にあって公園側に散歩をするとほぼ確実に通る場所にある。

地誌の近世編を書いている間に面白い資料を見つけて読み始めてしまったので、メモのつもりで書いた文章を6部に分けて公開する。

(写真は特に記載がないものは筆者撮影)

シェーラー館(通称「シェーラー・シュレスヒェン」(Schoelerschlößchen=「シェーラーの小城館」)の歴史についてはヴィルマースドルフ郷土史料館(注1)の責任者であったヒルデガルト・マルグラーフ(Hildegart Marggraff)氏がベルリン=シャルロッテンブルク地区裁判所(Amtsgericht Berlin-Charlottenburg)の土地記録の調査を行なっており、ベルリン地方史協会(Landesgeschichtliche Vereinigung)のリリ・モーリッツ博士(Dr. Lilli Moritz)がこれを完成させ、1961年に同協会の年報「ブランデンブルク地方史年報」(Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte)第12号に発表している(注2)。

以下、モーリッツ博士の論文をもとに、日本人には馴染みが薄い用語や時代背景を若干の注釈と若干の写真を付してシェーラー館の歴史を追ってみる。

注1:郷土史料室(Wilmersdorfer Heimatarchiv)は現在ではシャルロッテンブルク区役所庁舎内にあるシャルロッテンブルク=ヴィルマースドルフ博物館資料室・図書室(Archiv und Bibliothek des Museums Charlottenburg-Wilmersdorf)に統合されている。

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/weiterbildung-und-kultur/kultur/museum-in-der-villa-oppenheim/archiv-und-bibliothek/

注2:出典:Dr. Lilli Moritz: Die Geschichte des „Schoelerschlößchens“ zu Berlin-Wilmersdorf. In: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte. 12. Jahrgang 1961

原文はフンボルト大学のデジタルアーカイブedoc-Serverに収録されているものを利用した。

https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/6095

物語の始まり:フーアマン牧師

18世紀の半ば、ヴィルマースドルフには、ブランデンブルク地方の多くの村と同様に、三十年戦争で放棄され荒れ果てた農場や牧場が残っていた。

国王フリードリヒ二世(Friedrich II.、1712~1786、プロイセン王1740~1786)は、フランス産の高価な輸入シルクから自立し、プロイセンに独自の絹織物産業を確立したいという思いから、これらの荒れ果てた農地を桑畑にするように行政官に命じた。

ヴィルマースドルフ村では、新たな産業からの利益に期待した2人の応募者が激しく競い合った。

その一人はヴィルマースドルフ王立農場(königliches Vorwerk Wilmersdorf)の管理人であるシュヴェヒテン地方審議官(Amtsrat Schwechten)で、もう一人は、乏しい収入を養蚕で補おうとしている地元の牧師(Ortsprediger)ザムエル・ゴットリープ・フーアマン(Samuel Gottlieb Fuhrmann)だった。

ヴィルマースドルフとベルリンの間では、陳情や専門家の評価文書、異議申し立てなどの永遠に続くかとも思われる交渉が始まったが、1751年にようやく牧師が勝利を収めた。

フーアマンは自作農フロステン家(Frosten)と小農リヒテン家(Lichten)の放棄された農場のほか少し遅れてリヒテン家の付属農場を、桑の栽培とビュトナーハウス(注3)の建設を条件に、世襲財産として受け取った。

注3:ビュトナーハウス(Büdnerhaus)の所有者であるビュトナー(Büdner)は主に北ドイツで家屋と小規模の農地を持つ自作農を言う。ケーターKäter、ケトナーKätner、コサーテKossate、コセーテKossäteなどとも。歴史的には地方によっても表記に揺れが大きい(他の名称も同様)。

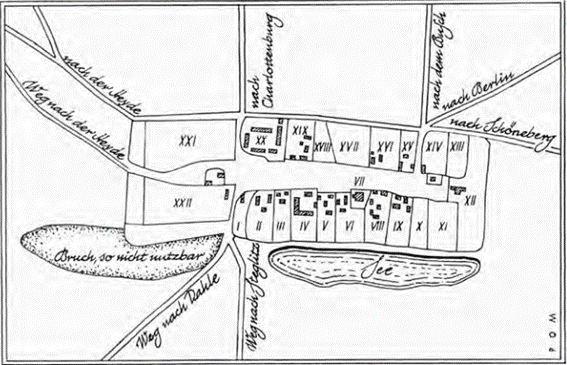

図:1750年作成のヴィルマースドルフ村の図面:住民とその農場の位置が示されている。(出典:Moritz, 1961)

I:世襲の風車小屋管理人(Erbwindmüller)、ツィーゲ家(Ziege)

II:ブラント村長宅(Schulze Brand)

III:農家シュモール家(David Schmohl)の農場

IV:王立農場(Königliches Vorwerk)

V:農家ルッター家(Michael Lutter)の農場

VI:牧師館(Prediger)

VII:教会(Kirche)と教会墓地(Kirchhof)

VIII:自作農キューネ家(Kühne)

IX:自作農ギーゼラー家(Gieseler)→19世紀に土地売却で富豪となる。

X:自作農フロステン家(Frosten)の放棄された農場。放牧場(Koppel)として使用。(注4)

XI:小農リヒテン家(Lichten)の放棄された農地。放牧場として使用。

※XとXIはフーアマンがその後自宅を建てた場所

XII:小農コッツェ家(George Kotze)

XIII:XIに属するリヒテン家の放棄された付属農地(Nebenhof)(注4)

XIV:小農ゲッシュ家(Martin Goesch)

XV:自作農ブリッセ家(Martin Blisse)→19世紀に土地売却で富豪となる。(XVとXIXのブリッセ家のどちらか)

XVI:自作農へヴァルト家(Joachim Hewald)

XVII:亜麻布織工(Leineweber)のグルノウ家(Grunow)

XVIII:教会用務員(Küster)

XIX:自作農ブリッセ家(Joachim Blisse)

XX:養羊場(Schäferei)

XXI:王立農場が管理する2軒の放棄されたビュトナーハウス

XXII:放棄された3軒のビュトナーハウスの跡地。放牧場とされていた。

1731年の吏員(Amtmann)ベーレント(Berend)の報告書には、「ヴィルマースドルフには、荒れ果てた小農の屋敷地が3つあるが、買い手がつかないため、同地の王立農場が管理している」と書かれている。

注4:フロステン家については1652年、ヴィルマースドルフ出身の地方代官(Landreiter)からの報告に「フロステンは(ヴィルマースドルフの南にある)ツェーレンドルフ(Zehlendorf)から転入したがヴィルマースドルフに長く定住することなくすぐに退去したものと思われる」との記述がある。リヒテン家に関する記録は残されていない。

牧師のフーアマンが譲渡された地所の範囲は:

X:1モルゲン(Morgen、注)と174平方ルーテ(Quadratruten、注)=

XI:2モルゲンと115平方ルーテ

XIII:1モルゲンと117平方ルーテ

合計:約6モルゲンと46平方ルーテ(=約1.6ヘクタール)

と記録されている。

注5:この時代の正確な面積の単位は不明だが、少しあとの1793年から用いられた1モルゲン(180平方ルーテ)=0.255322ヘクタール=2553.22 m2、よって1平方ルーテは14.18m2に相当する。

これに加えて、フーアマンには1752年に、教会付属農場(Kirchenhufe)とビュトナーハウスが借地として与えられ、菜園(Worthe, Wöhrde=Bauerngartenland)に100本の桑の木を植える義務が課された。

1754年3月7日にフーアマンは地方審議官に宛てて陳情書を提出している。

この中で彼は、割り当てられた土地には既存の建物がある前提で有償での木材の割当を受けているが、現実にはフーアマンの地所には150年以上建物がなく、すべてを新しく作らなければならないこと、家の建設で資産を完全に使い果たしたことを挙げ、新規開拓者と同様に厩舎と囲いに必要な木材を無償で給付することを求めている。

このことからフーアマンの新しいビュトナーハウスが遅くとも1753年には建設されていたことが判明している。

当時の建築図面によると、長さ53フス(Fuß=フィート)、幅28フス(約17×9m)の、大きな屋根裏と、一階に暖房のある部屋(Stube)2室と暖房のない部屋(Kammer)が4室、台所(Küche)、使用人用の部屋(Gesindestube)を備えた簡素な木枠構造と土壁の建物(Lehm-Fachwerkbau)であった。

ラインケへの売却

フーアマン牧師は、苦労して手に入れたこの地所をわずか数年で手放したが、その理由を説明する資料は存在しない。

1756年、七年戦争(Siebenjähriger Krieg、1756~1763)が始まり、初期の敗戦で国の財源が尽き、国土も荒廃したため、国王も絹の自給どころではなかったかもしれない。

また、小さな村の牧師だったフーアマン牧師は、成人していない7人の子供を抱えていたこともあり、現金を必要としていた。桑畑での作業や養蚕の負担が大きくなってきたことにも耐えられなくなったのかもしれない。

1758年7月10日、ベルリンで売買契約が成立し、フーアマンは地所を住居、納屋、厩舎とともにであるプロイセン王室軍事審議官(Königl. Preußischen Kriegsrat)のマインハルト・クリスティアン・ラインケ(Meinhardt Christian Reincke)に1,200ターラーで売却した。

購入者のラインケは、さらに多くの桑を植えて、すでに設けられていた桑園を改善したいと考えており、売主のフーアマンには「国王の意思を尊重して」養蚕のための桑の葉の継続的な使用を認めた。

フーアマンは教会の農場(Kirchenhufe)だけを自分のものとし、その農場は1765年に彼の相続財産として確定された(桑の葉の使用権は1766年に有償譲渡された)。

1769年の彼の死後、未亡人は教会の農場にあった小さなビュトナーハウスに移り、死去(1776年)するまで住んでいた。

1758年のベルリンの住所録によるとラインケはフリードリヒシュタット(Friedrichstadt、現在のライプツィヒ通り沿いの南北の地区)のモーレン通り(Mohrenstraße、現存)の家に住んでいると記載されているが、役職名から影響力のある人物であることがわかる以外には彼については何も知られていない。

彼はウィルマースドルフの土地も長くは使わなかったようである。

ラインケは1764年に亡くなり、1765年9月7日にはすでに新しい売買契約が結ばれている。

ラインケの息子と相続人は、ヴィルマースドルフの地所を商人のコルネリウス・アドリアン・ヘッセ(Cornelius Adrian Hesse)に1,450ターラーで売却した。(第二部に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?