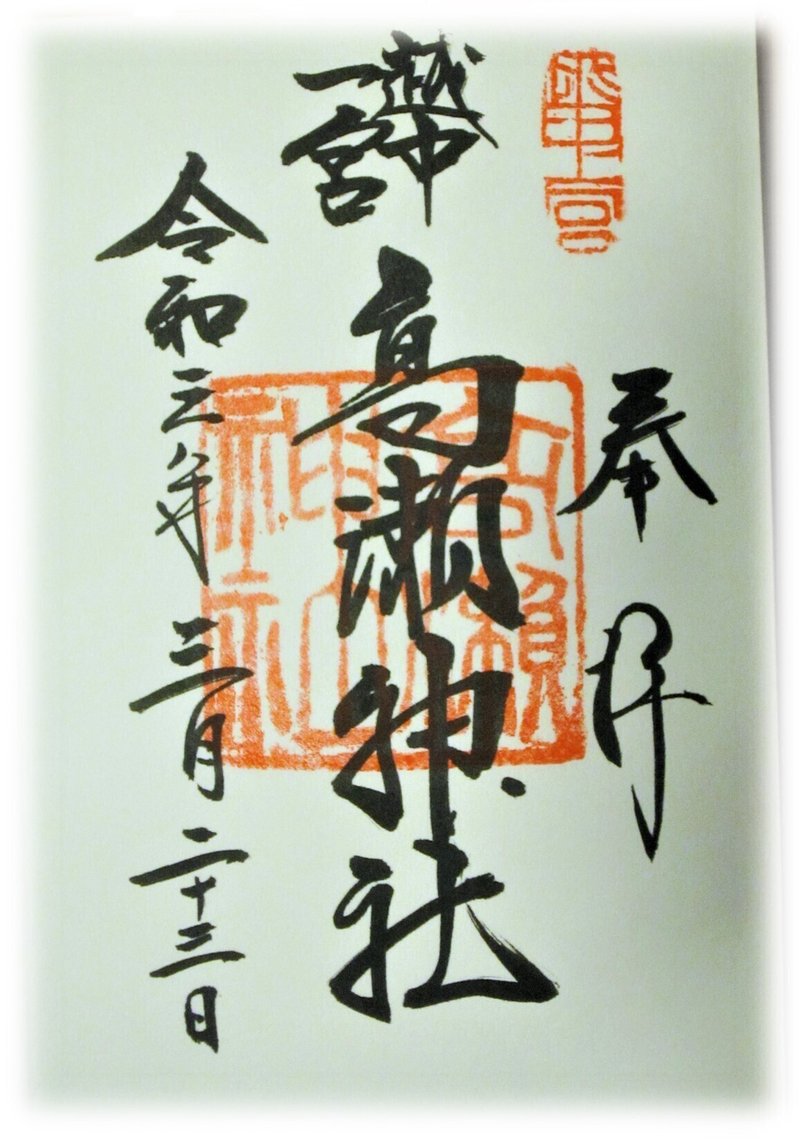

越中一之宮 高瀬神社

名古屋から名神、東海北陸自動車道を乗り継ぎ福光ICから一般道へ、のんびり休憩を含めて4時間程。

富山県南砺市高瀬の越中國一宮「高瀬神社」に到着。

高瀬神社が鎮座する一帯は、東に庄川、西に古矢部川に挟まれた広大な扇状地で、古くは東大寺の荘園でもあり、残雪が残る山々を背景に一面に田園が広がる風景は昔懐かしいものがある。

そこに水が張られるた時の眺めはきっと一面が水面の様に輝き、そうした風景の中に、集落や鎮守の杜が点々と浮かぶ様が島の様に見える事だろう。

都市化され、消えてしまった光景がここには残っています。

こうした環境に身を置くと、何かから解放され、妙に素直な自分がいる。

田畑の続く先に「高瀬神社」の杜が浮かぶ。

訪れたのは2021/3/23、桜には早く、田植えの準備に余念がない時期。

田園の中を杜を目指す、正面に鳥居と手前に朱塗りの一宮橋が見えてくる。

一宮橋から眺める大門川、堤には桜並木が続き、満開の時期に訪れると間違いなく「綺麗だ」と思うはずだ。

この時期はつくしがいっぱい生えていました。

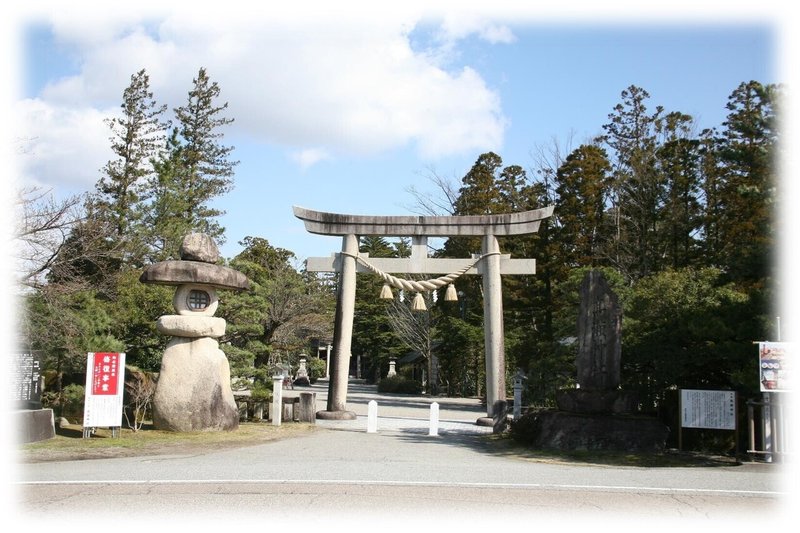

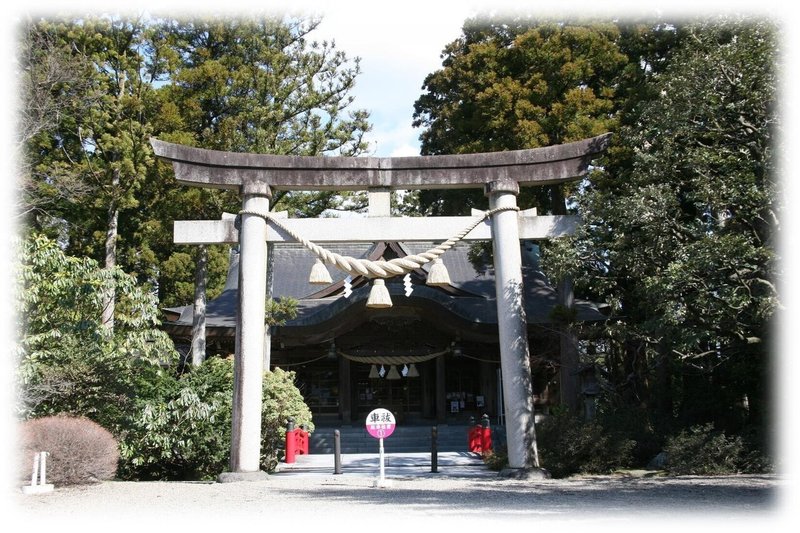

高瀬神社社頭全景。

石の明神鳥居と左の大きな石灯籠が一際目を引く。

石灯籠。

大きさは写真からは伝わらないでしょうが、人の背丈を遥かに超えるもの。

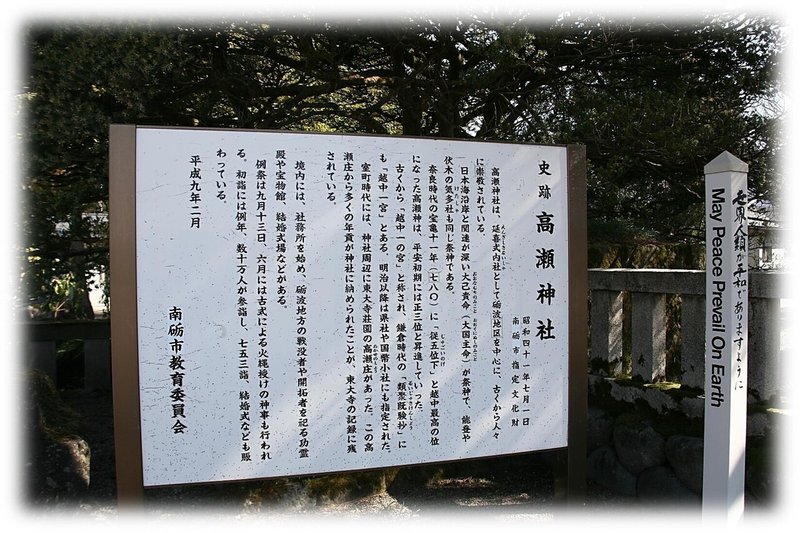

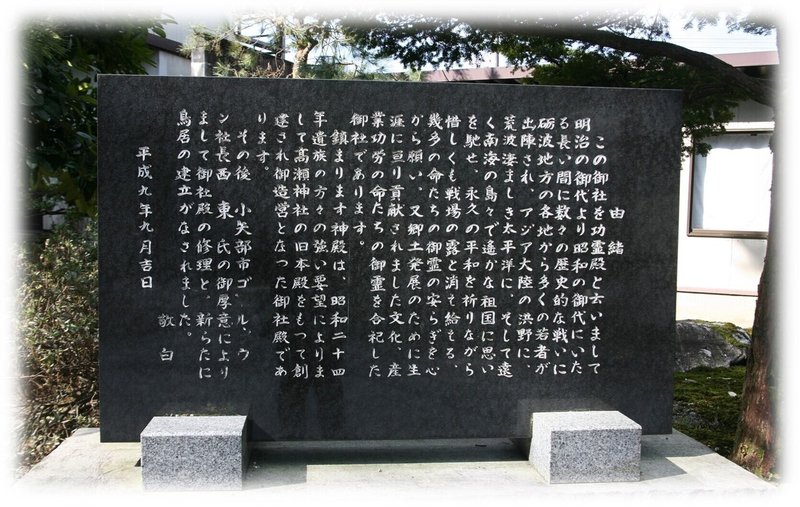

左に神社由緒書き。

由緒書き

「主祭神 大己貴命

配神 天活玉命、五十猛命

当神社の鎮座は遠く、農耕文化の芽生える弥生時代の頃とされています。

延喜5年(905)の神名帳にも登載された砺波七座の筆頭にあり、御神徳の顕著な神社として皇室の崇敬も厚く、奉幣使の派遣もあり越中一宮と称されております。

宝亀11年(780)従五位下の神階を奉られ、歳を歴ると共に昇敘敘を重ねました。

治承4年(1180)には正一位に列せられて、大いに宸襟を賑わしました。

時代の推移と共に社頭衰頽衰頽に及ぶこともありましたが、明治6年(1873)県社に、大正12年(1922)には崇敬者が念願する国幣小社に昇格されました。

昭和23年(1948)社殿の造営成りて神苑は面目を一新するに至りました。

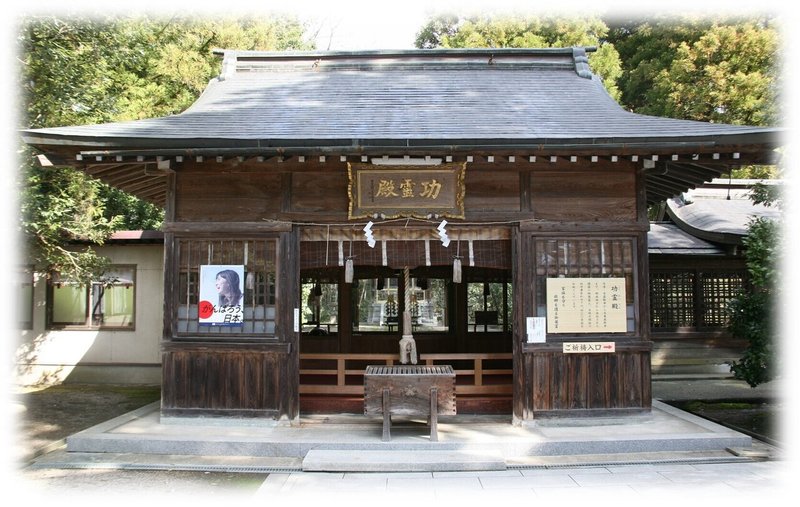

境内の功霊殿は昭和24年(1949)旧本殿を移築したもので、砺波地方の先賢文化功労者並びに戦没者勇姿の英霊を祀ってあります。

相殿 神明宮 天照コ皇大神

相殿 風宮 級長戸辺命

相殿 学神 大宰府天満宮大神

末社 稲荷社 伏見稲荷大神」

鳥居右の社号標と史跡高瀬神社解説。

史跡高瀬神社解説。

「高瀬神社は延喜式内社として砺波地区を中心に、古くから人々に崇敬されている。

日本海沿岸と関連が深い大己貴命(大国主命)が祭神で能登や伏木の気多社も同じ祭神である。

奈良時代の宝亀11年(780)に「従五位下」と越中最高の位となった高瀬神社は、平安初期には正三位と昇進していった。

古くから「越中一の宮」と称され、鎌倉時代の「類聚既験抄」にも「越中一宮」とある。

明治以降は県社や国幣小社にも指定された。

室町時代には、神社周辺に東大寺荘園の高瀬庄があった。

この高瀬庄から多くの年貢が神社に納められた事が、東大寺の記録に残されている。・・・・・

例祭は9月13日、6月には古式による火縄授けの神事も行われる。」

長々と引用したけれど、この二枚の解説が概要を伝えてくれている。

砺波七座とはここ高瀬神社と長岡神社(小矢部市七社)、林神社(砺波市林)、荊波神社、比賣神社、雄神神社(砺波市庄川町庄)、浅井神社を指すようで、何れも参拝に至ってはいませんが、いつか七座全て回ってみたいもの。

鎮座が弥生時代に遡るように古くから人が居住し、社頭南側に10分も歩けば高瀬遺跡があり、平安時代に荘園を管理した建物の跡や周辺には遺跡も点在します。

現在はその史跡を中心に公園に整備され、多くの菖蒲が植えられ、花を咲かせる頃には賑わうそうだ。

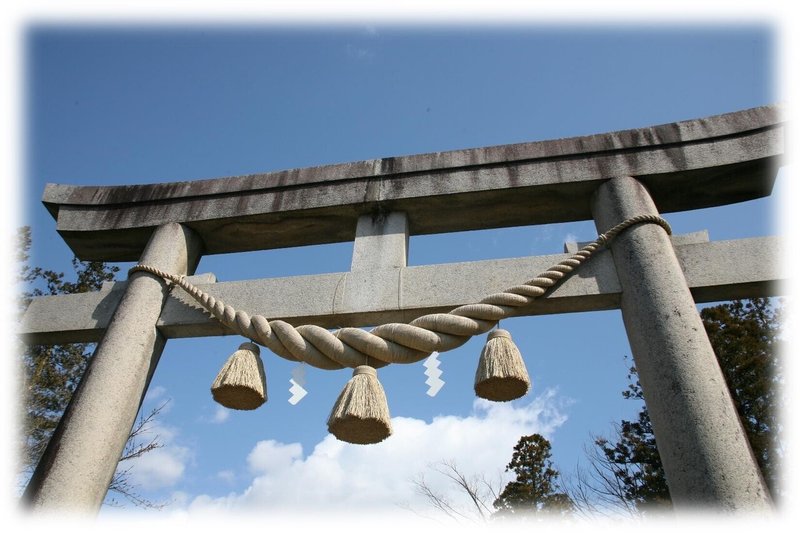

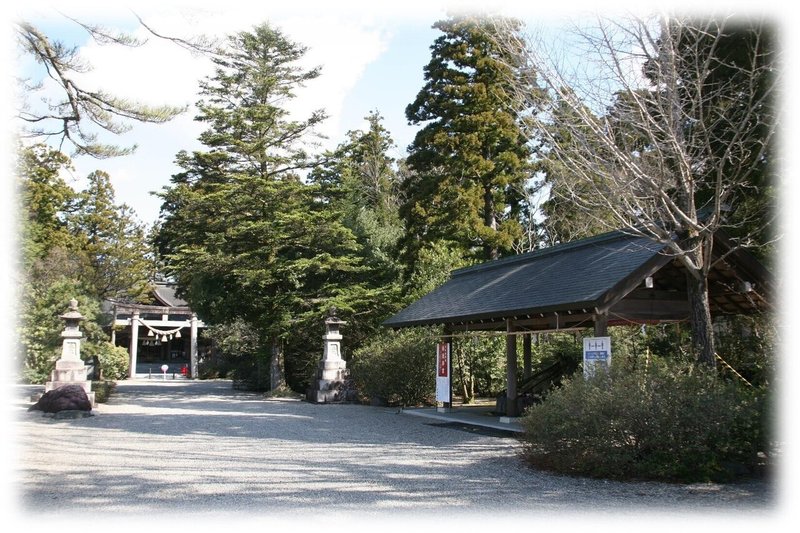

鳥居から境内へ。

白い玉砂利が敷かれた境内の左に銅像と斬新な社務所がある。

銅像の主は平成14年(享年97歳)で亡くなった藤井秀直名誉宮司で、その長寿と功績を称えて安置されたようです。

境内中央から右の眺め。

中央にニノ鳥居、右に手水舎がある。

手水鉢。

1970年(昭和45)、伊勢神宮外宮から移築されたもので、写真の鉢は新潟県只見川上流から運ばれた自然石でつくられた「洗心」の禊場で石の裏には「水神」の文字が刻まれています。

この光景は時代を映しているものです。

彼らが以前のように清水を注いでくれるのはいつになるやら、我慢しきれず空に戻らなければいいが。

後方に見えている建物は宝物殿。

宝物殿。

手水舎左から続く小道の先にある建物で屋根には火除けの鴟尾が施されています。

昭和天皇御在位60年を祝い1984年(昭和59)に竣功し、古来より伝わる御神宝・装束類が収蔵されています。

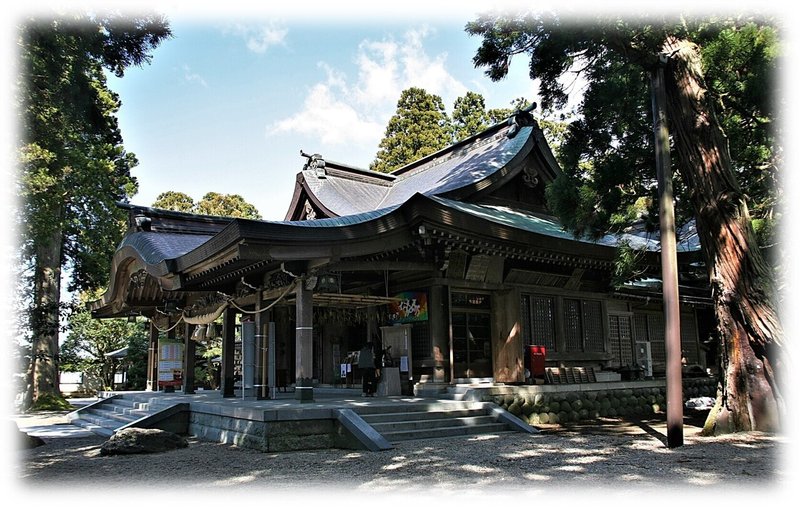

拝殿に向かいます。

手前で狛犬が守護しています。

肉付きが良く凛々しい姿の狛犬です。

鳥居手前から参道は右にも続き、その先に赤い鳥居が見えます。

後で向かいます。

ニノ鳥居の先に朱の欄干の神橋と拝殿。

注連縄の先の拝殿。

千鳥破風と唐破風が施された落ち着いた佇まいで、唐破風は昭和に入ってから付けられたものだという。

神社HPより。

「御社殿は国費をもって昭和17より数ヶ年の計画で建てなおしされる予定で工事が始まりましたが、基礎工事が終了した昭和20年8月終戦を迎え、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指令によって国費による建立が中止となりました。

往古の面影は消滅し、参拝する人の数は皆無といった状況でしたが、地方の崇敬者有志の方々が多額の浄財や樹齢数百年の銘木を寄進され、多くの方々の社殿建立の情熱にささえられて、昭和22年に御本殿(流造)、翌年に拝殿(入母屋造)、更に昭和62年に唐破風の向拝殿が完成し、鎮座2,000年の歴史を偲ぶ御社殿の完全な竣功を見るにいたりました。」

新橋から拝殿全景。

過去の社殿は知る由もないけれど、昭和に入り再建されながらも伝統的な作りの社殿はそれを感じさせない佇まいをしています。

神橋から右手の眺め。

この池については何も案内はないけれど、中央に小さな太鼓橋がかけられています。

拝殿唐破風向拝。

兎毛通(唐破風懸魚)や欄干など至る所に細かな彫飾りが施されています。

この地域には彫刻の技術を誇る伝統的工芸品「井波彫刻」で知られ、荒彫りから仕上げ彫りに至るまでに200本以上のノミや彫刻刀を駆使する高度な技術が伝承されています。

ここにはその職人の技から生まれた鶴や龍、干支などが施されています。

向拝下に吊るされた黄色と黒色の「がま」の穂 。

これは祭神の大国主命と繋がりもあり、「因幡の白うさぎ」に「真水で体を洗い、それから「がま」の花を摘み、その上に寝転ぶ」と傷が癒えると伝えた事から、大黒様とうさぎ、「がま」は縁の深いもの。

吊るされた「がま」の穂の下をくぐると傷が癒されるとの事。

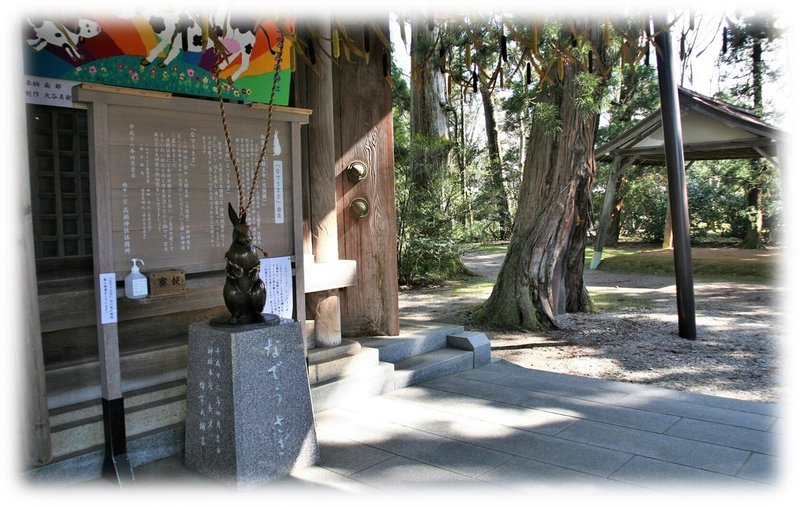

なでうさぎ

鰐に皮を剥がれて痛んでいたうさぎ、通りかかった神々に塩水で体を洗い、潮風で乾かせとからかわれて痛んでいたうさぎを助けたのが大黒様。

傷を癒してくれた「がまの穂」の下で恩人の大国様の傍らに寄り添うように佇む姿は、自らの犯した過ちを悔い改めて、今は参拝者が癒したい部位と同じ所を撫でさせて傷を癒す役割を果たしている。

コロナ禍にあってアクリルカバーで囲われることもあるようですが、なでられない代わりに、吊るされた「がまの穂」はうさぎと紐で繋がっているので、下をくぐるだけでも利益があるのだそうだ。

(訪れた際はまだ殺菌の上で直接触れる事が出来ました)

奥に見えるのは土俵。

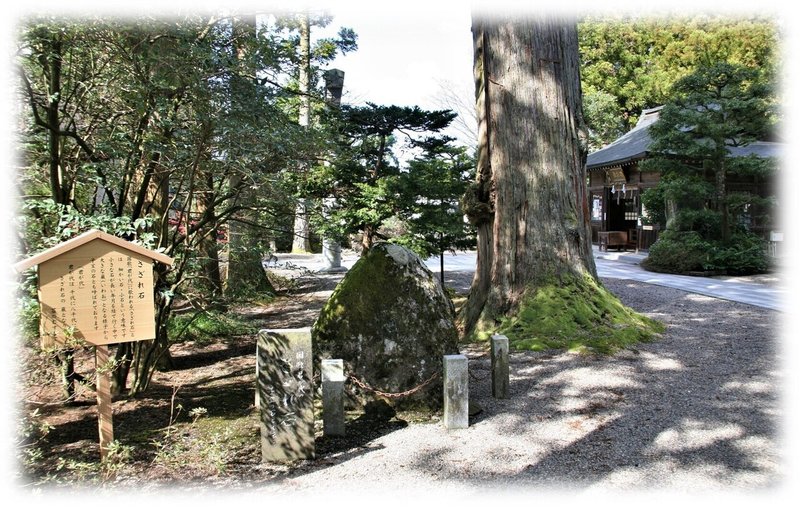

拝殿から左、大きな杉の巨木の脇にさざれ石が置かれています、産地は不明。

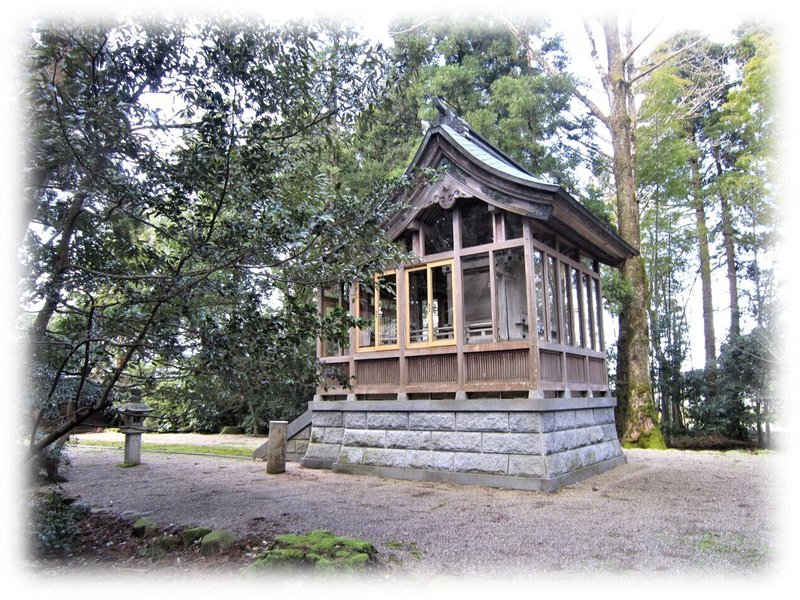

奥に見えているのは功霊殿、そちらに向かいます。

功霊殿の鳥居と木造入母屋造の拝殿。

本殿左に隣接する功霊殿は日清・日露戦争から大東亜戦争までの砺波地区から出征された護国の英霊と、当地開拓の功労者など6,400余柱がお祀りされています。

本殿は当神社の旧本殿で、天保7年に建立された井波彫刻の粋を尽したもので、文化財の指定を受けています。

神社後方から眺める功霊殿本殿。

土台が高く流造の社殿の側面を覆う様にカバーがされています。

降雪も考慮したうえでの対策なのでしょう。

終わりを迎えた椿、殺風景な地面に彩りを添え春の訪れを伝えている。

拝殿右から全景。

入母屋平入からこの形に変っていったようですが、この角度から見る拝殿が一番優雅に見える気がする。

更に右手方向に進むと本殿後方に回り込めます。

本殿千木と鬼、角の先端の紋が神紋だろうか、拝殿ではそれらしい紋は見られなかった。

後方から本殿の全景。

功霊殿の本殿と同様に側面が囲われているようです。

ニノ鳥居の右の社「高瀬稲荷社」

高瀬神社の末社で祭神は宇迦之御魂大神。

切妻平入の社に切妻の破風が一体となった社で、上から眺めるとT字型なのではないかな。

「高瀬稲荷社は、古来より人々の信仰厚い伏見稲荷大社の御分霊を奉戴したお社で、五穀豊穣・商売繁盛の神様として崇敬されるお稲荷さんです。」

高瀬神社の杜は鬱蒼(本殿後方は除外)とした印象のものではなく、適度に間引かれて風も通り、日差しが差し込む明るい境内、上を見上げれば空も大きく見えます。

拝殿から一ノ鳥居方向の眺め。

ここで神社HPから神社の歴史を掲載しておこう。

「御鎮座は遠く神代の昔、また景行天皇11年の御代とも云われています。

社伝に御祭神が北国御開拓の折、この地に守り神を祀り、国成りおえて後、自らの御魂をも鎮め祀られ、出雲へ帰り給うたとも伝えられ、のちに延喜式内社、越中一宮として崇められてきました。

越中国の人々は勿論、朝廷の崇敬も厚く、天武天皇の御代に勅使を派遣され、光仁天皇の宝亀11年に従五位、文徳天皇の斉衝元年に従三位、また同年、祢宜、祝等に把笏を許さる。

貞観元年に正三位、その後も順次累進、治承4年に正一位を授かりました。

また社頭荘園多く又皇室の御領に宛てられたこともあり、神子屋鋪・鎌倉屋鋪・大宮司田・神子畑等、近傍に残る地名によって、往時の盛大さを偲ぶことが出来ます。

戦国時代には社頭荒廃し、見るに忍びない状態となりましたが、前田藩主の崇敬厚く漸次神威昂揚せられて、明治6年に県社、大正12年に国幣小社に昇格されました。

大正13年には摂政の宮の御使が参向され、大正14年には皇后陛下より「神ながらの道」を奉献され、昭和3年の御大典、昭和16年の宣戦また昭和20年の終戦には勅使の参向がありました。」

高瀬神社は越中一宮に相応しい歴史を持つ古い神社であると共に、個人的には歴史や社殿よりもこの風景に鎮座する姿そのものが越中そのものを表しているような思いがする。

四季の移り変わりを自然から感じ取り、そこに住む人々により営まれる広大な水田は、季節と共に表情を変える。

その中心にあるのが高瀬神社で、こうした光景がいつまでも残ってほしいものだ。

再訪したいと思わせる神社で、好きな神社の一つに加わりました。

神社西側の駐車場から神社東側の県道284号線を北上し次の訪問地に向かう、集落の北外れに大鳥居と大きな社号標が聳えていました。

昭和60年、昭和天皇御在位60年を記念し寄進により建立されたものという。

大鳥居の中には奉写された大祓詞が収められていて、鳥居をくぐる人々の罪・穢を祓い清めてくれるという。

越中一宮「高瀬神社」

創建 / (伝)景行天皇年間(71年~130年)

主祭神 / 大国主命(大己貴命)、福の神・縁結びの神 国土開拓・農耕の神・医薬医療の神

配祀 / 天活玉命、無病息災・延命長寿の神

配祀 / 五十猛命、農林殖産・交通安全 厄除・病気平癒の神

末社 / 神明宮(天照皇大神)、風宮(級長戸辺命)、稲荷社(宇迦之御魂大神)、天満宮(菅原道真公)、功霊殿

所在地 / 富山県南砺市高瀬291

車アクセス / 東海北陸自動車道福光ICより約15分、一宮JCTより約2時間30分

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?