2022年 映画本回顧放談

2021年のこと。新刊映画本情報が少なすぎるという苛立ちから、ぼく(=髙橋)とパートナー(=山本麻)は「毎月、その月あるいは前月に刊行された新刊映画本を5冊読む」ことに決め、「月例映画本読書録」と題してクロス(ショート)レビュー方式で紹介していく……という習慣をnoteで始めた。にもかかわらず情けなくも、掲げられた「月例」の言葉むなしく、1年と経たずに更新遅滞が常態化し、ついには途絶えてしまった。しかし、いまも変わらず毎月5冊を選んでは買い求め、必死になって読んでいる。書くほうへ手が回らないのだから、もはやなぜ意地になって「5冊」の決まりを厳守しているのかわからないのだが。

とうとう2022年は単に読んでいるだけで終わった。けれど、それではさすがに寂しいじゃないかということで、せめて1年間の映画本を振り返っておくことにした。毎月5冊、すなわち年間60冊。むろん全てに満遍なく触れることはできないだろう。あまりにも長くなりすぎるし、そもそも忘れてしまっているものも少なくない。前述の習慣的企画が縁で、2021年からお呼ばれしている『キネマ旬報』の「映画本大賞」(2022年分)が今年もちょうど出たばかりだから、せっかくだしひとまずこれをぱらぱら捲りながら放談してみることにした。

※以下、基本的に著者名には敬称「さん」をつけ、書名『』直前のみ割愛しています。抜けもあるかもしれませんが、そのほか誤字脱字等含めひとまずご容赦ください。

1.「映画本大賞」を読む

右:「映画本大賞2022」扉頁

髙橋 今年も「映画本大賞」の時期がきましたね。『キネマ旬報』誌上で2005年(対象は2004年刊行分)から始まったものですが、毎年とても楽しみな企画です。というのも、新作映画を対象とした年間ベスト企画は年末になると決め事のように色々な媒体で発表されるし、Twitter等で映画ファンもこぞって投稿しますけど、映画本についての話題って悲しくなるくらい少ないんですよね。もちろん『みすず』読書アンケート特集号とか『週刊読書人』『図書新聞』のベスト選出で個人が挙げていることはありますが、“映画本”というジャンルのなかでというのは他にない。毎回かなり参考にさせてもらっています。

山本 毎年恒例というのが、その時期を楽しく待つことができていいですよね。映画本に限らず、ベスト企画というのは集計結果よりも特定の個人が何を選んでいるかが興味深いわけで、そういった意味でも「映画本大賞」は選者の顔ぶれが面白い。なんというか、ばらつきがあって(笑)。評論家だけでなく、編集者や書店員まで幅が広い。必ずしも職業が違うのが理由ではないでしょうが、選んでいる本も全然違っていて、あたりまえっちゃあたりまえですが、そこがいい。しかも選者陣の顔ぶれは少しずつ変化があるんですよね。

髙橋 そうそう。じつは厳密に固定化されているわけじゃないのが楽しいところですよね。「映画本大賞」のバックナンバーを最初から順に見ていくと、今とは人数もだいぶ違うし(初回はわずか10名!現在は24名)、変遷もわかってとても面白い。ぼくの場合、作品社映画本のファンなので上島春彦さん(『レッドパージ・ハリウッド 赤狩り体制に挑んだブラックリスト映画人』『鈴木清順論 影なき声、声なき影』)や吉田広明さん(『B級ノワール論 ハリウッド転換期の巨匠たち』『映画監督 三隅研次 密やかな革新』)の10選を知ることができるのはすごくうれしいことなんですが、たとえばこのお二方の場合は2015年の回(2016年5月上旬号)から。

山本 同じ人が連続して参加されている場合は定点観測できるのがまたいいですよね。選評も含めてその人の価値感というか選ぶ傾向がだんだん判ってきたり、判った気になっていると逆に「これを選ぶのか」みたいな意外性があったりもして。まあ、こちらが勝手に脳内で予想したり裏切られたりしているだけなのですが(笑)。全員ではないけれど、初期選者はいまも継続されている方が多いですね。例えば編集者の高崎俊夫さんも、1回目からずっと参加されています。高崎さんといえば、2011年の映画本大賞で1位になった著書『祝祭の日々 私の映画アトランダム』(国書刊行会)も本当に素晴らしかった。プレストン・スタージェス『サリヴァンの旅』(1941)スチルをあしらった表紙もよくて。

髙橋 『祝祭の日々』は映画本周辺の話題もたくさん出てきて、それがまた良いですよね。トム・ダーディス『ときにはハリウッドの陽を浴びて』(研究社出版)とか、これを読んで急いで買い求めた覚えがあります。ここ最近、国書の映画本は本当に頻繁に1位になっていて、一強の感。

山本 『映画監督 神代辰巳』や『大島渚全映画秘蔵資料集成』は、そもそもボリュームが……(笑)。後者は12月発売なのに年明け早々1位になっていて驚きました。読むほうも大変だったろうなと。造本の魅力も大きいですよね。

髙橋 1000頁越えっていうね。当初予告されていた時期に「発売されないなあ」と話していた覚えがありますが、あれは一度脱稿した後で川喜多映画記念館から収録可能資料が新たに見つかり、頁数が急増したためらしいですよ。展覧会などに行くと手稿や書簡、日記類ばかり見てしまう身にはひたすら眼福な本でしたね。『大島渚…』のデザイナーは、ZINE『南海』や『映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡』(スティングレイ)でおなじみの桜井雄一郎さん。そういえば、映画本大賞は上位書のばあい装幀者情報が載っていて、これがけっこう愉しいんだよなあ。たとえば、今回の10位圏内だと国書の『黄昏映画館 わが日本映画誌』が中島かほるさんなのは知っていたんですけど、作品社の『パゾリーニ』も中島さんなんですよね。

山本 中島かほるさんは、筑摩書房出身でリュミエール叢書も手がけていた方ですよね。『本の雑誌』(2016年9月号)「映画天国」特集の映画本編集者座談会で国書刊行会の樽本周馬さんが「写真の入れ方とかサイズも全部リュミエール叢書に倣ってます」と言っていました。あとでまたこの話するかもしれないけど、いま顧みてもリュミエール叢書ってすごいんですよね。

髙橋 読み返すたびに思います。こないだ『ゴダール革命』(筑摩書房)が文庫化しましたが、全部復刊なり文庫化すべきと言いたくなる。せめて重要な物は新刊で手に入る状況であってほしいですよね。それに倣っていると公言している国書・樽本さん担当本はスチルも本当に贅沢で最高。先の座談会でも「写真、スチール満載なのが基本ですから」と言い切っていて、『ロバート・アルドリッチ大全』のときなんてツイッターに「映画本はスチールが命、ということで原著120枚プラス60枚」と書いていたような記憶。

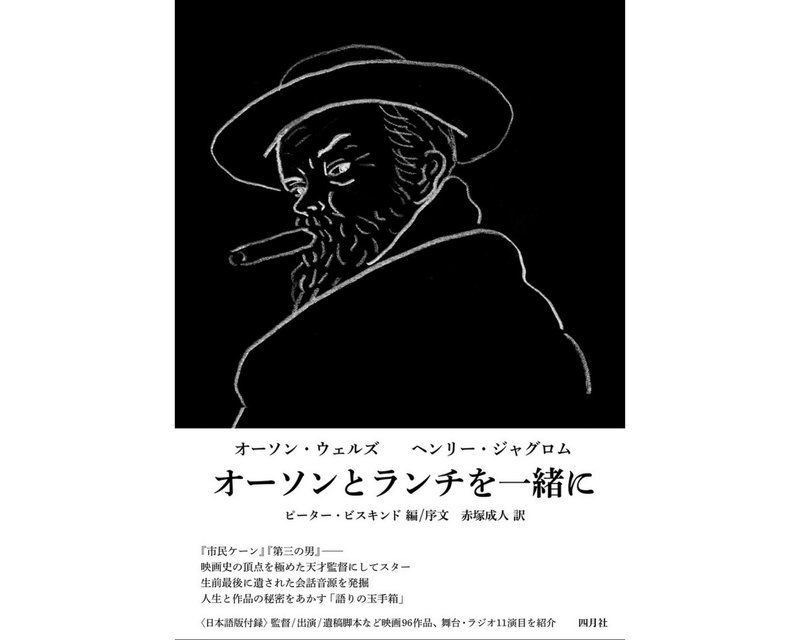

山本 それは本当に豪華だ……ただそろそろ今年の話をしないと。ここ数年は国書が1位でしたが、今年は『オーソンとランチを一緒に』(四月社)が1位でしたね。

髙橋 「映画本大賞」は予想もまた愉しいから、ふたりで「『黄昏映画館』か『ジョン・フォード論』だろう」と話していましたが、外れましたね。『オーソンとランチを一緒に』は頗る面白い本で、じっさいぼくも個人投票では1位にしたんですが、版元の四月社は「ひとり出版社」なんですよね。だからさすがにここまで票が集まるのは意外だったし、いち読者としてもとても嬉しかった。

山本 「映画本大賞」は1位になった本の著者、あるいは訳者や編集者のインタビュー掲載が近年の恒例ですが、今回も四月社代表の赤塚成人さんの記事がとても良かった。ひとり出版社というか、たんに版元として編集するだけじゃなくて翻訳も含めて全部自分でやっていてすごいんですよね。ウェルズ本を読んでいると、「四月社ってどんな会社なんだろう」とか「この赤塚さんって何者なんだ」という疑問がどうしても湧くわけですけど、その一端に触れられる。

髙橋 じつは業界誌『出版人・広告人』(出版人)でも二号に亘って前後編でインタビュー記事が載っているらしく、しかも編集・発行者の今井照容さんと共に高崎俊夫さんが聞き手を務めているようで、気になってしょうがないんですが、読みたくてもどこで手に入るのかわからないという……。調べると赤塚さんのインタビュー以外の記事も面白そうなのですが。なんとか入手できないものなのかな。

山本 映画本大賞の楽しみ方に話を戻しますが、オーソドックスではありますけど、集計結果で1人~数人しか投票していない本をチェックするのも面白いですよね。端的に言えば、10位圏外どころか下位のほうにある本。じつはこの辺りに知られざる面白そうな本が並んでいたりする。

髙橋 そうそう、落ち穂拾いのために真っ先に確認するのはここですよね。どんな集計でもそうだけど、投票者も刊行されている本すべてを読めているわけではないし、存在自体を見過ごしている本もある。そもそも、たとえば「映画」というワードで映画本をネット検索しようとすると、書名にその単語が入っていない場合は漏れちゃうし、それをカバーしたくて大きな書店で映画本棚をチェックしてみても、ほかの分類になっていたら気づけない。じっさい文芸エッセイに分類されているような本のなかにも、広義の映画本といえるものは少なからずあって、そういうものが結構このあたりに入ってきているのですよね。

山本 目配りの効いたひとが、きちんとこぼさず拾ってくれて、そのおかげで、それを読んでわれわれなどは初めて存在を知るという(笑)。私家版とかもありますし、そればかりは新刊書店に通っていてもわからない。今年は選者に「名画座かんぺ」発行人・のむみちさんが加わっていて、チョイスがすごく面白かったですよね。

髙橋 そうそう。まさにのむみちさん選の2冊『なごや昭和写真帖 キネマと白球』(風媒社)『踊る女と八重桃の花』(共和国)が、今年の「恥ずかしながら存在すら知らなかった本」で、すぐに買いに走りました。『踊る女…』は画家長谷川春子の随筆を絵と一緒に編んだ本ですが、もはや映画云々はどうでもよくなるくらい可笑しいのですよね。特に、戯画と短文で著名人を評したパートが素晴らしい。林芙美子や室生犀星、水の江ターキー(瀧子)から飯田蝶子まで錚々たる多彩な面々なんですが、この人物画がよくて。

山本 これもあまり映画本として知られていなそうですが、『<サラリーマン>の文化史 あるいは「家族」と「安定」の近代史』(青弓社)を選ばれていたのも個人的には嬉しかったですね。サラリーマン研究の博論本ですが、映画における表象も扱われているので、サラリーマンの知識が増えることで旧作邦画の解像度もぐっと上がるような内容になっている。岡本喜八『江分利満氏の優雅な生活』(1963)の原作に一章が充てられていたり、『君の名は』(1953-1954)の原作や『驟雨』(1956)の原作の1つである岸田國士の『紙風船』の背景を細かく分析していて勉強になりました。全編を通じて、サラリーマンだけでなく、その妻や家族がどんな生活をしていて、それがどのように変容していったのか語られているのもよかったなと。

髙橋 それから国立映画アーカイブ主任研究員の岡田秀則さんも今回から初参加していますね。著書『映画という≪物体X≫フィルム・アーカイブの眼で見た映画』(立東舎)が2016年のベスト1に選ばれていたり、以前はブログで映画本の年間ベストを載せたりもしていたので、もはや初という感じはしないのですが。

2. それぞれのベスト5

髙橋 ここいらで、われわれも2022年の映画本から気に入ったものを5冊ずつ選んで、それについて話しましょう。

山本 「映画本大賞」は厳密に2022年内刊行のものが対象だから、わたしたちは2022年に読んだ月5冊×12ヵ月=60冊から選ぶことにしましょうか。要は、前年=2021年末刊行のものが候補に加わるということですが。

髙橋 賛成。ではさっそく。

髙橋選の5冊

1『オーソンとランチを一緒に』

2『宝ヶ池の沈まぬ亀Ⅱ』

3『宝ヶ池の沈まぬ亀』

4『日活ロマン・ポルノ入門』

5『第一藝文社をさがして』

山本選の5冊

1『オーソンとランチを一緒に』

2『姫とホモソーシャル』

3『「俳優」の肩ごしに』

4『必殺シリーズ秘史』

5『マーベル・シネマティック・ユニバース音楽考』

山本 1位が被るのも驚きましたが、まさかほかが全く被らないとは……同じ本を読んで、いつも話題にしているはずなのに。

髙橋 前年末刊行を含めたせいもありますね。この中では『日活ロマン・ポルノ入門』『第一芸文社をさがして』が21年12月の本です。

『マーベル・シネマティック・ユニバース音楽考』(イースト・プレス)

髙橋 では、5位から順に見ていきましょうか。山本さんが挙げている『マーベル・シネマティック・ユニバース音楽考』は良い本でしたが、題材ゆえどうしても「映画本大賞」という括りだと分が悪いところがありましたね。

山本 そうなんですよね、じっさい一番の読者想定はマーベル・シネマティック・ユニバース(以下MCU)のファンなのでしょうけど、MCUにあまり触れていない映画ファンからは「ファン向けの本なんだろう」と思われていそうな気もします。ぜんぜんそんなことないのに、というかそもそも他でもない私がこの本を読むまでマーベル映画はほとんど見ていませんでしたから。でも、「映画本大賞」で轟夕起夫さんは入れていましたね、なんだか嬉しかった。

髙橋 ぼくも、ひと頃は熱心に見ていましたが、関心が離れて久しい状態で、近年は新作もほとんど義務感で見ている感じでした。だから読む前は不安がなかったといえば嘘になりますけど、いざ読み始めたら何の問題もないどころか、すごく良かったという。自分がそこまで熱心なファンではないからこそ、良い本なのだということを心から実感できたというか。

山本 基本的に構成はオーソドックスで、音楽ジャーナリストの高橋芳朗さんと映画評論家の添野知生さんが対談形式でMCU作品を製作順に一作ずつ、語らうスタイル。「音楽考」とある通り、劇中で用いられる既成曲の用法がメインの話題なんですが、こういう切り口で丁寧に解説されるのがそもそも新鮮。なにせ映画で挿入歌があっても、字幕が出ないことも多いから。なんとなく聞き流してしまいがちですよね。

髙橋 わざわざ劇中でかけているのだから、そこには意図があるはずで、じっさいに調べていくと展開と歌詞が密接に結びついている……という流れが気持ちいい。さらには、アーティストのルーツなどの特徴や曲の背景と使用されるシーンの状況がリンクしていたり、かなり凝った楽曲選出なんだということも知れて。ただ、MCUの曲使用にも変遷があるんですよね。最初はささやかで、遊び心ある局所的使用だったものが、ジェームズ・ガン監督作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』(2014)あたりからストーリーとのリンクを積極的に行うようになって、監督が替わってもその特徴が維持されることで、いまやMCU全体の定番化してきているという。山本さんは、この本を読むにあたり何を見たんでしたっけ。

山本 もともと『アイアンマン』はなぜか3本とも見ていたんですが、それ以外は『キャプテン・アメリカ』1作目と『アベンジャーズ』1~2作目を見た状態で止まってしまっていた。順番も特に把握していなかったので、歯抜けの状態で。なので、結局この本を読むと決めて、そのほかの扱われているものを全部見たという感じです。対象は「フェーズ3」といわれている作品群までだったので、全23本だから、新たに17本見たということになりますか。せっかくここまで見たので、そのあと公開されるものに関しては、封切りで見るようになりましたね。

髙橋 いざ見てみてどうでしたか。ぼくも、今回この本を読むにあたって大半見直したんですけど、じつは「フェーズ1」ってすごかったんじゃないかと。世評的には、あくまで上出来な土台で、「フェーズ2」以降どんどん物語が交錯するようになってからがキモということなのでしょうけど、『インクレディブル・ハルク』(2008)『アイアンマン』(2008)、そしてジョー・ジョンストンが監督した『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』(2011)。このあたりで外さなかったから今の大成功があるどころか、改めて見返すとこのあたりの単発系がいちばん面白かったり……。

山本 まだ「フェーズ1」は音楽使用が控えめですから、本での比重は少なめですけどね(笑)。MCUの最新作はいまやもう皆勤者向けになりつつあるから、その傾向に疲れ始めていると、却って当時のシンプルさに魅力を感じるというのはあるのかも。髙橋さんは最近の作品でも『ドクター・ストレンジ』(2016)とかが好きなんですもんね。完全に1本目に偏っている。

髙橋 『ドクター・ストレンジ』など、初見時はそこまでだったのですが、再見したら初学者映画としてしみじみ良いなと。

山本 最新作はいまいちでしたが、個人的にはジョン・ワッツのスパイダーマンシリーズは愉しくて好きでした。学園青春映画としてとにかく魅力的ですよね。彼はあくまで町のヒーローであり、同時にティーンの子どもであるというのが良いし、この本でもそこが意識された曲選びになっていることも分かって。

髙橋 このお二人がそれぞれ、自分が「いい」と感じることの言語化が本当に丁寧なんですよね。だから、別に特段好ましくなかったはずの作品であっても、読んでいると「そうだったそうだった」なんて納得してしまう。

山本 高橋芳朗さんが『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』を見るために劇場に入って、マーベルのロゴも何も出てこない状態で、開幕早々いきなり10CCの“I'm Not In Love”が流れて来たから「大げさでもなんでもなく、シアターをまちがえたと思って慌ててチケットを確認」した、みたいな面白い体験的エピソード記述が多いのも映画対談として絶品。もちろん調査や知識の土台あればこそですが。

髙橋 「音声解説」を資料として適宜参照して言及しているところにも、本当に好感を持ちました。あまり見かけないですよね。

山本 たしかに映像ソフトの特典は、重要なものも少なくないはずなのに見過ごされがちな印象がありますね。

髙橋 この本にかぎらず、基本的に映画本を読むときって、書き手の価値判断に乗れるかが大事だったりするじゃないですか。「この程度の映画をこんなに褒めるの?」とか、逆に「この映画にこの程度の評価?」とか、不信に思ってしまうと急に信用できなくなったり、失礼なことに「この本、たいしたことないな」と思っちゃったりすることもある(笑)。でも逆に、良い本はそんな瑣末なことは気にさせないんですよね。読んでいるあいだに限っては「そういうもの」として説得されるというか。著者の言葉=頭を通して映画を見ることができるというか。だから、アメコミ映画なんてと思っている人も、この本は愉しめるんじゃないかと思うし、見過ごされているとしたらもったいないことだよなと。

山本 たしかにそうですよね。価値判断に乗れるか否かという問題は、われわれの場合──ふたりとも5冊には選んでいませんが──上野昻志さんの『黄昏映画館』などにも言えることですよね。

髙橋 まさにそう。これは山根貞男さんや藤井仁子さんにも言えることですが、ぼくは阪本順治をあれほど買っているのがいまいちよくわからない(笑)。でも結局、作品をめぐる言葉が面白ければそれは重要じゃないんですよね。たとえば、黒澤明なんて全然好きじゃなくても『姫とホモソーシャル』の素晴らしさはまったく減じないわけで。とはいえ、良い例はそうだけれども、しばしば逆もあるのですが。

山本 価値観の相違で不信感を抱くどころか、一致しているのにもかかわらずなぜか乗り切れないということか……ありますよね、わりと。まあでもこの話はこのあたりでやめておきましょうか。

髙橋 著者お二人とも、肩書きが「音楽ジャーナリスト」「映画評論家」と分かれているから、随所で「自分の専門は片方だけ」「専門外をカバーしてもらえて助かる」と表明しているし、たしかにご本人的には偽りない感情なのだろうと思うんだけれども、この二人なら、なにがテーマの対談でも面白くなりそうな気がしました。

山本 この本はあくまでMCU縛りですが、本書の「はじめに」や刊行記念インタビュー記事でもスコセッシやタランティーノの名前は挙げられていたし、添野さんはこれまでも『映画秘宝』で「添野知生のただこの曲を聴け」という、新作映画の劇中で流れる曲についての連載をされていましたから、たとえばお二人が選んだハリウッド映画についての「音楽考」も読んでみたいですよね。

『第一藝文社をさがして』(夏葉社)

髙橋 ぼくが選んだ『第一藝文社をさがして』は、ひとり出版社「夏葉社」から出た本。でも、タイトルに「映画」と入ってないから普通に調べても気づかないひとが多そうです。ぼく自身、偶然版元のファンで、新刊情報で見つけたという流れ。『昔日の客』とか『私の文学渉猟』とか『漱石全集を買った日 古書店主とお客さんによる古本入門』とか『近代日本の文学史』など、復刊も含めてすてきな本をたくさん出しているんですよね。

山本 しかも『第一藝文社をさがして』自体もひとり出版社についての本というあたりがいいですね。

髙橋 そうそう。これは中塚道祐というひとが社主のひとり出版社「第一芸文社」についての本なんだけど、1934年から44年まで約10年間だけの出版活動のなかで重要な映画書をいくつも出しているんですよね。いまや名著と名高い今村太平『漫画映画論』を初めて出したのもここ。著者の早田リツ子さんも、映画畑ではなく、地方女性史の研究をしている方のようです。

山本 もともと「第一芸文社」についてよく知らなかった状況から、いろいろな手段で少しずつ調査を進めていく過程も記述されていて、その部分はまるで探偵小説のようでした。図書館のレファレンスとかも活用して、地道かつ着実に近づいていく。そして最終的には、ご子息に辿り着くことで大幅に進展するという。

髙橋 出版するためとかではなく、家族に伝えるために遺されていた自伝のようなものを提供してもらって、それを基に生い立ちから創業、出版活動から晩年までが綴られていく、という流れなんですが、刊行物のひとつひとつを限られた分量ながら引用を交えて丁寧に紹介していて、素晴らしい。最近いろいろなことで悩んでいるせいかもしれませんが、けっこう沁み入るものが……いくつか紹介しても良いですか。

「私に興味があり、信用するものは、良かれ悪かれ、批評家の直感の披瀝されたものだ。借りものでない批評、その人をムキ出しにした批評、そんなものでないと信用して読めないのだ」

「先づ実感から出発せねばならぬ、と、私はこのごろつくづく思つてゐる。浪曲はほんの一例にすぎないが、あらゆる芸術作品の場合に、ほんとうに面白かつたものを面白いと云ひ、面白くなかつたら面白くない、と素直に云ふことから初めるべきだといひたいのである。そんな判りきつたことが、今更云はれねばならぬほど、今の芸術観は歪んでゐるやうに思へるのである」

髙橋 中塚は短歌も詠んでいて、雑誌に投稿したりしているんですが、映画が題材のものもあって、それがまた良いんですよ。「ふと胸がせまりて横を向きしとき横の男も涙ぐみをり」……なんだか感動しちゃいますね。魅力的な刊行書がカラー図版で紹介されていなのが、つくづく惜しい。無い物ねだりなんですが。

山本 中塚さん、戦時下で特にノウハウもないのに急遽決心して起業していてびっくりしたのですが、夏葉社は創業経緯もすこし似ているんですよね。

髙橋 そうそう。夏葉社の島田潤一郎さんも編集経験がない状態で出版社を立ち上げている。創業記『あしたから出版社』(晶文社)は本当に素晴らしい本で、このまえちくま文庫にはいったばかりですが、そこに詳しく書いてあります。『第一芸文社をさがして』は布張りの装丁に半透明のカバーがかかった造本も美しいし、ほんとうに読めて良かった。できれば21年のときに「映画本大賞」に入れたかった……読み始めてはいたんだけど、もう10冊決めてしまったあとで、どうしても動かせなかったんです。でも、投票しているひとが2人もいたので安心しましたね。

『必殺シリーズ秘史 50年目の告白録』(立東舎)

山本 じゃあ次いきますか。高鳥都さんの『必殺シリーズ秘史』、本当に素晴らしかったです。しかも、つい先日第2弾の『必殺シリーズ異聞 27人の回想録』(立東舎)も出たばかりで、発売以降ずっと話題になっていたような印象があります。

髙橋 21年に伊藤彰彦さんの『最後の角川春樹』(毎日新聞出版)を読んだときも感じたことですが、取材内容の凄さとか、話し手の面白さはもちろん大事なんですけど、慎ましくも鮮やかな聞き手の芸を味わうインタビューってありますよね。『必殺シリーズ秘史』はまさにそう。正直「必殺」シリーズの熱心なファンとかでは全くないんですが、これまた全然支障を感じないのがすごい。

山本 全員が全員というわけではないけれど、とにかく「裏方本」としていいんですよね。昨年の裏方本は、今村昌平監督作などで録音技師をしていた紅谷愃一さんの聞書本『音が語る、日本映画の黄金時代 映画録音技師の撮影現場60年』(河出書房新社)、角川映画などのカメラマン仙元誠三さんの聞書本『キャメラを抱いて走れ!撮影監督仙元誠三』(国書刊行会)など力作が多かったように思うのですが、どれかひとつ選ぶならこれかなという感じはします。ほかはまるまる一冊かけてひとりを扱っているから、『必殺…』の分が悪いはずなんですけどね。スクリプターは2名もいるし、編集や効果・調音など現場ではなく仕上げの工程に関わるスタッフまで対象が広範なのがいい。そして先日刊行された2冊目は、がっちり脚本家重視の構成で、補完し合うようになっている。

髙橋 読み進めると、証言同士が交錯したり響き合ったり、人によって同じものであっても見え方が違ったりするのも面白い。正直なところ、分量的には、どのインタビューも「倍は読みたい」という食い足りなさも感じたのですが、これは面白すぎて飢餓感を煽られているんですよね(笑)。

山本 もっとくれもっとくれ、というね。色々なセクションの証言が集まることで、「面白い演出だな」と思っていた箇所が撮影時間短縮のために編み出された方法だと判明したりもする。こちらが「監督の意図的演出に違いない」と思っていた部分が、調べてみると現場事情の対処策だったりすることはよくありますよね。とはいえ、火事が起きて消火活動をしながら撮影したとか、聞いたこともない信じがたいエピソードもてんこもり。あと、有名な骨外し場面などのレントゲン映像は、殺陣の布目真爾さんらスタッフの手を使っていて、長時間いると危ないから休憩を挟みつつ撮ったというのも衝撃で……。2021年に『X線と映画 医療映画の視覚文化史』(青弓社)を読んで、その危険さを詳細に学んでいたのでより驚いちゃって。

髙橋 まさかその本とつながるとは(笑)。初期のX線実験者や技師たちの多くは、照射副作用で片端から凄惨な亡くなり方をしているんですよね。あれは怖い本でした。

山本 『必殺…』では、一冊に幅広い関係者がまとまっていることで、当たり前のことではあるのですが、一つの作品にいろんな人が関わっているという事実が実感できますよね。“映画作家”なんて言ったりしますけど、どうしても集団作業的側面を無視してしまいがちだから。

髙橋 裏方本も、どうしても特定の役職にスポットが当たる傾向があって、例えば編集者に関する本などはすごく少ない。だから今回編集の園井弘一さんが取り上げられているのも嬉しかったし、シリーズの大半を一人で担ってきたと知って驚愕しました。

山本 多くのインタビューで最後の頁に、ポートレイト写真がついているのも愉しいですよね。

髙橋 内容に関係ないじゃんといわれればそれまでだけど、やっぱり顔が見たいと思うことは少なくないから、ありがたい。

山本 あと、シリーズのスタッフが集う場所だったという松竹撮影所向かいの喫茶店「スマート」のマスターに話を聞いていて、ここがまた素晴らしかった。普通は、そもそも取材対象にする発想が出てこないんじゃないかと。かゆいところに手が届くのを通り越して、かゆいって気が付いていなかったところをかいてくれる驚きが(笑)。三隅研次がコーヒー好きという話は有名ですが、その三隅が通っていた店のマスターの話が聞けるなんておもしろすぎる。

髙橋 「監督やと三隅(研次)さんは大の珈琲好きで、今帰らはったと思ったら、また来たりして」のところね。想像を裏切らないいい話。

山本 でも、インタビューを読み進めると、みんな本当に頻繁に出入りしていて、マスターともかなり交流があることが分かるので、読後はこのインタビューが収録されたことに納得しましたね。藤田まこと他数人でゴルフとか行ってるし。

髙橋 三隅の喫茶店通いエピソードは、かなり癖のある本ですが貴重には違いない評伝『剣 三隅研次の妖艶なる映像美』(四谷ラウンド)にも出てきますし、WEBサイト「映画の國」の木全公彦さんによる名連載「日本映画の玉(ギョク)」内の三隅関係者インタビューでもたくさん言及されていますよね。

山本 どれも愉快だからちょっといくつか引いておこう。「酒が飲めんからコーヒーばかり飲んでいた。ロケハンの移動中もコーヒー屋があると、車を止めてコーヒー屋に入ってコーヒーばかり飲んでいた。コーヒー屋のはしごですわ」(中岡源権)、「コーヒーはいつもハシゴ」(森田富士郎)、「アホみたいに飲みましたさかいな」(林土太郎)、「もうコーヒーばかり。はしごですわ。コーヒーなんて何杯も飲めるもんやないけど、それはもう何軒も」(井上昭)、「喫茶店のハシゴなんか、わたしら一杯飲めば十分なのに、あの人は3杯でも4杯でもハシゴするから、それに付き合わされるのはたまらんですわ」(谷口登司夫)。

髙橋 こういう証言を前もって読んでいるから、喫茶店事情はファンとして当然気になるところで、この頃の行きつけはここなんか!っていう感慨がありましたね。前年に吉田広明さんの『映画監督 三隅研次』をじっくり読んでいたせいでそう見えてしまうのかもしれませんが、この本自体随所に三隅言及があるから、もはや変則三隅本として愉しんだ節もありました。

『日活ロマン・ポルノ入門』(ワイズ出版)

髙橋 次は『日活ロマン・ポルノ入門』ですが、これも21年12月刊行です。2021年に読んだ映画本『団地映画論 居住空間イメージの戦後史』(水声社)で、著者の今井瞳良さんが「ロマンポルノは関係者や同時代の観客など当事者による回想や著作が多数出版され、貴重な証言となっているが(……)体系的な研究がない」と書いていて、そうだよなあと考えていたのですが、まさか年内に出てしまうとは。

山本 有名どころだと古くは『官能のプログラム・ピクチュア ロマン・ポルノ1971‐1982全映画』(フィルムアート社)があって名著と言われているわけですが、副題にもある通り、これは1982年までしか対象になっていない。今までで一番「体系的」というか通史感のあったものは『日活ロマンポルノ全史 名作・名優・名監督たち』(講談社)ぐらいでしょうか。今年になってから『日活ロマンポルノ 性の美学と政治学』(水声社)という論集が出ましたが、『団地映画論』の今井さんも寄稿していますね。

髙橋 ヒッチコックが自由に見れない時期に『定本 映画術 ヒッチコック・トリュフォー』(晶文社)でヒッチコック入門したひとが少なくなかったように、インタビュー本などで見ていない作品についての豊かな記述を読むことでロマンポルノに入門するというルートはこれまでもあったと思うんです。通史要素を重視しなければ『愛の寓話』(東京学参)の2冊とか、『スクリプターはストリッパーではありません』(国書刊行会)とか、充実したものもあるわけですし。

山本 本書の著者・千葉慶さんも携わっているインタビュー集『日活1971-1988』(ワイズ出版)もまさにそのひとつ。だからそこから入っても良いし、あるいは作家主義的動機から入るというルートもありましたよね。神代からとか小沼からとか。どちらも国書刊行会から本が出ているし。もちろん、そもそも映画本を通らねばいけない決まりなんかないわけで、勝手に見ればいいといえばそれまでですが。

髙橋 とはいえ、『日活ロマン・ポルノ入門』をいざ読むとやはり一冊で概観できるのは大きいなと。いまって、名画座とかに限らず、レンタルや配信で思い立ったらすぐ古今東西の映画が見れちゃうじゃないですか。文脈を意識しすぎずに雑食できるのは大きなメリットだと個人的には捉えているんですけど(結局レンタルも配信もラインナップに制約はあるし、そもそも個人的食指という無意識の制約もあるわけですが)、その一方で流れみたいなものが実感しにくいところはある。

山本 なるほど。それぞれの作品のどっちが先でどっちが後、みたいなことでしょうか。調べて製作年を見ればわかりはしますが、一作一作の集積、変遷としてのジャンル史が、後追いだとなかなか大掴みできていない感じはわかります。最初のほうから活動している監督と、後期にデビューした監督と、みたいなざっくりした流れは知識としてインプットされていても、細やかな流動が把握できていない感じは私もありますね。

髙橋 だから、始まりから終わりまでが一冊で記されていて、なおかつ個別の代表的な監督についてもあるていど分量を割いて紹介しているし、あるいはロマンポルノ裁判の様子や経営の盛衰までまとめられている意義は大きいと思うんです。しかも、入門といいながらライトな入門書ではないところがまたいい。

山本 とにかく内容が詳しいんですよね(笑)。微に入り細に入り具体的で。第3章の序盤なんて、『大統領の陰謀』(1976)のディープスロートじゃないですけど、まさに「カネの流れを追え」みたいなところがあって、根本悌二の資金調達法について長々と書いてあるという……正直、門外漢にはわかりやすいものではないんですけど、著者がうまくまとめているから読み淀まなくて済むようになっている。そこがすごい。

髙橋 そもそもタイトルも「ここまでやって初めて入門」……という意図は特にないでしょうが、門前の小僧である身として勝手にそうメッセージを受け取って、これはいいなと(笑)。基本的に、圧がかかるのが好きなんですよね。「あれ見てないの?」とか「こんなことも知らないの?」とか「そんなことじゃだめなんじゃないの?」とか。でも今時、わざわざ誰も言ってくれないから自分で勝手に都合良く読み取って、モチベーションにしているのかも。

山本 実際は高踏的ではないですよね。もちろんすごく詳しいんだけど、親切設計なところもある。たとえば、『曽根中生自伝 人は名のみの罪の深さよ』(文遊社)って、著者による意図的な事実誤記が刊行後に多く指摘されていたわけですけど、きちんとそういった事情にもふれていて、「『映画芸術』の検証特集と併せ読むべし」ということまで書いてくれている。文献も多く引かれていて、リストを作るだけでも勉強になりそうです。

髙橋 曽根中生は作り手として偉大だったのは間違いないし、もともと「自伝」というもの自体、本人の主観的な視点によって都合良く綴られた可能性を内包しているフィクションではあるはずですが、まあ関係者からしたらたまったもんじゃないですよね(笑)。

山本 『映画芸術』検証特集も必読ですが、同時期に『週刊読書人』でも座談会が組まれていて、これも良かったですよね。歪曲に憤っている荒井晴彦さんが「プロになる前は、小沼さんの映画と曽根さんの映画が大好きだった。一番エロかった。藤田さんや神代さんはあまりピンとこなかったな。ただプロになって仕事をするようになったら、小沼・曽根のふたりがとんでもないことがわかった。この人たちは見ているだけがいい」と言っていて切ない。

髙橋 小沼、曽根もまさにそうですが、やっぱりロマンポルノの本って、初期から活躍している人気監督に比重が傾きがちじゃないですか。実際に人気もあるし、作品数も多かったりして顧みられる機会としても有利だったりする。で、この本でも第2章「ロマンポルノの青春」はまさにそんな監督たちの試行錯誤切磋琢磨の現場を瑞々しく描いていて素晴らしいんですが、個人的には第3章が更に良かった。根本が無理矢理資金捻出してマネーゲームにはまって失敗することになるし、現場は現場で企画がマンネリに陥ってきているし、ロマンポルノに陰りが見え始めた時期が扱われているなかで、この頃にデビューした監督それぞれにもきちんと焦点を当てようという意志が感じられて。上垣保朗とか、自分が比較的最近衝撃を受けた人について熱っぽく書かれているのがうれしかった。『ピンクのカーテン』(1982)をヒットさせる傍ら『少女暴行事件 赤い靴』(1983)などすさまじい傑作を撮っているんですよね。

山本 上垣監督といえば、まさにその『少女暴行事件 赤い靴』で脚本を手がけた佐伯俊道さんの『シナリオ』誌上連載の書籍化『終生娯楽映画派の戯言』上下巻(マルヨンプロダクション)はロマンポルノの裏話も満載でしたね。

髙橋 脚本家になるまでの過酷すぎる道のりとか、私生活でのヒモ話など特濃エピソードがてんこ盛りでクラクラしました。ロマンポルノ関連の箇所でいえば、曽根の自伝に対する反論も載っていますね。連載時に急遽3回分を費やして書かれたもので、本書随一の読みどころ。それはそうと佐伯俊道脚本といえば、曽根中生プロデュース作でもある『連続殺人鬼 冷血』(1984)が見てみたいんだけど、どこかでやらないものかな。

山本 『終生娯楽派…』もそうですが、「シナリオ別冊」って良書揃いですよね。ロマンポルノ関連だと、山田耕大『昼下りの青春 にっかつロマンポルノ外伝』もあるし。本題の『日活ロマン・ポルノ入門』に話を戻すと、これまでなかなか見ることができなかったロマンXの話題もきちんとあるのも良かった。単なるAV対抗ハード作じゃないかもよ、と書いている。じつはすごい映画が紛れてるんじゃないかと。最近はこの辺りの作品も配信で見られるようになってきていますから、フラットに作品評価がなされていくのはこれからなのかも。

髙橋 とにかくこれまで見こぼしてしまっていた監督の作品に触れるいいきっかけになりますよね。お恥ずかしい話ですが、見なきゃと思いつつもなかなか腰が重くて後回しになっている監督とかって誰しもいると思うんですよ。いつかは見るべきなんだけど、多分好みじゃないよな、みたいな。見てみなくちゃ判るはずないのにね(笑)。苦手だと思っていた作り手でも、義務感で追っていたら突然すごい作品にあたることも実際あるし。

山本 製作されていた当時は傑作もあれば凡庸なものもヘンテコなものも有象無象に公開されていたはずなのに、傑作と言われる作品だけを順繰りに見ていくのでいいのだろうか、という気持ちが個人的にはずっとあるんですけど、シネマヴェーラのロマンポルノ50周年特集でいろんな著名人が自分が好きな作品を選んでいて、企画としては面白かったんですが、案外そこまで作品がばらけないんだなとも思ったりしました。もちろん傑作と言われている作品もすごく面白いのだから仕方がないし、柄本佑さんが『ベッド・パートナー』(1988)を選んでいるのが嬉しかったり、真魚八重子さんが『愛に濡れたわたし』(1973)を選んでいたから見てみたらすごい珍品で驚いたりするのが楽しかったのですが。ただ、成人映画館に行きづらい人も一定数いるので、良かったのだという気もしたり。近年のロマンポルノ関連の出版物では、ZINEですが『ORGASM』の功績も大きいですよね。

髙橋 執筆者ひとりひとり偏愛に満ちたセレクトで、読んでいて本当に気持ちがいい。デザインも異様にクールで、ロマンポルノ以外の号も面白いという……全号必携ですよね。

『「俳優」の肩ごしに』(日本経済新聞出版)

山本 私は高校生のころから山﨑努さんのファンなんですよね。なので『「俳優」の肩ごしに』は、まずこうして出してくれるのが本当にありがたいなという……。2022年は本人が急にTwitterを始めるわ、出演している鈴木英夫監督作のDVDは出るわ、『必殺シリーズ秘史』や著書出版時のインタビューがバンバン出るわですごい年でしたよ、ほんと。

髙橋 それぞれ大騒ぎしてましたもんね。『必殺シリーズ秘史』ラストのインタビューも、まず写真を見ただけで大興奮してて。そのあとぽーっとしちゃってして30分くらい静かになったかと思えば、ぽつぽつと「なんて渋いんだ…」「渋すぎる…かっこいい…」と噛みしめるように言葉を発したりしていて、ただ事ではない感じで(笑)。

山本 だからね、本の良さをうまく言葉にできる自信がないんですよ。気持ちが高揚しちゃって、もともと少ない語彙がさらに奪われるんで、「とにかく良いんですよ!」みたいな感じになりかねない。

髙橋 わはは。山﨑努さんはこれまでも1998年の舞台『リア王』の準備期間から本番までの日々を綴った『俳優のノート』(メディアファクトリー)や、読書録『柔らかな犀の角 山﨑努の読書日記』(文藝春秋)などの著書がありますよね。ぼくは今回初めて読んだのですが、両方とも日記本として魅力的で、すごく心地の良い文章で驚きました。

山本 どちらも名著ですよね。ただ、今回の『「俳優」の肩ごしに』がそれらと明らかに違うのは、彼の幼少期から俳優人生までを振り返るエッセイになっていること。語られるエピソード自体は過去の著作と重複している部分もあるんですが、それはきっと何度も振り返っている思い出ということなのだろうし、執筆に際して振り返った末、新たな結論に至っている場合もあるのが面白い。あと、「役を自分で選ばない」という主義をこれまで貫いてきたことは有名ですが、本書を読んでその理由が腑に落ちたんですよね。自分がたまたま山﨑家に生まれ、戦後間もなく父が亡くなったために貧しく、幼い頃から働かせざるを得なかった。そのことを「与えられた諸々の条件、その枠のなかでやっていくしかないのである。枠に不満も満足もない。当たり前のこととして受け入れるだけ」と捉えて、決められた枠の中で生きる“役”を演じる俳優との共通点として愉しんでいるのだなと。

髙橋 幼少期の思い出が淡々と、しかしユーモラスに描写されていますよね。小学1年生のころ、20歳前後の担任教師「ウネモト先生」に憧れていたら、そのマドンナ先生が翌年突然山﨑家に引っ越してくるという話が微笑ましかった。「なぜ担任だった女先生が同居することになったのか。父が徴兵されていなくなり、母が心細かったのか、或いは経済的な理由か。よくわからない」ながらも、二階で寝起きし食事も別だったけれど路地を歩く後ろ姿、揺れるスカートが忘れられない……なんだか映像的ですよね。記憶力が抜群にいい従兄弟に確認しつつ思い出して記述したり、とはいえその従兄弟にも記憶違いがあって山﨑さんがそれを訂正したりしながら回想が進んでいくのも、人の記憶をたどる様をそのままのぞいているようで楽しい。

山本 記憶の断片が飛び飛びに語られていきますが、ちょっとした動作や風景が丁寧に説明されているので、情景が浮かび上がってきますよね。5、6歳のころ父親に弁当を届けに行った思い出は工場のそばの川の匂いとともに語られたり。一文は比較的短いんですが、テンポ良く言葉が並んでいるのでとても力強い。WEBサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」「俳優の言葉。」でのインタビューで自身の文章について、「ひとつの言いまわしにしてもね、ふつうだったら、こんなふうに言うだろうなってところを、うんと省略しちゃったり、飛ばしちゃったり、なんとか「はずしてやろう」っていうね、そういう気持ちはありますね」と言ってますが、これは俳優としての姿勢と通じる考え方なんじゃないかと。

髙橋 『必殺シリーズ秘史』を読んでも、山﨑努さんはアドリブが多かったという話が出てきますよね。勧善懲悪の時代劇をいかに外していくかを考えるのだと。時には撮影所のセットで撮影する予定のシーンで、急遽お寺に行こうと提案してロケ撮影したとか。その即興性に応じられるスタッフもすごいですが。

山本 遊び心というか、制限の抜け道を常に探しているのが判りますよね。自分で職人的な仕事選びをしながら、積極的にそれを崩していく。

髙橋 『柔らかな犀の角』からは多岐にわたる本を読んでいることが分かりますが、映画本もかなりありますね。『王になろうとした男 ジョン・ヒューストン』(清流出版)、『タデ食う虫と作家の眼』(清流出版)、『大系黒澤明』(講談社)とか。『俳優のノート』でも『私説内田吐夢伝』(岩波書店)を読んでいて、読書連載のためだけでなく普段から映画本も読んでいるんだろうなと。

山本 黒澤明の『天国と地獄』(1963)で一躍注目を浴びたわけですが、エッセイとともにそのキャリアを振り返ってみるとテレビの仕事も重要ですよね。『必殺シリーズ秘史』で「当時、テレビ映画というのは“本編”と呼ばれる劇場公開映画に比べてちょっと下に見られていたんです。1週間足らずで1時間の作品を撮るわけですから、お小遣い稼ぎでくるような監督もいるわけです。(中略)つまらないホンでもどうやってふくらませるのか、なんにも考えていない監督は最初のワンカットでわかる。それで大喧嘩したこともあります、ふざけるなって。当時の“テレビ映画”と称されるジャンルの実態については、この機会にきちんと言っておきたい。ぼくはテレビ映画を差別することが嫌いだった」と言っているのがかっこいい。自分や身近なスタッフの仕事に誇りがあるからいえることですし、映画、テレビ、舞台といった形態の違いにとらわれず、それぞれの仕事に向き合うこともまた、枠からはみ出そうとする姿勢のあらわれなのかもと思いました。

『宝ヶ池の沈まぬ亀 Ⅰ』&『…Ⅱ』(boid)

髙橋 ぼくが次に挙げたのは、青山真治の日記本2冊です。WEBサイトboidマガジンの日記連載をまとめたものなんですが、著者は一冊目の刊行直後に逝去していて、2冊目は連載が加筆などを経ずにまとまっているかたちで、合わせて2016年から2022年までの記録になっている。つい先月、追悼文集的な大冊『青山真治クロニクルズ』(リトルモア)も出たばかりですし、タイミング的にわざわざ言うこともないんじゃないかという気がするのですが、いちおう正直に打ち明けておくと、ぼくはぜんぜん青山真治作品のファンじゃないんですよ。さらにいえば、むしろ苦手。小説に関しては目を通せていないので何も言えないのですが、映画もそうだし、批評仕事も含めて、全般的に思い入れがないんです。だから、これまで周囲とはすごく熱量の差を感じてきたんですよね。そんなに良いかなあ、と思っていた。

山本 たしかに以前から「どうもノれないんだよね」とずっと言っていましたよね。まあ、それ自体は別に珍しいことでもないとは思いますが。

髙橋 そうなんです。とはいえかなり忘れてしまっているのもあって、いちおう今回、あらためて批評も一通り読み返してみたんです。『われ映画を発見せり』(青土社)『シネマ21 青山真治映画論+α集成2001‐2010』(朝日新聞出版)などの単行本はもちろん、『映画長話』(リトルモア)や『青山真治と阿部和重と中原昌也のシネコン!』(リトルモア)などの対談、そのほか論集などに寄稿したものまで。でもやっぱりダメだった。そんな感じだから、もともとこの日記本も1冊目が出たときは義務感で買ったんですよね。読んでおいたほうがいいよな、くらいの気持ちで。日記本自体は好きでしたし。でも、いざ読んだら素晴らしかったという。

山本 読んでみたら、ああ、これは直球に「日記文学」なのだなと思いました。

髙橋 同じ版元ですが、『中原昌也 作業日誌2004→2007』の感動を思い出しました。あれ、ぼくの日記本偏愛を決定づけた本なんです。そして中原本も青山本も、ボリューミーでいい。

山本 これまでの批評仕事への苦手意識と今回の好印象の差は何なんでしょうね。

髙橋 やっぱり、批評の仕事と比べて独立した原稿としてカッチリ仕上げようという意識が薄いというか、少なくとも読んでいる側からはそのように感じることができたのが良かったのかもしれません。あと、映画や本が好きな人たちが、それぞれどんなふうに映画や本に触れ、どんなふうに生活を営んでいるかということ以前から関心があったんです。どれだけ映画狂だろうと、仕事したり食事したり家計をやりくりしたり、というサイクルのなかで、それぞれの仕方で映画との関係性を築いているわけで。だから青山真治が、1冊目からかなり体調が悪いなかで、それでも毎日本を読んで、映画を見て、貪欲さを失わないひたすら勤勉な実態を知ると、そこに感動させられてしまう。馬鹿みたいな感想ですけど、常に、本当にひたすら頑張り続けているんですよね。「もう勉強と仕事しかしない」とまで書いていて。

山本 私も体調を崩しやすいタイプなので、意外なことで親近感が沸きました。あと、旧作だけでなく、けっこう新作も見に行っていて。しかも、特に思い入れがあるわけでもない近作も再見したりしている。

髙橋 意外と評価が甘いことも多いんですよね(笑)。オリヴァー・ストーン『スノーデン』(2017)とかにも寛容な反応で。

山本 これもまた、『MCU音楽考』のときもふれた価値判断に乗れるか否かという話ですね。思えば、伊藤洋司さんとの対談「オールタイムベスト300」のリストでも、こんなの選ぶんだというのが混じっていたような。監督1人につき最大3本というルールを自ら課しているから、人選としては鉄板でも「え、この3本なんだ」みたいな驚きもありましたし。でもこの対談、ふたりとも自分の選定作を語るというより、相手のチョイスを知ってから「そっちにしとけば良かった」とこぼしまくりなのが可笑しいんですよね。

髙橋 そうそう。日記で触れられていた新作は『スノーデン』でしたけど、ストーンのことはずっと気にしているみたいですね。300本のなかにも『ニクソン』(1995)が入っていて、くわしくノートを取りながら見てみようかと検討している。ぼくも個人的に、ぜんぜん好みじゃないし、正直見ていて苦痛な時すらあるのですが、編集面でストーン作品は無視できないなと思っていて……って自分の話はどうでもいいか。

山本 2冊目のほうを上にしてますけど、何か理由があるんですか

髙橋 なんとなく1冊目より2冊目のほうが好きだったというだけの理由なんですが、もしかすると体調によってそうなってしまった面もあるのかもしれないけれど、2冊目の方がずっと肩の力が抜けているように感じられて、それがいいなと思ったのかもしれません。あと、1冊目のときはテレビもすごくチェックしている。菅田将暉とか自分の映画に出ていた人の作品を中心に、大河とかをマメに見ているんだけど…。ぼくはあんまりテレビは興味ないから、それはいいかなって(笑)。

山本 そこか(笑)。でも確かにテレビはけっこう見ていて、勝手に思っていたイメージよりも俗世に関心があるんだなと。

髙橋 あとはやっぱり大きく違うのは飲酒の有無ですよね。1冊目は飲酒の描写がとにかく多い。知人と合宿して映画をたくさんみて、飲み食いして、というのは楽しそうではあるけれど、それが元で不調になって、1冊目の終盤では断酒を誓うことになる。

山本 飲酒によって家族に心配をかけたり、体調が悪化する様子っていうのは結構読んでてつらかったですよね。頻出するだけ余計に。あと、撮影現場でのできごとも記録されてるんですが、スタッフを怒鳴ってしまったとか、そういうことも書かれていて。読まれる日記であるという意識の中でそういう行為を書き記す、というのはどういう気持ちでされた選択なんだろう、というのは気になりながら読みました。自分をどんな人物として認識し、どんな風に見せたいんだろうか、と。その自意識の揺れ動きも含めて面白い、とも捉えられるかもしれないけれど、やはり看過できない行為ではあるので、私としてはこの本を手放しでは褒められない気持ちもある。

髙橋 自伝もそうですが、日記も基本的にはフィクションですからね。読まれることを前提としている場合はむろんそうだし、極端な話、秘匿されている私的な日記ですらその側面がなくはない。「これは書かないでおこう」という判断とかもあるわけですから。そもそも何であれ、思考や経験を言葉にするという過程自体に、あるていど捨象による仮構の側面がある。批評も同じですよね。突き詰めれば、ぜんぶフィクションでもあると。本来言葉じゃないものを言語化しているわけだから。でも、だからといって好き放題書けば良いものになるということでもないから難しい。頑丈じゃないと崩れてしまうというか、どこまで騙してくれるか、所詮“物語”だと忘れさせて没頭させてくれるか、みたいなところはありますよね。

『姫とホモソーシャル 半信半疑のフェミニズム映画批評』(青土社)

山本 映画研究者・鷲谷花さん初の単著です。『ユリイカ』『現代思想』などに寄稿してきた論考をまとめた一冊ですが、改めて多岐にわたるジャンルを扱ってきた方だなと思いました。本の副題「半信半疑のフェミニズム映画批評」はそのままの本書の軸になっています。web「ゲンロン」の書評でも木下千花さんが触れていたように、もちろんこれはネガティブな疑念を持ちつつフェミニズムを用いるという意味ではなく、フェミニズムやフェミニズム批評という議論の土台に対しても、ときに再考していく姿勢を表しています。

髙橋 まえがきで「人間は、自分自身の性別や、「異性」「同性」との関係といった厄介な課題と葛藤しながら、一回限りしかない人生を個別に生きざるを得ない。その一回限りのそれぞれの人生の中で、注意深く見ようとすればするほど、映画に表れる人間の生/性の見え方は、個人的・特殊なものとなることが避けられない。そのように見えてきた諸々の事象を、改めて社会的な文脈に関連づけようと試みれば、他者のフェミニズムの言説との葛藤も生じてくる。(中略)フェミニズムの側からの否定に必ずしも同意できないこともあり、逆に「フェミニズム的」であると肯定的に評価される対象に、こちらが疑念をもつ場合もある」とも述べていて、極めて誠実な姿勢だと思いました。

山本 「型にはめれば分かりやすい。でも、型にはめなければもっと深く分かる!」という帯文がとてもいいですよね。その具体例として、まえがきではディズニー・プリンセスである白雪姫とシンデレラの話が出てきます。著者はフェミニズムやジェンダー論の文献を読むようになると、幼少期に好きだった2作品が家父長制に従順な女性像を子どもたちに植え付ける作品として批判されていることを知る。けれど白雪姫たちが“面白い人物”であるという考えは、フェミニズムなどを経由するとむしろ強まったと言っています。白雪姫であれば、女王に殺害を企てられ、はじめこそ泣いていたものの、歌を歌って自力で立て直すなど、その異常なタフさに惹かれると。

髙橋 フェミニズムに限ったことではないと思いますが、既存の枠や型からはなれて、咀嚼しなおしてみるのはとても重要ですよね。あと、自分がなぜその作品に惹かれるのか、という直感に従って思考を巡らせてみたときに、第1章のように『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)と宝塚を結びつけて論じる、といった飛躍性が生まれるのも面白い。「初見時、映画本編が始まってかなり早い段階から、著者の脳裏に去来しはじめたのは、宝塚歌劇の銀橋と大階段のイメージだった」と書き始めて、1章まるまるその2作品を相互的に論じながら、作品への解釈を深めていくという。

山本 私は結構「このシーンって完全に○○じゃん」みたいな感じで、別ジャンルの作品同士が結びつくことがあるんですが、それを『ユリイカ』掲載の原稿で試みていることに驚きました。『姫とホモソーシャル』には収録されていないのですが、高峰秀子特集の『ユリイカ』(2015年4月号)に「「ヒロイン」と「怪獣」たち、そして「仲代達矢」」という論考を寄稿していて、成瀬映画のヒロインと男性たちの攻防と怪獣映画を重ねあわせて論じています。

髙橋 他の男性たちと異なる役割を与えられる仲代達矢の存在が浮かび上がり、「高峰秀子の英雄性を補完する重要な役割」を担っていると。どんな文章も書き手の主観に基づいているわけですが、その個の存在を強く感じたり、その人なりの思考の流れが分かる文章はやっぱり惹きつけられる。黒澤明について論じた第2部では、先行研究や「女を描けない」といった定評に疑問を投げかけるところから出発していますが、これまたとても刺激的。

山本 私も「真砂サバイバル──『羅生門』における「ぐじぐじしたお芝居」とその放棄」は『ユリイカ』掲載時に読んで、ものすごく衝撃を受けました。この章では『羅生門』(1950)ではレイプを発端として殺人事件が起こるけれど、劇中羅生門でことの顛末を語り合う男性たち、あるいは批評家からも(今成尚志の論考を除いて)、京マチ子演じる真砂の被害を正面から問われることがなかった。そこで鷲谷さんは『羅生門』をレイプについての作品としてとらえなおし、映画の内外において真砂に注がれる女性嫌悪による疑念や好奇の視線を明らかにしつつ、彼女がそこからいかに脱するか論じます。さらには京マチ子は「本来の自分とは異なる何者かを演じつつ、その上で、「見られる/見せるため」の芝居をふいに放棄するパフォーマンスをしばしば披露した」と、演じるスターのペルソナへもつなげていく。

髙橋 中盤で真砂の被害がこれまで注目されにくかった理由として「脚線美が魅力のレビュースター、もしくは「肉体派ヴァンプ女優」という、京マチ子の確立済みのスター・ペルソナと、本人による証言~回想場面で、終始地面にか弱げに泣き崩れる真砂の姿が乖離している点も、真砂による証言~回想の「疑わしさ」の印象を強化」していると分析されていますが、既に浸透していた京マチ子のイメージも、それによって真砂が被る疑いの視線も、押し返すように新しいイメージで塗り変えていくというか。

山本 本来はずっとそこに存在したはずなのに、見過ごされたり、偏った読み解きによって覆い被されていたものがありありと見えるようになる。これがまさに「自己の直感と、外部から届くフェミニズムの言説の両面に対して、半信半疑で向き合い、対話を重ねようとする」試みの一つの結果ですよね。

『オーソンとランチを一緒に』(四月社)

髙橋 まさかふたりとも筆頭に挙げるとは思っていませんでしたが、『オーソンとランチを一緒に』は、とにかく頗る付きの愉快な本でしたね。もうにやにや笑いっぱなし。オーソン・ウェルズとヘンリー・ジャグロムの昼飯会話録音本で、お堅さは全くなし。両者ざっくばらんに、これは好き、これは嫌い、これが面白い、これがつまらんとか、無責任な個人的意見を直截に、ひたすら駄弁りに駄弁っている。

山本 成立経緯について、編者ピーター・ビスキンドは「ジャグロムが父親の三十年に渡る思い出話を録音していたのを知り、ウェルズはもしよければ二人の会話も録音しないかともちかけた(…)一九八三年に録音を開始して八五年十月十日の深夜、ウェルズが心臓発作で亡くなるまで続けた」と書いています。が、本当かなあという感じもしますよね。あまりに無防備に寛いで砕けた調子で話し続けているし、一度も録音の存在に言及がないから。訳者あとがきでも「『風の向こうへ』の撮影監督ゲーリー・グレイヴァーは、ジャグロムはお忍びで録音していたと断言している」とある(笑)。録音開始の1983年というと『オーソン・ウェルズのフェイク』(1975)の約10年後ですね。

髙橋 録音なんてそれこそ警戒しそうですよね。とはいえ、倫理はともかく身勝手な読者の立場としては感謝しかない。この本の何が良いって、役者の話題が多いところですよね。演技評価って、映画を見ていて良し悪しを感じることはあっても印象の域を出ないというか、すごく言語化が難しいと感じるんですが、ウェルズは自分がなんでもかんでもこなしてきているからか、俳優表現が巧みで読んでいても面白い。

山本 しょっちゅうジャグロムと意見が分かれるのも面白いですよね。ジャグロムはハンフリー・ボガートが大好きだけど、ウェルズはあの手この手で貶すから、ジャグロムも反論としてウェルズ贔屓のゲイリー・クーパーを批判してみせる。でも、それに対してウェルズは「クーパーは一瞬でオレを乙女にさせちまう。君がボギーに惚れているようにね。どちらも大した役者じゃないのに、いまも惚れ込んでる」って返すんですよね。一枚上手。

髙橋 好き嫌い以外では知人役者を語る言葉、たとえば現場で演技を馬鹿にされて泣くチャールズ・ロートンを慰めて庇ってやる逸話なんてとてもよかった。ロートンへの言及は幾度もあって、あまりに語りが魅力的なので、褒められていたアレクサンダー・コルダ監督のレンブラント伝記映画『描かれた人生』(1936)を見てみたんですが、これがまたすさまじい傑作で。

山本 あれは一代記として異色の構成ですよね。妻が死ぬところから始まるし、ばんばん飛躍して、いくつかの時期だけでレンブラントを描き切ってしまう力業。

髙橋 役者話題だと、キャスティング構想も披露していて読み応えがありましたね。たとえば、最終的にピーター・イェーツが監督した『ドレッサー』(1983)をウェルズも狙っていたという話では、トム・コートネイが演じている付き人役はマイケル・ケインしかいないと熱弁していて。「映画界最高の俳優と思えるほど、いまの彼は素晴らしい」とべた褒め。

山本 何を見てそこまで評価したのかも気になっちゃいますね。84~85年の録音箇所だから、時期的には『アバンチュール・イン・リオ』(1984)とか『第三帝国の遺産』(1985)の頃ですけど、必ずしも新作を見てそう思ったわけでもないだろうし。

髙橋 そこまで褒めておいて、とくに説明はないですからね。「あの作品の彼が良くて……」とか言ってくれていれば腑に落ちるんだけど、単なるメシ時の雑談だからわざわざそんなことはしてくれない。でも、プライベートの会話であるということこそが、この本と正式な対談/インタビューとの大きな差、ほかにはない美点になっていますよね。ウェルズのインタビューというと、ボグダノビッチが長時間取材した『オーソン・ウェルズ─その半生を語る』(キネマ旬報社)もあるし、昨年新装復刊された名著『作家主義 映画の父たちに聞く』(フィルムアート社)ではカイエ同人が詳しく話を聞き出してはいるけれども、インタビューだとどうしても「取れ高」みたいなものが大事になってきてしまう。両方とも良い本ですけどね。

山本 有益な発言を聞きだそうという意図が目的化しないから、どんどん脱線していくし、興味深い発言も無理して掘り下げない、といったのびやかな時間が可能になる。普通だったら活字にならないような会話も含まれる自然さが心地良いですよね。

髙橋 「ランチを一緒に」だから、基本的にはレストランで録音されているわけで、だからとうぜん注文音声も入ってくる。「ケイパーを除いて」とかね(笑)。通りがかり映画関係者──ヴィンセント・ミネリの妻とか、ジャック・レモンとか──が挨拶してきたり。

山本 さきほど話題に上った役者評価もそうですけど、作品評価も気持ちいいほどの断言連発が面白すぎて、貶していても見たくなるんですよね。ルノワール『河』(1951)には「あれはひどい。映画史に残る金字塔と崇められてるけど、褒め殺しだ」と吐き捨て、ホークス『脱出』(1944)は「素晴らしい原作を、寄ってたかって駄目にした」と滅多斬り、フォード『捜索者』(1956)なんて「フォードにだって駄作はある」のただ一言。個人的な好みとしてはきれいに真逆なんですが、再見したくてたまらない。

髙橋 ただ、作品単位では合わなくても作り手はきちんと評価していることもある。たとえば「ホークスこそがナンバー1で、残りの監督は彼が食卓にこぼした食べ滓を食ったにすぎない」! すさまじい言い切りですよね

山本 なんだかパフォーマティブというか、どこかサービス精神も感じられますよね。全部が全部、根っからの豪放さというわけではなさそうな。だから時折「ほんとかなあ」と思うような発言もあるけれど、訳者の赤塚さんは『キネマ旬報』インタビュー記事で「たまに記憶違いやジョークのための作り話はありますが、嘘だろうと思う発言が調べてみると往々にして真実」と言っていたりもする。

髙橋 インタビューで触れられているジョナサン・ローゼンバウムの人物評が泣かせますよね。曰く「彼は異常に自己中心的でありながら、その事実に気づいていて、一緒にいる人には真摯に接することでそれを補おうとしていた」。赤塚さんが独自につけた詳細な注釈が本当にすごいんですが、そのなかにもまさに「調べてみると往々にして真実」がうかがえるところがあって。例えばリタ・ヘイワースは女優をやめたかったからアリ・カーン王子と結婚した、というエピソードに対して「ヘイワースは『カルメン』(1948)から『醜聞殺人事件』(1952)までの四年間映画に出演しておらず、このウエルズの発言には信憑性がある」と書いてあったり。

山本 『定本 映画術』は日本版が一番すごいという話がありますけど、この本もそうなんじゃないかという感じがします。注以外にも作品紹介がついていますが、これだけで約50頁もある。舞台や監督作だけでなく、オーソン・ウェルズが役として物語に登場する『エド・ウッド』(1994)や『僕と彼女とオーソン・ウェルズ』(2008)のような作品も関連作としてまとめられて、すべてにきちんと解説がついているんですよね。

髙橋 『エド・ウッド』のところは……「ウェルズ(ドノフリオ)はウッドが出会う憧れの天才として描かれるが、実際には五〇年代の大半をウェルズはヨーロッパで過ごした」か。こういう解説って、時には飛ばしてしまうこともあって反省しなければならないんですが、腰を据えて読むと勉強になることが多くて馬鹿にできないですよね。

山本 『Mank/マンク』(2020)については「劇中ウェルズが原稿に加筆修正して、決定稿となる第三稿をまとめたことは明示されず、このことが、長年彼を研究してきたウェルシアンの不興を買う一因となった」とも書いてありますね。なるほど、という感じ。

3. 大家大冊──蓮實重彦、四方田犬彦、上野昻志

髙橋 ずいぶん長引いてしまいましたが、やっとお互いの5冊が終わったところで、2022年を代表するそのほかの映画本についても話しておきましょうか。

『ジョン・フォード論』(文藝春秋)

山本 なによりもまず、蓮實重彦さんの『ジョン・フォード論』に触れないわけにはいきませんよね。連載再開時もずいぶん話題になりましたが、長いこと待望されていただけあって、取材記事の数も別格の感がありました。シネマヴェーラでも複数回にわたって特集上映が組まれて、まさに話題作という感じです。

髙橋 言いづらい話なんですが、『ジョン・フォード論』はあまり面白がれなかったんですよね。人並みに待ち望んでいたはずなんですけど、いざ読み始めてみると読み通すのに苦労しました。ぼくは、いわゆる「蓮實文体」自体には、これまで苦手意識はなかったし、きちんと咀嚼できているかはともかく、むしろつるつる読みやすいとすら思っていたんです。ただ今回は正直なところ、全体的に持重りする記述というか、通読しづらい文章だと感じました。

山本 まさか開口一番「よみづらい」とは……でも、事件的刊行ですし、もはや単純な良し悪しの次元で語られることがないというか、細かな記述内容を吟味するような言葉ばかり溢れている状況なので、ざっくりした印象の表明も本来あっていいですよね。

髙橋 蓮實読者はもう慣れ過ぎちゃっているというか、様式に合わせにいって臨んでいるところさえありますよね。御家芸を楽しんでいるとでもいうか。でも、ひとくちに「蓮實文体」と言ったって、つどつど論じる対象も違えば、書かれている時期も違うわけで、わざわざいうまでもなく文体にも当然変動はあるはず。

山本 そもそも「蓮實文体」という括り自体も乱暴なものじゃないですか。「ほかならない」とか「~こと」とか、文体模倣に勤しむようなひとたちが、低解像な読みから抽出した特徴をそう呼んでいるに過ぎないんじゃないかと。

髙橋 読み終えたあと、なぜ読みづらく感じたのだろうと考えて、初出にあたってみたんです。第1、3章はわりあい最近『文學界』に掲載されたものがベースですが、第2章「樹木」の一部は、1987年に書かれた『季刊リュミエール』第8号所収の「太い木の幹の誘惑」が基ですから、ずいぶん経年があるし、比べて変遷を知るのにちょうど良いと思って。そうしたら、「太い木の幹の誘惑」の印象は変わらず、ひたすら面白く感じた。けれど違和感があった「樹木」のほうが、内容面では大幅にアップデートされているはずなわけです。

山本 違和感を理解するためにを「樹木」コピーして「太い木の幹の誘惑」になるように朱を入れてみていましたよね。

髙橋 そうそう。『季刊リュミエール』は三段組で行間も狭く、文字を書き入れるスペースがなかったので逆に『ジョン・フォード論』の「樹木」を拡大コピーしたものに朱を入れて「太い木の幹の誘惑」に戻してみることにしました。

山本 赤字が書き入れてあるところは元から言い回しが変わっているところ、取り消し線は元の文章には存在しないところというわけですね。

髙橋 そうです。著者自身が「深化、さらに発展」と書いているとおり、分量だけみてもかなり膨張しており、朱だらけになりました。もともと基本的には『静かなる男』(1952)に多くが費やされていた「太い木の幹の誘惑」ですが、ほかの作品を記述した段落がかなり大幅に加わっているので、これについてはキリがないので、赤線で消すのではなく、蛍光色で塗っています。そして、元ある文章に対しての細かな部分でも、思った以上に多くの加筆がなされている。書籍化のさいに初出原稿に手を入れること自体は珍しくありませんが、変化から読み取れるものはあると思います。

山本 少なくとも読み手が受け取る感触は、当然変わってくるのですしね。

髙橋 さきほど膨張と言ったとおり、場面記述が細かく手直しされており、基本的に増量傾向で、画面の細部をより詳しく書き起こす、あるいは言い回しを厚くするほうへ向かっている。やっていてふと思い出したのは、かつて『監督 小津安二郎』について自ら「ビデオやDVDを用いずに書かれた最後の書物」と書いていたことです。

山本 『ジョン・フォード論』のなかには、「DVDを何度見直してみても」といった記述が複数回あるので、いまは用いているはずですよね。

髙橋 わざわざ明言している作品以外にも、必要なだけ見ていると思うんです。むろん、すべての加筆の要因を再見にもとめるのは早計ですし、妄想にすぎませんが。自らがかつて書いた論考に加筆するにあたり作品を見直すことで、画面をさらに注視するようになり、過去の記述を認識が凌駕してしまうことで、際限なく書き足せる状態になっていったのではないかと。そうなると、もはやどこでやめるかという次元ですよね。何回でも見れる状況にあって、どこで手離れとするのかという。

山本 作品名を挙げて例示するような部分でも、言及作品が増えていますね。たとえばこの「『駅馬車』や『荒野の決闘』の舞台となったモニュメント・ヴァリー」という部分では、「『駅馬車』から『シャイアン』までのほぼ25年間にわたって、『荒野の決闘』や『アパッチ砦』や『黄色いリボン』、さらには『リオグランデの砦』の一部と『捜索者』、『バッファロー大隊』(1960)などにいたるまでの作品の舞台となったモニュメント・ヴァレー」と6作品も増えている。

髙橋 網羅欲求が出ている感じがしますよね。描写ひとつとっても、かつて「水辺」の一語で済ませていた箇所が「その流れが月の明かりに映える夜の川辺」となっていたり。こういう例がいくらでもある。言葉がひとつの画面や場面に長くとどまろうとするほど、情報量が増える一方で、描写自体は停滞に近づく。

山本 細かく描き出そうとすればするほど、同じ語句の頻出や、語尾の繰り返しも目立ってきますね。ある作品を論じる合間に、注釈的にほかの作品に触れる記述も増えています。

髙橋 そうなんですよね。だから駄目とか、比較して悪くなっていると言いたいわけではないんですが、すくなくとも自分が読み淀んだ要素はそこかなと。読んでもなかなか先に進まない感覚というか。

山本 『図書新聞』では筒井武文さんの書評で「長篇映画のように通読する必要がある」とありましたが。

髙橋 あれを読んだときはすこし不安になりました。まじか、と。文章側の差異による印象の変化じゃなくて、もしかしたら自分の集中力とか根気が減退してるんじゃないかという。そのおかげで、コピーしたり朱入れたりして調べてみることにしたんですけど。でも、後からよくよく読んだら筒井さんも「読者への説得の意思が強く、70年代の怒濤のような流れとリズミックな展開は薄れ、列挙される事項の並列化に微かな危惧も覚える」というコメントを差し挟んではいて。あくまで個人的にはですが、いったん章ごとに読み通したら、以降は作品を見てから索引を調べて作品単位で記述を見ていくほうが愉しめるのではないかと依然として感じています。全体としてよりも優れて豊かな断片を味わうとでもいうか。主題論としては読めなくなるわけで本末転倒なんですけど、つまみ食いスタイルで。

山本 「この作品はここを書いてる」的なことでしょうか。

髙橋 そうそう。どこを、どのように記述してるか、あるいはしていないか。ちょっと『日本映画作品大事典』とか作品解説を読む面白がりかたに近いかもしれない。正しくないかもしれないし、歓迎されないかもしれないけれど、だからといって、たとえば「身振りの雄弁 ジョン・フォードと「投げること」」を熟読してから作品を見て「投げる」場面を確認する、みたいな体験が豊かなものとは個人的にはどうしても思えない。むしろ逆じゃないかと。

山本 じっさい読んでいると、響き合う投げる場面のありようが既に示されているからこそ、書かれていない細部に目が行くことも多かったです。

髙橋 それはありますよね。この章を読んで「投げる」運動を特権化してしまったら意味ないはずでしょう。ひとつの作品、ひとつの画面には、たえず夥しいものが映っているはずなわけで。それは本当に「画面を見る」ことになっているのか疑問です。眼前の映像ではなく、蓮實が見て取ったものを自分も見れるようありたいみたいなモチベーションは、ゆがんでいると感じてしまいます。

山本 あこがれって、そういうものなのかもしれないですけどね。好きな人が好きな物を好きになりたいみたいな。ただ、今回面白いのは表層批評/主題論への自己言及的記述がしばしば顔をだすところですよね。こういうことやっちゃいかんとか、こうせなばならぬ、といった訓示も随所に入ってくるし、そもそも先行研究への批判も多い。

髙橋 「こうした視覚的な明証性を無視したいかなる解釈も、所詮は抽象的な言葉遊びでしかない」とか「いうまでもなく、作品は、題材の類似によって分類されるために撮られたりするものではない」とか……どこか説法みたいでもありますね。都合の良い見方に釘を刺して戒める言葉が、幾度も連ねられる。

山本 「画面を見る」ことと「画面を読む」ことは全く違うことだと説いていますよね。

髙橋 「彼の分析と説明とは、画面にいま見えており、いま聞こえているものを語ろうとせず、物語の論理的な帰結の側から、いま見ている画面を逆に説明しようとしている」とか、こういう箇所は、読んでいると身に覚えがあるような気がしてきて、個人的にはまんまと反省させられてしまうのですが。

山本 こうして語録風に抜き書きして、安易に警句ととらえるのもまたどうなんだ、という気もしますが。まあでも、見るときに主題抽出が目的化することついては、たえず注意する必要がありますよね。作品を語るためのとっかかりを求めて、なんでもかんでも「あ、投げた……これも"投げること"だ」「あ、太い幹だ……」「あ、白い布が……」と注目してしまうとか、映るものを片っ端から「○○こと」「△△こと」とピックアップしちゃうとか。そんなわけない。それだけ遭遇のショックが絶大ということなんでしょうけど、文体含め、影響の功罪はいろいろありますよね。

髙橋 それは単なる盲従ですよね。「蓮實重彦ならどう見るか/どう書くか」みたいなやり方から面白いものって出てくるんだろうか、とつねづね考えてしまいます。立教で直接薫陶を受けた作り手たちは、呪縛との葛藤を冗談交じりにたびたび語ってますよね。

山本 フリーペーパー「破れかぶれ」のインタビューで、髙橋洋監督が「文章を書くともう蓮實さん文体になってしまう。それが嫌で嫌で、蓮實さん風の文章とか書いてる自分が嫌」と言っていたのが印象に残っています。長谷正人さんも、無声映画を見るとき無意識に「細部」抽出的な見方をしてしまって、ということを書いていたり。

髙橋 自戒を込めて言うんですが、かぶれることって個人的にはすごく大切だと考えていて、じっさい顧みても重要だったし、何事も最初は先達の物真似から始まるといってもいいと思うんですけど、通過点ではあってほしいですよね。癖として染みついてしまったら、抜けなくなるんじゃないかと。

山本 「ショット」の問題もそうですよね。鼎談本『映画長話』(リトルモア)でも、黒沢清、青山真治、蓮實重彦の3名が「ショット」になる/ならない、撮れる/撮れない……みたいな話をしていましたが、各々が口にしてる「ショット」って本当に重なっているのかという。

髙橋 教え子ですし、あるていどぼんやり共有できている部分もじっさいにあるのだとは思うんですけど、『ユリイカ』蓮實重彦特集号の座談会では、ほかでもない青山真治が「そもそも僕も「たぶんこういうことだろう」というくらいしかわかっていないんですけど(笑)。そもそもショットとは何かということを蓮實先生は決して説明されないんですよね」と言っていたりする。

山本 「定義づけられるものでもないだろうとは思うし、それを言ってほしいのかどうか自分でもわからない」とも言っていますね。だから結局は、各人の感覚的なものでしかないということなんじゃないでしょうか。『ショットとは何か』もタイトルに偽りありというか、すくなくとも秘儀を明かす本とかではなかった。そもそも「ショット」と呼んではいるけれど、撮影の次元に限った話ではなくて、編集の領分にも踏み込んでいますし。

髙橋 連載の時も思いましたが、完全にタイトル負けしていますよね。ただ、営業戦略としては正しい。気になるし、読みたくなりますから。ただ、これを読んで、蓮實流「ショット」という独自概念が何を指し示しているか、真面目に考えてはじめても仕方がないなと。『見るレッスン』にしてもそう。「ショット」も「レッスン」も、これというものはない。どちらも大好きなので、良い意味で言うんですが、じつは老境四方山話として軽さを味わう本なんじゃないかと。個人的には映画が見たくなる語り本として、むしろ淀川長治本の系譜に位置づけたい。同じ話が繰り返し出てくるところとかも含めて。いっぽうで本当にすごい記憶力だな、とも思いますし。

山本 『殺し屋ネルソン』(1957)も『大砂塵』(1954)も無性に見直したくなる巧みな語りですよね。やっぱり映画本でいちばん大事なのは、映画が見たくなるかどうかだと思うんです。フォード論の時期も、とにかくフォードばかり見ていて、とても幸福な期間として記憶されています。

髙橋 なんだかんだ言いつつ、読んでいるうちに見たくてたまらなくなったんですよね。特に、これまでさほど見てこなかった『駅馬車』(1939)以前の作品が本当に素晴らしかった。数年前にブルーレイが出て話題になったサイレント期の『砂に埋れて』(1918)とか、30年代の『肉体』(1932)とか、ぶっ飛びましたね。

『パゾリーニ』(作品社)

山本 フォードの話ばかりしていますが、昨年とうとう出た映画本というと、四方田犬彦さんの『パゾリーニ』もありました。これまた蓮實=フォードと同じく、著者にとってのライフワーク的対象を論じたもので、こちらは2段組み1000頁超という弩級の大著。ボリュームにおののいてしまいますが、個人的に文章自体は極めて読みやすいと思いました。

髙橋 こちらは、どちらかといえば評伝的なスタイルですよね。パゾリーニの歩みを、ひたすらつぶさに記述していく。そもそも第1章はピエル・パオロが生まれる前の母方一族の歴史から始まりますし。

山本 映画界参入するのは第6章、262頁目からという辺りがすごい。われわれからすると、パゾリーニは「映画監督」という認識ですけど、あくまでひとつの側面に過ぎないということが、物理的にわかる(笑)。とくに丁寧に検証されているのは、フリウリ語で書かれた詩、詩人としてのパゾリーニですよね。なにせ、この本を書く前段として、わざわざ言語を学習して、『パゾリーニ詩集』を翻訳してから臨んでいる。

髙橋 「何冊もの辞書を案然(ママ)に積んで読み始めた」……行動力が驚異的ですよね。同じく昨年出たジョスリーン・サアブについての著書『さらば、ベイルート ジョスリーンは何と闘ったのか』(河出書房新社)も、エッセイ要素が色濃かったですが、フットワークの軽さにまず驚かされる。思い立ったら、すぐ外国に飛ぶ、会いに行く、みたいな。

山本 WEBサイト「ふらんす」の「老年にはなったけど」という連載で「高校生のころから物怖じしないで人と会うことを心掛けてきた」と言っていますね。年少者だったこともあり、警戒せずに案外会ってくれるものだったと。

髙橋 ただ『パゾリーニ』に関しては分量からうかがえるように、とにかく詳細を極めていて、未見の映画作品の記述は読むのに辛抱強さが要求されるなと。見ていなくとも最低限の理解が可能なように細かな描写が目指されている部分もあるかと思うのですが、どれだけ細かく描写されていても、実際に作品を見たようにイメージするのは難しいですし、逆にわりあい最近見(直した)たばかりの作品であったとしても、この情報量には根気が要るはず。じじつ『奇跡の丘』(1964)──本のなかでは、原題準拠で『マタイ福音書』表記──の部分など、少し前に劇場で見たばかりだというのに難渋しました。きっと書き手側としても、広く見られていない(かもしれぬ)作品を論じるときに、どう記述するかは悩みどころだと思いますが。

山本 容易にみられる状況なら「気になったら見て下さい」で済むけれど、パゾリーニに関しては廃盤だったりしてそうもいかない作品も多い。ただ、かつてはDVDも配信もなかったわけで、見れない映画について読むという事態は当たり前だったはずでもありますが。

髙橋 刊行前にパゾリーニ特集上映もユーロスペースでやっていたけれど、貴重作に限って平日の日中が中心で勤め人には通えないスケジュールという(笑)。国立フィルムアーカイブでやってるときに行ければよかったということなのかもしれませんが……。未見作が少なからずあるような状態では、全体の評価はまだ下せないというのが正直なところです。とはいえ、監督作はもとより、脚本作もきちんと見なければと思わせる本でした。ボロニーニとかヴァンチーニとか。

山本 オルミの初期作に関与していたのは初めて知りました。

髙橋 あと、『奇跡の丘』に若きアガンベンが出演していることとかね。知ってるひとは知ってることらしいですが。どうしてもトリヴィアルな箇所ばかり覚えてしまっている……。

山本 パゾリーニだけでなく、ブニュエルや内田吐夢についてもいえるかも知れませんが、知名度の高さにもかかわらず書物もごくわずかで、十分に論じられているとは言いがたい作り手に自らが取り組むにあたって、可能なかぎり決定的な一冊にしようという気迫を感じます。その意識があるからこそ、場面分析の記述なども逐一詳細になっているのではないかと。あと、パゾリーニに関しては彼の死に関してなど、センセーショナルな側面ばかりが取り上げられることに対する憤りもあったようで、随所でその旨を語っています。

髙橋 長年に渡って資料をあつめ、詩集翻訳を経て満を辞しての刊行ですから、こちらも時間をかけてしっかり読み込みたいところですね。ただ、2023年も四方田さんの刊行は途絶えないという、これまた信じられない状況で、映画本も新著がつい先日刊行されたようです。『志願兵の肖像──映画にみる皇民化運動期の朝鮮と戦後日本』(編集グループSURE)という講義形式の一冊。むろんまだ読めていないのですが……。

『黄昏映画館 わが日本映画誌』(国書刊行会)

山本 待望の刊行といえば、『黄昏映画館』も外せない。担当はまたしても樽本周馬さんで、曰く、これまで書いていた原稿が「どうして本にならないのかと思っていたんですが、たまたまなっていないだけ」とのことで日本映画評論をまとめたという、上野昻志さん3冊目の映画本です。並びは監督別生年順になっていて、984頁もある大著ですが、それでもまだ過去の日本映画評が漏れなく網羅されているわけではないというおそろしさ。たとえば、上野さんは蓮實さんとともに編集者としての山根貞男さんに誘われて雑誌『シネマ69』で映画評を書き始めたわけですが、そのなかの原稿にも未収録のものがありますね。個人的に印象深かったものでは、吉田喜重特集号で論考の副題も「『エロス+虐殺』事件は映画への本質的な問いとなるか」とあるのに、書き出しが「藤純子がきれいだった、というようなことばだけが、ぽつんと出てきて、あとがとぎれてしまう」と『緋牡丹博徒 お竜参上』(1970)についての記述で始まり、そのあとも延々と映画について書くという行為そのものと苦闘し続けるような文章が続いて、最後の最後で少しだけ肝心の『エロス+虐殺』(1970)に触れるものとか。

髙橋 あれはすごかった。でも、どこに分類すればいいのかという問題はあるかもしれませんね。「吉田喜重」に含めるのはちょっと違うし。『シネマ』でいうと、これは『シネマ70』ですが「ペンと箸を握る同じ手」も忘れがたいです。これまた書くことの苦悶と向き合ったもので、これまた具体的な映画作品に触れる部分はごくわずか。『シネマ』自体が、後追いで手に入れて読んでみるととにかく刺激的かつ驚異的な雑誌ですよね。これにかぎらず、どういう映画雑誌がどういう時代にどういうことをし(ようとし)ていたかという見取り図は、誰かの手で、いずれきちんと書かれるべきことだと思います。上野さんの文章は、蓮實さんの文章なんかもそうですけど、映画という時間の経験を言葉に落とし込んで出力するという、そもそも不可能な行為をいかに試みるか、の苦悶が渦巻いているような文章ですよね。

山本 上野さんの場合はとくに、その過程までひっくるめて言語化して見せる、というか、過程の記述が「おもしろさ」という漠然とした概念の一端を浮かび上がらせることができるんじゃないかと実験している感じがします。悩み続けて惑う言葉そのものこそが、映画について語りうるのではないかという。体験的記述も多くて、うろ覚えですが伊藤大輔のところなんて、「最近暑い」みたいな話から始まるのはさすがに驚きましたが。

髙橋 これは『キネマ旬報』掲載の山根貞男さんとの刊行記念対談でも言及されていたことですけど、そういう逡巡で満ちた評論のなかに、要請されたDVDBOX用の解説原稿とかが混じっていて、これがまたすごくいいんですよね。あるいは「鈴木清順」の項に収録されているのに、作品評でも作家論でも解説原稿でもない「一人の批評家の死、そして理不尽ということ」とか。鈴木清順から、ある批評家の死を聞かされることから始まる文章なんですが、これが個人的にはこの大冊のなかでも最も心打たれるものでした。

映画本高額考

髙橋 『パゾリーニ』『黄昏映画館』の2冊は2022年に刊行された本の中でもとりわけ頁数の多い大冊だと思います。しばしば「分厚い映画本が増え、値段も高騰している」ということが言われていますが、以前から「本当にそうなのかな」とか「もし高価なのだとして、どのていどなのだろうか」と思っていて。

山本 たしかに頁数に応じて1万円近くなるような映画本はありますが、逆に頁数がさほど多くないけれど、それなりの値段の本もありますよね。

髙橋 そうなんです。なので、気になって頁単価を調べてみました。今回は別に細かく検証したいわけではなく、ある程度おおまかに計算できれば十分なので、映画本大賞で20位までに選出された本に限定して調べてみました。

山本 平均値は、価格が4150.1円、頁数は460.4、頁あたりの値段は9.39円ですね。たとえば『黄昏映画館』は7,700円で984頁ですが、頁単価は7.82円で平均値より安い。『パゾリーニ』は頁単価12.13円と平均値よりやや高めですが、同じく四方田さんの『さらば、ベイルート』も頁単価は12.46円とほぼ同じくらいなのは面白いですね。値段だけで比較すると『パゾリーニ』13,200円と『さらば、ベイルート』2,992円で大きく差があり、頁数も800頁くらい違うわけですが(笑)。

髙橋 『オーソンとランチを一緒に』が15.04円、『幸福の追求』が10.32円なので、翻訳ものは平均値よりは高い頁単価になる傾向があるのかも。さすがに文庫は単行本と比べて格段に安いですが、500頁越えの本でも『宝ヶ池の沈まぬ亀』の2冊は頁単価5.92円と5.12円でかなり安め。『映画夢情』も676頁で5,280円ですが、頁単価に直すと7.81円と平均値を下回っている。

山本 ちなみに『ジョン・フォード論』は頁単価が7.75円、『ショットとは何か』は7.86円ですね。こちらも平均値より安い。一方で価格自体は安いけれど、頁単価は意外と高いものもありましたね。

髙橋 たとえば『映画をめぐるディアローグ』はソフトカバ-四六判168頁で2420円。これだけみるとそこまで高価には感じないけれど、頁単価に直すと14.4円だったりして、『パゾニーニ』を上回る。調べてみて分かったのは、高額な大冊も頁単価で考えれば必ずしも高くなく、むしろ安く沢山読めてお得という捉え方もできる、ということですね……ぼくがそう思いたいだけかも知れませんが。一度にまとまった額が出て行くのが厳しい、という感覚はわからないではないですけどね。

山本 そんな「安くておいしい食べ放題、ラッキー」みたいな感覚で映画本を読む人がはたしてどれくらいいるのか(笑)。でも、たしかに分厚さに反しておもいのほか頁単価が安いものもそれなりにあるのは意外でした。頁数に比例してそれくらいの値段になっているのかなと思っていたのですが。

髙橋 結局は、造本とか内容面の満足度で感じ方は変わってくるところもありますよね。個人的には高額本などよりも、むしろ満足できなかった軽めの本で2000円のときのほうが、懐事情に想いを馳せてしまうことが多いかも。ただ、読後感を加味してしまったら、これはもう別の話か。

山本 まあでも、この平均値もまた、あくまで映画本のなかで算出してみたにすぎないわけで、そもそも映画本全般が高いといわれればそれまでではありますね。

4. そのほかの映画本

山本 最後に、そのほかに印象的だった映画本もできるだけ挙げておきましょう。2022年はワイズ出版映画文庫が充実していましたよね。『大俳優 丹波哲郎』『惹句術 映画のこころ』も良かったですが、特筆すべきは『成瀬巳喜男演出術 役者が語る演技の現場』かなと。これは1997年に刊行された本の文庫化ですが、大幅な追加収録がある。そして、その内容がいい。たとえば、2005年に城西大学で開催された成瀬生誕百年記念シンポジウムでの恩地日出夫監督の発言が面白くて。ぱっと唐突に、ほかの登壇者と違う意見を言ったりするんです。成瀬映画の技法についての話題で、恩地監督も目線演出の話をしたりしているんですが、最後には「技法がなかったんじゃないかなと思いますけどね」「いや、ほんとに。うん。それが成瀬さんのよさだと思うんですね」なんて言いだすんで、こちらもついはっとさせられるというか。

髙橋 一方、単行本では掲載されていた高峰秀子関連のインタビュー、文章、座談会のすべてが、高峰サイドから再掲許可が下りなかったために未掲載となっています。あとがき(「成瀬映画をめぐって 解説に代えて」)にも「高峰秀子さんがご生前中はそのようなトラブルは一切なかった」とわざわざ書き記されていて、これを読む限りでは事情説明も十分にされなかったようで、ずいぶんひどい話だと思いますが……。そのぶん追加に力が入っているので、元版を持っていても必携ではある。

山本 新たに追加された内容を掲載順にいくつか書き出してみますが、「無題<カジノ ド・カマタ>」「話題の監督 一問一答録 何を訊いて?何を答えたか?」「『メキシコの嵐』のエイゼンシュテインに就いて」「技巧のことなど」「ノートから」「シナリオ 龍宮」「<往復書簡>成瀬巳喜男さま 田中絹代」……と、ここまででまだほんの一部。以降も挙げればきりないくらい同時代文献が加わり、ほかにも岡本喜八インタビューなんかも追加されている。すさまじい増量ですよね。文庫化への意気込みが感じられます。それにしても最近、コンスタントに刊行され続けている高峰本の謎が気になって仕方がないのですよね。端から読むのは骨が折れそうですが。

髙橋 ぼくは、いまのところ触れていないなかでは『ポルトガル、西の果てまで』(共和国)がひときわ印象に残っています。夫・福間健二監督の映画プロデューサーも務めるエッセイスト・福間恵子さんのポルトガル旅行記で、料理の豊かな記述がとにかく素晴らしいのですが、随所でいろいろなポルトガル映画にも言及がある。カフェの若い兄ちゃんが急に「もっともポルトガル人らしい監督はモンテイロ、オリヴェイラでなくね」とか話しかけてきたりするのが面白いんですよね。著者がオリヴェイラの『世界の始まりへの旅』(1997)とかペドロ・コスタ『ヴァンダの部屋』(2000)のロケ地を探して回る章もあって、実際その地に立つことで、かつて見た作品の受け取り方にも変化があったりする。ぼく自身、数年前に函館に行ったとき、ふと思いついて『きみの鳥はうたえる』(2018)の撮影場所を訪れてみたことがあって、それまでは全く関心がなかったんですが、ロケ地を見てみる重要さって間違いなくあるなと。周辺の映っていない景色とか、普段はどんな場所なのかとか、映画を見ているだけじゃ分からないことは多い。必ずしも表層=画面だけを見ていればいいというわけじゃないなと。

山本 そもそもポルトガル映画本って本当に少ないから、貴重ですよね。『e/m BOOKS Vol.12 マノエル・デ・オリヴェイラと現代ポルトガル映画』(エスクァイア マガジンジャパン)くらいなんじゃないでしょうか。この本も、私が見た書店では、たしか紀行棚の分類だった覚えがありますが、映画本としてもっと知られて欲しいところです。

髙橋 海外滞在記述つながりでいうと『インディペンデントの栄光 ユーロスペースから世界へ』(筑摩書房)もよかった。ユーロスペースのオーナー堀越謙三さんのインタビュー本ですが、ミニシアターブームに関しての記述を期待して読み始めると、身の上話の面白さにまず度肝を抜かれちゃうという。

山本 これまた聞き手の高崎俊夫さんが素晴らしいんですよね。ユーロスペース設立以前の来歴がここまで波瀾万丈なのは、予想外でした。

髙橋 大学卒業後、ドイツ語ができないのに片道切符で留学するとか、語学学校に通って2ヶ月で早々にお金が尽きて皿洗いして凌いだりとか、無料で入れる美術館で時間を潰しながら“餓死”がちらつく状況で水とパンだけで生活したとか、とにかく出来過ぎなくらいに濃い経験の連続なんですよね。

山本 そういえば『幻の小川紳介ノート 1990年トリノ映画祭訪問記と最後の小川プロダクション』(ブレーンセンター)も、小川紳介のトリノ映画祭参加中の日記パートがあって、海外滞在記の側面がある本でしたね。

髙橋 同じくトリノ映画祭に参加されていた蓮實重彦さんが当時を振り返って書いている「小川紳介の乾いた「殺気」について」も素晴らしかった。不遜を承知でいえば、フォード論やショット本より感動しました。

山本 同じく海外渡航でむりやり繋げてみると、佐藤千穂さんの『映画夢情』(書肆 子牛線)も忘れがたい一冊でした。676頁の大著で、「裏読み批評」の小川徹に私淑した書き手である佐藤さんが、1960年代から書いてきた映画評の集成です。佐藤さんは70年代に渡米・結婚して、以降はアメリカで執筆するんですが、「但し、私は英語がわからず字幕なしで映画をみているので、理解の程度は極度に低い」とか「メシより好きなヤクザ映画が観られなくなってから、もう三ヶ月になります」とか評論のなかで書いちゃってて、切実ながら可笑しいんですよね。

髙橋 でも、その細やかな自身についての記述が作品とも親密にむずびつく。

山本 表紙も『博徒列伝』(1968)が使われていますが、佐藤さんは鶴田浩二に熱狂し続けていて(「鶴田浩二がもう十七、八年、ずっと私の幻の恋人ではありますが」)、どんな作品であっても鶴田浩二を追い続ける。やはり今と昭和ではスターのありようも大きく変わってしまっているので、改めて、ひいきのスターを軸にした俳優論、作品批評って楽しいなと。

髙橋 ただ、これはぼく自身がそうだったんですが、この本を読むと「佐藤千穂って誰?」となる人もいると思うんです。いちおう著者の略歴は載っているんだけど、それだけではいまいちつかみきれない。梶間俊一、荒井晴彦両名が寄稿している巻末の跋文も、私的なエッセイに近いから、わかるようなわからないような感じ。でもそういう人は、『映画芸術』2022年1月30日発売号の小特集「佐藤千穂『映画夢情』を読む」に伊藤彰彦さんが著者周辺や「裏目読み批評」に細かく触れた書評、神山征二郎監督のエッセイが掲載されていて、これ読めばバッチリなので、併せて読んでみて欲しいですね。これも巻末に載っていればな、というくらい良いので。

山本 書評で思い出しましたが、2022年も『週刊読書人』『図書新聞』の充実ぶりはやはりすごかったですよね。書評はもとより、長めの新刊映画本対談が載るのがうれしい。『黄昏映画館』も『パゾリーニ』も、二面は割いて贅沢に取り上げてますから。最近は、『映画をめぐるディアローグ ゴダール/オフュルス全対談』のように映画本も出版しているし。

髙橋 数年前に出たゴダール×デュラス対談本もよかった。『週刊読書人』は、日本で唯一きちんとジャン=マリー・ストローブ追悼を載せていました。ゴダール追悼で、多くの記事が出て、追悼特集が組まれたり、ここぞとムックが出たりしたのとは、対照的ですよね。ゴダールは売れる、ストローブは売れない、という単純な判断なのかも知れませんが、正直なところ脱力していたので。あと、ジャン・ドゥーシェのインタビューが連載されていますが、いつまで続くのか(笑)。これもはやく本のかたちで通して読みたいです。

山本 あと、これはまともに追えてすらいないから限定的な言及しかできないんですが、劇場パンフレットにも良いものがありましたよね。たとえば、菊川にできたばかりの映画館Stranger(ストレンジャー)の常軌を逸したドン・シーゲル特集パンフレットがとにかく豪華。蓮實重彦さん、遠山純生さん、早川由真さんの書き下ろし論考が載っているという。オンラインストアでも買えるようなので、劇場に足を運べなくとも入手が容易なのがまた素晴らしい。

髙橋 スティーブン・スピルバーグ監督作『ウエスト・サイド・ストーリー』の公開時、パンフ代わりに本国で出ているメイキング本の邦訳版がしれっと売られていたのも驚きましたよね。良い本でしたが、こんなのもありなのか、と。パンフは、かなり昔に買う習慣が途絶えてしまって以来、特定の原稿が目当てのときだけ手に取る感じになってしまっていますが、できれば多くに目を通して良いものを把握しておきたいんですけど、なかなかできない。

山本 学会誌もネットで読めるから、論文などもきちんと読んでおかないといけないんですけどね。どうしても、気になるものだけピックアップして満足してしまう。『映像学』には毎号書評も載っているのだし。なかなか思い通りにはいかないものです。

5. しゃべり終わって

髙橋 急ぎ足で思い出せるかぎり触れてみたわけですが、こうして顧みると想像以上にたくさんの映画本が刊行されているという事実を痛感させられますね。読んだものすら、すべてに触れられないし。毎月5冊を選んでいるわけですが、刊行数はそれどころではない。

山本 網羅にはほど遠いどころか、大掴みにできているかすら怪しいですよね。『本の雑誌』の「新刊めったくたガイド」に映画本専門頁を設けてほしいくらい。これだけの量が毎年出ているのだから、年間ベスト企画としての「映画本大賞」はもちろん、やろうと思えば「オールタイムベスト映画本」とか「○○年代映画本ベスト10」とか、いくらでもできるんじゃないかと思えてきます。

髙橋 あったら絶対に読みたいですよね。映画自体がそもそもそうですけど、映画本も読んでいるうちに興味がどんどん繋がって、少しずつ観測圏が拡がっていくものじゃないですか。ぼく自身、映画本のなかで他の映画本に言及があったり、映画本についての書評とか、座談会とかを通じて、芋づる式に読み進めてきたし、いまだにその最中なので、どんな形であっても、映画本に関する文章が増えてくれれば嬉しいんですけどね。

山本 対談・座談会に限っても、かつてintoroというウェブマガジンに掲載されていた、真魚八重子×岡田秀則×佐野亨による「シネブック・ナウ特別篇 新春鼎談「2010年の映画本を振りかえる」、『本の雑誌』2016年9月号の特集「映画天国」での映画本編集者3名の鼎談、そしてそれを引き継いだかのようでもあった2021年webマガジン「VECTOR」に掲載された充実の特集「読み始めたら止まらない、映画本の世界へようこそ」での「編集者座談会 いま、映画本が熱い!?」……などがパッと思い浮かびます。どれもいち読者として楽しみながら大いに参考にしましたが、忘れ難いものばかりです。

髙橋 『キネマ旬報』では、坪内祐三さんと高崎俊夫さんによる一連の対談企画もありましたよね。何度読み返したことか。知らない書名とか雑誌が出てくると「まずい!」となって、急いで買ったり借りたりして(笑)。今回わざわざ、誰に頼まれるでもなく「去年の映画本を振り返ってみようよ」としゃべってみることにしたのも、やはり映画本対談記事へのあこがれというか、拙くとも、一回はやってみたいなという気持ちが大きいですよね。

山本 毎年これだけの本が出ているのだから、たのしい回顧の場はいくらあってもいい。今年も、たくさん楽しく読めたらいいですね。

〈終〉

※後日、60冊のリストを載せる予定です。

本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒