【学科】保育士試験に合格するまでにやったこと(2023年)

はじめに

令和5年4月末、子供の頃の夢を1つ叶えるべく保育士試験合格に向けて勉強を開始し、8月の神奈川県限定保育士試験ならびに10月の全国後期保育士試験を経て合格しました。今回は、一次試験(学科)に合格するまでの約6ヶ月間の勉強の体験記とともに、今後、保育士を目指される方の参考になればと思い、当時の勉強法などをこちらに記します。

なお、私は8月の神奈川県限定試験で心理学を落としてしまい、10月の全国後期試験で心理学のみ受験しました。そのため、心理学以外の科目は3ヶ月強、心理学のみ集中で3ヶ月という勉強期間です。

また、こちらで紹介するのは、一次試験(学科)の合格までについてです。実技試験に関しては別記事にて記します。

【この記事で紹介する主な内容】

・カリスマ的な人気を誇る「桜子先生」の指導について

・最後の砦とも称される「ふくしかくネット」のリベンジセットについて

・実際に私が行った勉強法について

私は、桜子先生のオンライン講義ならびにその教材とふくしかくネットの教材の両方を使って合格できました。それぞれの良い点、お勧めする点、どんな方が向いているかについて、実体験を元に解説していきます。この2つの教材について、気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また勉強を開始した当時、知りたかったことなども併せて記していますので、そちらも参考になさって頂ければと思います。

①まずは勉強時間を確保すること

保育士試験は全9科目にて構成され丸2日間に渡る長丁場の試験となります。満遍なく幅広い知識を要求されるため、日頃からの勉強が非常に大事になります。しかしながら育児や仕事など、様々な日常生活の中で纏った時間を確保するのは非常に困難です。

そのため「いかに隙間時間に情報のインプットとアウトプットを効率的に繰り返していくか」ということが大事になります。

私で言えば、日常の家事やジムでのトレーニング、ジョギング中にはイヤホンを使いYouTubeで投稿されている保育所保育指針を聞き流ししたり、仕事に向かう際の電車内で問題を解いたり、カフェで一休みする際には、1問でも多く問題を解くようにしていました。(後述しますが、全てiPad1台で勉強しました。)

ほぼ全ての国家試験にあてはまる勉強法になりますが、インプットとアウトプットは、非常に大事です。個人的には、このうちインプット2割/アウトプット8割だと思っています。人間の脳は、覚えたことを繰り返しアウトプットすることにより記憶の定着が促進される構造になっています。

ただし闇雲にアウトプットをしても意味がありません。インプットとアウトプットをバランスよく繰り返し行うことが大事です。(合格率3%と言われる司法書士試験でもインプット・アウトプットを基本として試験勉強を行います。)

センター試験(共通一次)や大学の受験勉強、他の国家試験を受験された経験のある方は馴染み深いところですね。

②勉強のリズムを作ること

日常生活を送る上で、人間は一定のリズムを繰り返しています。例えば朝起きたら顔を洗ってご飯を食べて・・・などです。そのリズムの中に自然に勉強する時間を組み込むことが大切です。また効率良く勉強をするためには、勉強をするタイミング、いわば時間帯を工夫することも大事です。

一例を挙げると、暗記に関しては、夜に覚えたことを翌朝起きて午前中のうちに復習するという方法は、記憶の定着が促進されやすいと言われています。人間は、記憶した事柄に関して、睡眠中に脳の中で情報が整理され、定着していきます。しかしながら定着できる記憶は、わずか2割ほどと言われています。そのため、夜に暗記して、翌日の午前のうちに復習をするということを繰り返すことにより、この情報は自分にとって非常に大事なものだと脳にインプットさせることができます。

これを踏まえると

午前:暗記を中心とした問題集の復習

午後:新しい単元を予習・復習

夜間:暗記を中心とした問題集の予習

というようなスケジュールができると思います。

ただし実際は、慣れてくると様々なスケジュールをパッケージ化して勉強をしていく方法になるかと思います。

私の場合は、9科目ありましたので9日間+1日を1パッケージとし、1日毎に教科を変えて勉強していました。順番は本試験と同じです。それぞれバランスよく勉強をすることで、苦手科目を作らないようにしました。1パッケージ最終日の10日目は、9科目分全ての問題をテスト形式で解きました。

なお、暗記だけでは乗り切れないこともあります。なぜ、その答えになるのかという「答えの経路」を考えながら、勉強していくことが非常に大事です。経路をうやむやにしてしまうと、類似問題が出た際に、答えを導き出せないことがあります。

③一発合格に関して(科目別合格という落とし穴)

この試験は、科目別合格制度となっています。

合格科目は3年間有効というものです。国家試験の中では、この科目別合格制度を取り入れているものがいくつかありまして、有名なところでは「税理士試験」が挙げられます。

しかしながら、令和6年(2024年)からの試験では、この科目別合格がある意味で落とし穴になってくるかもしれません。実際に、これまでも科目別合格と言いつつも、各科目それぞれ横断的に知識を問われる試験問題になっていましたが、今後は、より顕著に現れてくるのではないかと考えています。(令和5年全国後期の試験で、その片鱗が垣間見れました。)

不合格の特定科目だけ集中して勉強すれば良いとか、9科目を分割して数回で合格するようにするとか、そういうテクニックは、恐らく難しくなると思います。

そのため持論ではありますが、勉強をする際は「全科目一発合格」を狙うことを意識し、苦手科目を作らず、満遍なく勉強を行うことが大事になってくると思います。また6割取れればいいという考えではなく、満点を取るための勉強を目指していくことが大事だと思います。これは、どうにも対策のしようがない問題が出る場合がありますので、6割程度の完成度ですと非常に危険です。

正直、一発合格は、運も必要な試験だと思っています。ネットでは一発合格の体験談など多くありますが、その方々は、試験勉強に慣れており、かつ効率よく勉強できるテクニックを持っている方だと思います。

④おすすめする教材と問題集

インプットとアウトプットをする上で欠かせないものが、教材になります。

教材のうち、特に重要なものとして、問題に対する「解説」があげられます。問題に関しては、それこそネットで過去問が沢山掲載されているサイトがありますが、本当に大事なのは「解説」です。

保育士試験に限らず、国家試験では法改正により、解説内容が変わってくる問題が多くあります。更に問題自体が、成り立たなくなるものもあります。そのため改正前の古い解説で覚えてしまうと、最悪、間違ったことを覚えてしまう恐れがあります。また出所不明な解説を鵜呑みにすることも非常に危険です。

そのため、教材の中で最重要とも言えるのが「解説」になります。

市販の教科書と問題集に関しても注意が必要です。製本の関係上、制作された時期によっては法改正が間に合わなかったり、試験の傾向を反映できていなかったり、ページ数の問題で解説しきれていなかったりするものもあります。また市販の問題集に至っては、収録数の都合上、過去2年分(前期・後期で4回分)しか掲載されていないものや神奈川県限定保育士試験の内容が省かれているものがあります。

私は、より多くの時間を、アウトプットに比重を置きたかったので、勉強開始早々に教材見直しを行いました。

そこで、私がおすすめする教材として以下を挙げさせて頂きます。その理由と使い方についても解説します。

①市販の教科書と問題集

私がお勧めする教材は、保育士試験対策では、非常に評判が高くカリスマ講師とも称される桜子先生の教材です。本書をおすすめする理由として、著者は本書とは別にオンライン講座を主催しています。このオンライン講座が非常に有益なものとなりますので保育士試験を受験される方は受講されるのがおすすめです。(なんと無償)

オンライン講座の主催者である著者の教材があれば、より勉強がスムーズに進むかと思います。

問題集に関しても、桜子先生シリーズで良いと思います。ただし私自身は市販の問題集は使いませんでした。代わりに後述するオンライン販売をしている問題集を使用しました。

②オンラインで販売されているダウンロード問題集(一番大事)

私が実際に利用した問題集に関して、2つ挙げさせて頂きます。

①桜子先生 有償教材

先ほど紹介した市販の教科書・問題集と同じ著者である桜子先生が、オンライン上で販売しているオリジナル有償教材です。ポイントとしては、オンラインという性質上、最新の法改正に対応しつつ訂正があった際はすぐにアップデートされること、試験の傾向が反映されやすいこと、さらに有償教材購入者限定のオンライン講座に参加できること、有償教材以外にも有益な情報(小テスト、模擬試験、試験直前対策など)を提供頂けることなどが挙げられます。正直、他の国家試験にも対応してほしいくらい至れり尽くせりの内容です。

②ふくしかくリベンジセット

カリスマ的な人気を誇る桜子先生と、人気を二分するとも言われる保育士試験対策の最後の砦である「ふくしかくネット」の「リベンジセット」です。

こちらは「今後の試験の出題傾向と出題予想解説」「要点を纏めた教科書的な教材」「問題集」がセットになったパッケージと、一問一答の答練問題集という2つのパッケージが、それぞれの全科目バラ売りで販売されています。

この教材の目的としては、保育士試験に落ちてしまった人に向けて、再受験科目のリベンジ合格を目的として制作されていますが、だからこそ初学者に対しても、効率良く学べる教材となっております。

私自身、この2つのパッケージを全科目分購入して勉強しました。

④実際の勉強法

私は、勉強をはじめた当初(4月下旬)、市販の教科書と問題集を購入して、勉強していましたが、8月の神奈川県限定保育士試験まで3ヶ月強という短い時間の中で、より多くの合格科目を得るためには、効率的に要点を纏めた形で勉強をしなければならないと感じ、早々に教材の見直しを行いました。前述していますが、市販の問題集ですと、掲載数の関係上、アウトプットが満足にできないと判断したことも一因です。

その結果、保育士試験対策について、特に評判が良い「桜子先生」と「ふくしかくネット」の2つに注目しましたが、桜子先生の有償教材については、全ての科目を販売していなかったことから、まずは「ふくしかくネット」の有償教材(全科目全セット)で勉強を始めました。

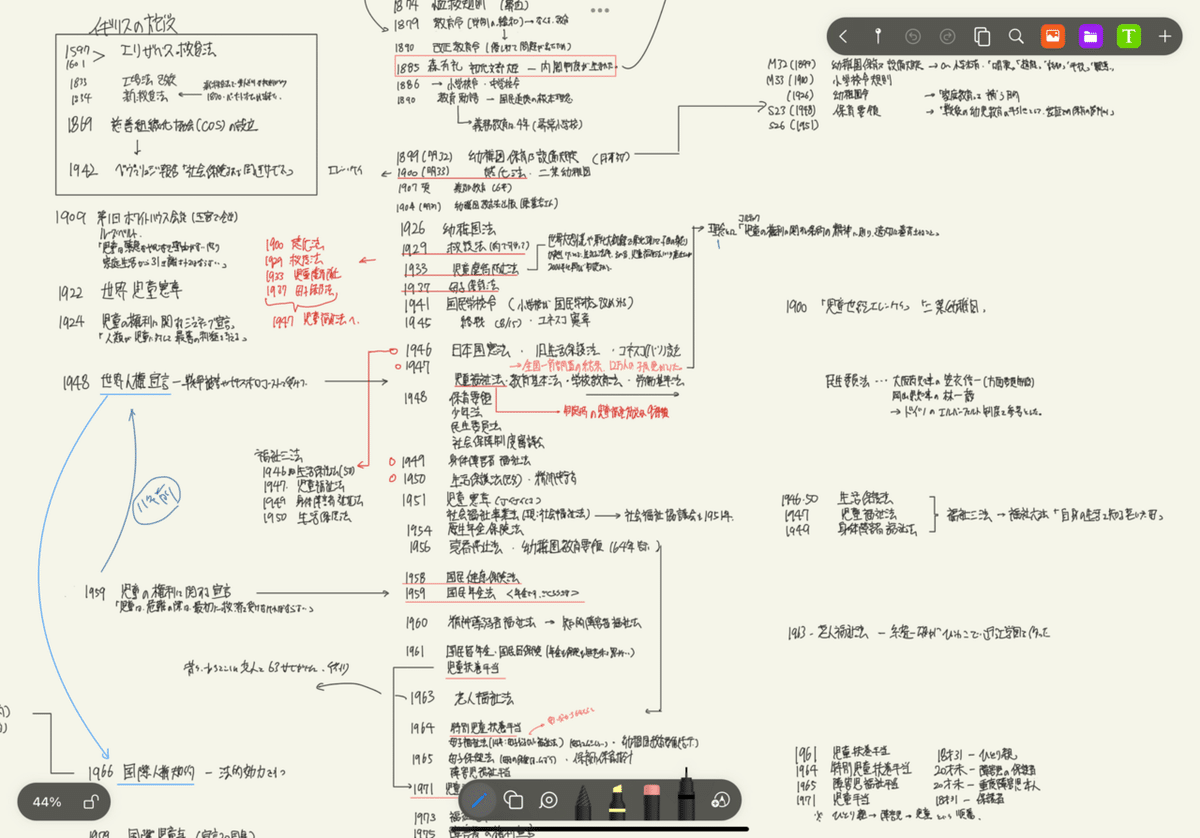

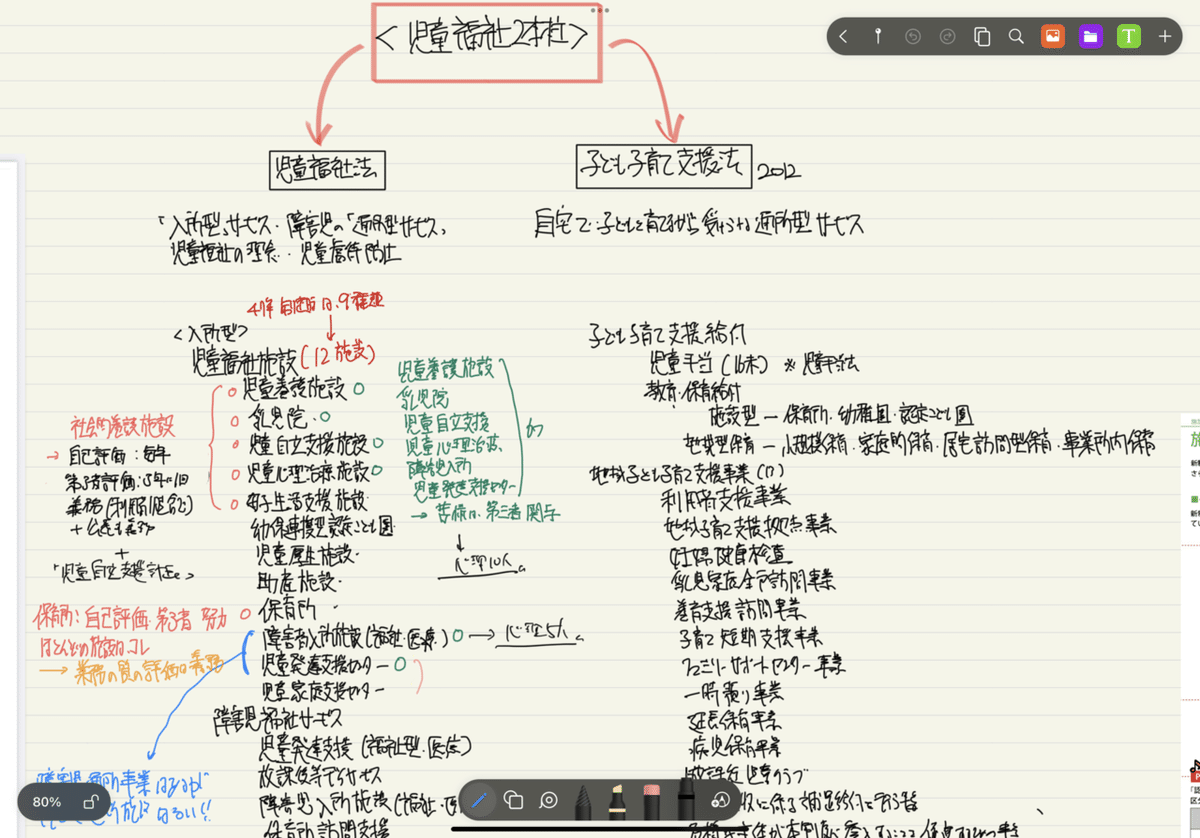

ふくしかくネットの問題集・一問一答は、全科目全て5周以上解きました。解説を覚えるのではなく、解説に至るまでの考え方の経路を大切にしました。例えば歴史や法規に関しては、どのような理由で制定されたのか、その時代背景やトレンドをネットで調べつつ、現代に至るまでのストーリーを覚えました。解説にかかる周辺知識を強固にすることで、関連する類似問題が出ても答えられるようにしました。その上で、桜子先生の無償教材であるWEBテストや一問一答問題、小テスト、模擬試験などをやっていきました。

これらの教材の利点は全てダウンロード販売であることです。私は、全ての勉強をiPad1台で行いたい理由がありました。なぜならば、寝る前にベットで復習、カフェで一休みしているときに復習、ジムでトレッドミルを使って走っているときに復習、人と待ち合わせしているときに復習など、いつでもどこでも勉強できる環境を作りたかったからです。そのため、紙ベースの教材では、あまりに不便でした。

紙ベースじゃなきゃ勉強できないと考えている人も多くいると思いますが、テクノロジーは進んでいます。iPad勉強と言われるもので、私も半信半疑のまま始めましたが、もうここから戻れないなと思うほど快適でした。

勉強時間を確保することは、最初は難しいと思われがちですが、案外、隙間時間を詰めることで確保できます。ただし注意が必要なのは、睡眠時間を削るのは直前期が良いです。睡眠時間は記憶の定着をはかるために必要な行為です。休むのも寝るのも勉強と同じくらい大切です。

ふくしかくネットの教材は、まず教科書的な立ち位置である要点まとめ集と問題集の2段構えで作られており、それぞれにインプットとアウトプットを意識して作られています(司法書士試験の教材と似たようなもの)

そのため、早期の段階から、どのような点に注意しておけば良いか、勉強の進め方など、わかりやすかったです。この段階で市販の教科書は使わなくなりました。(ただし直前期に参考資料として参照する機会はありました)

1人で黙々と勉強をしたい方、要点を効率よく勉強していきたい方、試験勉強に慣れている方には、お勧めです。また、ふくしかくネットの教材は次年度も更新可能です。つまり一度購入すれば、合格するまで何度でも最新版をダウンロードできます。万が一の場合も安心です。なお、質問はメールしますとすぐに返信頂けます。更新が遅いですが、公式ブログの試験傾向も一読の価値があります。

次に桜子先生の教材についてです。桜子先生は、オンライン上で保育士試験における解説動画配信や無償教材の提供、一問一答を公開されています。非常に広い範囲で有益な情報を提供頂いていますが、なんと無償です。無償でいいのかな・・・という程、非常に濃い内容です。また本試験直前期になると、試験のポイントとなる資料を惜しげもなく沢山提供してくれます。まさに受験生と共に並走してくれる講師とも言えます。私自身、これまでいくつもの国家試験を乗り切ってきましたが、ここまで受験生に並走してくれる講師は見たことありません。

私は、このオンライン講座のほかに、有償教材である「心理学」のセットを購入しました。10年分の問題を分析して制作された問題集は、アウトプットに比重を置いている私にとって、非常に価値のあるものでした。

1人でコツコツ勉強するのに不安がある。スケジュールを立てるのが不安。国家資格含めて勉強すること自体に不安があるという方にはおすすめです。オンライン講座ですが、対面講座ではありませんし講義内容はアーカイブされていますので好きなタイミングで受講できます。

なお、オンライン講座の受講者は、一次試験合格後に「実技試験に向けたオンライン講座」を受講できる権利があります。こちらも非常に有益です。実技試験まで見据えている方は、迷うことなく受講されることをお勧めします。(別記事にてご紹介します)

桜子先生のオンライン講座の募集は、毎回本試験終了後から一定期間行われますが、私のように勉強開始時期によっては、それを逃してしまうこともあるかと思います。しかし、それでも大丈夫です。殆どの講義内容は、全てアーカイブされており、過去から最新の講義内容を視聴できます。(一部コンテンツ除く)

※有償教材における限定オンライン講義は、販売期間中はいつでも受講可能です。

特に桜子先生が、自身のオンラインサイトで公開しています一問一答ですが、インプットとアウトプットが体現化されていますので、例えば通勤時間中や就寝前の10分だけでも、こちらを進めていくとかなり力がつきます。私自身は、本試験前日まで寝る前と寝起きに必ずやっていました。

オンライン講座は、それぞれの試験年度にちなんだ「桜組」という名称がついています。受験生同士のコミュニティも存在しており、オンライン上で仲間と勉強の苦労や成果などを分かち合うこともできます。

更に「桜組」の卒業生(合格者)が在籍する「満開部」というものもあり、そこでは、受験生と合格者が交流できるコミュニティも存在します。不安を聞いてもらったり、勉強法について相談したりすることができることも、利点の一つとも言えます。

※私自身、第10期満開部です。

「ふくしかくネット」「桜子先生」どちらも当たり前ですが、方向性が全く異なります。しかしながら、どちらを選ぶにせよ、合格するための一番近い手段であると言えます。今でも、もう一度試験を受け直すことになったとしても、この2つの教材は必須であると感じますし、他の選択肢は選ばないと思います。そのくらい素晴らしいものです。

繰り返しますが、勉強したとしても、答えを暗記するに留まっていては、本試験合格は難しいです。暗記ではなく、答えを導き出すまでの経路を知ることが大事です。そのために、日頃よりネット検索を駆使して根拠を調べることが大事です。どうしてその答えになったのか、関連する法令はどのような経緯があって作られたか、時代背景や、保育に関する当時のトレンドなどを追っていく必要があります。様々な視点から解説を読み解く癖を作ります。

⑤勉強道具(iPadおすすめ)

iPadで勉強することは、非常にお勧めできます。理由として「桜子先生」または「ふくしかくネット」の教材、どちらを使うにせよ、オンラインで販売している関係上、紙ベースで勉強するとなると、印刷量が膨大になります。更に勉強していくうちに、様々なキーワードを自身で調べていく必要がありますが、それらを全て印刷していきますと、軽く段ボール1個分相当の量になります。

いつでもどこでも勉強できる体制を作るためには、それらを常に持ち歩くことが大事になりますが、実際には困難・・・無理です。そのため、お勧めなのがiPadとApple pencilになります。

iPadの画面保護シートをペーパーライクフィルムといって紙で書いているような感覚になるシートを貼り付けます。次にApple Pencilのペン先を金属製のペンシルに変えるます。そうしますと、ほぼ紙で書いているような感覚を得られます。

そしてiPadは、10インチ以上がお勧めです。例えば下記のように2画面で画面構成し左側に問題、右側に答えを書くこともできますし、重要な項目をマーカーすることもできます。またiPadだけで勉強できますので、いつでもどこでも隙間時間に気軽に勉強することが可能です。

繰り返しますが、保育士試験では、教材や問題集、資料に書かれていることについて、その根拠を調べる機会が相当多いです。答えを暗記するのではなく、なぜその答えになるのかという「答えの経路」を辿っていくことが非常に大事になります。その調べる方法としてもiPadは非常に有益なツールとなります。

現在、中学校や高校などでもiPadを使った授業が非常に増えております。これまで紙で勉強してきた世代にとっては、革命的な勉強方法に感じられると思います。

私自身、大学受験のときにiPadがあったら良かったなと思うくらい勉強法に革命がおきました。今の子供達が羨ましい・・・。

なお、私が使っているiPadやツールは以下になります。iPad proではなく、iPad airでも良いと思います。apple pencil 第2世代が使えるものがお勧めです。私自身は、仕事でも使うためproにしています。ソフトウェアは別の機会にご紹介しますが、王道はgoodnotes6です。

⑥そのほか、参考ツール

トレーニングやランニング中に、イヤホンを使って聞き流ししていたYouTubeチャンネルをご紹介します。特にほいくんの保育士チャンネルは、リズムよく聞き流しできるので非常に良かったです。けんいちろう先生の解説は2倍速で見ていました。

⑦総まとめ

保育士試験の問題自体は、そこまで難しいものではありません。正直、勉強さえしていれば答えられるものが多いです。しかしながら、その範囲の広さに加え、どうにも対策のしようがない問題、更に受験生の心理を突いてくるような問題などが出題されるため、そこに囚われて落としてしまう方が多いと思います。

保育の歴史や法律、当時のトレンド、心理学や体の構造、子どもがかかりやすい病気、各食材の栄養素、遊び、音楽など・・・本当に幅広いです。

学校で2〜3年かけて学び保育士になることと、同等の能力を持っていることを、たった1回の試験で判断するわけですから、相応の試験だと考えてください。

繰り返しますが、とにかくインプットとアウトプットが大事です。そしてそれらを確実に、地道にやっていくことで知識を積み重ねていくことが大事です。また暗記に頼るのではなく、答えの経路を知ることです。

最後は諦めないこと。どうしても、この試験は得意不得意が出てしまいがちの試験ですので断念される方も多いです。もし落ちてしまっても、諦めずに挑戦することが大事だと思います。

もし何か質問等がありましたらX(Twitter)から聞いて頂ければお答えできますので気軽にご相談ください。

この記事が皆さんの保育士試験対策の一助になれれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?