*meng- [मंगलवार/mangonel/Machurian?]

地名が由来の食べ物の名前でインド英語と言えば、中国系インド人のシェフが創作したと言われるManchurian。中華料理ではなく、中華"風"インド料理。"Manchu"は満州だが、なぜその地名を取ったかは分からない(戦後、日本以外で中国を満州と呼ぶことは少ない)。高級料理を「満漢全席」と言い、また、中華料理の四川・広東・北京・上海にさらに加えてということで、別の有力地方名を取って来た、ということなのかと推察する。

民族名としての「満洲」の由来は仏教の文殊菩薩を指すサンスクリット मञ्जुश्री (mañjuśrī) とも言われる。語根 मञ्ज् (mañj) は "to cleanse or be bright" の意味だが、現代ヒンディー語の माँजना (māñjnā) "to rub, scour, cleanse" と関係があるのだろうか。気になるが直接の関係を示す資料がまだ見当たらない。माँजना (māñjnā) はお皿を洗って布で拭ってピカピカにするイメージ。

一方、मञ्ज् /मञ्जुल (mañj/mañjula) は、"clean, beautiful, charming" という意味から मङ्गल (maṅgala) "lucky charm, amulet" という語と関連があるとされていて、古くは戦争の神で火星と関係があるとされ、मंगलवार (maṅgalvār) "火曜日" の語源になっている。軍神マールス(Mars)の日 "Martis" や テュール(Tiw)の日 "Tuesday" との関連を感じる。ちなみに仏教の「文殊」は慈善救済や智恵を司るようで、神話的関連はなさそうだ。

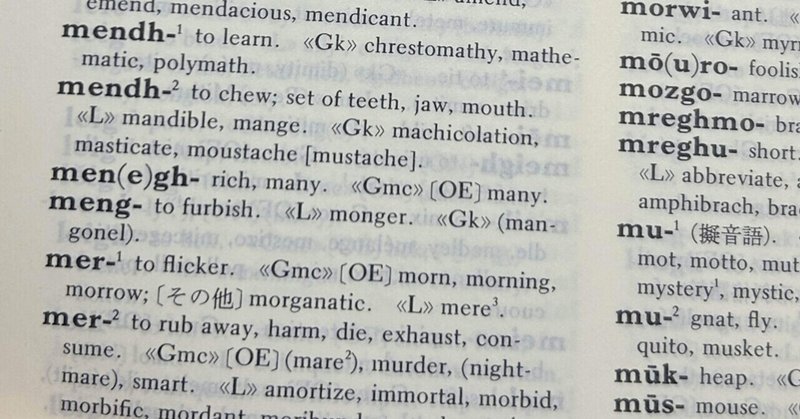

मञ्जुल (mañjula) につながる英単語は何か探ったところ、mangle (絞り機) や mangonel (投石器・カタパルト) という単語が出てきた。ギリシャ語の μάγγανον から来ているようだが、"charm" (魅惑や魔法) を相手にかけるときに "投げる" ことが "投石" とつながっているという説もあるらしい。印欧語根の原義 *meng- は "furbish" (ときに欺くために磨き上げてきれいにすること) の意味があるようで、なんとなく語根 मञ्ज् (mañj) の意味ともつながっているようだが...。

ほかにインドでよく食される中華風インド料理と言えば Chow mein。漢字で書けば "炒麺" でスパイシー焼きそばといったところ。先程のMachurian のスープ料理が Manchow soup。Manchowも "満州" のことだが、Chow mein の chow に引っ張られてなのか、Man-Chow Soup と分離表記されることもあるようだ。Chow Mein Noodle と Man Chow Soup、chowの出所は違うのに同類の語彙要素として整理されつつある気もする。もとの地名も意味も意識されなくなったときに異分析は起こり始めるのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?