兼島信助と本部朝勇

以前、『月刊空手道』2009年3月号で「渡山流 究武無限」と題して渡山流の兼島信助についての特集があった。そこに本部朝勇との出会いが書かれていた。

渡山流の二代、兼島信助は、明治30(1897)年12月29日、那覇市首里久場川に生まれた。

兼島が空手の門を叩いたのは、15歳のとき、本部御殿にて本部朝勇より空手の手ほどきをうけた。

同記事によると、兼島先生は本部朝勇に明治44年(1911)1月(15歳)から大正3年(1914)7月(18歳)まで、そして半年休止して再び大正4年(1915)1月(19歳)から大正7年(1918)3月(22歳)まで師事した。

*年齢は数え年。

上原清吉が本部朝勇に入門したのが大正5年(1916)7月からだから、兼島先生の師事期間の前半は知らなかった。また後半も稽古時間が別々だったので、一緒に会うことはなかった。お互いが知ったのは戦後である。『月刊空手道』に以下の記述がある。

――なぜ兼島先生は、技を表に出してもいけないと考えたのですか?

[眞玉橋朝明]:一つ目は、技が盗まれ、悪用されることを防ぐためです。二つ目は、兼島先生は、16歳の頃から、本部朝勇から手解きを受け、日頃から「肩をもめ」と言われるほど可愛がられていましたが、本部御殿では習う時間はバラバラ。他に誰が習っていたかは知らないという世界です。そうしたことも関係していたと思います。

本部朝勇の教え方は、昔ながらの一子相伝形式で、そのため教授する時間も弟子ごとにバラバラ、教授内容もその弟子に即したものを選んだので、弟子同士でも誰が何を習ったのかわからなかった。また、教えた内容をみだりに公開することも禁止されていた。

とはいえ、兼島先生は本部朝勇から何を習ったかは、『月刊空手道』に記載されている。それによると以下の通りである。

ナイハンチ、パッサイ、チントー、ソーチン、トイテ(投技)、変手(ヘンテ)。

トイテは取手のことである。変手は今日でいう分解組手のことである。型を変化させて実戦で使えるようにした技という意味である。

1990年代になって、上原先生が広く知られるようになると、「本部朝勇は実在しない」とか「取手なんか沖縄に存在しない」などと批判する人がいた。もしそうなら、兼島先生はどうやって実在しない本部朝勇から取手を習えたのであろうか。

同記事には、渡山流の取手の写真も紹介されている。

見たところ、本部御殿手のような技もあれば、本部朝基の本部拳法のような技もある。実は兼島先生は本部朝基にも師事していたという。

本部朝基

大正9年8月(24歳)~大正11年11月(26歳) [於:大阪]昭和7年3月(36歳)~昭和8年6月(37歳) [於:東京]ナイハンチ、ワンシュー、ジッテ、変手、当技

本部朝基がワンシューやジッテを教えていたというのは意外であった。ちなみに、もし本部朝基が大正9年(1920)に空手を本土で教えていたとしたら、船越先生より2年先に教えていたことになる。

ところで、これらの兼島先生の武歴はどの程度信用できるのであろうか。兼島先生は城間真繁にも師事して「糸洲の五十四歩」を習ったそうだが、その写真が『月刊空手道』に掲載されていた。

一般に糸洲の五十四歩では両拳を下段に構えた状態からはじまるが、文武館の仲本守館長によると、城間先生の五十四歩は「ジオンの構えのように胸前で左手で右拳を包むような構え」から始まるという。

上の写真はまさにそのやり方で始まっており、たしかに兼島先生は城間先生から五十四歩を習ったことが確認できる。したがって、兼島先生の武歴は信頼できることがわかる。

なお、兼島先生は本部朝勇に師事したあと、兵役で台湾に行くことになり、本部朝勇から台湾在住の渡久山朝義(1854年生)を紹介された。渡山流はこの渡久山朝義が命名した流派で、したがって兼島先生は2代目となる。渡久山は翁長親方に空手を師事したらしいが、本部朝勇との関係は不明である。

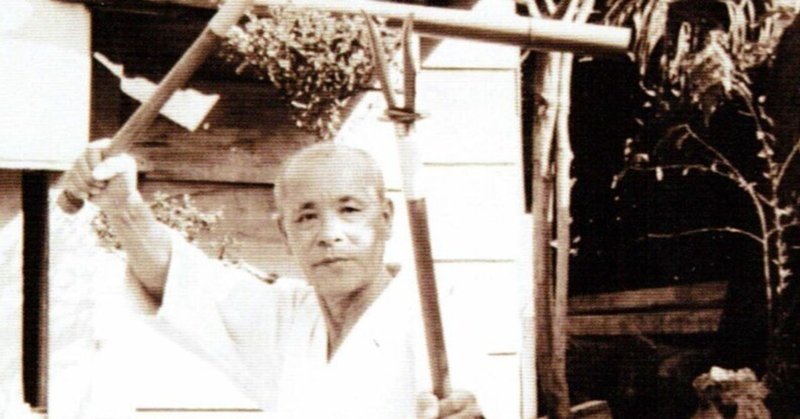

「朝」がつく名前からすると、第二尚氏(琉球王家)の一門であろう。本部御殿とどこかで縁続きだったかもしれない。冒頭の写真の武器は双戈(そうか)という珍しい武器で、渡久山から伝わったそうである。

参考文献

『月刊空手道』2009年3月号、福昌堂。

出典:

「兼島信助と本部朝勇」(アメブロ、2021年11月21日)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?