武村のナイハンチ

この日曜日(2016年1月17日)、スウェーデンの空手家、ウルフ・カールソン氏の来訪を受けた。氏は比嘉清彦先生(生道流神気古武道宗家、神道流宗家)の弟子で、長年岸本手(岸本祖孝の手)を修業してこられた方である。また、岸本手に限らず、空手の歴史全般を研究されている方でもある。日本の空手家顔負けの空手の歴史の知識を誇り、会話は長時間に及んだ。また、岸本手の型もいくつか拝見させていただいた。

岸本先生は名護出身で、琉球王国時代の士族、武士武村の弟子である。比嘉清彦先生の父・比嘉清徳は上原清吉に師事される前に、岸本先生に空手を師事されていた。

武士武村の型はいくつかあるが、そのうちの1つ、武村のナイハンチはカールソン氏自らが実演してYoutubeでも公開しているので、見た方もいるのではないだろうか。

糸洲系統のナイハンチとは随分と趣きの違うナイハンチで、非糸洲系統のナイハンチとして、空手史的にも貴重な型である。

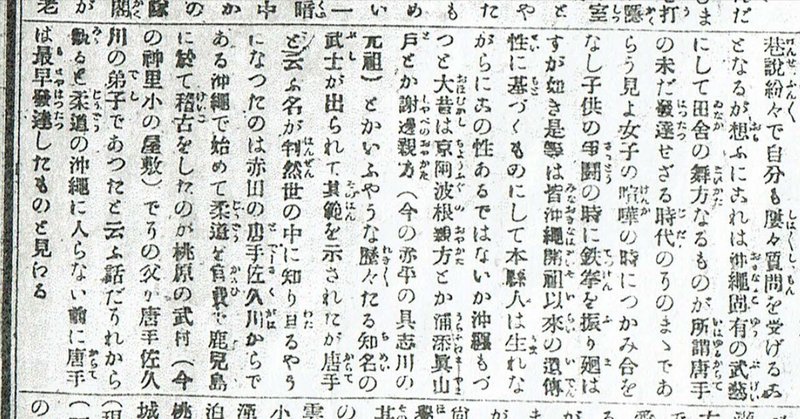

武士武村についてはあまり知られている情報はない。安里安恒談・松濤(船越義珍)筆「沖縄の武技」(1914)に以下の記述がある。

沖縄もずっと大昔は京阿波根親方とか浦添眞山戸とか謝邊親方(今の赤平の具志川の元祖)とかいうような歴々たる知名の武士が出られて其範を示されたが、唐手(カラテ)と云う名が判然世の中に知り亘るようになったのは、赤田の唐手佐久川からである。

沖縄で始めて柔道を官費で鹿児島に於て稽古をしたのが桃原の武村(今の神里小の屋敷)で、その父が唐手佐久川の弟子であったと云う話だ。それから観ると柔道の沖縄に入らない前に唐手は最早発達したものと見える

桃原(とうばる)とは、いまの那覇市首里桃原町のことである。ここに住んでいたということは、首里士族である。唐手家で武村という名前は上記の記事くらいしかみないので、年代的に考えて鹿児島(薩摩)に柔道(実際は柔術と思われる)を習いに行った息子のほうの武村が該当人物ではないだろうか。

武村のナイハンチが唐手佐久川からの系統のものかは分からないが――そもそも唐手佐久川がナイハンチをしていたかも不明である――、比較的早い時期に糸洲系統のナイハンチとは分岐した型のように思われる。それは糸洲系統には見られない開手による動作が一部で見られるからである。本部朝基はナイハンチは昔は開手(平手)だったと証言している。また、一般的な右進行ではなく、左に進行するのも古流のナイハンチの特徴である。本部流にも左のナイハンチがある。

それにしても、空手史研究はいまは海外のほうが熱心なようである。しがらみが少ないことや近代的な学問研究の歴史が日本以上にあるので、一端調べ出すと日本人顔負けの研究熱で徹底的に調べるような人たちがいる。ちなみにカールソン氏は日本語も流暢に話されていた。

2016年1月20日、アメブロで元記事執筆。

2023年4月13日、加筆修正、noteに移行。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?