仕事ができないとはどういうことか?

楠木建さんと山口周さんの仕事ができるとはどういうことか?になぞらえて、自分の周りにいる、Outputに乏しい人の類型化を整理してみる。「できない」ネガティブな表現となっているが、この逆をやれば大きく改善できるのではないかと考えているので、反面教師的に自らの仕事観を見直してもらえたら幸いである。

仕事ができる人は要領がよい!?

一般によく言われる2:6:2の法則。ある程度の組織であれば、業種・業界を問わず、小生の経験上この法則は非常に説得力がある(残念ながら)。。

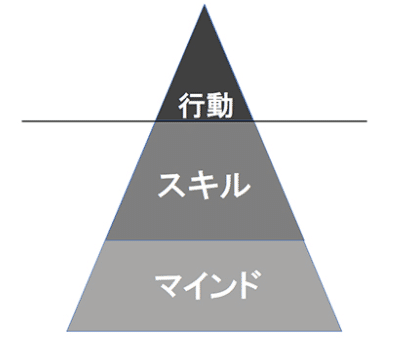

これは、人それぞれ個性があり、向き不向きがあるよねーといった簡単な話ではないのが興味深い。私は過去に携わった組織では中途採用でJob型採用(Job Descriptionがあり、ミッションが明確に定義されている)にも関わらず、明確に仕事ができる人と、そうでない人に2:6:2の割合で分かれてしまう。ということは、スキルの問題ではなく、人の行動の根底にあるマインド(考え方)に理由があるのではないかと考えており、本稿では、業種毎に求められるものが異なるスキル面ではなく、汎用性の高いマインド面に焦点を当てて、類型化してみたい。

そもそも、仕事ができるとは?

仕事とは「人の役に立つこと」。すなわち、人が潜在的、顕在的に求めているモノ・コトを提供してあげることにあると定義する。

人の役に立つためには、「何をするのか」、「どうするのか」を『考える』必要がある(上図の青い部分)。その後に実行するという価値提供アウトプットがある。このアウトプットの部分が「仕事」であり、評価されるのはこの部分である。

「なにをするのか?」が間違っていると求められている価値を提供できない(そもそもやることが間違っている)。また「どうするのか?」が間違っていると時間ばかりかかり非効率なやり方になってしまう。一般的に言われる「仕事ができない」という現象の多くは「考える=マインド面」にあるのではないだろうか?

Quick and Dirtyからの修正を意識するべき!

社会の変化が激しいこのご時世では時間的な価値が大きな意味を持つようになってきている。いかに早くアウトプットを出して、フィードバックを繰り返して、自分のアプローチを改善していくプロセスを高速で回していく必要がある。

仕事ができる人は要領が良いだけだよ!って言われ方をする場合があるが、要領が良い人は、いち早くアウトプットを出して、周囲からフィードバックをもらい、やり方を微調整して修正していっているのである。そのような日々の努力ができる人が仕事ができると評価されている結果だと思う。

分かるとできるとは全く別物!

そんなことは言われなくても誰でもわかっていることである。しかしそれを実践できている人はどれくらいいるだろうか?

前段の「考える」というフェーズで求められるスキルとは、理論的にはそれほど難しいことではないにもかかわらず、ほとんどの人が実践できてない状態であると思う。世の中に出回っている自己啓発本の類も多く何百万部と売れてはいるものの、それが社会一般で常態化できているかというと疑わしい点である。

私がお手伝いしているMBAコースの論理的思考クラスでも、真新しい考え方は皆無であり、いかに自分のスキル化するかという点が最も重要な目的と捉えている。

スティーブン・コービーの7つの習慣でも詳述されている通り、習慣が長期的な成長に大きく寄与することは、(天才ではない)我々には否めない事実であろう。仕事のアウトプットを修正し続けるという習慣マインド(意識)が成果を左右する大きな武器となるということである。

そもそもどんな習慣が仕事の成果につながるのか?

思考法は様々な理論があるので、ここでは省略。

探求面

そもそも習慣化(継続)するためには、活動自体が自分にとって面白いことでなければならない。自分がやっていることの意義を見出し、エネルギーを注ぐことができるようにならなければ大成しない。某経営大学院ではこれを志(または吾人の任務)と呼び自分の人生をかけて取り組むべき道を探求する必須クラスが各年次で設けられている。受講時には正直ピンとこなかったが、実務で組織を管理すると、志がある人とない人では大きく仕事の成果が異なっていることを実感している。

志を持てていない人の典型的な例は下記のような状態である:

・目的意識がない(薄い)

・仕事の全体像をつかめていない

・当事者意識がない(情熱がない、熱量が低い)

特に日本的なサラリーマンでは、首にならない程度に最低限の仕事をする(=言われたことを、それなりにこなす)という働きをしている人が多いように感じる。会社から雇われている従業員であっても起業家マインドセットができるようになれば、働くことの目的意識が高揚し、チームとしての生産性は大幅に高くなることが期待できる。(2020年6月「サラリーマンが起業家に近づく日」参照)

フィードバック面

人間は誰しもが完ぺきではないし、仕事は誰かのためにやるモノであると捉えるならば、受け手が正であり、自分の意見は劣後である。それをはき違えて、説得するという努力もせずに自分の意見をごり押しして、相手が分かってくれないと嘆いているほど哀れな状況はない。

典型例:

・自分の意見が全てだと思い込んで周りの意見を聞かない

・言われたことを抽象化できない(1を聞いたら1以下しか理解できない)

・人の関心(認識)をつかめない(プロダクトアウト発想)

自分一人の頭で考えるには限界がある。周囲の意見を聞く耳を持ち、新しい価値観に触れて、自分の考えを改める必要がある。周囲の意見が自分の価値判断軸(人生の任務、志)に照らし合わせて、どのような意味を持つのかを咀嚼して変化・改善していく能力が求められる。

ダーウィンも言っている通り、「強いものが生き残るのではなく、変化に対応できるものが生き残る」のである。変化が早くなってきている現代では更にその言葉の意味が重みを増してくることだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?