小屋を建てる、シンプルに暮らす、タイニーハウスムーブメント

2016年5月18日

「小屋を建てて、シンプルに暮らす」

いわゆるタイニーハウスムーブメントというものは、2000年代前半ころに始まったといわれています。

「タイニーハウス」のはっきりとした定義はないようですが、37〜93㎡のものをスモールハウス、37㎡以下のものをタイニーハウスと呼んでいるようです。

アメリカでは、年を追うごとに家族の人数が減少傾向にある一方で、家自体の広さは増加しているといいます。

それとは対照的に、タイニーハウスでの生活に魅力を感じ、また、暮らしを根本から見直したいと思うひとも増加していきました。

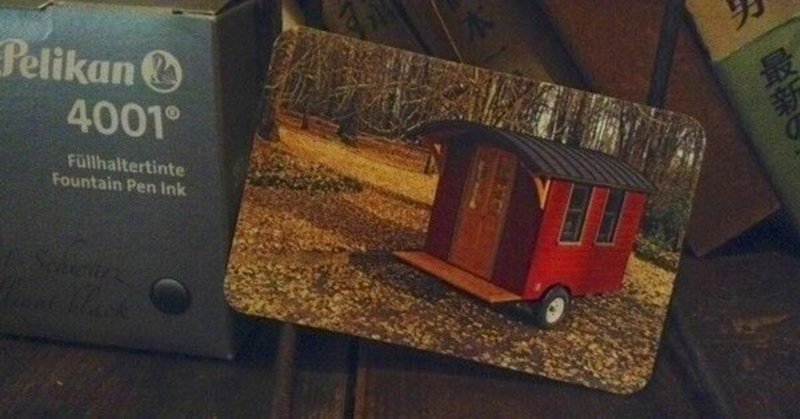

タイニーハウスでの生活には、モノの所有をできる限り放棄し、インフラやサービスを外部に依存した物的シンプルライフや、自給自足的で環境に配慮した暮らしを目指す温故知新生活、トレーラーの上に家を作り、旅をしながら暮らすノマドライフなど、そのスタイルは多岐にわたります。

ムーブメントの歴史

ムーブメントのきっかけとなったのは、サラ・スザンカ Sarah Susankaの本「Not So Big House」(1997)といわれています。

以降、次々とムーブメントを牽引するような案内本や指南書が出版され、2000年にはジェイ・シェファーが作った車輪付きのスモールハウスが建築雑誌で賞をとり、さらに2007-2008年の経済危機において一気に注目を集めることになります。

しかしそれ以前にも、「Whole Earth Catalogue」で記事を書いていたロイド・カーン Lloyd Kahn の「Shelter」(1973) 、レスター・ウォーカー Lester Walkerの「Tiny Houses」 (1987)など、先駆的な書物も出版されていました。

しかしながら、それらの思想の根底にあるのは、1854年に出版されたヘンリー・デイビッド・ソロー Henry David Thoreauの「Walden 森の生活」なのです。

さて、どうして突然タイニーハウスムーブメントについて書き始めたのかといいますと、ムーブメントの牽引者のひとりである、ディー・ウィリアムズ Dee Williams さんとお話しする機会があったからなのです。

まずは、すこしだけ、Deeさんについて説明を…。

今から12年前のこと、オレゴンのポートランドに住んでいたDeeさんは、心臓麻痺に襲われました。

診断の結果は心筋症、命に関わる病気です。

「通常余命は1年から5年だと言われています。」

ニューヨークタイムズのインタビューで、彼女はこう答えています。

それがきっかけで、彼女は自分の生き方を考え直すことにしました。

そんなときドクターのオフィスである雑誌に出会います。

その雑誌には、アイオワに住む男性が小さな家を建設したという記事が掲載されていました。

それを見るやDeeさんは、彼に会うためにアイオワに飛びます。

そして設計図を書き上げた彼女は、この先自分がずっと住むことになるタイニーハウスを建設することになるのです。

それはリサイクル建材を駆使して、トレイラー用のシャーシ(車輪のついた土台)の上に建てられた、建築費$10,000の小さな家でした。

もともと彼女はオレゴンの、ベッドルームが3つもあるような家に住んでいました。

現在の車輪付きタイニーハウスは、ワシントン州の友人の家の庭に置かれていて、シャワーとオーブンは彼らのものを使わせてもらっているそうです。

大きめのラグマットサイズのリビングルームにコンポストトイレ、キッチンにはシングルプロパンバーナー。

240Wのソーラーシステム、暖房器具はプロパンヒーター。

冷蔵庫も水道もありません。

ベッドルームのあるロフトの天井には、星空を見上げることのできる窓がついているし、荷物を極力減らしたことで、室内は狭いながらもスッキリとしています。

それが、ディー・ウィリアムズ さんの住処、もう12年も住んでいる、たった84 ft²の家なのです。

「本はほとんど処分して、今は図書館がわたしの本棚」

「友人たちとお酒を飲んでごはんを食べることが多いし、自分では料理しないから、水はあんまり使わない。(排水は)歯を磨くくらい。」

「使う洗剤や流すものには気をつけて、排水は植物の水遣りに使います」

「自分の作品(注:絵画だったと思う)は、友人の家に飾ってあります。そうすれば、遊びに行った時にいつでも見ることができるでしょ」

「親の具合が悪くなったときには、自宅(モバイルタイニーハウス)を両親の家の庭に移動して、そこで暮らしながら看病しました」

「たとえ相手が親でも、自分のプライベートな空間を確保しておけるって大事だと思う。それが家ごと移動できる利点。」

「友人の近くに住むことができて、残りの人生を楽しく幸せに過ごしています。(家を設置している)友人の庭は、みんなの庭、コミュニティスペースになりました。」

「今わたしにはタイニーハウスがとてもしっくりきています。でも、いつもそうとは限らない。だから何時でも変化できるようにしていたい。」

初めて参加したDeeさんのトークイベントでしたが、彼女のやわらかな雰囲気とリラックスした様子に、すっかり魅了されてしまいました。

が、一方で、自分とのスタンスや環境の違いが気になったりもしました。

Deeさんはとても恵まれた環境で、かつ、他人に多くを依存して生活していて、だからその上に成り立っている彼女の暮らしは普通です。

トーク終了後、ビール片手に会場内を歩いていたDeeさん。

とっても気さくにお話してくださいました。

自分もタイニーハウスに住んでオフグリッドで生活している旨お話しすると、彼女は、私がトークイベントで水について質問したことを覚えていてくれ、「あなたはどうしてるの?」と同じ質問を返されました。

自分で家を建てたこと、それも一ヶ月程度しか時間がなかったこと。

家にはネコ4匹と人間が住んでいるので、日本で一般的に「小屋」と呼ばれているものよりも若干サイズが大きいこと。

新建材のほか廃材や古い建具を使っていること。

お互いのソーラーシステムのこと、雨水利用のことなど、ついいろいろとお話ししてしまいました。

Deeさんは特に薪風呂に関心を持ったみたいでして、お風呂に使う水はどうしているのか、どのようにしてそれを運ぶのか、どうやって沸かすのかなど、いくつも質問を受けました。

「水を運ぶという行為は、こうしている今、地球のどこか、水の豊かでない場所で、誰かが同じようにして運んでいるということを思い出させる」

とはDeeさんの言葉です。

現在Deeさんは、自身の小さな暮らしや考え方に共感する人の多いことを知り、そういった人びとをサポートする組織PAD Tiny Housesを立ち上げ、ワークショップなどを開催しながら、自分でタイニーハウスを建設したいという人たちに情報提供を行っています。

タイニーハウスによって、暮らしかたが変わり、生き方も変わることがあるというお話でした。

※文中のDeeさんの経歴は、聞いて覚えていたもののほか、一部New York Times 、Daily Mailなどのインタビュー記事からのものを含みます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?