私の「茨木基敬」考…その1

天理教の異端関係について研究をしていると、天理教の歴史や隠蔽されているような事実がわかって来る。なぜ分派するのか、なぜ異端が起こるのか、またなぜ教内で隠さなければならないのか、タブー扱いしなければならないのかも、だんだん見えてくる。やはり現体制を維持するためには教会長、信者に知られない方がいいようなことが多いのかとも思える。

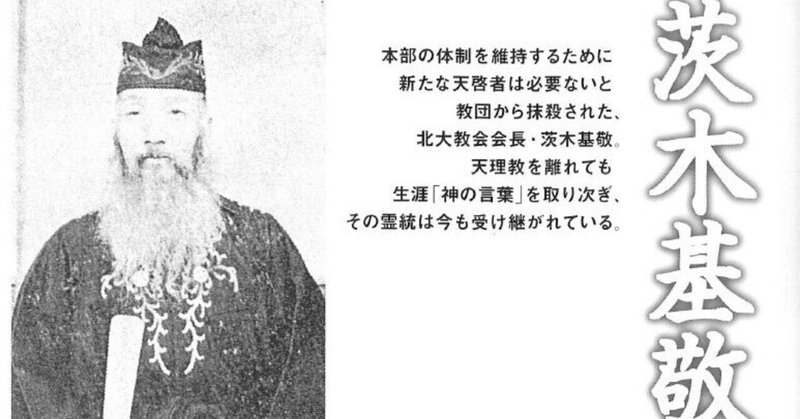

しかし、時代はもう変わっていて、情報化社会になっているのであり、隠すことも難しいばかりか、調べようと思えば、かなりな情報を得ることができる時代になっている。天理教の異端話の中でも最後の方になる本部員で神懸った「茨木基敬(いばらぎもとよし)」について調べたことや、それらの情報から考えたことについて述べていきたい。

茨木基敬が信仰に入ったのは娘の身上を泉田藤吉(多くの大教会長初代などを導いた有名なおたすけ人)に助けてもらったことから始まる。明治16年に教祖みきに面会するが、赤衣の襦袢もいただいている。早くに赤衣をいただという話は以前に書いた「飯田岩治郎」と似ている感じがする。教組みきは見抜き見通しであるから、その人の心根や魂の因縁なども見通したうえで、赤衣を与えているからである。

その後、布教に励み、天地組一番の総長になり明治24年に北大教会を設立する。本部が神道本局直轄一等教会に昇格した頃で、教祖5年祭の頃である。つまり本席時代にあたるが、時が流れ、教祖20年祭が終わり、翌年明治40年に飯降伊蔵本席が出直してしまってから、問題が起こって来る。この時期のことを『天理の霊能者』豊嶋泰國から少し引用する。

すでに天理教の本部員(本部役員)に登用されていた茨木基敬に天啓とされる現象が起こったのは、本席の死から四年目の明治四十四年の晩秋からであった。その頃より身体に原因不明の異常が生じて、天理教本部近くの北大教会詰所内の自邸で病床に臥すようになった。腸出血から始まった病勢は進み、強度の神経痛をともなって日夜苦しみ悶えていたのである。当時、天理教教会本部では教祖三十年祭にともなう「大正普請」と呼ばれる本部神殿の建築計画を進めていたが、茨木基敬は「信者に必要以上に金銭的な負担をかけてはならない。また無理に寄付金を集めれば、その金には信者の惜しいという埃がついているので神も喜ばない」などと、本部員としてただ一人強硬に反対していた。そのため、本部からは白眼視されていた。

飯降伊蔵も本席に定まる前は身上で苦しんだようだが、神懸る前というのは、こういった苦しい身上が現れるものなのだろうか。飯降伊蔵本席の出直し後に、茨木基敬は神懸るようになったようだが、この大正期というのは天理教の歴史の中で大きなターニングポイントになる時期であると言える。

なぜなら明治40年までは教祖みき、本席飯降伊蔵と神と人間を橋渡しする者がいて、それが信仰の中心であったからである。その体制は伊蔵本席の言命でおさづけ拝戴はナライトさんに引き継がれるわけだが、「本席(神) ― 初代真柱(人間)」という関係が「ナライト(神) ー 初代真柱(人間)」に変わった。しかし、ナライトさんは常人とは異なり、精神異常だと見られるふしもあり、本部の中でも敬遠されていたようだ。そんなこともあり、教内では次なる天啓者を期待する雰囲気もあったようだ。

大正初期の出来事を時系列に並べると次のようになる。

大正元年 山田梅次郎事件 大西愛次郎のほんみち開教

大正2年 広池博士が天理中学校長になる 初代真柱が身上の茨木基敬

を見舞う 控え柱前川菊太郎出直し

大正3年 神殿大正普請 初代真柱出直し

増野正兵衛出直し

大正4年 小川事件(松村吉太郎収監) 真柱に変わり山澤為造摂行体制

広池博士天中辞任

大正5年 教祖三十年祭 井出クニの「教祖殿事件」

大正6年 ナライト胃腸障害 喜多治郎吉出直し 須藤花井の誕生

大正7年 茨木基敬罷免(茨木事件)ご母堂の授け開始

諸井國三郎出直し

大正8年 スペイン風邪の流行 梅谷四郎兵衛・井筒五三郎出直し

明治40年の本席出直しから、天啓は完全にナライトに引き継がれたわけではなく、神の啓示を受けたという者がどんどん出てきて、これらは認められず、異端ということで分派も増えていったわけである。この辺の分派を詳しくまとめたサイトがあるので、紹介しておく。

「天理教分派史考」れんだいこ

http://www.marino.ne.jp/~rendaico/nakayamamiyuki/omithisonogoden/bunpashico.htm

この「れんだいこ氏」のサイトは時々、拝見させていただいているが、本当に勉強になることが多い。緻密に調べ上げ、うまくまとめられているといつも感心する。それはさておき、天理教がこれだけ分派しているのかと驚かされるが、教祖が亡くなり、後継である飯降伊蔵本席に引き継げたのでよかったのだが、次の本席が亡くなった時にはうまく行かず、混乱してしまった。その頃に、どうも神は次々と降りてきて、神懸りが起こり、天理教教会本部と対立してしまったようだ。以前、井出クニや飯田岩治郎のことも書いたが、教祖亡き後、今まで神と共に進んできた道が、人間心ばかりになっていく天理教教団を止めようと神が降りてきていたのかとも思えてくる。

茨木基敬は明治44年秋頃から病床に臥すようになり、神懸るようになったそうだが、他の天啓者とは違い、天理教教会本部の本部員である。よそから神のお告げがあったからと本部にやってくるのとはわけが違う。本部としては大事件中の大事件であったことだろう。信者側からすれば、待ち望んでいた神の言葉を告げる者が本部に現れたと歓迎するところであろうが、天理教教会本部としては新たな天啓者を認めるとなれば、体制を大幅に変えたりしなければならないし、多くの本部員が困惑したのも想像に難くない。また初代真柱も既に出直し、二代真柱は大正7年の段階で、まだ14歳である。代行者の山澤為造も事務方トップの松村吉太郎も、さぞや困ったことであろう。

しかし、それよりも困ったのは茨木基敬自身だったのではないだろうか。明治44年の秋から神懸るようになって罷免されるまでの約8年間はずっと自身に天啓が降りていたのであるから。その間に松村吉太郎も他の本部員も真偽を確かめに、代わる代わる面会していたのだから、真偽のほどはわかっていたはずだ。しかし、それは認めるに認められないことであり、まだ子供である二代真柱を教団の中心に育て上げるまでは絶対に許してはならないことだったのであろう。中山家と縁戚関係にある本部員も皆、そう考えていたはずである。

本席の場合と比較してみると、本席は身上で臥せっている時に神懸かり、初代真柱を呼び出し、本席と承知させて、その座についたわけであるが、初代真柱は茨木基敬に関しては黙殺したようで、後に茨木基敬は「気の毒やけれども、真柱はこの年の暮れは越せん」と予言したそうだ。結果的に真柱は大正3年の大みそかに首の悪性腫瘍で苦しんで出直してしまう。また天啓の真偽を確かめに来た本部員(増野、喜多、諸井、梅谷、井筒)も真柱に正確に伝えなかったことから、茨木基敬の予言通りに順番に出直してしまう。神の怒りに触れてしまったのだろうか。まったく恐ろしいことである。

この大正7年の茨木事件の本質は神の啓示を告げる者の不在と、別席を九度運んでも、ナライトの身上などからおさづけの拝戴がスムーズにいかないという問題が根底にあり、そこへ本部員である茨木基敬が神懸ってしまったということであり、結局、本部員会議でその対処として茨木基敬を教会本部から放逐し、おさづけに関してはナライトからご母堂に移すということで解決を図ったということである。

私は天理教が大きく道を誤ったターニングポイントはいくつかあると考えているが、現代へ続く教団の体制が確立したのはこの事件だと確信する。であるから、以前の記事「車中八策」の中でも一番に天啓者を迎えることを述べたのである。

これだけの大事件であったのに、天理教校本科では研究することはタブーのようだ。若い人たちはどう思うのだろうか…。

その内『天理教事典』や天理教史関係の書籍から「茨木基敬」の項目が知らないうちに消されていくのだろうか…。

(その2へつづく…)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?