ヤコブ・ベーメ

「神秘主義思想史」に書いた文書を転載します。

無学な靴屋だったヤコブ・ベーメ(1575-1624)は、幾度か体験した神秘体験をもとに、それを独自の思想として表現しました。

シェリングは彼を、「人類の歴史における、とりわけドイツ精神史における1つの奇跡的現象」、「彼が我々に記述する神の生誕でもって、近代哲学のあらゆる学問的体系に先行した」と評しました。

ヘーゲルも、「ドイツ最初の哲学者であり、その哲学内容は真にドイツ的である」、「最も生ける弁証法」と評しました。

また、ノヴァーリスなどのドイツ・ロマン主義者に与えた影響も多大です。

神秘体験と執筆

ベーメが住んでいた当時のドイツのゲルリッツでは、キリスト教の宗教改革派・反改革派の争い、両派による異端への攻撃が激しく、また、ペストの流行があり、30年戦争前夜で戦争の足音も聞こえていました。

そして、コペルニクスの地動説によって伝統的な世界観が崩れて、文字通り足元が揺らいでいました。

ベーメは諸悪を現前に見て、時代そのものの憂鬱と悲嘆の中にいました。

彼は、この精神的な暗黒の状態で、光明を希求した時、神秘体験をしました。

ベーメは、遍歴をしていた18歳頃、神の光によって捉えられ、7日間、神的省察と歓喜の中に留まり続けました。

また、25歳の時には、暗い錫器に太陽の光が反射して、突如、錫器が明るく輝くのを見て、神秘体験をします。

この時のことを、「自然の最内奥の誕生の内へと至り、花婿がいとしい花嫁を抱くように、愛に包まれた…死の真只中で生が生まれる時以外の、何ものとも比較されず、死者の復活に比される。この光の中に、私の霊はたちまち一切を見通した。そして、木や草にいたるまで、すべての被造物に神を認識した。神が何者であり、神がいかにあり、その意志が何であるかを認識したのである」、と書いています。

しかし、彼は、すぐにそれを表現することはありませんでした。

彼は学者でも聖職者でもなく、ラテン語も読めません。

ですが、友人と通して、パラケルススやカバラ、そして、プロテスタントの霊性主義者のヴァレンティン・ヴァイゲルやセバスチャン・フランクを教えられて、その影響を受けたようです。

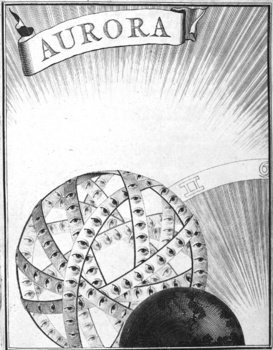

そして、25歳の時の神秘体験から12年後、1612年に初の書、「アウロラ」を仕上げます。

これは写本で友人達の間から徐々に広く読まれるようになります。

しかし、異端的な内容のために、教会によって執筆禁令が出され、ベーメは、その後6年間断筆します。

ところが、30年戦争が勃発した1918年に、ベーメは執筆を再開しました。

1619年には、「神の本体の3つの原理について」、「人間の3重の生」など、1620年には「神智学の6つのポイント」などを著します。

「アウロラ」の思想はこの間に発展、修正され、この時点で彼の思想の体系がほぼ完成します。

1624年には、「キリストへの道」が匿名で初めて出版されますが、またもや教会から異端視され、町から追放されてしまいます。

この書は彼の生前に唯一出版された書となりました。

その後、ベーメは、故郷に帰還し、美しい音楽が聴こえると言いながら、亡くなりました。

無底

ベーメは、1620年頃から、根源的な神的存在を、「無底」と表現しました。

彼は、「無底」について、「神は…立ち処のないまなざし…顕霊へのあこがれであり意志である」、「万物の根底であり永遠の一者であって、そこには根底も場所もない」と書いています。

根源的存在を否定的に表現することは、神話の時代の「混沌」、「深淵」などからあり、キリスト教でも「無」と表現する否定神学の伝統があります。

しかし、ベーメはエックハルトなどの否定神学を読んでいないと思われます。

おそらく、カバラの「無限(エンソフ)」の影響を受けたのでしょう。

しかし、「無底」というインパクトある表現を使った人は、ベーメが初めてでしょう。

彼の後でも、シェリングを例外として、ほとんど使われていません。

この言葉は、「内奥の無限」、そして、「無根拠」を表現すると共に、「奈落の底」としてイメージされる鬱病的な心情とつながった表現でしょう。

「無底」は善と悪、光と闇、愛と怒りを内に含む存在、「母」で、普通に言う「善なる神」は、そこから生まれた存在です。

宇宙論

「無底」は展開して、諸世界とその歴史が生まれると考えます。

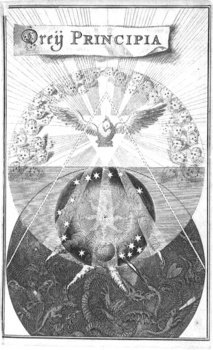

ベーメは、「光の世界(天国)」と「闇の世界(地獄)」と、この我々の地上の「光と闇の混ざった世界」の3つの世界があると考えます。

ですが、詳しく見ると、次の5つの世界になります。

1 透明な「意志の世界」

2 不透明な「欲の世界」=「永遠の自然」(第1の創造)

-1 第1原理(性質1~4)=「闇の世界」=「不安の輪」

-2 第2原理(性質4~7)=「光の世界」=「愛のたわむれの輪」

3 ルシフェルの「闇の世界」(第2の創造)

4 第3原理=「光と闇の世界」=「自然の輪」(第3の創造)

5 キリストによって回復される世界

1は、「無底」、そして神の三位とソフィアに対応する神の至高の世界です。

2は、神の7つの性質の内部展開であり、大きく2段階の世界に別れます。

カバラで言えば、セフィロートの世界で、破壊が及ぶ第4~第10セフィラの領域でしょう。

3は、2-1が2-2に向かわずに閉じた世界です。

4は、天球を含む我々の物質世界です。

5は、キリスト以降の4の世界、終末に至る未来です。

1から5にかけては、上から下への下降や、外から内への収縮ではなくて、内から外への拡張としてイメージされます。

意志の展開

最初の「意志の世界」は、次のように、「無底」と7つの段階からなります。

「無底」が「意志」に至るのは2の段階ですが。

0 無底、混沌、何も映さない鏡、愛と怒りの根源

1 求め、あこがれ(ソフィア1)

2 微細な意志、視線(父)

3 無限の円、何も映さない鏡(ソフィア2)

4 把握、底(子1)

5 第二の太い意志、霊(聖霊)

6 閉じた円、鏡となった鏡(ソフィア3)

7 心臓、中心、ロゴス(子2)

0の「無底」は、カバラの「エンソフ(無限)」に相当する存在です。

1は、まだ主体も対象もない、「求める」という衝動です。

2は、「無底」たる神の衝動が、自己を顕示しそれを見たいという、外へ出ていく「意志」、「父」となったものです。

「父」は、「鏡」である3の「ソフィア」の中に自分を見て、4の「子」を生みます。

「子」は、神の自己認識であり、「無底」が「底」を持つ存在になります。

1、3、6は、女性原理の「智」、「鏡」であり、「ソフィア」に相当します。

「ソフィアの鏡」は、「形象」を映しますが、これは意味や対象とは無縁の、「力」であり「響き」であり、「自由な戯れ」です。

これは、「霊」となり、「理」となります。

欲の展開

「意志」は次に、「欲」に展開します。

「欲の世界」=「永遠の自然」は、7つの「欲」による神の内部運動であり、「第1の創造」と呼ばれます。

7つの存在は、「性質(流出)」、「霊」と呼ばれます。

先に書いたように、第3~10のセフィロートに対応する次元ですが、カバラとは違う独自性があります。

これは大きく「第1原理(性質1~4)」と、「第2原理(性質4~7)」に別れます。

これらは、4で反転して表裏に分離した2つの世界です。

以下、7性質を代表的な表現で見てみましょう。

「第1原理」は「左」、「闇」、「怒り」、「悪」の世界です。

これらは直線的な層状になっているのではなく、輪状にもなっているので、「不安の輪」とも呼ばれます。

1 収縮、第一物質or塩

2 拡張、水銀

3 不安、硫黄

4 熱、火

性質1の「収縮」は、「渋さ(辛さ)」といった味覚でも表現されます。

2の「拡張」は、最初の書「アウロラ」の時点では、「甘さ」、「緩和」と表現しましたが、後に「苦さ」、「拡張」へと変化します。

3は、最初は「苦さ」、「浸透」、「歓喜」と表現していました。

味覚のような触覚的表現をする点には、ベーメの思想の独自性、内面体験の生々しいリアリティが現れています。

1から3の性質に「3原質」を取り入れているのは、もちろん、パラケルススの影響です。

1の「収縮」と2の「拡張」は、根源的に相反する2つの性質です。

両者の闘争が3、そして4を生み出して、3つの性質、4つの性質になります。

1と2の闘争は輪を描いて回転し、多数の固まった存在物・本質を生みます。

そして、その周りを「意志」が包み込んで、「心情」となります。

これらの統一体が、性質3の「不安」です。

性質3の「不安」の緊張が高まって、閃光を放って性質4となります。

4は、「死」を経て「生」を与える「火」です。

4の閃光、「火」によって、1~3も生命を持つものに変質します。

したがって、4は、「移行」であり、1~3の「振り返り」です。

4からは、光を求めて7に進む運動と、それを恐れて1へ戻る運動があり、自由に意志が選択できます。

4から7へと進むことで、「第2原理」が生まれます。

「第2原理」は、「右」、「光」、「愛と喜び」、「善」の世界であり、「愛のたわむれの輪」、「ソフィアの鏡」とも呼ばれます。

そして、輪の中心には、「光の子」=キリストがいます。

5 愛、光

6 音、言葉

7 体、器

性質4から5へと進むことは、闇から光へと進むことです。

5では、4大元素が揃い、5感が生まれ、「喜び」、「優しさ」が生まれます。

6では、「響き」が外に向かって出て、自然の「理」があらわになります。

6で多様性が生まれて、7で統一されます。

6までは霊的存在であり、7は物質的存在です。

ルチフェルによる闇の世界

一方、性質4の「火」を恐れて、1に戻るのは、エネルギーの逆流であり、収縮であり、「第1原理」の閉じた空間=「地獄」、「闇の世界」、「闇の鏡」を作ります。

これは「第2の創造」と呼ばれます。

この道を自由意志によって選択したのは天使の中の王であった「ルチフェル(ルシファー)」です。

それは「我性」であり、「悪」です。

このルチフェルの意志による「闇の世界」は、キリストの意志による「光の世界」の裏返しです。

2つの世界は互いに存在を知ることができず、「闇の世界」は「光の世界」から見れば「怒り」の世界ですが、「闇の世界」から見れば「喜び」の世界なのです。

自然の輪

ルチフェルの逆流した創造に対して、神はそれらを浄化するために、地上の物理的世界を「第3の創造」として創造します。

ルチフェル堕落後の神による世界の(再)創造という考えには、パラケルススの影響があるかもしれません。

ルチフェル「闇の世界」は閉じてその外に空間が広がり、その外側に物質世界が作られます。

これは、「意志の世界」、「欲の世界」の外側です。

しかし、「闇」の汚染は、この世界にも残っています。

大地はルチフェルの凝縮エネルギーによって凝縮したものです。

大地以外には、「第2原理」からの光が差し込んで、「第3原理」が生まれました。

これは、「自然の輪」とも呼ばれます。

この我々のいる「第3原理」の世界は、「第1原理」、「第2原理」を含み、神の中にあります。

この世界には、宇宙的存在、原人間である「アダム(天上のアダム)」が作られます。

「ルシフェル」が自由意志で反抗した後に生まれた「アダム」は、神の自己顕現エネルギーが結ぶ最後の完全な像です。

この点では、「人間が神の似姿で創造されたのは神が自己を啓示するためである」と考えた、ヴァイゲルの影響を受けたのかもしれません。

それゆえ、第1~3原理の3世界を含んでいて、善悪、男女、精神と体を含む点で神と同じ完全な存在であり、天使でもあり悪魔です。

彼は神の意志の回復をになう「第二のルチフェル」であり、万物にエネルギーを与える存在です。

アダムは、男性の火の魂と「ソフィア」の光の体から構成され、神と同じ「自然の言葉」(言葉=存在)を使っていました。

ですが、「アダム」は自然の多の世界に心を惹かれたために転落し、「ソフィア」は天に飛び去ります。

ちなみに、女性原理の「智慧」が飛び去る話は、ユダヤの知恵文学にあります。

そして、宇宙も統一から分離した多なる存在となってしまいました。

そのため、神は「エヴァ」を作りましたが、二人は4大の霊と星辰の実を食べて、第2の転落を起こします。

キリストへの道

アダムと自然、人間が転落した地上には、世界を回復するために、「第二のアダム」である「イエス・キリスト」が送られてきます。

「イエス・キリスト」は、「意志の世界」では、「ロゴス」=「神の子」であり、「欲の世界」では、「光の子」であり、「ソフィア」のパートナーです。

堕落した人間は、「闇の世界」の暗い火を通って、「光の世界」へ帰る必要があります。

つまり、転落した古い「アダム」は焼け死に、新しい「光のアダム」が復活するのです。

イエスは、受難・死と復活によってこの道を示しました。

人間は、イエスを真似て、「我意」を殺して、神の内に復活する必要があります。

ベーメは、十字架のなねびとして、完全な受動性、「我意」の放棄を説きます。

この点では、「キリストを真似て自己自身に死ななければならない」と考えた、ヴァイゲルの影響を受けたのかもしれません。

また、合理的な理性を捨てて、直観によって自然の「理」を理解し、神の意志・運動を知ることが重要です。

それは、「ソフィアの鏡」に現れる透明な形象の戯れです。

キリストの十字架の死とそれによる人間の堕落からの復活は、神と世界の展開の折り返し点なのです。

この点では、「十字架のキリストを宇宙の歴史の転換点であり、キリストは単なる贖罪ではなく人間を神とするために現れた」と考えた、スコトス・エリウゲナの思想と似ています。

また、宇宙論全体としては、「エンソフ」の中に「裁き」という否定的存在があり、宇宙の歴史を「収縮」、「破壊」、「修復」の3原理で語った、カバリストのイサク・ルーリアの思想との類似も感じます。

*下記もご参照ください。