インドのヴェーダーンタ哲学

「神秘主義思想史」に書いた文書を、少しだけ編集して転載します。

ヴェーダーンタ哲学、学派とは

バラモン系「六派哲学」の一派のヴェーダーンタ学派は、「ヴェーダ」、特にその奥義である「ウパニシャッド」の研究を目的とするインド哲学の最大の学派です。

-2~3Cのバーダラーヤに始まり、5Cの「ブラフマ・スートラ」、バルトリハリの「語一元論」と展開して、8Cのシャンカラの「不二一元論」によって最初の大成がなされました。

シャンカラの哲学は、仏教の影響もあり、ブラフマン以外の実在性を認めない徹底的な非実体主義的なものでした。

ですが、その後のヴェーダーンタ哲学の流れは、より実体主義的で、有神論的な傾向へと反転しました。

ヴェーダーンタの哲学は、その派によって様々に異なりますが、一般的に以下のような思想を語ります。

まず、最高存在を「ブラフマン」とする一元論的思想です。

そして、個人の本質である「アートマン(個我)」がそれに等しいことを知る智恵(ジュニャーナ)によって解脱すると考えます。

ブラフマンは宇宙のすべてを生み出す根源(世界原因)です。

ブラフマンの代表的な性質は「存在(サット)」、「知(チット)」、「歓喜(アーナンダ)」などがあります。

究極存在をこのような属性で考えるのは、オリエント、ギリシャの神智学とも似ています。

また、ブラフマンには抽象的な中性原理という性質と、人格神的な男性神、主宰神としての性質があって、哲学者によってその捉え方は様々です。

ブラフマンは無目的に遊戯として世界とアートマンを開展します。

「虚空、風、火、水、地」という順に「微細な5大元素」を生み出し、その組み合わせから「粗大な5大元素」を生みます。

これらから「内官(アンターカラーナ)」、「5プラーナ」、「5行動器官」、「5感覚器官」が構成されます。

これらから人間の魂の体である「微細身」と肉体である「粗大身」が作られ、そこにアートマンが入ります。

「内官」は、ほぼサーンキヤ哲学の「ブッディ」と「マナス」に相当するものです。

アートマンは4つの意識状態を廻ります。

「覚醒/夢見/熟睡/第4状態」です。

(アートマンの4状態)

・第4状態 :種子が止滅した解脱状態、ブラフマンの状態

・熟睡状態 :対象のない純粋な知(プラジュニャー)、種子の状態

・夢見状態 :内官が潜在印象を対象として活動

・覚醒状態 :内官と5感覚器官が活動

「ブラフマ・スートラ」

5C頃に編纂された「ブラフマ・スートラ」は、ウパニシャッドを継承して、ブラフマンを「世界原因」と定義しています。

また、ブラフマンの属性としては、有、精神、歓喜、偏在、未開展、超感覚的、無差別、無形、名称・形態を形成する作用、などをあげます。

ですが、「ブラフマン」という表現は3回しかなく、「パラ(最高者)」と8回表現され、その中には男性形で表現されている場合もあります。

つまり、ブラフマンは中性原理であるだけではなく、人格神的側面もあり、主宰神ともされます。

また、アートマンの4状態として、「第四状態」ではなく「気絶」をあげています。

そして、解脱は、アートマンのブラフマンとの合一とします。

開展された世界に関しては、元素は五元素説(虚空・風・火・水・土)と三元素(火・水・食物)の両方が説かれます。

また、「微細な身体」についいて、輪廻する時にアートマンに随伴し、解脱に達するまで存続するとしています。

* ヴェーダーンタ哲学と、サーンキヤ哲学の存在の存在の階層を比較すると以下のようになります。

バルトリハリ

バルトリハリは、5Cの文法学者で、一種の言語神秘主義思想によってヴェーダーンタ哲学を発展させました。

彼の著作には、「ヴァーキヤパディーヤ」と、パタンジャリの書を注釈した「大註解書解明」があります。

彼は、仏教書も精通し、その批判をしていますが、同時に影響も受けているようです。

バルトリハリは、ブラフマンには、有無・同異を越えていて、否定的にしか表現できない純粋な相(純粋ブラフマン)と、世界原因であって「言葉」である相(言葉であるブラフマン)がありますが、同時にその2相が一体の存在です。

世界原因はサーンキヤ哲学のプラクリティに相当するものです。

最高原理を言葉とする思想は、「マイトリ・ウパニシャッド」など、バルトリハリ以前から存在します。

彼によれば、聖音オームはブラフマンの本質そのものであり、「諸世界の創造主」とも表現されます。

また、ブラフマンの世界を展開力は、「種子」とも呼ばれます。

バルトリハリは、「言葉」の本質を、音声の中で「意味」を現す存在である「スポータ」であるとしました。

「スポータ」はパタンジャリに由来する概念ですが、彼はそれをより形而上学的な意味で解釈しました。

彼によれば、「言葉」の「意味」は「類」に他なりませんが、これは客観的実在であって、普遍性と特殊性の階層性を持っていて、個物の中に偏在するのです。

バルトリハリによれば、「言葉」は4つの階層で現れます。

まず、ブラフマンであり、身体の内奥に存在する「最高の言葉」、次に虚空の最初の振動であり、臍の部分に達した「見つつある言葉」、音声の微少部分であり、心臓の部分にまで到達した「中間の言葉」、最後が人間が口から発する「文節された言葉」です。

(ブラフマンと言葉の階層)

・純粋ブラフマン

・最高の言葉としてのブラフマン

・見つつある言葉

・中間の言葉

・文節された言葉

このように、バルトリハリが言う「言葉」は、単なる概念ではなく、神秘主義的な言語観によるものであり、マントラ的まものです。

また、バルトリハリによれば、ブラフマンと同様に、アートマンにも絶対的な相と「言葉」としての相があります。

そして、「言葉」としてのアートマンは、それ自身の映像として「意味」を投影します。

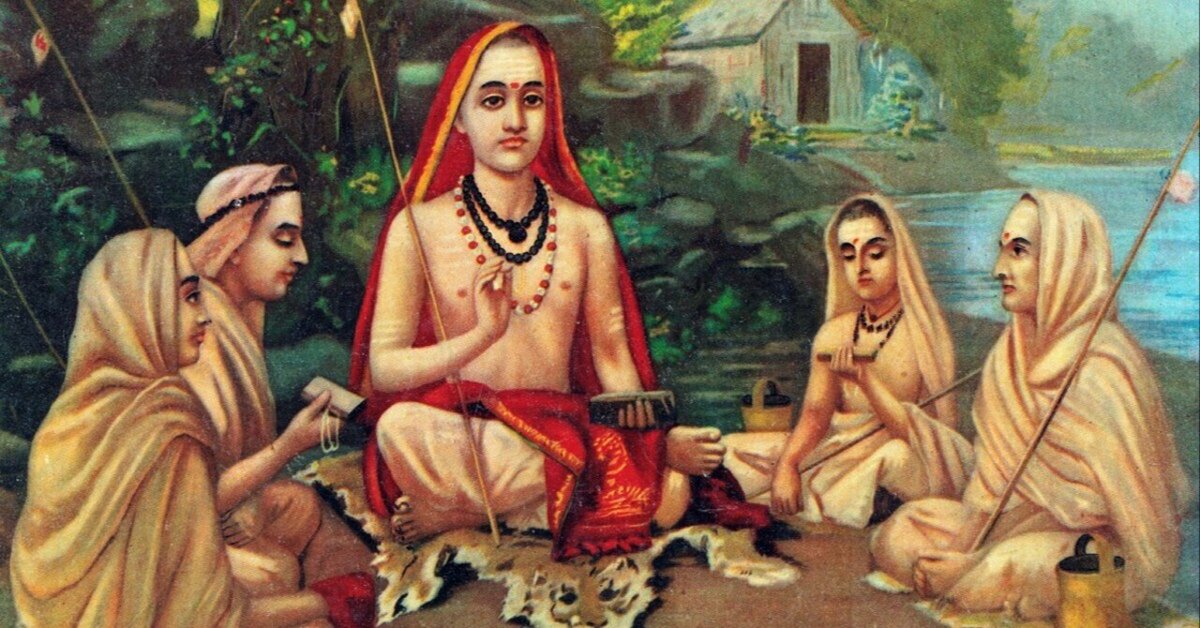

シャンカラ

シャンカラは8C頃の人物で、ヴェーダーンタ哲学を代表する人物です。

後に、彼を信仰するスマールタ派が形成されました。

シャンカラは、仏教の非実体哲学の影響を受けたガウダパーダの弟子のゴーヴィンダの弟子です。

そのため、シャンカラの哲学も非実体主義的な傾向を持ち、「幻影主義的不二一元論」と呼ばれます。

シャンカラは、「仮面の仏教徒」と批判されることもあります。

ですが、彼は独自の思想の創造者というより、 総合・集成者です。

シャンカラの主著は、「ブラフマ・スートラ注解」、10の「ウパニシャッド注解」などの注釈と、哲学的著作の「ウパデーシャ・サーハスリー」です。

シャンカラによればブラフマン(とアートマン)以外は実際には実在しない幻のようなものなのです。

それらは「無明(アヴィディヤー)」と呼ばれる認識の間違いによって、存在しない「幻影(マーヤー)」が投影されたものでしかないのです。

ブラフマン以外の宇宙は実在しないものなので、宇宙は開展されたものではなくて、単に「仮現」されたものなのです。

「無明」がなくなると、宇宙はすべてブラフマンとしての姿を現わします。

シャンカラは、ブラフマンに、究極的な「無属性ブラフマン」と、「無明」と結合して形を展開した「有属性ブラフマン」を区別しました。

ブラフマンの属性としては、「存在」、「知」、「永遠」、「清浄」、「自覚」、「解脱」、「不二」、「無属性」などをあげます。

その一方で、ブラフマンは主宰神でもあります。

シャンカラは、ブララフマンの中にある「未開展の名称・形態」というものが、宇宙の仮現のもとになると考えました。

あらゆる形・性質を可能性として宿している存在です。

ですが、シャンカラ以降のヴェーダーンタ派の哲学はこれを認めず、代わりに「無明」を誤った認識の原因、質料因的な宇宙的な原理として考えて、ほぼ「マーヤー」と同義に扱い、これがブラフマンを隠し、開展する力と考えました。

シャンカラが説く開展された世界の構成要素や、アートマンに関わる4状態は、上記した通りです。

「内官」については曖昧ですが、主に「マナス」、「ブッディ」を指します。

ですが、アートマンは常に解脱の状態にあります。

ですから、シャンカラによれば、輪廻の主体は存在しません。

輪廻は、「無明」というアートマンと非アートマンを区別できない認識の誤り、附託によって起こります。

純粋な意識の主体であるアートマンが「ブッディ(内官)」に、その「映像」を諸観念としてを照らすことによって、「ブッディ」が意識を持つ主体であるかのように誤解をするのです。

この「映像」という発想はオリエントの思想を思い出させます。

修行には、「知識の実習」であり、「明知の近因」とされる静隠、自己抑制などと、「行為の実習」であり、「明知の遠因」とされる祭礼などがあります。

修行者は、「有属性ブラフマン」の瞑想を経て、究極的な「無属性ブラフマン」を認識し、「明知(ヴィディアー)」と「知識(ジュニャーナ)」を獲得し、「解脱」に至ります。

バクティも解脱へ導く方法として認めますが、バクティは「有属性ブラフマン」に関わるものにすぎません。

シャンカラは、四住期の中の3番目の住期を経ることなく、いつからでも出家できるとしました。

出家できるのは、バラモンのみです。

ですが、シュードラにも、「プラーナ」などの聖典をきっかけにした解脱の可能性を認めました。

ちなみに、シャンカラを始祖とするスマールタ派は、14Cに組織化されました。

スマールタ派は在家信者も擁し、その思想は、シャンカラ哲学だけでなく、多様な信仰で構成されています。

そこには、シャンカラをシヴァ神の化身と信じ、歴代の法主をシャンカラーチャーリヤと呼ぶ「シャンカラーチャーリヤ信仰」や、

女神シャーラダー(サラスヴァティ)の恩寵を重視する「シャーラダー信仰」などがあります。

また、バクティを重視し、タントラ色も持っています。

そして、そのため「有属性ブラフマン」と「無属性ブラフマン」の体験をほとんど等価なものとして並置し、神と人間の合一を認めます。

シャンカラ以降(ラーマヌジャ、マドヴァ、ヴァッラバ)

10Cには、ラーマーヌジャがバクティ思想に傾倒した哲学を展開しました。

彼はブラフマンをヴィシュヌ教のナーラーヤナと同一視します。

ブラフマンの属性には、有、知、歓喜、無垢、無限などがあります。

ブラフマンは、遊戯として、「純粋精神(プルシャ)」=「アートマン」と「根本物質(プラクリティ)」を自分の中から分離して世界を創造します。

このように、サーンキヤ哲学をも取り入れました。

アートマンも世界もブラフマン同様に実在であり、不一不異です。

ですが、アートマンと世界はブラフマンが限定され様態であるとしたため、彼の哲学は「被限定者不二一元論」と呼ばれます。

13Cのマドヴァは、「多元的実在論」と呼ばれる、実在論的傾向の強い哲学を展開しました。

彼は、ブラフマン、アートマン、世界の三者を実在とします。

ブラフマンとアートマンの間に差別を認めるため「二元論」とも呼ばれますが、すべてがブラフマンに依存するとする点で一元論です。

また、ブラフマンは主宰神ヴィシュヌであり、風神ヴァーユとして顕現するとしました。

ヴァーユは、ヴィシュヌの「ひとり子」とされ、友人であり救済者として降下される存在です。

ここには、マニ教やキリスト教の影響を見ることができます。

解脱は、ヴィシュヌ神の恩寵によってが可能となるのですが、恩寵にあずかるには「知識」が必要とされます。

15-16Cのヴァッラバも、ブラフマン、アートマン、世界の三者を実在とします。

ですが、ブラフマンもアートマンも世界も、マーヤーによって影響されず、純粋清浄であるとするため、彼の哲学は「純粋不二一元論」と呼ばれ、現世肯定的な哲学を展開しました。

ヴァッラは、クリシュナをブラフマンと同体としました。

そして、解脱には恩寵とバクティを重視しましたが、解脱よりも天でクリシュナに奉仕することを良しとしました。

または、豪華な衣装をまとい、美味しい食事を食べることも勧めましたが、菜食主義の戒律は守りました。

そして、彼は家長期を重んじ、結婚を行ったため、この派は在家主義者となっています。

また、何の努力もせず、神に近づくすべを持たない者も、神によって与えられる「プシュティ・バクティ」によって解脱できるとしたのが特徴です。

これはゾクチェンや親鸞の他力に近い思想でしょう。

*タイトル画像は、シャンカラを描いたもの WIKIPEDIAのフリー素材より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?