間違った戦闘場面と武器(てつはう)のこと——『モンゴル襲来と国土防衛戦』より

14. 8. 10 間違った戦闘場面と武器のこと

1) 「てつはう(震天雷)」のこと

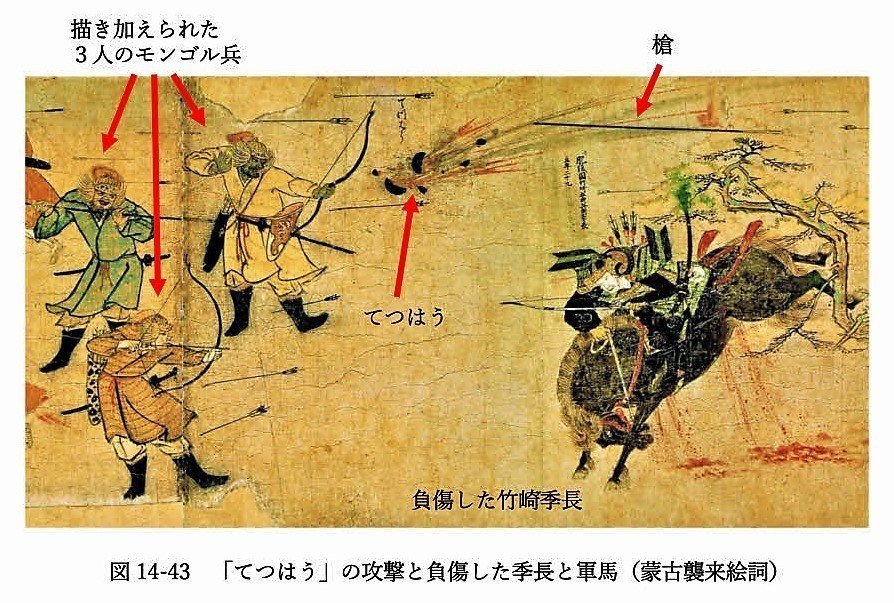

竹崎季長の絵詞にはモンゴル軍の「てつはう」という新しい火薬を用いた兵器が 図14-43 のように描かれている。季長軍との赤坂・鳥飼方面の塩屋の松の戦闘においてモンゴル軍が使用した兵器である。これを『八幡愚童記』正応本には「てつはう」と書かれ、文明本には「鉄法」および「鉄放」という字で示されている。さらに、後の『太平記』には「鉄炮」と書いて火器の名称に変化している。モンゴル軍が使用した「てつはう」は現在の弾丸発射装置でなく、図14-43 の左上に描かれている破裂している弾丸のことである。元代には火薬は技術的に大きな進歩があった。所氏によると弘安の役で使用された「てつはう」は金代に発明された震天雷とおなじものであったとしている(所荘吉『元寇の「てつはう」について』軍事史、第11巻)。季長の乗った馬は矢を数本受けて鮮血を出している。まさに危機的な状況である。ところが、佐藤氏の研究によると 図14-43 は江戸時代に描き加えられた絵であると指摘している。その理由として、「てつはうの本体である破裂している殻は左側にあり、長い煙の尾は右側の方に伸びている。つまりてつはうは右側から左側へ投げられているのである。てつはうが左側から右側へ投げられたのであれば、てつはうの本体である殻は右側にあり、煙は左側にあるように描かれる筈である。てつはうは右側、つまり、日本の武士達の方から左側の蒙古軍の方へ投げられたように描がかれている」と指摘している(佐藤鉄太郎『蒙古襲来絵詞と竹崎季長の研究』錦正社)。つまり、モンゴル軍が逃げている中で三人のモンゴル兵のみが日本軍に攻撃を加えている。すると、佐藤氏のいうように左側から手で投げることになる。それ以外にも図14-43 の絵の左側で戦闘するモンゴル兵の描きかたは明らかに他のモンゴル兵とは異なることは素人にも見分けられる。

2) 引き上げられた「てつはう」

さらに、この絵に描かれている「てつはう」は重量が2キロから3キロ近くあり、 これを投擲するには一人では不可能である。また、投擲する前に日本軍の前で、「てつはう」に火をつける作業を行う。日本軍から矢や薙刀の攻撃を受けている中でそのようなことは困難である。この絵の最大の間違いは後で火薬の成分から明らかにするが、「てつはう」が爆発していることである。この時代の火薬では爆発は不可能で、この絵のような爆破が可能になったのは、元時代の終わりから明の時代であった。鷹島から出土した「てつはう(震天雷)」の重さは約2.17キロである。このため前線で人間が運んで使用するには大変な手数がかかる。NHKの大型娯楽番組では間違った爆破シーンが出ている。これだけの破壊能力が出るのは明の時代にならないと不可能な技術である。図14-44 は鷹島の海底から引き上げられた「てつはう(震天雷)」で直径は14.7センチ、重量は2.17キロ、材質は土製で中に火薬を詰めて「爆裂」させたといわれている。

3)「てつはう(震天雷)」という兵器

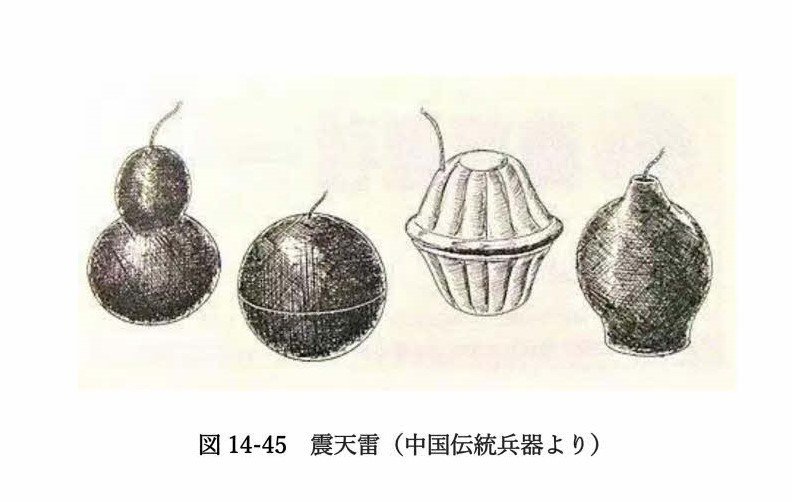

蒙古襲来について書いた歴史書の中で震天雷を破壊力のある爆弾と誤解しているものが多い。この時代は火薬技術の初期の段階にあった。震天雷は原型が金国(女真族の打ち立てた国)で発明されたもので(篠田)(伯は北宋としている)、鉄火砲とも呼ばれている。これは南宋に伝わり城壁の防御に利用されている。発明した金では漁師が火薬を容器に入れて狐を捕らえるために使用したとあり、火薬の爆発にともなう轟音で動物が一時的な衝撃で気を失うことをねらったものであるといわれている。これは震天雷といわれ、破壊力よりも爆燃による爆風と音をねらった兵器である。南宋では国防上で数万個の震天雷が保管されていた。震天雷の構造は陶器や鉄の容器の中に火薬をつめたもので、図14-45 のようなひょうたん型、球形、合碗形、罐形がある(伯仲編『中国伝統兵器』東方出版、2010年)。導火線に点火して炸裂させるもので、大きさは直径15-20センチ、重量は4-10キロで容器の重量が60%、火薬が40%である(篠田耕一『武器と防具』新紀元社、1994年)。このため、震天雷は爆風による鉄や陶器の破片と火炎と音によって敵を圧倒する作裂弾である。南宋とモンゴル軍との戦闘で使用されている。この兵器は火薬技術の発展にともない四百年後の明の時代には強力な破壊力をもつ兵器になった。モンゴル軍が使用した震天雷が鷹島町の海底から発見されている。構造は外部が陶器製で内部に火薬と硫黄がつめられていた。土器と陶器の中間の材質で径が約20センチの球状の焼き物である。内部には鉄片や青銅片を火薬とともにつめた作裂弾であったとされている。

4) 震天雷の火薬成分

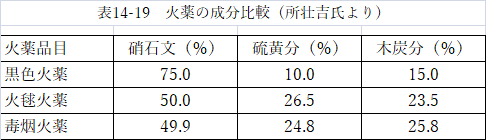

モンゴル軍が使用した「てつはうで使用されていた火薬の成分について所氏は 表14-19 のようなデータを明らかにしている。自衛隊では「初期の黒色火薬は硝石50%、硫黄26.5%、木炭成分23.5%からなっており、しかも、はじめの頃は木炭分としては油脂が用いられたため、爆破力は弱く、これを用いた初期の火箭、火毬類は爆弾としてよりも、むしろ焼夷弾として用いられたものと推察される」と述べている(自衛隊)。そして、「19世紀頃から硝石75%、硫黄15%、木炭成分10%の混合比になり、強力なものとなった」としている。このように「てつはう」は破壊兵器でなく焼夷弾のように周囲を焼いてしまう威力をもっいていたとしている。同じように、所氏はこの時代の火薬はペースト状であり、宋時代の煉丹術の技法からはまだ出ていないことを指摘している(所荘吉『元寇の『てつはう』について』軍事史学、第11巻1号)。中国の『武経総一要』に出ている火薬兵器は現在の黒色火薬から成分を比較しても強力な破壊力はなかったとしている(所)。表14-19 には現在の黒色火薬と火毬火薬の成分を比較している。自衛隊は火毬火薬をも黒色火薬と呼んでいるが、実際は所氏のように分ける必要がある。所氏によると火毬兵器の火薬成分は 表14-19 のようになっており、黒色火薬の配合と比べると硝石成分が少なく、膏状であったことから緩やかな爆燃であって、とうてい強力な破壊力をもつものではないと判断している。この時代の火薬はペースト状であり、宋時代の煉丹術の技法からはまだ出ていないと推察している(所)。所氏も自衛隊の意見も同じで、現在の黒色火薬から成分を比較しても強力な破壊力はなかったと断定している(所)。所氏は大陸で使用されていた火薬兵器には火箭、火薬鞭箭、火毬、引火毬など全部で九種類あげている。毒烟火薬や火毬火薬の兵器はかなり前から使用していた。表14-19 の成分から進歩したと仮定しても、燃焼を主体にし、弱い爆発力と爆音が出たものと考えられる。しかし、最大の問題は重量が重いことで点火した後はどのようにして発射したのであろうか。あくまでも、火炎や音響による効果をねらったもので馬や人間に心理的な威圧を与えるためのものである。日本ではこれを「てつはう(鉄砲)」と呼び、これ以後、火薬を使用する筒型火器が「鉄砲」と呼ばれることになった。特に、爆燃時における音が大きく日本の武士や戦闘員、特に馬は最初は驚いたと伝えられている。鷹島沖から引き上げられた「てつはう」のX線CT画像からは導火線が出ており、内容は震天雷ともいわれるものである。蒙古襲来絵詞に描かれている間違いが事実としていきわたり、教科書にも掲載されている。桜井清香氏によりこの部分は江戸時代に描き加えられたことを明らかにされた。さらに佐藤氏は絵詞全体を詳細に分析している(佐藤)。

5) 震天雷と万人敵

日本の歴史書では震天雷が日本軍に与えた効果を非常に高く評価し、日本軍を敗北に導いたとしている。その威力の例として「万人敵」をあげているが、完全な誤解である(新井孝重『蒙古襲来』56頁)。万人敵の出現は明の末期(17世紀)で文永の役から三百年ほど後に開発された技術である。時代が大きく異なり、元寇の役で利用された震天雷は火薬の発見の初期段階で、兵器としてはまだ未熟な段階にあった。その利用法や威力は十分に理解されていなかった。火薬をつめた兵器の管理法や使用法は操作が危険であり、火薬の性質と兵器の特性を知り尽くした専門知識を要した。宋応星も明の時代に火薬と兵器の操作法の重要さを述べている。万人敵は箱の中に火薬を詰めた容器が格納され、大きさが60センチ以下で重量が40キロ以下、主に防城戦で利用されていた。万人敵の利用法と製法は宋応星の『天工開物』(東洋文庫、平凡社)に詳細に出ている。その構造は泥を固めた球状の容器を乾燥させ、小さな穴をあけ中に火薬を充填する。戦争の用途により、火薬を調合し、毒薬を配合することもある、焼夷弾の一種である(篠田耕一武器と防具 : 中国編』新紀元社)。万人敵の使用例として明に反旗をひるがえした李自成の軍が1642年の河南省開封の城の包囲線で明軍に万人敵で攻撃された。明軍の火攻めに対して李自成の軍は綿甲の鎧を水でぬらして防御をしたが、明軍の使用した万人敵で焼き殺されたことが記録されている。現在の火薬でも、火をつけても必ずしも爆発するとは限らない。一部の火薬では、火で点火してもロウソクのようにゆっくり燃えるだけである。まして元の時代の火薬は純度の悪い火薬である。雷管や信管のない時代に導火線でいつどの程度の爆発をするのか、また導火線がうまく作動するかの制御は困難であった。

6) 投石機(襄陽砲、回回砲)の石弾

モンゴル軍が使用した大型兵器に石弾がある。図14-46 に出ている石弾は球形の石でモンゴル軍は西域のイスラム国の城や南宋の城の攻撃に利用した。敵の城を攻めるとき、危険な火薬を用いる「てつはう(震天雷)」よりも石弾を用いている。石弾のほうが管理や操作が容易であるためである。モンゴル軍は博多への上陸で石弾を準備していたことが、海底の発掘調査から出ている(池田栄史『長崎県北松浦郡鷹島周辺海底に眠る元窓関連遺跡·遺物の把握と解明』鷹島歴史民俗史料館 )。

鷹島の海底考古学の収集品の中に蒙古軍の使用した石弾や震天雷の弾がある。これらの大きな弾を発射するには投石器を使用しなければ飛ばすことはできない。モンゴル軍は投石機を戦艦に積んで、船上や陸上から石弾や震天雷を発射していると想像される。しかし、博多湾での上陸作戦では戦艦から陸上まで距離が長いため飛距離の短い襄陽砲(回回砲)は使用できない。弘安の役での海上戦でも艦船どおしが互いに交戦しているために発射は困難である。

7) 投石器の原理

中国の投石機は「砲」と呼ばれ、記録に出てくるのは三国志の時代の後漢末に曹操軍と紹軍が戦った官渡の戦いである(文献によっては春秋末期とする説があり唐と漢の時代に盛んに利用された「中国伝統兵器」)。衰紹軍が築いた高楼を破壊するために曹操軍は発石車という投石器を使用している。モンゴルの軍隊は西域のイスラム教徒の城壁を破壊するのに投石器を多く使用している。中国の古来の「砲」は発射においてテコの原理を用いた投石機が使用されていた。砲には手砲、合砲、単梢砲、双梢砲、旋風砲などいろいろな種類が存在した。この中で梢という投石器の原理は梢と呼ばれる部分に支点である木製の軸を結合させ、軸を支える木製の脚柱で支える。梢の一方には石弾を装填するための皮か麻のロープで結ばれている。梢の反対側には曳糸と呼ばれるロープが結ばれていた。たとえば7梢砲では125本あり、1本のロープを2名が担当し252名でロープを曳く。2名の指揮者が照準と発射の指示をして石弾を使用した。モンゴル軍が日本攻略で使用した回回砲(襄陽砲)は、原理的には 図14-47 のような平衡錘投石機(ヨーロッパではトレビュシェット)である。図14-47 は長崎工業高校の試作機で棒の一方の端に大きな錘を固定し、その位置エネルギーを利用して石を投げる装置である。柱の一方に巨大な錘を固定し、反対側に石弾をのせて物理学でいう位置エネルギーを運動エネルギーに変える装置である。錘には岩石などを詰めた箱や袋の重量を利用するため、錘を重くすればその、威力が増してくる。また、錘の重量を変えることで射撃距離を自由に調整できる。

8) 南宋攻略で使用した回回砲

モンゴル軍の南宋攻略で、裏陽と奨城の間を流れる漢水の幅700メートルから800メートルを飛び越して石弾が届いたという。これは攻城のための地上に固定した大型の回回砲であった。大陸での回回砲の使用は「上陸作戦とは何か」で「さいとう氏」が回回砲(投石機)を描いている。戦艦に載せた回回砲は波の動きで振動し海上のために風が強く、しかも距離の測定が困難である。せいぜい使用したとしても第一回の上陸前で、ほとんどは海上に落下したと考えられる。投石機を陸上に荷揚げするのは大変な作業になる。荷揚げをしても前線で使用するには運搬作業に20人以上の兵姑兵が必要になる。平衡錘投石機は、モンゴル軍による南宋の襄陽の城に対する包囲攻撃(嚢陽・樊城樊戦いとして有名)において使用された。「襄陽砲」もしくは「回回砲」と呼ばれ、ペルシアのイスラム教徒の技術者が開発したものである。砲(投石器)の石弾の投射能力が48キロが限界だったのに対し、襄陽砲は89キロの石弾の投射能力があったとされている。しかし、この装置でも火薬を用いた震天雷の操作は困難であったはずである。中国では54キロから60キロの石弾を発射させて飛行距離は400メートルにも達したという(篠田)。長崎工業高校で試作した「回回砲(投石機)」は中国の史料に残る実物の三分二の大きさで試作したものである。高さは4.5メートル、幅1メートルで130キロの重りを落下させて遠心力を用いて3キロの石弾を飛ばした。投石機による実験では飛距離は約44メートルである。実験では四人の学生が重りを持ち上る発射作業を行った。戦艦に搭載した回回砲は長崎工業高校での試作機から推定して、飛距離は200メートルから300メートル程度であろう。蒙古襲来絵詞に描かれている「てつはう」は後から描かれたようであるが、人間が手で投げているものと考えられる(自衛隊)。

9) 蒙古軍が用いた回回砲の疑問

回回砲は大きな城を攻めるには有効であるが、歩兵戦のような敵味方の混戦した戦場では意味がない。大勢の操作員が機器に張り付きになり、石弾や震天雷の管理と補給を担当する専門の技術者が必要になる。モンゴル軍は船上に設置された回回砲を用いて、上陸作戦での艦砲射撃に相当する投石をする予定であった。

(1) 回回砲と震天雷の石弾を陸上で使用するには、回回砲を戦艦から抜都魯に荷卸し、抜都魯で砂浜まで輸送し、砂浜で荷卸しすることになる。大型の回回砲ならば抜都魯に乗せ、荷卸作業は非常に困難である。さらに荷揚げした砂浜から戦場まで運搬するという困難な作業がある。

(2) 戦場で使用するにはたえず移動している敵にむけて発射し、命中させることは不可能である。

(3) 震天雷の操作は火薬を用いるために危険であり、回回砲のそばには必ず専門の兵が必要である。

(4) 日本軍は大きな城のような目標物も無く、簡易城壁の周囲には、逆茂木や堀で囲まれ、楯掻楯(垣楯)で周囲を取り囲んだものである。このため、攻撃に使用しても破壊力が出ない。

(5) 波に動いている艦船の上から陸上までの距離を測定して、投石器を調節して精度をどのように出したのか疑問である。飛距離のない回回砲での弾の発射は非常に困難な作業である。海上からの大型投石器は温度、湿度、地球自転速度、震天雷の形状、火薬の量、回回砲の経年変化、風向、風速、投石器の高さ、張力、投石棒の長さ、投石器の使用年数などに影響され到着地点の距離には大きな誤差が発生していたはずである。回回砲は攻城のような大きな固定した目標物の攻撃には有効であったが、目標物が散らばっている博多の砂丘や赤坂・鳥飼での干潟や沼地・湿地帯では有効に機能していないはずである。

(6) 攻撃目標をねらっても発射距離が短く命中精度が悪いため目標物に到達しない。また、百道原に上陸し、赤坂·鳥飼地区での戦闘では沼地と湿地と砂丘のため重量のある投石機の運搬はたいへんな荷役作業になる。動き回っている戦場では重量のある回回砲の目標が定まらずに使用できない。

(7) 海上に位置する戦艦の場所と飛距離の短さから投石できない戦艦も出てくる。このため戦艦によっては石弾も震天雷も使用せずにそのまま戦艦や兵姑船に積んだまま強風や台風にあって覆没している。また、発射には火薬に火をつけるために、事故や上陸一している味方への誤射もあったはずである。

10)「てつはう(震天雷)」の発射

重量があり、火のついた「てつはう(震天雷)」を発射するには二つの方法がある。

(1) 回回砲(投石器)による方法 : 戦艦の上に設置された回回砲 (投石器)で発射する方法と回回砲(投石器)を陸上に設置して発射する方法である。あとで飛距離を明らかにするが、飛距離が短いために陸上には到達できない。また、たとえ、陸上に荷揚げしても兵士がたえず移動する戦場では使用が不可能になる。陸揚げして使用したという記録もない。

(2) 人手による投郷 : 自衛隊の専門家によると、モンゴル軍は人手で「てつはう(震天雷)」を日本軍に向けて投げつけたとみている(自衛隊)。「てつはう」を戦闘で使用するにはつぎのような作業工程が必要になる。作業工程は 図14-48 のようになる。

①戦艦に積み込まれている「てつはう」を抜都魯(軽疾船)に荷卸しする。②つぎに、図 のように抜都魯で海岸まで運び、海岸で荷卸しする。③海岸では輜重兵が「てつはう」を受け取り、天秤に詰め込む。運搬を専門にする輜重兵が天秤を用いて前戦まで運搬する。「てつはう」の運搬は専門知識を必要とし作業は困難なために人数は少ない。つぎに輜重兵が前戦まで運搬して「てつはう」の専門家にわたす。④「てつはう」の専門家は発射の準備をする。「てつはう」に点火して、日本軍との戦闘中の近距離に運搬する。そして、兵士が手で日本軍に向けて投げつける(自衛隊)。はたして2キロ以上の「てつはう」を一人で投げたのか、それとも二人かは不明であるが、遠くまでは届かない。所氏は「てつはう」は重すぎて投石機を使用したとしている。投石機いわゆる回回砲は重量が重く運搬が大変である。たえず変化する戦場では大きすぎて移動が困難である。

14. 8. 11 兵器と戦闘の誤解

1) 「てつはう(震天雷)」の威力の誤解

モンゴル軍が勝利した要因に「てつはう(震天雷)」があるとした文献が圧倒的に多い。田村実造教授は「もつともおどろくことは、「震天雷」という鉄砲の出現であった。これは宋・金時代ごろ西アジアから移入したもので、火薬を用いて鉄玉をとばす火器(手摺弾の一種)であつた」と間違った記述を後世の研究者に残している。「火薬を用いて鉄玉をとばす火器」の出現は明の時代からである(劉健他『中国古代兵器図説」天津古籍出版)。文永の役の時代にはまだ、火薬を用いて鉄玉を発射するだけの火薬は存在しなかった。「現代の黒色火薬の配合と比べてみたが硝石分が少ないことや、膏状であることから穏やかな爆燃であって、とうてい強力な破壊力をもつものではない」ことを示した。今日までの研究では金属製筒形火器の出現は元末であってもまだ小型のもので、しかも弾丸を発射するというよりも火焔放射具として使われたのであった。そして「火薬のエネルギーによって物体を飛ばすというのは明の中頃になってからである」(所)。事実、古代中国の兵器で元の終わりに青銅砲が出現しているが、あまり威力はなく、実用化され

たのは明代である。(劉健他、伯仲編『伝統兵器』東方出版、篠田)。特に蒙古襲来絵詞に描かれている戦闘場面は火薬が利用されていた江戸時代に追加したものである。このため、間違った「てつはう」の絵が描かれており、それを誤解している(佐藤、大倉隆二)。

底本:北岡正敏 著『モンゴル襲来と国土防衛戦』(2015年4月1日初版発行、叢文社刊)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?