こんにちは、今日は久しぶりに仏さまのことについて書きたいと思い筆?をとりました。

昨年来られる予定通りでした。聖林寺の十一面観音菩薩が一年越しにやっと御対面が叶います。2年前の二月にお逢いしてから首を長くして待ったわたくしは、感無量でございます。

聖林寺の彼の方は、もともと大神神社の神宮寺大御輪寺から来られた方なのです。

聖林寺とは、藤原鎌足の息子・定慧が父の遺骸を改葬し建立したといわれている妙楽寺(談山神社の前身・多武峰寺)の別院。聖林寺と大御輪寺は寺の親戚に当たる法類、近しい関係でもあったことから委ねられたのです。

法類とは、同宗・同派に属し、近密な関係にある寺院または僧侶。 禅宗では特に、同じ法系でも最も近いものだけをいう。

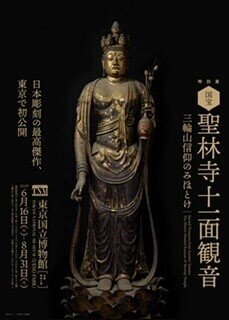

聖林寺*十一面観音菩薩 奈良時代(八世紀後半)/木心乾漆造・漆箔/像高209㎝/国宝

観音菩薩とは、正しくは観世音菩薩「この世の音を見る菩薩」観自在菩薩ともいいます。衆生の声を聞いて自在に救済してくれる方。

十一面観音菩薩とは、頭の上に11の化仏を載せている。化仏は、頭頂の如来相・菩薩相・しん目相・忿怒相・大笑相がある。困っている人を優しく助けたり怠けている人を叱ったり、悪魔を怒鳴ったり、衆生が悟りを得たことに涙したり喜んだり(物凄く忙しい)一人何役もこなす方。

木心乾漆造・ヒノキで大まかに形を作り内部をくり抜いて空洞にし、腕や手首、足ほそをつけている。それに木そ(漆と木屑を混ぜたもの)を表面に塗って形作る。耳朶や天衣のような身体から離れたものは金属の芯に木そを盛り付けて形作る。頭上も木心乾漆造で本体に差し込んでいる。

詳しい話は本を読んだりトーハクに行ってみてください。

ここからは、わたし感で話します。ふっくらしてうぶなお顔、ちょっとへのじ口でツンとしている。子供がなんか我慢しているような口をした印象のお顔、ひだの流れは最高です。本当に垂れ下がる重みを持った。たおやかに風にまいそうなひだの流れ、台座の蓮も心地よいカーブをなしてここからまるで今生まれいでたような清々しさを感じます。

まずは、トーハクに来られることを待ち望みます。

●会期・会場

2021年6月22日(火)~9月12日(日) / 東京国立博物館 本館特別5室

2022年2月5日(土)~3月27日(日) / 奈良国立博物館 東新館

https://tsumugu.yomiuri.co.jp/shorinji2020/

きっとあの御住職もご一緒していることでしょう。

聖林寺のご本を読んでいて気になる文面、〜大神寺で『六門陀羅尼経』を講経した文室真人浄三が造像に関わった可能性が指摘されています。

おお〜それは!!素晴らしい!是非に関わっててほしい❤︎

是非、トーハクに逢いにいきましょう♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?