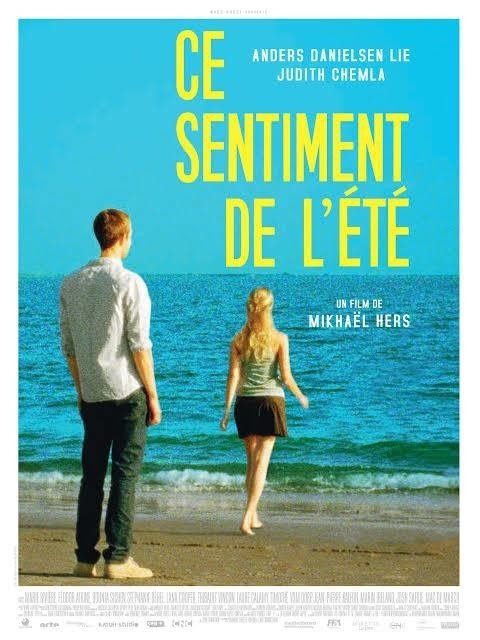

サマーフィーリング Ce sentiment de l’été/ミカエル・アース

ミカエル・アース監督のサマーフィーリングをやっと観てきた。久しぶりにじわじわと感情を揺さぶられる作品に出会った感覚を味わえる事が出来るそんな作品だった。

冒頭、唐突に訪れる恋人サシャの死は主人公のロレンスや、サシャの家族の中にぽっかりと穴を空ける。それぞれがその足りないパズルのピースを感じながら、ベルリン、パリ、ニューヨークの3つの場所を舞台に日々の生活を描いていた。

悲しみから抜け出せないロレンスのベルリンでの生活、パリやアヌシーでの生活の中に姉の不在を感じる妹のゾエ、ベルリンからニューヨークに戻ったロランスの新たな生活とそこに訪れるゾエとの関係。それぞれの都市でロレンスとゾエがお互いに関わる事で、足りないピースを埋めようとしながらも、お互いどうしていいのか分からない。

「乗り換えられそうにない。君はどうやって乗り越えるの?」

「分からないわ」

2人が手を取り握りしめながらのこの会話は、劇中唯一お互いの感情を言葉にしたシーンで、そのささやかな感情の吐露は強く印象に残った。

三年という時間がすぎる中でも特にニューヨークのシーンが儚く、パリのホテルの屋上のシーンと対になるように、マンハッタンを眺める屋上のシーンは非現実的な風景のようで、ロレンスとゾエのふたりの関係をあらわしているような、幻想的な雰囲気を醸し出していた。

ベルリンからパリへ訪れるロレンスと、パリからニューヨークへ訪れるゾエはお互いに癒えない傷を癒す存在だったと思うのだけれど、時間がもたらした癒しは無情にもふたりを阻むものになってしまった。ロレンスはニューヨークに移りその街で自分の人生に向き合って行こうとしていたけれど、夫婦関係が破綻したゾエはアメリカ旅行の中で新たな人生を歩もうと進み始めたばかりだった。ニューヨークのシーンで描かれるこのふたりの関係のズレは、緩やかにふたつの星の軌道が接近しつつ決定的に距離を生んでしまう。緩やかに描かれるその繋がり切れないその関係にじわりじわりと心を揺さぶられた。ロレンスの幼馴染みのトーマスの弟役で出てきたマック・デマルコ(!)のライブで、視線を交わすロレンスとゾエのシーンは、その軌道が完全に距離を生んで離れていってしまった瞬間がパッケージされていた。

イーダをライブに誘い別れるシーンの終わりに見せたロレンスの表情が素晴らしかった。何気ないこの一瞬でベルリンやパリで見せた表情とは違った、希望と優しさを感じさせるもので、この一瞬の描写にはぐっと引き込まれた。

イーダと結ばれたロレンスの視点は、彼女を見ながらもどこか遠くを見ているような感じもありながら、亡くなった恋人という欠けたピースへの想いを抱えつつも、ふたりで高架下を走り去るシーンに新たな人生の幕開けをスタートさせる。

このラストの浜辺のシーンの後にエンドロールで流れるベン・ワットのNorth Marine Driveはそれぞれが抱える孤独を優しく包んでいるようで、目頭が熱くなった。なんて完璧な選曲なんだろう。

個人的な話になるけれど、僕も18歳の頃恋人を事故で亡くす経験をした事がある。ベルリンのシーンであてもなく歩くのはよく分かる。居ても立っても居られず、彷徨う様に歩くしかない気持ちの動揺からそうするしかなかった。恋人を亡くすという経験が思っていた以上にヘヴィで、どうにも出来ない気持ちのやり場と、今にもいつもと変わらずに姿を現しそうな感覚があって、現実を受け止め切れない状態だった。20年以上前の事なので、振り返れば全て時間が解決するしかなかったけれど、恋人の不在という空いた穴は今でも埋まっていないかもしれない。ただ、今ではその穴が感情の一部となって自然とそこにあるような感じに収まっている。実際に経験しないと分からないことかもしれないけれど、生きようと決めた心を描いた作品だったなとこの映画をみて感じた。

もしロレンスとゾエが結ばれても、いびつなピース同士が一瞬埋まるだけだったと思う。前を向くためにはそれぞれがそれぞれの道を歩む他に無いのかなと、観終わった後にそう強く感じた。

この映画の撮影を務めたセバスティアン・ビュシュマンが以前撮影した、ヴァレリー・ドンゼッリ監督の「わたしたちの宣戦布告」も映像の質感や、雰囲気も近いものがあるのでこちらもおススメしたい。こちらは夫婦の出会いと子供の難病についてのはなし。

サマーフィーリングは仏版マンブルコアと言われているようで、グレタ・ガーウィグらが中心となったマンブルコアが2010年代の共通言語として、各所で花開きつつあるのを感じさせる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?