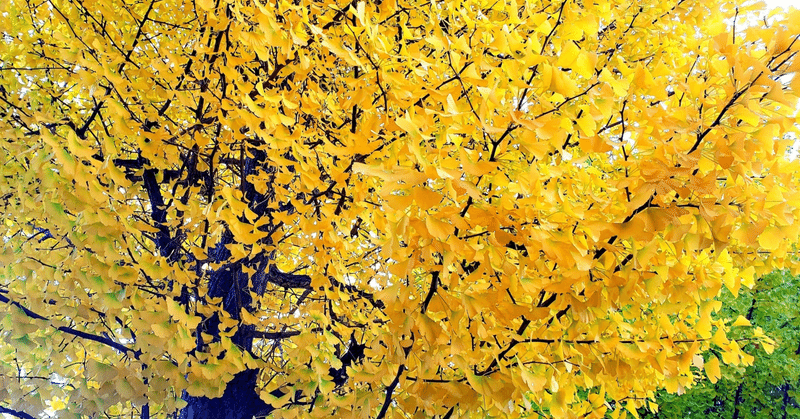

イチョウは絶滅危惧種

◉すっかり秋、イチョウも黄色く黄金色。銀杏が美味しい季節ですね。食べ過ぎると、中毒を起こしますが。日本では寺社仏閣や学校といえばイチョウというイメージですが、実はかなり昔から存在する植物なんですよね。三葉虫などが生息したペルム紀(約2億9900万年前から約2億5100万年前まで)に出現していますから、まさに生きた化石。いろんな意味で、古い形態をとどめています。でも、実際は絶滅危惧種なんだそうで。

【実は絶滅危惧種のイチョウ、こうして生き延びた】ナショナル・ジオグラフィック

米ノースダコタ州で出土した化石から、イチョウ(学名:Ginkgo biloba)は6000万年もの間、現在の形のまま存在していることがわかっている。同じような遺伝子を持つ先祖は、1億7000万年前のジュラ紀にも存在していた。

『イチョウ 奇跡の2億年史』の著者で、世界有数のイチョウの専門家でもあるピーター・クレイン氏は、「2億年近い歴史の中でイチョウは徐々に数を減らし、絶滅しかけました。その後、人間の関与によって復活を遂げたのです」と語る。

ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、

◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉

自分が子供の頃は、イチョウの木は小学校や神社など身の回りにたくさんあったんですが、なぜか銀杏の実をつける雌木がなく。なので、銀杏は上京してから初めて見たんですよね。銀杏の実自体は、殻に囲まれていて日持ちがするので、茶碗蒸しなどで食べたことはあるのですが。なので、銀杏を拾って手が臭くなる、みたいな漫画のシーンには実感がなく。始めてみたとき、なるほどこれは臭いなと思いました。Wikipedia先生によれば、イチョウの歴史はこんな感じです。

世界で最古の現生樹種の一つである。イチョウ類は地史的にはペルム紀に出現し、中生代(特にジュラ紀)まで全世界的に繁茂した。世界各地で葉の化石が発見され、日本では新第三紀漸新世の 山口県の大嶺炭田からバイエラ属 Baiera、北海道からイチョウ属の Ginkgo adiantoides Heer. などの化石が発見されている。しかし新生代に入ると各地で姿を消し日本でも約100万年前に絶滅したため、本種 Ginkgo biloba L. が唯一現存する種である。現在イチョウは、「生きている化石」として国際自然保護連合 (IUCN)のレッドリストの絶滅危惧種 (Endangered)に指定されている。

裸子植物で、昔は針葉樹の仲間とされましたが。今は、針葉樹という分類ではないようです。でも、ときどき葉っぱが先祖返りして、筋状になり、それを見ると針葉樹でもいいんじゃないかと思うんですが。ゲーテの『銀杏の葉』という詩が有名ですね。自分が初めて見たのは、河野やすみ先生の『路面電車ゆらり…』の連作の中の一本でしたが。その扇状の葉っぱの形態も、珍しいですし。それを、ひとつの葉だったものが引き裂かれたのか、2つの派だったものが一つになったものか、と恋人同士に見立てる。ゲーテらしい視点ですね。

Gingo Biloba

Dieses Baums Blatt, der von Osten

Meinem Garten anvertraut,

Giebt geheimen Sinn zu kosten,

Wie’s den Wissenden erbaut,

Ist es Ein lebendig Wesen,

Das sich in sich selbst getrennt?

Sind es zwei, die sich erlesen,

Daß man sie als Eines kennt?

Solche Frage zu erwidern,

Fand ich wohl den rechten Sinn,

Fühlst du nicht an meinen Liedern,

Daß ich Eins und doppelt bin?

【DeepL翻訳】

この木の葉は東から

私の庭に託された

味覚に秘密の感覚を与える、

知ることをいかに啓発するか、

それは生き物なのか、

それ自体が分離するのか?

選ばれた二つなのか、

それは一体として知られるためなのか?

そのような問いに答えるために、

私は正しい感覚を見つけた、

私の歌から感じないか?

私は一人であり、二人であることを?

公孫樹とも書きますが、日本では100万年前にいったん絶滅し、中華から渡ってきたようですが。その銀杏を、長崎の出島で医師をやっていた博物学者のエンゲルベルト・ケンペルが、ヨーロッパに標本を紹介し、欧米のGinkgoという名前の由来になったそうで。イチョウは植物なのに、精子を持っていることは、明治29年(1896年)に植物学者の平瀬作五郎博士によって報告されたのですが。朝ドラ『らんまん』で一躍時の人となった牧野富太郎博士ですが、平瀬作五郎博士とは親友だったそうで、東京帝国大学で画工として働いたのちに植物学者となった人物で、らんまんの野宮朔太郎のモデルとされます。

そういえば、街路樹としてよく見かけるメタセコイアも、一度は絶滅したと思われていた種だったんですが、1940年代によく似た植物が中国で生き残っていると話題になり、日本各地にも生きた化石として植林されたんですよね。で、そのメタセコイア、日本ではすくすくと育ち、大木になっている気もあるんですよね。どうも氷河期を生き残れず、世界各地で絶滅したんですが。現代では世界カウチで繁殖しているので、適応力は高い。これは、イチョウも同じです。そう考えると、植物の絶滅と生き残りは、紙一重なんだなぁと。

どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ

売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ