新書は絶滅するのか?

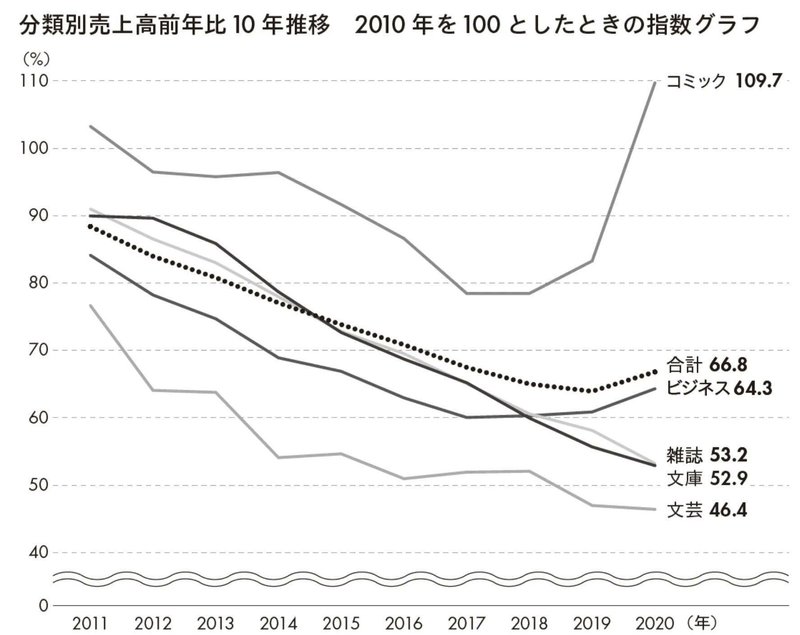

◉先日も、『小説市場が10年で半減』というエントリーを書きましたが。新書市場も、2011年の約230億円から約141億円と、下がり続けています。半減ではないですが、10年で61.3%ですからね。個人的には新書ってお手軽に知識を得られる存在ですし、専門書への入り口にもなるものですから、こういう話は悲しくなりますね。講談社現代新書の青木肇編集長が、この事態に対する危機感と、対処について書かれています。興味深い内容なので、備忘録も兼ねて。

【このまま新書は絶滅するのか…講談社現代新書が出した「一つの答え」】現代ビジネス

新書は絶滅危惧種なのか?

もはや「新書」は絶滅危惧種なのではないだろうか――そう思うことがある。

新書編集部の現場にいると、なかなか気づかない。日々の業務に忙殺されるし、なにより、新書づくりは面白くて楽しい(むろん楽しいことばかりではありませんが……)。

だから、そんな暗い未来のことはあまり考えずに日々、仕事を続けている。

それでも、業界の数字を見れば、今の新書が置かれている状況は結構ヤバい。

紙の書籍の総出版販売金額(約6804億円)のうち、教養系新書が占めるのは約141億円。全体の2%強と、決して大きなマーケットではない。金額の推移を見ても、2011年の約230億円から下がり続けている。

(公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所の調査による。2021年の数値)

ヘッダーは自分のフォトギャラリーより、マンゼミのロゴです。

◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉

■時代に合った本作りを■

自分の場合だと、例えば浅野裕一著『儒教 ルサンチマンの宗教 』を平凡社新書で読み、その内容の面白さに、『孔子神話』を購入しました。当時は7000円もした専門書でしたが、とても興味深く読みました。同時に、平凡社新書版はダイジェストすぎて、細部が曖昧になっていることにも気づけましたし。そういう意味でも、新書は大事。まぁ、「新書レベルで満足してるな」という、ジャンルを殺すマニアもいますけどね。青木編集長がたどりついた結論は、以下の三点です。新書が売れてない理由と現状分析は、悪くないです。

1 時間をかけずに読める

2「おもしろくて、ためになる」内容

3 今の時代にこそ読む意義がある(と読者に思わせる)

詳しくはリンク先をお読みいただくとして。この結果、新書のページ数を減らすというのは、良い決断だと思います。コストパフォーマンスという点では落ちても、読者は1200円で250ページの本より、600円で100ページの本のほうが、購入の心理的ハードルは低いです。コレは、一種のデフレの弊害でもあるのですが。逆に言えば、一冊目が売れれば2冊めの企画として出しやすいし。時代に合ったというのは内容ではなく、実は流通形態が大きいです。

■マニアがジャンルを殺す■

出版業界の問題点として、紙の本が好きすぎて、電子書籍を軽視したり、酷いときには敵視したりしがちなこと。まさに〝全てのジャンルはマニアが殺す〟です。インターネット世代、スマートフォン世代の人間が、ネットでこの本面白そうと思った時、ワンクリックですぐ買えてすぐ読める時代に、紙の本しかないとか、ビジネスチャンスを失っていますね。作家の側からしても、なかなか重版がかからない紙の本より、一冊からでも買ってもらえる電子書籍はありがたいです。

講談社の子会社の星海社も、星海新書を出していますが。コチラも紙の本重視で、電子書籍は発売のタイミングをずらしていました。たぶん、DTPでの製作ですから、電子書籍と同時発売か先行発売さえできるのに。なぜそうなるかと言えば、大手の出版社は紙の本を全国の書店に配本する取次会社の大株主なんですよね。弱小出版社より扱いもいい。出版社・取次会社・書店の三位一体のシステムは強固で、大手としてはここを維持したほうが流通を独占できてしまうんですよね。

■おぢいさんのランプの寓話■

自分で電子書籍を作ってみて得た実感として、電子書籍は極端な話、3ページからでも本が作れるわけです。紙の本は、16ページとか32ページという、本を構成する折(台)の単位に支配されるのですが、電子書籍はそうではないです。そして、青木編集長はページ数を減らした本に走りましたが、電子書籍だと売れた本なら1000ページとか2000ページの合本も可能なんですよね。紙の本でそれをやるには、紙の質とか薄さとか、イロイロ計算が必要です。

『ごんぎつね』で知られる童話作家・新美南吉に、『おぢいさんのランプ』という名作があります。明治維新でロウソクからランプの時代が来て、ランプ商になった主人公が、電灯の時代になって時代の変化に抗えずに廃業した思い出を、孫に語る内容ですが。その主人公がやっているのが、奇しくも本屋です。自分は本屋が亡くなっていいと思いませんし、なくなるとも思いませんが。多分このまま見けば人口10万人に1軒ぐらいの、都会の贅沢品になるでしょうね。映画館が、地方都市から消えたように。

■本屋はなくならないが…■

祖もその地方の本屋とか、品揃えも少なく売り場面積も小さいです。「本屋を守ろう!」なんてのは、都会の大型店舗をイメージして言ってるだけで。地方には、出会いの場としての本屋なんて、ホント少ないです。人口10万人の我が故郷は、全国的には上位16%の自治体ですが、東京や大阪や福岡の大型店舗に比較すれば、お粗末なものです。本屋がなくなって、代わりにネットで本に出会い、ネットで本を買う、そういう時代です。それに見合った本づくりが必要でしょう。むしろ、その柔軟性において、電子書籍は可能性を持っています。

個人的には、聴く本としてのオーディオブックには大きな可能性を感じていますし、それこそ新書の内容をYouTubeでダイジェストにしての宣伝とか、そっちもありでしょうね。伝えたいのは本の内容であって、印刷書籍という形式ではないんですよね。これは、マニアはパブロフの犬になってしまっていて、本の内容ではなく紙の手触りやインクの匂いにヨダレを垂らしているだけで。内容を伝える形式は、相性は有っても「~でなければならない」というのは、マニア=編集者の幻想です。

さらに、紙の本が欲しい層も、Amazonのプリント・オン・デマンド(POD)でのペーパーバックの扱いも始まり、現に講談社も部数が見込めない本を、電子書籍とPOD版でという体制に。現実問題として、コロナ禍の巣ごもり景気で漫画やビジネスの電子書籍市場は一気に伸びているのですから。小説市場と新書市場の落ち込みは、実は本の内容の問題ではなく、時代に合った流通形態に対応できていない、作りて側の問題の可能性が高いのです。繰り返しますが、マニアがジャンルを殺してる可能性に、思いを致すべきでしょう。

■時代遅れを自覚しべし■

青木編集長の意見、いただけない点もあります。「マルクスやショーペンハウアーの思想のエッセンスを理解できたら、そりゃもう知的に楽しいのではないだろうか?」って、そこがズレていますね。現代の読者に必要なのは、「マルクスの共産主義思想は、ユダヤ・キリスト教の千年王国思想を焼き直した疑似科学で、むしろ純化された宗教。旧統一教会などのカルトと根っこは同じで、だからこそ世界中で多くの人間を宗教戦争以上に死に至らしめた」という、本物の教養じゃないでしょうか?

自分のような市井のフリーランス編集者の戯言ではなく、バートランド・ラッセルが『西洋哲学史』で指摘していることですから。そこをアップデートできず、一部の人間は共産主義思想の宗教性や問題点をもっと知りたいと思っても、作りて側がこの了見では……。ニーチェやD.H.ローレンス、福田恆存などを上手く引用しながら書ける若手の思想研究者なんているはずなんですから、それを発掘しないのは、知的怠惰です。近藤誠医師の本なんて、ほとんどの大手出版社から出てるんですから。

「今こそ共産主義を見直そう」ではなく「共産主義の真実を見極めよう」が必要。どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ

売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ