ChatGTPと考える系外惑星の姿

最近宇宙の話をAIすることが私の中で流行っています。

今日は地球に一番近い恒星系のアルファケンタウリ星系について議論をしてみました。

対話のログをそのままダラダラ貼ります

私 アルファ・ケンタウリ星系を知っていますか?

AI はい、アルファ・ケンタウリ星系は地球から最も近い恒星系で、太陽系から約4.37光年の距離にあります。この星系は、3つの星から成っています:アルファ・ケンタウリA(リゲル・ケンタウルスA)、アルファ・ケンタウリB(リゲル・ケンタウルスB)、そしてアルファ・ケンタウリC(プロキシマ・ケンタウリ)。特にプロキシマ・ケンタウリは、地球から最も近い恒星であり、その周囲には地球に似た惑星が存在する可能性があることが示唆されています。この星系は、天文学の分野で特に注目されており、将来の宇宙探査のターゲットとしても考えられています。

私 プロキシマ・ケンタウリに存在し、かつハビタブルゾーンを公転する惑星はどんな環境でしょうか?

AI プロキシマ・ケンタウリのハビタブルゾーンを公転する惑星、特にプロキシマ・ケンタウリbは、生命が存在する可能性のある領域に位置しています。この惑星は地球型の岩石惑星であると推測されており、その大きさや質量は地球に近いとされています。

しかし、プロキシマ・ケンタウリが赤色矮星であるため、その環境は地球とは大きく異なる可能性があります。赤色矮星は活動が激しく、頻繁に強い太陽フレアを放出するため、これが惑星の大気や表面の状態に大きな影響を与えることが考えられます。たとえば、これらのフレアによって惑星の大気が剥ぎ取られる可能性があり、それがハビタブルゾーン内にあっても、生命にとって適した環境とは言い難いかもしれません。

また、プロキシマ・ケンタウリbはその恒星に非常に近い軌道を周回しているため、潮汐ロックされている可能性が高く、常に同じ面を恒星に向けていると考えられています。これにより、惑星の一部は非常に高温で、もう一部は極端に寒冷になる可能性があります。

ただし、これらは現在の観測技術と理論に基づく推測であり、実際のところはまだ多くの不明な点が残っています。

私 プロキシマ・ケンタウリbは主星からどのくらいの距離で公転していますか?

AI プロキシマ・ケンタウリbは、その主星であるプロキシマ・ケンタウリから約0.0485天文単位(AU)の距離で公転しています。これは約725万キロメートルに相当します。この距離は地球が太陽から離れている距離の約1/20にあたり、非常に近いため、プロキシマ・ケンタウリbは短い公転周期を持ち、約11.2日で一周します。この距離と公転周期からも、惑星が潮汐ロックされている可能性が高いと推測されています。

私 主星のプロキシマ・ケンタウリのサイズはどのくらいでしょうか?

AI プロキシマ・ケンタウリは赤色矮星で、太陽よりもずっと小さく、低質量です。プロキシマ・ケンタウリの直径は約200,000キロメートルで、これは太陽の直径の約1/7に相当します。また、質量は太陽の約1/8で、非常に軽量な恒星のカテゴリーに入ります。

そのサイズと質量により、プロキシマ・ケンタウリは低温で、表面温度は約3,050ケルビン程度と推定されています。この温度も太陽の表面温度(約5,778ケルビン)よりかなり低いため、発する光は赤みがかった色をしています。

私 プロキシマ・ケンタウリを含むアルファ・ケンタウリ星系は連星系ですか?

AI はい、アルファ・ケンタウリ星系は連星系であり、さらに3つの星から成る複合星系として知られています。この星系の主要な成分は、アルファ・ケンタウリA(リゲル・ケンタウルスA)とアルファ・ケンタウリB(リゲル・ケンタウルスB)の二つの恒星で、これらは互いに重力的に結びついている連星です。これらの二つの星は互いに約23天文単位(AU)の距離で公転しており、その公転周期は約80年です。

さらに、この連星系から約13,000 AU離れた位置に、アルファ・ケンタウリC(プロキシマ・ケンタウリ)と呼ばれる赤色矮星が存在します。プロキシマ・ケンタウリは、この星系の中で地球から最も近い位置にあります。プロキシマ・ケンタウリはAとBからはかなり離れた軌道を持っていますが、全体としてはこの3つの星が重力的に関連していると考えられています。

私 三星はどのような軌道運動をしていますか?

アルファ・ケンタウリ星系の三つの星、アルファ・ケンタウリA、アルファ・ケンタウリB、およびプロキシマ・ケンタウリは複雑な軌道運動をしています。

アルファ・ケンタウリAとアルファ・ケンタウリB:

アルファ・ケンタウリAとBは互いに重力的に結びついており、約23天文単位(AU)の平均距離で互いの周りを公転しています。この二つの星は楕円形の軌道を描き、その公転周期は約79.91年です。軌道の離心率は約0.52と比較的高く、これは軌道が非常に楕円形であることを示しています。プロキシマ・ケンタウリ:

プロキシマ・ケンタウリはAとBの連星系から約13,000 AU離れた位置にありますが、この三つの星は重力的に結びついていると考えられています。プロキシマ・ケンタウリの軌道は非常に広がっており、完全な軌道要素はまだ詳細には解明されていませんが、軌道周期は数十万年に及ぶ可能性があります。プロキシマ・ケンタウリの軌道も楕円形であり、その離心率はかなり高いと推定されています。

このように、アルファ・ケンタウリ星系の星々は互いに複雑な動きをしており、特にプロキシマ・ケンタウリの軌道については、今後の観測や研究が待たれています。

私 二重の楕円を想像すると良いでしょうか?

AI はい、アルファ・ケンタウリAとBの間の相互作用を考えると、「二重の楕円」という表現はかなり適切です。アルファ・ケンタウリAとBは、互いに比較的近距離(約23天文単位)で公転し、その軌道は楕円形をしています。したがって、それぞれの星が相手星を中心に描く軌道は楕円であり、互いに絡み合った複雑な動きを示します。

一方、プロキシマ・ケンタウリの軌道は、AとBの連星系から大きく離れた位置にあるため、この「二重の楕円」からさらに外側を非常に広い楕円軌道で周回しています。プロキシマ・ケンタウリの軌道は非常に長い周期を持ち、楕円の離心率が高いため、その形はさらに伸びた楕円となっています。

全体として、アルファ・ケンタウリ星系の軌道運動は、中心にある二つの星(AとB)が互いに楕円軌道を描きながら公転し、さらに外側でプロキシマ・ケンタウリがそれらを取り巻くように非常に広い楕円軌道を描いている、という構造です。この星系の軌道ダイナミクスは、宇宙の他の連星系や多星系と比較しても非常に興味深いものがあります。

私 プロキシマ・ケンタウリbからアルファケンタウリABは見えるでしょうか?

AI プロキシマ・ケンタウリbからアルファ・ケンタウリAとBを観測することは可能ですが、それらは非常に遠く、明るさも限られるため、地球から太陽を見るような明るさや大きさではありません。

プロキシマ・ケンタウリbは、アルファ・ケンタウリAとBから約13,000天文単位(AU)離れているため、これらの星は空で比較的小さく、かすかな光点として見えるでしょう。実際には、アルファ・ケンタウリAとBは地球から見える星の中で非常に明るい部類に入るのですが、それでもその距離から見ると、ずっと控えめな輝きになります。

プロキシマ・ケンタウリbの観測位置から、アルファ・ケンタウリAとBは相対的に明るい星として認識されるでしょうが、それらが太陽系の太陽のように明るく見えることはないため、他の多くの星と区別することができる程度の明るさでしょう。

私 プロキシマ・ケンタウリbの地表からプロキシマ・ケンタウリa星を見るとどのように見えるでしょうか?

AI プロキシマ・ケンタウリbから見たプロキシマ・ケンタウリ(プロキシマ・ケンタウリは単一の星で、プロキシマ・ケンタウリaという名称の星は存在しませんが、おそらくプロキシマ・ケンタウリを指しているものとして説明します)は、この惑星の主星です。そのため、プロキシマ・ケンタウリはプロキシマ・ケンタウリbの空に非常に明るく、主要な光源として存在します。

プロキシマ・ケンタウリは赤色矮星であり、太陽に比べるとずっと小さく、質量も低いため、放出される光も弱いです。しかし、その距離が非常に近い(約0.0485天文単位、つまり約725万キロメートル)ため、非常に明るく見えるでしょう。表面温度が低いため、放出する光は赤みがかっており、そのため空は地球で見るような明るい青ではなく、おそらくはより暗い色調か、赤みを帯びた色合いに見える可能性があります。

また、プロキシマ・ケンタウリbが潮汐ロックされていると仮定すると、星は常に惑星の同じ面に存在し、永遠にその空の同じ位置に留まります。このため、星からの光と熱はプロキシマ・ケンタウリbの一部の地域に集中し、極端な気候の差が生じる可能性があります。

私 潮汐ロックがされているという事は主星を向いている赤道付近は非常に熱く、逆側は極寒であると考えて良いですか?

AI はい、その通りです。潮汐ロックされている惑星は、常に同じ面を主星に向けているため、その面(昼面)は常に照らされて非常に熱くなります。一方で、主星から反対側の面(夜面)は永遠に暗く、非常に冷たい状態になります。

昼面では、主星からの直接の照射により高温になるため、表面は乾燥している可能性が高く、水や他の揮発性物質は存在しづらいかもしれません。夜面は極寒で、氷や凍ったガスの形態で水分が存在する可能性があります。この極端な温度差により、強い大気の動きや気候のパターンが生じる可能性があり、風が昼面から夜面へと移動することで、一部の熱が夜面にも運ばれるかもしれません。

このような環境では、生命が存在する場合、それは非常に過酷な条件に適応した形態をとることが予想されます。また、昼面と夜面の間に存在する境界域、つまり「黄昏帯」とも呼ばれる領域は、両極端な条件の中間的な環境を提供するため、もし生命が存在するならば最も適した場所となる可能性があります。

けっこうしっかりとしたイメージを構築してくれています。すごいです。ここまではAIの知識や洞察力を試して情報を引き出していました。ここからが本題です。

私 黄昏帯から見た光景を描写できますか?

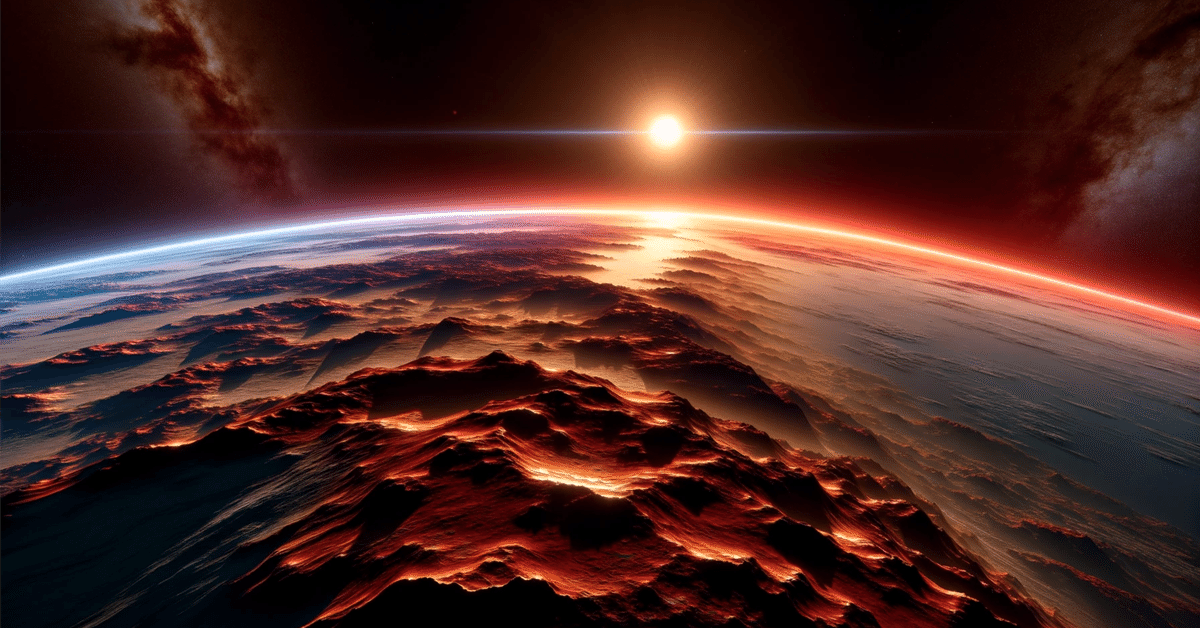

黄昏帯からの光景は、非常に独特で幻想的なものになるでしょう。惑星が潮汐ロックされているため、太陽は常に地平線上に固定されて見えます。惑星のこの部分からは、太陽が沈むことも昇ることもなく、永遠に地平線近くに位置しているため、常に黄昏時のような半明半暗の状態が続きます。

空は、太陽からの光が拡散してオレンジや赤、紫の美しいグラデーションを描きます。太陽の近くの空は明るく赤みがかっており、遠く離れるにつれて徐々に暗くなり、夜の闇に溶け込んでいきます。このような景色は、地球上のどの自然景観とも異なり、非常に印象的です。

地表もまた、昼と夜の間の境界であるため、温度と気候の急激な変化が観測されるでしょう。熱帯から寒帯へと急速に変わる地域で、風が強く、気温の変動が大きい可能性があります。地面は一部が凍っているかもしれない一方で、他の部分では岩石が熱を持っているかもしれません。この過渡的な環境は、さまざまな形態の生命や複雑な生態系が存在する場合、非常に多様な生態ニッチを提供することになるでしょう。

黄昏帯は、その極端な条件と美しい景観のために、惑星探査において特に魅力的な地域と考えられます。

私 素晴らしい光景ですね。それを描画してみてください。

対話で具体的なイメージをAIに吐き出させていたので、かなり真に迫ったような絵を描いてきました。素晴らしいなぁ

私 とても素晴らしいです

AI ありがとうございます!喜んでいただけて嬉しいです。他にも何か描いて欲しいシーンや質問があれば、いつでもお知らせください。

私 昼側の灼熱の荒野も見てみたいです

ホメると喜ぶのが彼のいいところです

でもちょっと画像に疑問点がでたので次に聞いてみました。

私 水に侵食されて風化された地形に見えますね。昼側の面には水は存在しないように思いますが意図を教えてください。

AI その観察は非常に洞察に富んでいます。確かに、昼側の面に水が存在することは少ないと予想されます。この理由は、昼側の面が常に恒星にさらされているため、高温で水が液体の形で存在するのが難しいからです。水があれば、高温によりすぐに蒸発してしまう可能性が高いです。

描写された風化や侵食のように見える地形は、実際には過去に水が存在していた可能性や、他の地質学的プロセスによって形成されたものである可能性を示唆しています。また、惑星の歴史のある時点で、より冷涼だった時期や、夜側から昼側に風が強く吹き、微量の水蒸気が運ばれて一時的に凝結した結果、エロージョンが起こったかもしれません。

この描写は、そのような過酷な環境下でも、惑星が複雑な地質学的歴史を持っていることを想像させます。これはまた、その星における気候や環境がどのように進化してきたか、さらなる研究や探索の余地を示唆しています。

ちゃんと描画に意味をつけているのは素直にすごいと思いました

一助になるかなと思って、ほかの天体での例を持ち出してみます

私 強い潮汐力を片側に一方的に受ければ、火山活動があるかもしれません。木星の衛星イオは活発な火山を持っています。

AI 確かに、その点は非常に興味深いですね。潮汐力は天体の内部に大きなストレスを与え、それが火山活動を引き起こす要因となることがあります。木星の衛星イオがその典型的な例です。イオは木星に非常に近く、木星の強力な重力による潮汐加熱が原因で太陽系で最も活発な火山活動を示しています。

プロキシマ・ケンタウリbも潮汐ロックされていることから、類似の現象が発生する可能性があります。この惑星が主星に非常に近く、その重力影響を強く受けている場合、内部の岩石が加熱され、潮汐ストレスが火山活動を促進するかもしれません。これは、昼側の地表が非常に熱く、かつ地質学的に活動的である可能性を示唆しています。

このような内部の活動は、地表の地形や地質に顕著な影響を与える可能性があり、侵食や風化に見える特徴も、実際には火山活動によるものかもしれません。プロキシマ・ケンタウリbのような潮汐ロックされた惑星の地質学的な研究は、他の類似の惑星体における潮汐力の影響を理解するのに役立つ重要な洞察を提供するでしょう。

私 では、火山活動も考慮して描画してみてください。

わお!

後編に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?