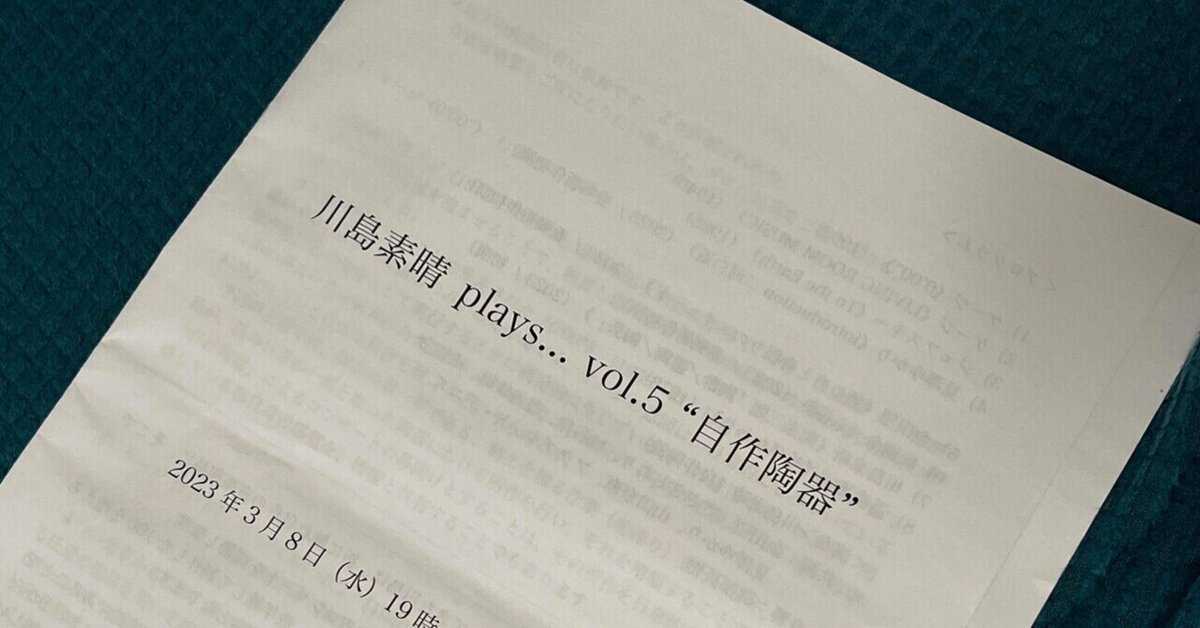

「川島素晴 plays... vol.5 “自作陶器”」

1)ケージ《0’00”》(1962)

2)ケージ《LIVING ROOM MUSIC》(1940)

3)ジェフスキー《To the Earth》(1985)

4)見澤ゆかり《introduction二河白道》(2023 / 委嘱新作初演)

5)金田望《話し方と身振りのエチュード》(2023 / 委嘱新作初演)

6)灰街令《京極》(2023 / 委嘱新作初演)

7)川島素晴《陶楽三題「陶酔/鬱陶/陶芸」》(2023 / 初演)

8)湯浅譲二《呼びかわし》(1973)

<演奏>川島素晴(自作陶器)

共演:金田望、ささきしおり、城谷伶、豊谷紗帆、灰街令

見澤ゆかり、山田奈直、アクブルット・デニズ

音響:磯部英彬

全曲「自作陶器」によるコンサート。

ケージ作品《0’00”》…「(ハウリングを生じない範囲で)最大限増幅を施した上で、なんらかの習熟した動作をおこなうこと」[In a situation provided with maximum amplification (no feedback), perform a disciplined action.]というテクストによる作品。土をこねる音、レジ袋のがさがさいう音や洗面器の水の音が魅力的。

ケージ作品《LIVING ROOM MUSIC》…本来は、リビングルームに普通にあるものを楽器として用いることにより、日常から地続きに音楽が始まってしまうというところが眼目なのだと思われる。演奏自体は非常に聴きごたえあるものだった。けれども、"今回制作した陶製楽器による"演奏であることを前面に出したために、普通の打楽器作品に変容していたと思う。

ジェフスキー…こちらも今回の演奏のために制作した楽器で、釉薬を施したものを長テーブルに並べての演奏。本来は粘土製の植木鉢(clay flower pots)を使うようにとされていて、おそらくは素焼きの茶色の量産品が念頭に置かれているのだと想像する。確かに、大地の女神への賛歌なのだから、もっと土と繋がる形を追求しても良いのではと思う。こちらも、当夜の演奏では普通の打楽器作品になっている。ジェフスキーのテクストを伴う作品一般の特性として、プログラム・ノートに指摘のある通り、言葉そのものの力を引き出すことが企図されていると思う(それは時として、政治的アジテーションだったりもする)。本来は有り合わせのものによるやむにやまれぬ表出、という趣向(演出)を狙った作なのではないかなあと感じつつ聴いた。

ケージの《LIVING ROOM MUSIC》とジェフスキー作品では、作品自体の持つ方向性と、リアライゼーションのあり方が微妙に異なっていた。もちろん意図的に意味付けを変えたのだと思うけれど、既存の作品を巧みに換骨奪胎したというか、そんな感触があって、なんとなくもやもやする。

見澤作品…美しい音のウィンド・チャイムは彼岸・此岸の境界で、作品全体は両界の往還をあらわすものか。身体を張ったパフォーマンスなのだけれど、今ひとつ趣旨が掴みかねた。

金田作品…陶製の鍵盤打楽器の音色が素朴で魅力的だけれど、曲としてはよくあるものという感触に終始した。

灰街作品…三首の和歌の朗唱を伴うのだけれど、活用語尾の一部の「る」とか接頭辞の「ま」などをわざわざ切り離して唱える必然性がよくわからない。現代作品のテイストのためとすれば、単なる趣向に終わる。陶器の表面をスティックでぐるぐる擦る音は興味深い。

川島作品…洗面器の水につけて叩く奏法は独特の効果があっておもしろい。陶製トライアングル類の涼やかな音も楽しい。が、猪口をひっくり返して回す、徳利や飯椀を積み上げるあたりから、なんだかつまらなくなる。一つには陶製楽器から引き出される音たちの見本帳にとどまるかのように感じられるせいだろう。たぶん、指向するところは、曽我大穂氏・スズキタカユキ氏らによる「仕立て屋のサーカス」のようなものに近いのだと思う。けれど、かのイベントのほうが遥かに緻密に準備されていて、完成度が高い。

湯浅作品…演奏を差配するツボとサイコロを制作したとのこと。勘所をおさえたパフォーマンスなのだけれど、観ていてここまでの流れとうまく繋げられなかった。文脈無しにいきなり“ワークショップのお手本パフォーマンス"が始まったかのような感じだった。

川島氏の陶製打楽器の演奏は極めて巧みで聴かせる。それゆえ、もはや作曲家としての「作品」の発表というフォーマットでなくて、自らをパフォーマーと割り切り(針を振り切ってしまい)、たとえば綿密な設計のもとで長丁場のインプロヴィゼーションを披露するなどのほうが、ずっと聴きごたえがあるのではないかと感じた。(杉並公会堂・小ホール)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?