野又穫 Continuum 想像の語彙

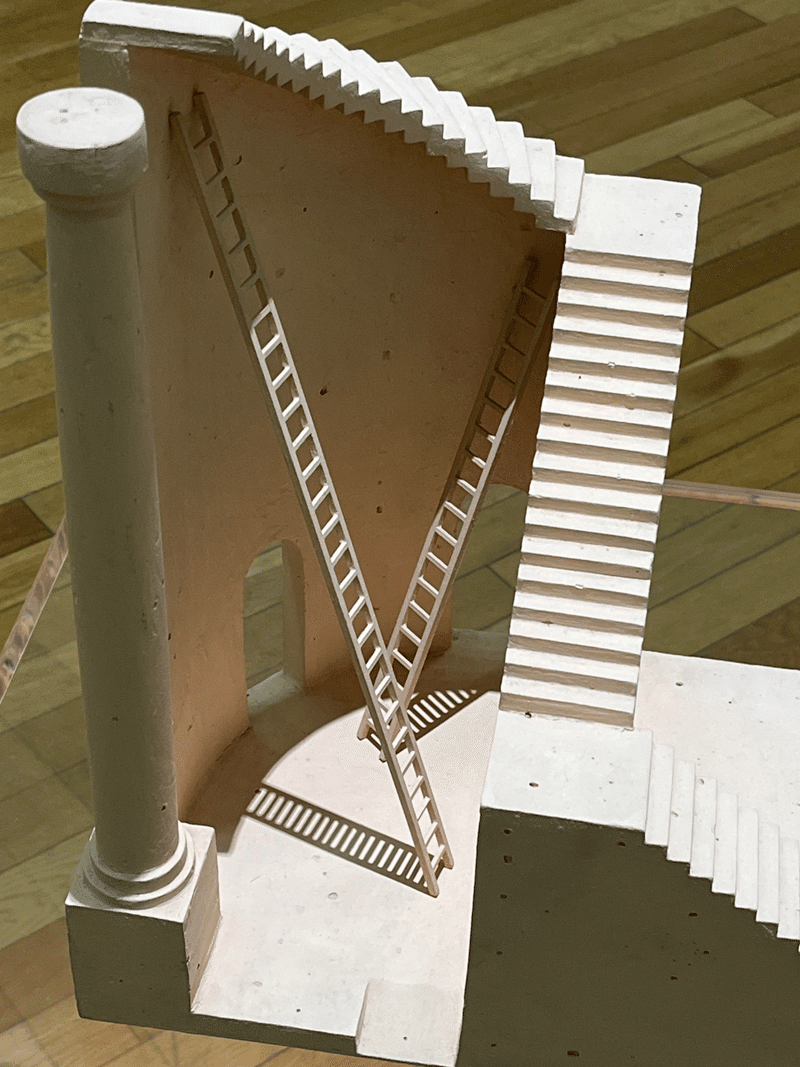

ひとけのない、架空の巨大構築物。作家はずっとこのモチーフを描き続けている(ごくまれな例外として、初期の「静かな庭園40 Still-40」(1986)には2人の小さな人物が描き込まれていた)。今回、作家の作品を小さい建築模型としてリアライズしたもの数点も合わせて展示されている(「Arcadia 3D-1・3」(1988)など」)。

異様に長い梯子など、いかにも模型好きの喜びそうな造形である。模型を様々な角度から眺めることで、作家が思い描く構築物の姿を3次元において楽しむことができた。作家は平面においても、自分が実際にその構築物に入っていくところを、非常にヴィヴィッドに想像しつつ視点から創作を行っていることが窺われる。

そんな作家であるが、東日本大震災直後、いっとき、全く描くことができなくなったと告白していた。その後創作を再開してからの、小さな個展を観たことがある。巨大な気球がかろうじて地上に繋ぎ止められているというモチーフを繰り返し描いていたのである(本記事末尾に、当時したためた所感を再録します)。残念ながら、今回その時期の作は展示されていない(図録には2作品(「ascending descending-1・2」(2018))が収録されている)。作家としては不本意な作品だったということなのかもしれない。が、ごく素直な心情の吐露と感じられる作品群である。

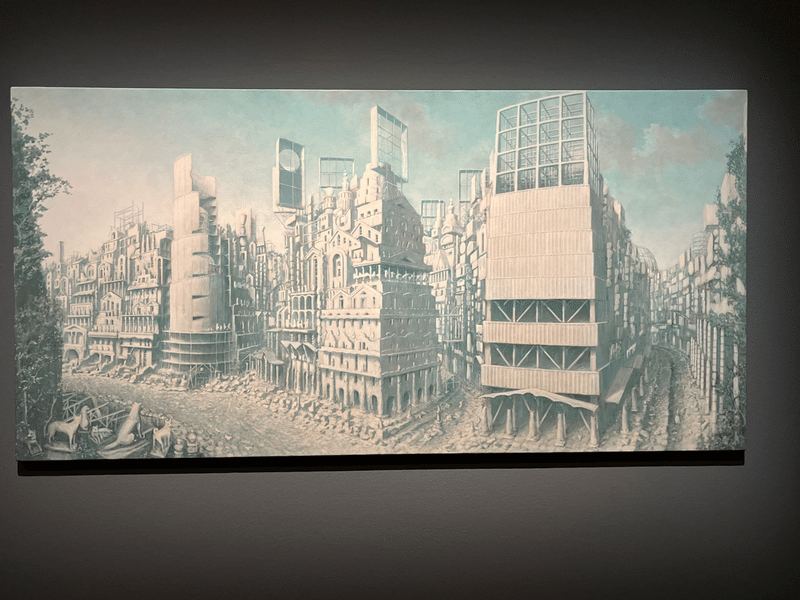

改めて時系列に沿って作品を見直してみると、やはり2011年頃を境に作品の雰囲気が大きく変化していることがわかる。不思議な構築物というモチーフは一貫しているのだけれど、震災以前は建造物のディテールまで細かく描き込まれており、全ての部分に焦点が合っていた。そうした巨大な構築物の姿からは、そういった建物を構成していく技術、物的・心的エネルギーに対して、作家の中には確固とした信頼があったということが感じられる。が、震災と福島第一原子力発電所の事故により、作家はそれまで所与であった基盤を打ち崩されてしまった。

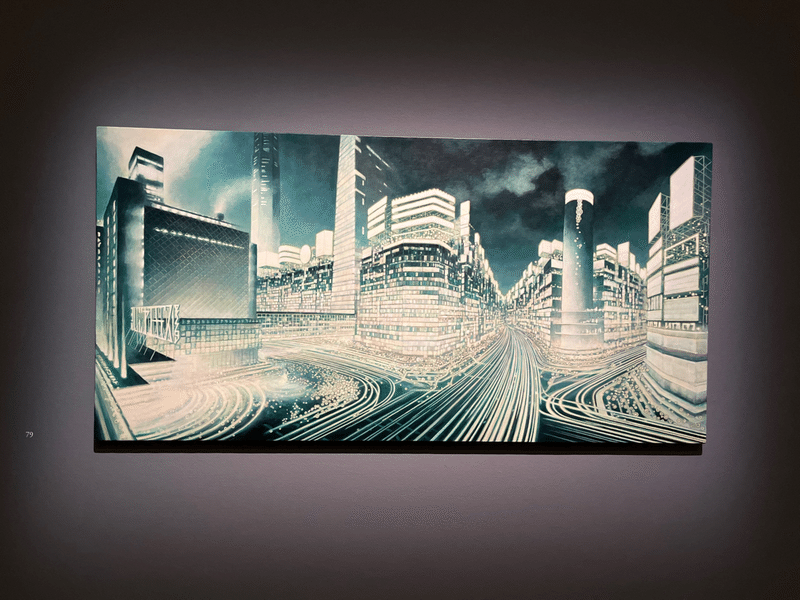

震災後の作、例えば、「交差点で待つ間に」(2013)は渋谷をモデルにしたとおぼしいスクランブル交差点の風景だが、建物はどれも風化が進んでいるのか土で作られた街のように埃っぽく、もはや崩落を待つばかりであるかのように見える。対になる「Bubble Flowers」(2013)と並べられているが、こちらは、やはり渋谷と思しき駅前のビル群の夜景で、行き交う車のライトが多数見える。いずれも、「泡」として表現されており、全体としてメッセージが明確である。

最近作「Continuum」のシリーズは「連続体」を意味する。人工物と自然物とを、対立し合うものではなく、なだらかに繋がり合う存在として捉えたものか。例えば、「Continuum-4」(2023)では切り立った崖の頂上に水車と思しきものがあり、そこから水が勢いよく流れ落ちている。ここでは自然の力が人工物を動かしている。

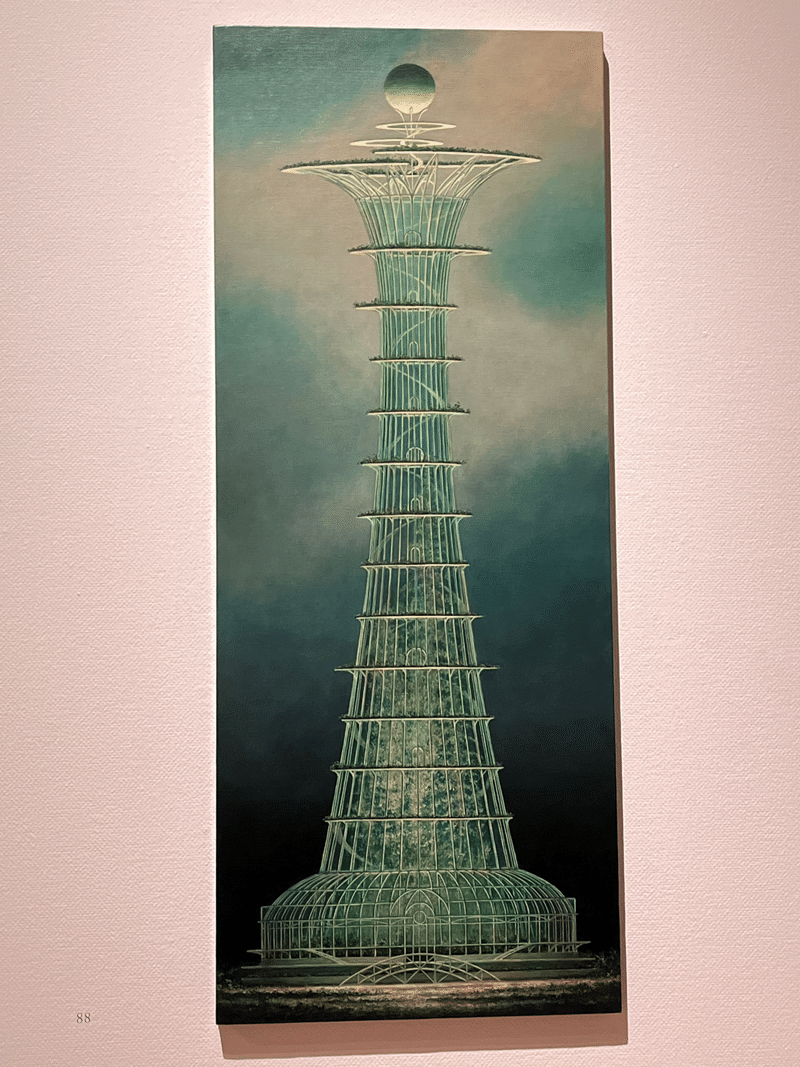

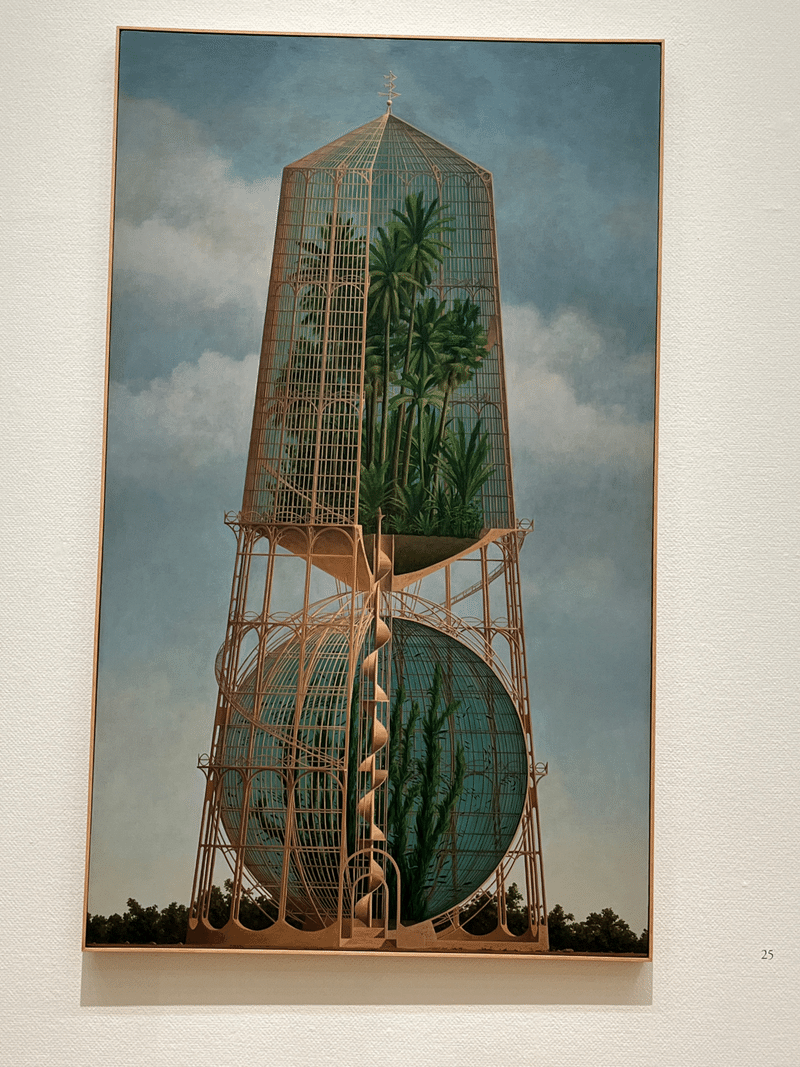

また、「Continuum-5」(2023)はガラス張りの塔のような構築物を描いた作品である。塔の内側に巨木が収められているが、まだまだ伸びることのできる十分なスペースがあり、塔は巨木とともに存在し続けるということを表明する。また、塔の外部に等間隔で設置された庇には必ず植物が植えられている。いずれも人工物と自然とが協調し合うさまを描くものと解釈できる。

以前にも、大温室のような建造物を描いた作例は複数あるのだけれど(「来たるべき場所5 Forthcoming Places-5」(1996)など)、建物はやはり細部に至るまできっちりと焦点が合っており、隙なく構成されている。また、大木は明確に描き込まれており、人工物である建築と鮮やかな対比を成していた。一方最近作では、建造物はいくぶん柔らかい線や筆遣いで表現されているように感じられた。

個人的には、以前のシャープな筆致も-というか、のほうが-好みではある。しかし、近作のほうが当然ながら積み重ねられた思索の厚みがある。先鋭的なタッチと深い思想とは相矛盾するものではない。今後両者が縒り合わされていくことがあるのかもしれない。(2023年7月6日-9月24日 東京オペラシティ・アートギャラリー)

「野又穫展 ascending descending」(2018)

空が現実感のない不思議な青系の色に染まっている。作品にさよって濃淡はあるが、いずれも青から青緑で、実際の空とは異なる色味である。描かれているものを不明瞭にするほどではないものの、画面全体がかすかに不透明感で、空の色合いとも相俟って、フィルタを通して観た画像であるかのような印象を与える。静かな画面ではあるが、観る者はかすかな違和感と不安感を覚える。

画面中央に巨大な風船が浮かぶ。一画面に一つないし二つ、大きく描かれた風船たちは風を受けているものが多いようにみえる。しかし、風船の下部が縄のように細く伸びて地表に繋ぎ留められており、その場に踏みとどまっている。細く伸びる部位は一本のみの場合も、幾筋も見られる場合もあり、互いに絡み合っていることもある。浮き上がろうとしても地表から自由になれない。何処かへ飛んで行きたいのだけれど、引き留められている。そういった風情である。また、飛翔するはずの風船なのだが、いっぱいに膨満した球体はどれも非常に重たげに見える。

2011年の震災のあと、作家はしばらく絵を描くことができずにいたという。その後、同じギャラリーで催された個展では、ようやく絵筆をとれるようになってからの、憔悴した心情をそのまま描いた作品が印象的だった。今回の作品群では作家は心の安定を取り戻したように思える。そして、新たな問題意識に焦点が定まったように感じた。

どの作品においても地表は見渡す限り真っ平らで、津波で根こそぎにされた海辺の被災地を思わせる。そして、風船は土地への想いを表象するのではないか。時の経過とともに、同じ日本であっても遠く離れた地では惨事は加速度的に忘れ去られてしまう。置き去り。国の絶望的なまでの無策。この場所で今一度生活を立て直す望みはあるのか。本当の「復興」はありうるのか。今一度新たな暮らしを築きたいという切実な希望はありながら、十分な公的支援がなされないままに時間は過ぎ、心も身体も弱りきっていく。いっそここを離れてしまおうかとも思うが、踏み切ることができない。ずっしりと膨らんだ風船たちはそのような被災地の逡巡と苦悩を具現する。(佐賀町アーカイブ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?